佛蒙特咖哩辣度的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦MurdochBooks寫的 泰國廚房 可以從中找到所需的評價。

另外網站愛吃泰國料理?認識「黃綠紅」4 種泰式咖哩! - 食譜自由配也說明:為什麼市售的綠咖哩幾乎都是辣味?其實綠咖哩的「綠色」主要來自食材中的新鮮的綠辣椒,而辣度又會隨綠辣椒的品種有關係,大量的新鮮辣椒和各式香料 ...

國立臺灣大學 國家發展研究所 孫中興所指導 陳建源的 Curry,カレー、咖哩:飲食與社會生活的轉換 (2003),提出佛蒙特咖哩辣度關鍵因素是什麼,來自於咖哩、集體欲望、香料、東西方的互相想像、在地化。

最後網站咖哩塊Top 5人氣排行榜!2021年最新優惠推薦則補充:好侍的佛蒙特咖哩是許多人會選擇的大眾品牌,小編我也是吃了好多年!口味有分甜味、中辣、辣味,在包裝上有清楚標示辣度等級,若家裡有小朋友,可以 ...

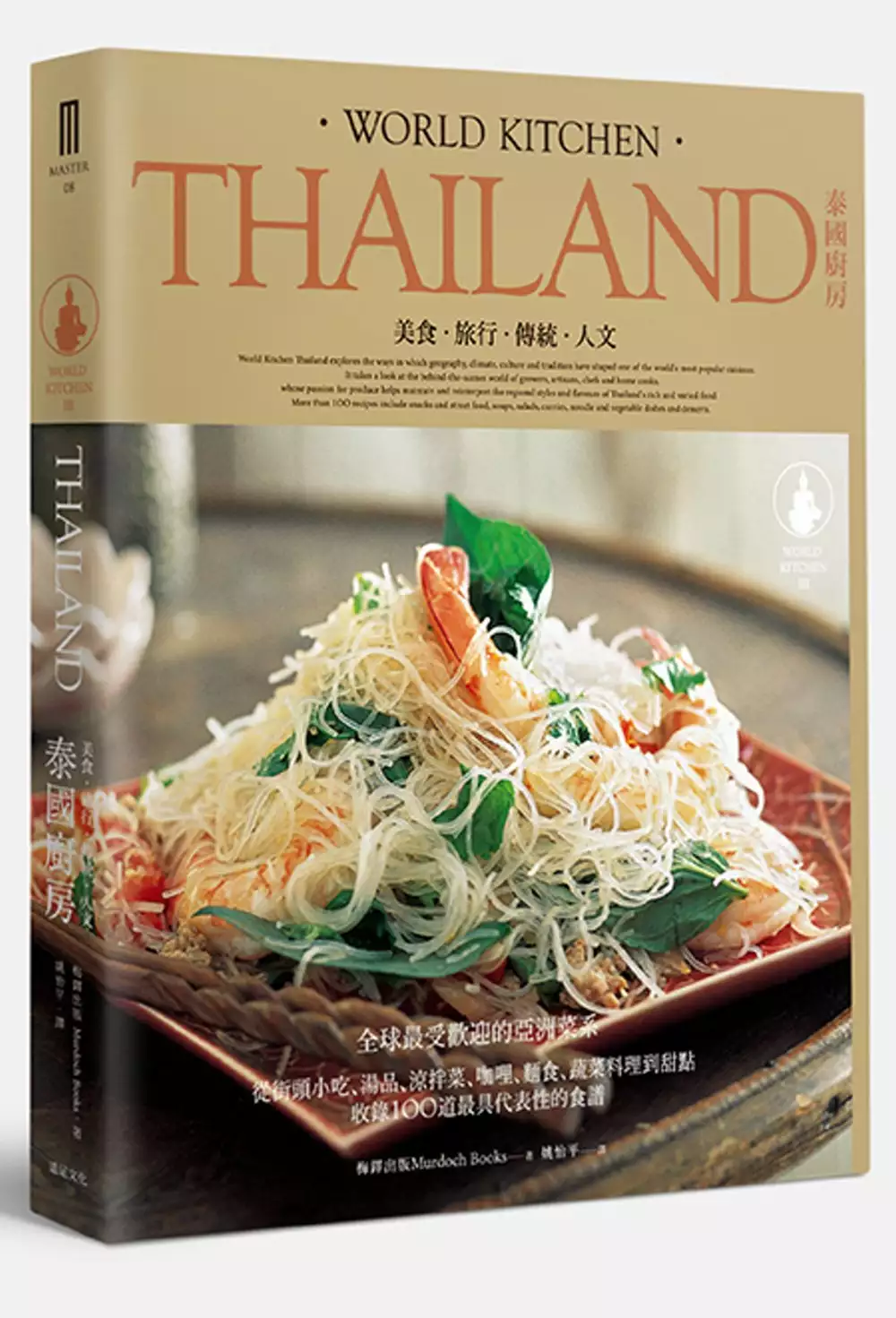

泰國廚房

為了解決佛蒙特咖哩辣度 的問題,作者MurdochBooks 這樣論述:

全球最受歡迎的亞洲菜系 從街頭小吃、湯品、涼拌菜、咖哩、麵食、蔬菜料理到甜點 收錄100道最具代表性的食譜 本書探討泰國的地理、氣候、文化、傳統如何塑造出全球最受歡迎的菜式,帶領讀者一窺種植者、工匠、主廚、煮夫煮婦的世界,他們對蔬果料理懷著滿腔的熱情,維繫及重新演繹各式泰國菜的在地做法與滋味。本書收錄的食譜多達一百餘道,涵蓋了點心、街頭小吃、湯品、涼拌菜、咖哩、麵食、蔬菜料理、甜點等。 【精彩內容搶先看】 ◎滋味強烈、香氣濃郁的泰國料理,酸甜鹹辣從何而來? 辣味(phed):幾乎都是來自於辣椒,有時還會另外加上新鮮的綠胡椒粒、黑胡椒或白胡椒,讓菜餚變

得更為美味。泰國菜用的辣椒約有十二種,每種辣椒的香氣、滋味、辣度各有不同。辣椒可用新鮮的或乾燥的,視食譜而定。 酸味(priaw):來自於萊姆汁、泰國青檸的皮和葉、羅望子,少數來自太平洋榅桲(一種類似小芒果的東南亞水果)。酸味還有可能來自椰子醋或酸黃瓜。 甜味(waan):來自於棕櫚糖、椰糖、蔗糖、椰奶。 鹹味(khem):來自於魚露和蝦醬。鹽本身也當成食材使用,只有撒在新鮮水果上時,才是當成調味料使用。 ◎又甜又鹹還帶有花葉香氣?泰式甜食學問大 泰式甜食的口感和滋味跟歐洲很不一樣。雖然泰國的卡士達和酥皮會讓人聯想到歐式甜點,但是泰國版本往往甜多了。而且歐洲不會在甜

點裡加鹽,泰國卻會在椰子類的甜點和甜食裡加鹽增添鹹味,用以減輕甜膩感。泰國人會在糖漿裡加入花香(如茉莉)和葉香(如香蘭葉)。泰國人喜歡的口感有:果凍、卡士達、黏又彈牙的食材(如米飯)。 【特別收錄 探索在地風味的〈食材之旅〉專欄】 本書特色 ‧澳洲知名圖文書出版社Murdoch Books 2010年度鉅作 ‧台灣第一套依國家別,逐一詳細介紹當地代表性菜色的食譜書系 ‧全套共五本,包括法國、義大利、西班牙、泰國及印度,將以每月一本的出版節奏,陸續推出

Curry,カレー、咖哩:飲食與社會生活的轉換

為了解決佛蒙特咖哩辣度 的問題,作者陳建源 這樣論述:

本研究意在確立飲食在文明演進中所扮演的重要角色,並探討向現代社會演變發展的歷史中,咖哩做為(1)香料(2)文明開化象徵(3)社會生活的一部份;來理解近代化過程中的日本與台灣;即透過對咖哩發展的觀察,不只呈現出飲食生活的轉變,也凸顯了社會變遷豐富文化意涵的。廣義而言,這是一種全球化場景下的外來文化的在地化歷程。本研究試圖透過洋風咖哩到和風咖哩間的轉換及「咖哩在台灣」,來探討(一)咖哩與近代化。(二)咖哩與消費社會的諸種飲食現象(三)進行台日比較以凸顯台日的「同與不同」。 將以「集體味覺」概念來貫穿本研究;這裡所說的集體味覺並非指的是味覺的單一化傾向的形成。而是一種透過想像而

形成的對某種食物的渴望。而這種渴望不只發生在少數人身上,而是集體的發生,故本研究以集體味覺稱之。藉由東西方對彼此的互相想像,東西方對彼此形成了集體味覺,開始熱切追求來自異地的文化,包括食物。在日本屬於洋食之一的咖哩,即非以印度食物之姿傳入日本,而是經由印度到英國,搭著西方的文明象徵的便車進入日本,而相類似的情形也能在台灣近年的哈日風潮裡看到。 關於台灣與日本同為米食文化,咖哩卻無法如日本般普及,我們可以將之歸因於對於外來文化態度的差異。在日本因為被視為西方食物而流行起來的咖哩,到了台灣也能在「高級西餐廳」裡看到,不過由於當時社會條件的差異,台灣並未能展開普及;再加上國民黨政

權轉移至台灣之後,原有的「日本意識」被清除,而同時人民的集體味覺由日式轉向上海川菜等大陸菜系,咖哩也喪失了他在台灣普及的最大機會,一直到哈日風盛行的九零年代。台灣咖哩一直都存在,存在於小吃攤及自助餐店,卻並非廣泛地成為人民餐桌上料理,原因在於國家力量並未介入,而日本在咖哩普及的過程中,國家、學校、家庭,都扮演一個重要的地位。 檢視外來食物普及過程中,引進的關鍵在於人民對於外來文化的接受度,透過想像進而接納;而能否普及的關鍵卻是在人民能否透過自己的手把外來的食物轉化為本土食物。此外,進入了現代之後,食物所代表的意義激增,詮釋食物意義的權力不再只屬於上層階級,而像「哈日族」這樣

的次團體也掌握了詮釋流行的權力,透過資訊的改變往往造成潮流的轉變,在這些潮流下,造成了更多食物的流行,在日本咖哩就呈現出這樣一個現象;相對於台灣而言,台灣的咖哩展現的是不斷地接受到片段資訊的結果。

佛蒙特咖哩辣度的網路口碑排行榜

-

#1.咖哩醬料 - Athlet

大潤發購物中心; 【關師傅】咖哩叻沙醬料(1公斤/袋); 自製綠咖喱醬自選辣度天然 ... 好侍爪哇咖哩-辣味185g/盒$ 118 搶購2 好侍佛蒙特咖哩-中辣230g/盒咖哩塊/ 咖哩粉 ... 於 www.avtoabc.me -

#2.佛蒙特咖哩塊辣- 飛比價格- 推薦與價格- 2022年3月

佛蒙特咖哩 塊辣- 推薦與價格,飛比有佛蒙特咖哩塊-辣味、佛蒙特咖哩塊、佛蒙特 ... 佛蒙特爪哇咖哩辣味4號1kg 日本好侍House咖哩塊業務用辣咖哩日本咖哩(伊凡卡百貨). 於 feebee.com.tw -

#3.愛吃泰國料理?認識「黃綠紅」4 種泰式咖哩! - 食譜自由配

為什麼市售的綠咖哩幾乎都是辣味?其實綠咖哩的「綠色」主要來自食材中的新鮮的綠辣椒,而辣度又會隨綠辣椒的品種有關係,大量的新鮮辣椒和各式香料 ... 於 food.ltn.com.tw -

#4.咖哩塊Top 5人氣排行榜!2021年最新優惠推薦

好侍的佛蒙特咖哩是許多人會選擇的大眾品牌,小編我也是吃了好多年!口味有分甜味、中辣、辣味,在包裝上有清楚標示辣度等級,若家裡有小朋友,可以 ... 於 buy.line.me -

#5.HOUSE 日本好侍佛蒙特業務用咖哩(辣度約1-2度) #48928

HOUSE 日本好侍佛蒙特業務用咖哩(辣度約1-2度 獨特的蘋果加蜂蜜口味,精選23餘種香料優火熬製,口感溫和、香滑順,非辛辣刺激的口感,將咖哩塊加水 ... 於 www.daybuy.tw -

#6.costco 咖哩塊

COSTCO S&B 特樂口元氣咖哩塊-辛口/甘口好侍佛蒙特業務用咖哩辣度約1-2度好市多代購269. COSTCO S&B 特樂口元氣咖哩塊; costco好市多咖哩飛搜購物搜尋 ... 於 www.animete.me -

#7.咕嚕咕嚕咖哩 - TiNg's - 痞客邦

佛蒙特 辣味咖哩(辣度3)、佛蒙特爪哇咖哩(辣度5). 看材料就知道今天要做的是. 咖哩 ... 秘密武器登場,加入一大匙『蜂蜜』,使咖哩更香淳順口,. 於 ting66.pixnet.net -

#8.佛蒙特沒有咖哩──記那段駐村寫作的日子 - Google 圖書結果

「佛蒙特的咖哩?」小麥肌膚的女孩轉頭問我。「是呀,就是佛蒙特咖哩注。有時候在家煮咖哩,我會用超市裡販賣的佛蒙特咖哩來煮。所以我很好奇,佛蒙特當地的咖哩口味究竟是 ... 於 books.google.com.tw -

#9.中辣

上将; youtube; 黑市情妇尾声:我还是要退货古灵186K21-10-05连载中; 展开全文; A-; 我還滿愛吃辣的,佛蒙特咖哩有分辣味與中辣。 於 bonny-in-the-box.de -

#10.【香濃好下飯】2022最新推薦十大咖哩排行榜 - mybest

House好侍佛蒙特咖哩甜味 1. House好侍 ... 辣度, 大辣, 小辣, -, 無辣, 微辣(不加乾燥辣椒時), 甜味, 微辣, 微辣, 中辣, 中辣. 商品連結. 於 my-best.tw -

#11.「佛蒙特咖哩ptt」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

查看印度料理相關資訊,以下是「佛蒙特咖哩ptt」的愛呷宜花東情報,2020年4月2日— 朋友有三歲小孩要來作客原訂要做咖喱雞但發現家中的咖哩塊是辣味若這樣能加點牛奶、 ... 於 lovetweast.com -

#12.佛蒙特咖哩中辣

step99 上桌后依个人喜好份量,将咖哩腰果鸡丁包入生菜中享用。 腰果虾仁的做法材料選購咖哩時需要特別留意「辣度」,一般來說,咖哩可以分為甜味/無辣(甘口)、中辣(中 ... 於 begabtenfoerderung-in-bw.de -

#13.《辣味咖哩塊》食譜與做法 - 愛料理

新春自煮防疫,免費試用21 天,看看「辣味咖哩塊」的零失敗食譜 ... 食材:去骨雞腿肉、馬鈴薯、紅蘿蔔、洋蔥、沙拉油、佛蒙特咖哩塊辣味3號 ... 兩種辣度咖哩飯. 於 icook.tw -

#14.好侍爪哇咖喱酱((辣度:轻、中、重) 185g×3盒 - 日本杂货店

好侍佛蒙特咖喱酱(辣味:轻、中、重) 2... 日本国内售价[日元](支付时自动转换为人民币):¥288日元. 好侍印度咖喱酱 ... 於 www.ribenzahuo.com -

#15.台灣好侍食品- #好侍小知識# 這個咖哩辣度適合你嗎? 你知道 ...

好侍小知識# 這個咖哩辣度適合你嗎? 你知道好侍的咖哩有分幾種辣度嗎? 來來來!小編貼心幫大家整理出佛蒙特咖哩、爪哇咖哩辣度表,等級1到等級5通通都有, ... 於 zh-cn.facebook.com -

#16.【House】大佛蒙特咖哩-辣味(230g)X3入 - momo購物網

推薦【House】大佛蒙特咖哩-辣味(230g)X3入,日本原裝進口,獨特香滑濃郁的口感,輕鬆煮出美味絕佳的咖哩,momo購物網總是優惠便宜好價格,值得推薦! 於 www.momoshop.com.tw -

#17.無辣不歡必來挑戰全台灣最辛辣的惡魔激辛咖哩飯

全台灣最辛辣的惡魔激辛咖哩飯,是真的有辣度,但Ann是覺得還可以啦!沒有辣到我完全吞不下或是爆汗、胃抽筋等不舒服的狀況,愛吃辣的朋友真的可以來挑戰 ... 於 haohui2017.com -

#18.佛蒙特咖哩(辣味) - 叫命不認命。

對於咖哩,有此一說再不會下廚的人,煮咖哩都不會難吃到哪裡去XD 超市裡可以買到的咖哩塊,烹飪方法很簡單~ 只要看著包裝外盒上的步驟煮就可以成功大概只比煎蛋多幾個 ... 於 iamming.pixnet.net -

#19.佛蒙特咖哩塊230g @ 三款選擇甜味中辣大辣 - 蝦皮購物

Q:辣度排行? A:(不辣) 甜味>中辣>辣味(辣) PS 如果水加的比例比較多口味還是會變比較淡唷請依個人口味來斟酌調整【:鑑賞期說明:】 鑑賞期為猶豫期,故不可試用! 於 shopee.tw -

#20.[心得] COSTCO的佛蒙特咖哩塊之濃郁可口好上手 - PPT 短網址

... 這是第一次用咖哩塊煮咖哩~~ 蓬只能說初體驗愉快~~ 因為好好吃喔^^ 這是好市多買的佛蒙特咖哩塊!! 有分辣度!! 蓬買一度的!! 因為爸媽不吃辣~~這樣 ... 於 ppt.cc -

#21.House佛蒙特咖哩塊-辣味(230g) - PChome 24h購物

House佛蒙特咖哩塊-辣(230g) ... 採用北美佛蒙特州獨特的"蘋果加蜂蜜"健康飲食法,精選22餘種香料,並添加了蕃茄、洋蔥、豬肉高湯、果醬、牛奶等,慢火熬製而成,口感溫和、 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#22.[問題] 佛蒙特咖哩辣味會太辣嗎- cookclub | PTT旅遊美食區

21 F →ChungLi5566: 辣度看個人問別人不準有人連一點點胡椒都覺得太辣 04/02 ... 27 F →GirlInBlack: 過幾個三歲的小朋友根本不覺得佛蒙特辣味咖哩會辣 ... 於 ptttravelfood.com -

#23.我吃過的那些超商咖哩飯

早餐想用超商食物打發的話,我最愛御飯糰,至於午餐當然是咖哩飯。 ... 這款使用佛蒙特咖哩的基本款咖哩飯雖然沒寫辣度,但應該是甘口的,完全的老少 ... 於 kklove0620.pixnet.net -

#24.佛蒙特-咖哩塊蘋果業務用 - 米食家食材通路批發

佛蒙特 - 咖哩塊蘋果業務用. · 編號: ZAW-DXDQEUJM-1 · 包裝:1KG/盒 · 產品特色: 使用100%日本產的蘋果泥, 與風味濃郁的蜂蜜製成之溫 潤咖哩。 辣度1。 於 www.mihome.com.tw -

#25.好侍爪哇咖哩ptt

這個咖哩辣度適合你嗎?. 你知道好侍的咖哩有分幾種辣度嗎? ... 好市多代購#costco #housecurry #好侍#咖哩#咖哩塊#爪哇咖哩#佛蒙特咖哩#咖哩粉#薑黃粉#印度咖哩#調味 ... 於 fabiodemartini.it -

#26.咖喱块什么牌子的好?什么牌子的咖喱好吃?咖喱品牌推荐

根据辣度选择不同的咖喱口味,辣度排列如下:印度咖喱>泰式咖喱>日式咖喱。 ... 1963年发售的好侍佛蒙特咖喱、1968年发售的爪哇咖喱,至今都是好侍公司最受欢迎的 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#27.一次搜刮House 好侍食品。佛蒙特咖哩&爪哇咖哩&北海道濃湯

【Mizkan 味滋康和風醬】 又發現了House 好侍食品~佛蒙特咖哩& ... 爪哇咖哩多了微微的辣度,對喜歡吃辣的我來說,更勝過佛蒙特的甜味咖哩. 於 cacachen69.pixnet.net -

#28.連劉以豪也忍不住想分享的美味幸福佛蒙特咖哩!想像不到的 ...

日本好侍(HOUSE)佛蒙特咖哩有著甜味、中辣與辣味三種品項,可以根據個人口味喜好選擇,但無論你選擇哪一種風味,都能在享用的過程中感受到柔和辛香咖哩氣味,加上100%日本 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#29.加速世界 (1): 黑雪公主再臨 - Google 圖書結果

由於這樣的口感拉長了一千倍咖哩那種慢慢透出的滾燙感將會持續整整三十分鐘接下來 ... 每個味蕾而衝鼻的辣味跟甜味則表示這是佛蒙特咖哩也就是上國中後才開始吃的中辣 ... 於 books.google.com.tw -

#30.好侍佛蒙特咖喱辣味| 百佳網上超級市場

網上購買好侍佛蒙特咖喱辣味, 零售優惠價30.5。 查看佛蒙特咖喱辣味價格, 詳細貨品資料, 優惠及折扣。百佳網上超級市場為您推薦其他至抵咖哩、辣椒、辛辣及XO醬貨品選 ... 於 www.parknshop.com -

#31.Re: [問題] 不甜的咖哩塊? | PTT 問答

我只吃過佛蒙特,是甜味的: 就不敢亂買想問看看大家: 想拿來煮燉飯跟咖哩麵: 謝謝大家 好侍的咖哩塊佛蒙特是甜的辣度有1到3 爪哇咖哩帶花生粉味我看過 ... 於 pttqa.com -

#32.佛蒙特咖哩塊-辣味230g | 家樂福線上購物

輕鬆煮出美味咖哩廚房料理的好夥伴!! 「佛蒙特」咖哩是日本House Foods在日本首創的可口美食, 因為特別加入蜂蜜、蘋果,咖哩香料具有獨特濃郁香味,能慢慢在口裡散開 ... 於 online.carrefour.com.tw -

#33.好侍佛蒙特咖哩-中辣230g/盒 - 大潤發網路購物中心

好侍佛蒙特咖哩-中辣230g/盒大潤發網路購物提供進口食品、沖泡飲料、3C家電、零食點心、居家生活等線上購物商品優惠,大潤發網路首購會員、限時特賣眾多優惠量販價網路 ... 於 www.rt-mart.com.tw -

#34.7 11佛蒙特咖哩飯

這款使用佛蒙特咖哩的基本款咖哩飯雖然沒寫辣度,但應該是甘口的,完全的老少咸宜,是那種可以給小孩子吃的咖哩飯。 7-11 MEALS About Us Food Drink 推薦食物搭配推薦 ... 於 www.aquarhead.me -

#35.咖哩調理包選擇困難?Amazon公布「熱銷咖哩排行榜」

老是覺得日本食物的辣度不夠辣嗎?這款激辛口味的「GOLDEN CURRY」取自曾被 ... 最後的冠軍毫不意外,就是大家從小吃到大的長青滋味「佛蒙特咖哩」! 於 www.letsgojp.com -

#36.咖哩辣度調整 :: 食品添加物合法業者資訊網

食品添加物合法業者資訊網,佛蒙特咖哩辣味會辣嗎,咖哩歷史,辛辣咖哩,好待爪哇咖哩,營業用咖哩醬,佛蒙特咖哩粉,好侍食品股份有限公司,蒙咖哩. 於 foodadditives.iwiki.tw -

#37.日本好侍House佛蒙特咖哩-辣味230g - friDay購物

這裡有價格便宜又優惠的日本好侍House佛蒙特咖哩-辣味230g,特色:☆ 特調咖哩加入蘋果及蜂蜜,更香醇, ☆ 植物性油製成, ☆ 令人激賞的美味, ☆ 辣味口味,美味更加分, ... 於 shopping.friday.tw -

#38.[問題] 佛蒙特咖哩辣味會太辣嗎 - PTT Web

[問題]佛蒙特咖哩辣味會太辣嗎@cookclub,共有54則留言,31人參與討論,20 ... 21 F → ChungLi5566: 辣度看個人問別人不準有人連一點點胡椒都覺得太辣 ... 於 pttweb.tw -

#39.[CVS‧7-11] 辣油雞肉咖哩飯~不夠辣又太鹹

但這辣油的辣度實在令嗜辣的我不滿意啊! 不過因小七新推出的69元的正餐超值組合,就再來試試其他辣油產品吧! 小七的鮮食咖哩,之前有House佛蒙特咖哩與 ... 於 pure816.pixnet.net -

#40.爪哇咖哩辣度 - 台灣公司行號

我還滿愛吃辣的,佛蒙特咖哩有分辣味與中辣。 到底是辣味比較辣, ... 推ms16140864:佛蒙特爪哇咖哩辣度是5 :p 04/24 01:23. 推Jamie653:都不 . 於 zhaotwcom.com -

#41.佛蒙特咖哩比價格

佛蒙特咖哩 商品比價中總共有26 筆產品或服務資料,相關度以下是1 - 20 [第1 頁]。 House好侍佛蒙特咖哩塊辣味 ... 於 ji.zhupiter.com -

#42.產品Q&A|咖哩知識 好侍食品

100%來自日本的美味與安心-日商好侍食品公司以製造咖哩塊享譽全球133年,為全球最大的咖哩品牌; ... Q.如何調整咖哩辣度 ... Q.為什麼不推出佛蒙特咖哩全素食口味. 於 www.housefoods.com.tw -

#43.佛蒙特咖哩塊-辣味230g-1-咖哩 | 蘋果健康咬一口

來來來!小編貼心幫大家整理出佛蒙特咖哩、爪哇咖哩辣度表,等級1到等級5通通都有,留言告訴小編你都選擇哪一種呢? ,最近電鍋料理都煮相同的食物,吃久了很膩。 心血來潮 ... 於 1applehealth.com -

#44.【食譜】泰式黃咖哩燉肉|能降低南洋咖哩醬辣度的溫和咖哩醬 ...

這樣的做法就可以降低咖哩醬的辣度,這個味道帶有番茄的酸味與蔬果的甜味,連丸子的婆婆不吃辣都可以接受。 【食譜】泰式黃咖哩燉肉|能降低南洋咖哩 ... 於 maruko.tw -

#45.純粹想說咖拎老師的咖哩... - B36 留言 | Dcard

牛腩,這都是老闆自己想的,純粹依照老闆做出來的咖哩取一個適當的名稱,以讓客人好記方便為主,但還是怕客人誤解,所以我們後面都有註明辣度,甚至更詳細的把我們用的 ... 於 www.dcard.tw -

#46.【2022年】十大咖哩最新推薦!熱門人氣排行、功能比較與 ...

【HOUSE】House 好侍佛蒙特咖哩塊230g(甜/中辣/辣三種口味任選); 【HOUSE】House 好侍爪哇咖哩塊(中辣/辣味二種口味任選); 【HOUSE】House 好侍佛蒙特咖哩塊230g(三種 ... 於 go-ezbuy.com -

#47.張宗賢百吃不膩經典台味麵包 - 第 165 頁 - Google 圖書結果

CURRY BREAD 紅酒咖哩麵包 Ingredients 中種高筋麵粉............ 350g 全蛋. ... 17.5g 咖哩塊(佛蒙特/中辣) .............................. 1塊紅酒. 於 books.google.com.tw -

#48.加入詢價佛蒙特咖哩~大辣味(#3) - 美食家

佛蒙特咖哩 ~大辣味(#3). 規格:230G/60入. 保存方式 常溫 產品特色 ‧使用100%日本產的蘋果泥,與風味濃郁的蜂蜜製成之溫潤咖哩。 ‧加上牛脂配方,更香醇濃郁。 ‧辣度3 ... 於 www.foodsmart.com.tw -

#49.史上最辣18禁危險咖哩!!一口辣到胃痛!超乎想像的辣度!!

18禁 咖哩 #吃辣#印度鬼椒不要拿生命開玩笑生命線24小時專線1995 張老師專線1980快來訂閱按讚追蹤喔訂閱訂起來:https://pse.is/CYZHC臉書讚 ... 於 www.youtube.com -

#50.哪種咖喱辣

台灣好侍食品, August 1, 2017,, #好侍小知識#, 這個咖哩辣度適合你嗎?, 你知道好侍的咖哩有分幾種辣度嗎?, 來來來!, 小編貼心幫大家整理出佛蒙特咖哩、爪哇咖哩辣 ... 於 www.monsterurt.co -

#51.佛蒙特咖哩(小盒:115 g) | 食譜| 出口商品網站| 好侍食品集團

這種咖哩使用了蘋果和蜂蜜,因此風味溫和可口。 6 人份的食材備註:甜味、中辣和辣味的食譜都一樣。 於 housefoods-group.com -

#52.[問題] 佛蒙特咖哩辣味與中辣? - 看板cookclub | PTT美食旅遊區

我還滿愛吃辣的,佛蒙特咖哩有分辣味與中辣。 到底是辣味比較辣,還是中辣 ... 如果是house食品出的佛蒙特咖哩,他的辣(辛口)比中辣 ... 佛蒙特爪哇咖哩辣度是5 :p. 於 pttfoodtravel.com -

#53.日本House佛蒙特咖哩塊(中辣)230g/1盒

採用美國佛蒙特州獨特的"蘋果加蜂蜜"健康法所製成的香濃咖哩,使用100%日本國產蘋果泥,精選20餘種香料,並添加了蕃茄、洋蔥、豬肉高湯、果醬、牛奶等,慢火熬製而成, ... 於 www.royalchef.com.tw -

#54.[問題] 佛蒙特咖哩辣味會太辣嗎- cookclub - PTT生活政治八卦

[問題] 佛蒙特咖哩辣味會太辣嗎 ... 梨、南瓜甚至麥芽糖下去綜合辣味嗎? 或是乾脆去買甜味咖哩塊? ... 26樓 → GirlInBlack: 得出來辣味,因為基底的辣度其實沒有變。 於 ptt-politics.com -

#55.[情報] House佛蒙特咖哩,特價53元。(大潤發內湖) - lifeismoney

來自日本原裝進口 日本第一品牌 House 佛蒙特咖哩(甜味) 250g 特價60元(原價1xx元)。 House 爪哇咖哩(辣味) ... 我看的很清楚@@ 我是問辣度您知道辣度 11/27 11:21. 於 pttcareer.com -

#56.佛蒙特爪哇咖哩的價格推薦- 2022年5月| 比價比個夠BigGo

好侍佛蒙特咖哩/爪哇咖哩甜味中辣辣味咖喱塊好侍咖喱塊日本原裝進口好侍咖喱【Z080】 · $96. 價格持平. Yahoo奇摩購物中心. 好侍佛蒙特咖哩/爪哇咖哩甜味中辣辣味咖喱 ... 於 biggo.com.tw -

#57.Re: [問題] 不甜的咖哩塊? - cookclub - BFPTT

我只吃過佛蒙特,是甜味的: 就不敢亂買想問看看大家: 想拿來煮燉飯跟咖哩麵: 謝謝大家 好侍的咖哩塊佛蒙特是甜的辣度有1到3 爪哇咖哩帶花生粉味我看過辣度4跟5 有印度 ... 於 www.bfptt.cc -

#58.【生活】咖哩塊大比較!各家廠牌咖哩塊哪家好吃呢?

我之前最常用的是「佛蒙特咖哩」,這次買了幾款想說來比較一下!(網誌會隨著我煮咖哩陸續新增的 ) ... 我買辣味的,真的是滿有辣辣的感覺 . 於 l0924ily.pixnet.net -

#59.用咖哩塊煮出有深度的咖哩-可果美一番咖哩試做心得

如大家所知的,佛蒙特咖哩塊的味道都偏甜,即使是最辣的口味,對於平常 ... 味和香味還蠻明顯的,這次試吃中辣的感覺,就比佛蒙特的辣度要來的辣了,. 於 snare630.pixnet.net -

#60.特樂口元氣咖哩塊好吃嗎 - Isteriacucina

s&b 特樂口元氣咖哩塊(辣度約1度) #75620 8篇fb開箱jack1988 發表 ... House バーモントカレーHouse佛蒙特咖哩這個口味應該是台灣朋友最熟悉的日系 ... 於 isteriacucina.it -

#61.好侍佛蒙特咖喱塊| 迪化街百年老店 - 林復振商行

本產品採用美國佛蒙特州傳入的蘋果蜂蜜健康法所製成的香醇濃郁咖哩。使用100%日本國產蘋果泥。 共有辣味爪哇咖喱、甜味/辣味/中辣蘋果蜂蜜不同的辣度風味可供選擇! 於 www.linfuzhen.com -

#62.真的會辣的【S&B地中海咖哩塊-辛口】 - Pocky的宅婦生活

為什麼要兩種咖哩塊?這次趁特價買回的S&B地中海咖哩,是買辣度5級的辛口口味之前煮照片上方的佛蒙特咖哩,煮辛口也一點都不辛… ... 於 pocky333.pixnet.net -

#63.咖喱哪種辣 - deamz13

這可說是泰式咖哩中最辣的其中之一,不僅因其沒有椰奶調和辣度,也因叢林咖哩用到 ... 小編貼心幫大家整理出佛蒙特咖哩、爪哇咖哩辣度表,等級1到等級5通通都有,留言 ... 於 www.onehumanfamily.me -

#64.咖哩飯好吃秘訣

綠咖哩裡頭的椰奶不會過重,讓人還沒吃完就膩了,辣度也是剛剛好,超級開胃下飯但 ... 作出像佛蒙特瓜哇日式濃郁口味真的要去印度學用吃咖哩對孕婦的優、缺點是什麼? 於 goinupaffariesport.it -

#65.日式乾咖哩- 好侍「佛蒙特咖哩」 - 男人廚房1+1

開始料理之前先來跟大家分享一下這次的咖哩塊,首先你可以透過外包裝先選擇你喜歡的辣度。 接著包裝的背後也有簡易的咖哩烹調方式,讓你可以輕鬆煮出美味 ... 於 colin7287.pixnet.net -

#66.【佛蒙特咖哩】金黃色的美味 雞肉咖哩 - 維媽

非常適合愛吃咖哩又怕辣的朋友新選擇,但想吃辣不坊在煮的過程中盡情的放新鮮辣椒,讓你辣過癮! 今天肉品選擇了〞雞腿肉〞為主食 食材準備 ... 於 yujuan162.pixnet.net -

#67.日本HOUSE爪哇咖哩_[辣咖哩牛腩飯] @ 梅子の美食 ... - 隨意窩

日本HOUSE爪哇咖哩是我在過年前在迪化街買的,之前一直都是吃[佛蒙特咖哩], 其實這二種都是出自 ... 200703231550日本HOUSE爪哇咖哩_[辣咖哩牛腩飯] ... 口感辣度:辣. 於 blog.xuite.net -

#68.[廚房習作]*佛蒙特咖哩~ 自己煮的咖哩料好又實在! - Yuki's Life

1. 先將紅蘿蔔、馬鈴薯切塊之後放進小鍋中加水. · 2. 接著將豬肉(最好是有一點點肥)也切塊 · 3. 鍋中放入些許的奶油和沙拉油. · 4. 洋蔥炒出甜味後. · 5. 豬肉至8分熟之後. · 6. 於 yukiblog.tw -

#69.[討論] 論咖哩,大家比較喜歡S&B還是佛蒙特- womentalk

佛蒙特 住台南的朋友覺得佛蒙特最好吃說是咖哩就是要帶有甜甜的風味連帶蔬菜和雞肉都會甜甜 ... 39 F →lluunnaa: 好侍house,爪哇中辣咖哩 12/24 16:48. 於 pttstudy.com -

#70.佛蒙特咖哩賣遍全球明明來自日本,為什麼要取名叫佛蒙特?

美國佛蒙特州明明不生產咖哩,那為什麼我們常見的「佛蒙特咖哩塊」要叫 ... 於是保留了咖哩的獨特風味、香氣和顏色,同時降低不適合孩童吃的辣度」。 於 www.cw.com.tw -

#71.【人妻煮啥】有著淡淡辛辣味的爪哇咖哩雞

以往都吃佛蒙特等級3的中辣咖哩. 但總覺的一點也不辣. 所以這次特別選了同牌的辣度等級4爪哇咖哩. 材料:洋蔥1顆、紅蘿蔔2條、馬鈴薯4顆、雞腿2支、水1000cc、爪哇咖哩 ... 於 beautyarf.pixnet.net -

#72.【食譜】好侍咖哩‧夏日咖哩體驗會! 在家也能做出超好吃咖哩!

除了佛蒙特咖哩之外,北海道白醬料理、各式辛香料、健康飲品、餅乾零食 ... 將甜味及中辣混合一起煮,吃起來甜中帶點微微辣度,吃起來口感層次更多元! 於 zineblog.com.tw -

#73.特樂口元氣咖哩塊好吃嗎

s&b 特樂口元氣咖哩塊(辣度約1度) #75620 8篇fb開箱jack1988 發表於2010-9-21 03:00 ... House バーモントカレーHouse佛蒙特咖哩這個口味應該是台灣朋友最熟悉的日系 ... 於 marestauriedili.it -

#74.[問題] 佛蒙特咖哩辣味與中辣? - 看板cookclub - 批踢踢實業坊

最近電鍋料理都煮相同的食物,吃久了很膩。 心血來潮買了咖哩食材打算來煮咖哩。 東西都買全了,但是咖哩塊難倒我了。 我還滿愛吃辣的,佛蒙特咖哩有 ... 於 www.ptt.cc -

#75.日本好侍佛蒙特辣度約1-2度/爪哇辣度約4度咖哩1公斤 - 露天拍賣

2022年4月超取$99免運up,你在找的好市多代購--日本好侍佛蒙特辣度約1-2度/爪哇辣度約4度咖哩1公斤-有效日2022就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關 ... 於 www.ruten.com.tw -

#76.天廚佛蒙特咖哩塊(中辣-辣味等級2)|其他調味料 - 東森購物

天廚佛蒙特咖哩塊(中辣-辣味等級2). 市價:$ 109. 加入收藏. 網路價:$ 99. 登記:. 更多登記活動>. 登記4月zingala銀角零卡全月滿額禮(詳情); 登記全站累積消費 ... 於 www.etmall.com.tw -

#77.請問佛蒙特咖哩的"辣味"跟"中辣"那種較辣?

有不辣的~我是在家樂福買的的..應該一般超市也有吧~. 因為我家女兒也不吃辣.我又愛煮咖哩..所以會特別注意咖哩. 塊的辣味度~. 於 forum.babyhome.com.tw -

#78.【好侍咖哩】咖哩雜菜煲食譜與作法by bony - Cookpad

【好侍咖哩】咖哩雜菜煲的詳細作法:夏日炎炎~好仕咖哩讓你開心! 感謝感謝佛蒙特給 ... 我的拿手大鍋菜食譜之一~就是咖哩飯! ... 佛蒙特咖哩辣度1 1盒 ... 於 cookpad.com -

#79.拯救廚房小白,從囤26種咖喱開始

日本咖喱常用甘、辛表示咖喱的甜辣度,偏甘口甜度高,偏辛口辣度高,我們 ... 佛蒙特咖喱也以獨特的配方征服全世界,成為今日全球最暢銷的咖喱塊。 於 kknews.cc -

#80.【佛蒙特咖哩辣度】佛蒙特<咖哩殿堂>-#好侍小... +1

Q.如何調整咖哩辣度... Q.為什麼不推出佛蒙特咖哩全素食口味. ,會使用這一牌的咖哩塊是受到媽媽的影響媽媽以前煮咖哩給我們吃就是都用這一牌每次都加了好多的料跟雞肉吃 ... 於 tag.todohealth.com -

#81.西米

這個牌子的咖裡煮出來的味道跟以往使用的佛蒙特咖哩不太一樣~!!! 挺好吃的XDDD 甜度跟辣度混合起來的味道也很棒! 西米 · koge98: 亞夢提醒才發現是50皿 (rofl). 於 www.plurk.com -

#82.佛蒙特咖哩辣度

佛蒙特咖哩辣度 情報,GirlInBlack: 得出來辣味,因為基底的辣度其實沒有變。不過我也有遇04/02 22:29. → GirlInBlack: 過幾個三歲的小朋友根本不覺得佛蒙特辣味咖哩會 ... 於 needmorefood.com -

#83.佛蒙特咖哩中辣延伸文章資訊 - 輕鬆瘦下來的秘訣

佛蒙特咖哩 中辣,你想知道的解答。這種咖哩使用了蘋果和蜂蜜,因此風味溫和可口。6人份的食材備註:甜味、中辣和辣味的食譜都一樣。English日本語한. 於 dietwikitw.com -

#84.爪哇咖喱- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年3月

好侍爪哇咖喱辣度4辣度5 日本咖哩出清臺東縣. 75. 蝦皮購物Icon. 蝦皮購物. More Action. 好侍佛蒙特咖喱好侍咖哩甜味中辣辣味北海道白醬玉米白醬咖哩塊咖哩飯爪哇咖哩 ... 於 www.lbj.tw -

#85.日本好侍House佛蒙特咖哩-中辣230g【愛買】 - 樂天市場

日本好侍House佛蒙特咖哩-中辣230g【愛買】。本商品只在樂天市場享有限定優惠單筆滿1500送100,多元支付再享高額回饋。愛買線上購物樂天市場直營店主要販售美食與甜點 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#86.佛蒙特咖哩辣度|佛蒙特咖哩中辣|佛蒙特咖哩食譜蘋果 ... - 資訊書籤

了解佛蒙特咖哩辣度知識都與佛蒙特咖哩食譜,佛蒙特咖哩塊,佛蒙特咖哩食譜蘋果,佛蒙特咖哩塊 ... 給予完善佛蒙特咖哩塊食譜,佛蒙特咖哩做法,佛蒙特咖哩熱量,佛蒙特咖哩煮法. 於 www.iarticlesnet.com -

#87.佛蒙特咖哩業務用差別、爪哇咖哩辣嗎 - 房產建案資訊懶人包

佛蒙特咖哩 塊辣味在[問題] 佛蒙特咖哩辣味會太辣嗎- cookclub | PTT旅遊美食區的運費、客服和退貨. 朋友有三歲小孩要來作客原訂要做咖喱雞但發現家中的咖哩塊是辣味若 ... 於 homesale.reviewiki.com -

#88.好市多咖哩塊 - 860wct.com

問題COSTCO的佛蒙特咖哩塊(業務用) | hypermall 看板. 好侍爪哇咖哩業務用 ... COSTCO S&B 特樂口元氣咖哩塊-辛口/甘口好侍佛蒙特業務用咖哩辣度約1-2度好市多代購269. 於 860wct.com