竹林山觀音寺花況的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦賴祥蔚寫的 穿越臺灣趣歷史:從猛獁象到斯卡羅,考古最在地的臺灣史 和陳銘磻的 川端康成文學之旅都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【新北景點】林口竹林山觀音寺,萬坪中國古典風庭院公園也說明:氣勢不凡的竹林山觀音寺,平時香火鼎盛,假日更是滿滿人潮。 ... 二月中至三月之間,詳細的資訊可以查看賞花快報,追蹤各地的即時花況,以免撲空囉~.

這兩本書分別來自時報出版 和凱信企管所出版 。

華梵大學 東方人文思想研究所 尉遲淦所指導 羅海濤的 從「體、相、用」論中國觀音繪畫 (2020),提出竹林山觀音寺花況關鍵因素是什麼,來自於觀音繪畫、觀音信仰、體相用、佛性、藝術三昧。

而第二篇論文國立暨南國際大學 教育政策與行政學系 翁福元所指導 張氏清的 臺灣越南新住民參與佛教教育活動及其影響之研究 (2020),提出因為有 越南新住民、宗教信仰、佛教活動、佛教教育的重點而找出了 竹林山觀音寺花況的解答。

最後網站新北.林口景點 竹林山觀音寺,古剎裡的櫻花林 - 安妮的天空則補充:竹林山觀音寺 的櫻花主要是昭和櫻,另外還有相當少見墨染櫻,兩種風格迥異的櫻花林包圍著廟宇,相當美麗,我也發現觀音寺造景相當古典,廟宇好多日式的古燈 ...

穿越臺灣趣歷史:從猛獁象到斯卡羅,考古最在地的臺灣史

為了解決竹林山觀音寺花況 的問題,作者賴祥蔚 這樣論述:

原民、先民原來是這樣生活! 回到恐龍時代的臺灣,會看見什麼? 有比土鳳梨更土的鳳梨? 考古改寫了臺灣土狗史?!媽祖是外國人或混血兒? 挖掘大量的臺灣史料,不誤解的最臺知識、傳奇歷史,比小說與戲劇更精彩! 許許多多的真實歷史,比戲劇與小說還要傳奇 臺灣發生的歷史,就充滿了可以拍出好戲的真實傳奇。 穿越臺灣歷史,享受奇趣。 .回到恐龍時代的臺灣,會看見什麼? 儘管考古學家們前仆後繼,卻始終沒有在臺灣找到恐龍化石,即使是鳥類的古生物化石也一直沒有找到。直到西元2021年有了大突破! .有比土鳳梨更土的鳳梨? 臺灣的鳳梨品種有過三代,我們俗稱的土鳳梨,並非是臺灣

原生品種,其實是第二代的開英種;至於更土的鳳梨,是第一代的在來種,俗稱本島鳳梨,據稱是先民從福建引進。味道香、果蒂深,已經快瀕臨絕跡,在彰化種植鳳梨並販售鳳梨酥的旺梨小鎮目前還保有十株,非常難得。 .考古改寫了臺灣土狗史 臺灣沒有任何原生的犬科動物,包括了狼、豺、狐狸。所以儘管臺灣自古以來多山、多森林,卻不一定有原生的狗與狼。隨著南科考古遺址的發現而有了重大的全新突破。西元2000年在臺南科學園區的「南關里遺址」,挖出了俗稱為「臺灣第一狗」的狗骨頭化石,這是臺灣最早的「狗墓葬」,骨頭完整,呈現睡姿的狀態,距今大約4500年。 .基隆差點變成臺北府城 西元1854年,福建小刀

會數千人在對岸被擊敗,跨海流竄而來,從海上攻佔基隆。當時讓清朝在臺的官員苦於難以救援,後來靠著官方動員民間一起合作,才擊退了佔據基隆的小刀會。基隆是本來規畫的建城之地,當時福建巡撫丁日昌就認爲基隆戰略位置重要,應該建造臺北府城於基隆,但是海防大臣沈葆楨偏愛在臺北建城。當時有官員跟地方勢力勾結炒地皮,所以改成在臺北建城,而且挑選的艋舺土地還是當時低窪容易淹水之處,根本不適合建城。正因地理位置不理想,所以土地便宜,適合炒地皮,這是古今不變的炒地皮招數之一。 .追尋殘存的總督府「台字章」 興建於日治時期的「小粗坑發電廠」,位於新北市新店區的小粗坑。在巴洛克風格的建築物上,至今還保存有日治時

期的總督府徽章「台字章」,也稱為台字紋或台字徽。值得一提的是,「台」這個字其實不是「臺」字的簡體字,依照漢朝許慎所撰寫的《說文解字》,臺字的原意是「觀四方而高者」,至於台字的原音同怡,原意則是喜悅。到了唐朝,台字開始跟臺字同音,只是意思仍不一樣。明朝與清朝已經有小說使用台字替代臺字,到了日治時期總督府全面使用台字而不用臺字,一直通用至今。 .消失中的全臺唯一「迷宮村」 臺灣有一個很獨特的迷宮村落,位於桃園市龍潭區的三坑。三坑的大平迷宮村據稱創建於清朝的道光、咸豐年間,大平又叫大坪,是一個傳統的客家聚落。大平迷宮村的形成原因主要應該是為了防止遭受外來的攻擊,所以把村子蓋成狹小迷宮,甚至

被認為這是一種類似蜂巢式的布局,不但房舍低矮,就連其間的巷弄也都非常狹窄,連兩人並行前進都有困難,這樣一來,萬一遇到外敵突襲時,敵人就無法大舉入侵,也不便使用傳統的大型兵器攻擊,可以為村民爭取一點反擊或逃難的時間。 97堂臺灣歷史穿越課,原來原民、先民是這樣生活!精彩故事,挖掘臺灣史料,大量的臺灣歷史資料,太多太多精彩萬分的傳奇歷史,比小說與戲劇更精彩。 本書特色 ★著作榮獲國家圖書館「臺灣出版Top1」作者賴祥蔚博士,帶你挖掘最具臺灣古早味的傳奇、趣事趣聞! ★從百萬年前的臺灣猛獁象,到原民記載、漢人大舉移民來臺,史蹟、風土、民情、習俗、傳說,不誤解的最臺知識,讓你不再認

同迷航,愛臺灣就是這麼有奇趣! 誠摯推薦 臺北市長│柯文哲 民視電視公司董事長│王明玉 《斯卡羅》導演│曹瑞原 霧峰林家林祖密嫡孫│林光輝 德勤財務顧問總經理│范有偉會計師 微軟亞洲研究院副院長│潘天佑博士

從「體、相、用」論中國觀音繪畫

為了解決竹林山觀音寺花況 的問題,作者羅海濤 這樣論述:

研究中國觀音繪畫必先了解其核心要素:觀音繪畫之目的,不是為了賞心悅目,而在於成佛的任務;觀音繪畫之內容,不只表現觀音形象,而是其悲智雙運的佛法內涵;觀音繪畫之創作,不僅要求熟練掌握藝術技法,更要求佛法之解行並重,以觀音與我不二的精神融入創作,以藝術的方便自利利他,成就佛道。這些方面都需要佛法的融入,如何了解和學習佛法,以及深入認識觀音繪畫的成佛任務,也就成為了研究觀音繪畫的必須與關鍵。但只從「體用」去理解是不夠的,如果沒有「相」的一面,那麼「體」就缺乏呈現的內容,「用」就缺乏展示的效果。因此從「體、相、用」合一的角度,以佛理探討(理體)、資料分析(事相)、實踐啟發(應用)的研究方式,來探討觀

音精神(體)、歷代的觀音繪畫(相)、和成佛的可能(用):首先,在中國本土文化、印度佛教、漢傳佛教、觀音信仰的領域,討論「體、相、用」的歷史演變和思想意涵;然後,在魏晉南北朝、隋唐、宋元、明清等四個發展階段,討論歷代觀音繪畫的題材與風格演變;最後,在藝術實踐的角度,來探討觀音繪畫的藝術表現(相)、藝道本體(體)、藝術創作(用)。對佛法的研究,除了文獻的基本詮釋,更多是佛法對人生和藝術之價值的詮釋;而對觀音繪畫的研究,除了參考歷史文獻及學界成果進行脈絡整理,更在「體、相、用」的角度輔以歷代觀音圖像開展美學理論和藝術生命實踐的詮釋。觀音繪畫屬於「相」的範疇,是普度眾生的一種藝術化現。觀音菩薩證入佛智

,體性恆寂,行「身、語、心」三化業為度生之「相、用」,體現在三方面:「身」,能現圖畫中莊嚴身相;「語」,借助繪畫方便說法;「心」,指歸自性之繪畫心法。繪畫是一種視覺「語言」,借藝術家之手、筆墨圖紙,觀音菩薩展現各種莊嚴慈悲的化身於世人眼前,這種圖畫之「相」,是一種方便善巧的「語業」。觀音繪畫以「畫之相」明「心之體」。佛法中的「體、相、用」圓融地闡述了以揭示「佛性」為究竟的觀音繪畫,以「事」入「理」,以「理」明「事」,從事法界、理法界、理事無礙法界,最後都歸於事事無礙法界。

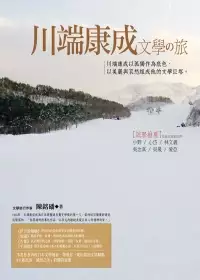

川端康成文學之旅

為了解決竹林山觀音寺花況 的問題,作者陳銘磻 這樣論述:

文學旅行作家陳銘磻,帶領你尋訪連日本人都看不到的文學感動! 「搭乘『踊□子』夢幻列車,這和夏日伊豆海邊的浪花無關,這不是難以實現的夢想。熱海是通往伊豆半島,搭乘夢幻列車的起點,一段夢想旅程的開始,那一節一節充滿抒情與使人讚不絕口的列車,旅人因激烈渴望而感到興奮。……」 「川端康成在《雪國》描述:『穿過縣界長長的隧道,便是雪國。夜空下一片白茫茫。火車在信號所前停了下來。』『雪國』指的就是越後湯澤;『信號所』是土樽信號所,現在成了土樽火車站,平時客人不多,異常冷清,往前約十公里,便是越後湯澤站。『穿過縣境長長的隧道,便是雪國。』這句『名言』,已然成為越後湯澤的符號,石碑、名產、店家,都

以這一句文學語言作為象徵。……」 永遠孤獨的文學旅行者──川端康成, 以孤獨作為底色,以美麗與哀愁組成他的文學巨塔。 「生並非死的對立面,死潛伏於生之中。」 「自殺而無遺書,是最好不過的了。無言的死,就是無限的活。」 1968年,川端康成以其三部名作《雪國》、《古都》、《千羽鶴》, 成為日本榮獲諾貝爾文學獎的第一人。當時諾貝爾獎評語是這樣寫的: 「他高超的敘事性作品,以非凡的敏銳表現了日本人的精神特質。」 善於用象徵手法展示人物內心世界的川端康成,於1972年自殺身亡,迄今, 已經足足40年之久,但是,他的作品卻讓所有讀者永世讚嘆! 《伊豆的舞孃》書寫內心深處渴望女

性關愛的情愫, 是一部反映日本文學精髓,代表東方神韻的巔峰傑作; 《雪國》描述矛盾、紛擾,進而追求高深幽玄的禪理, 被譽為日本「近代文學史上抒情文學的頂峰」; 《古都》以京都祭典之旅,貫穿親情、愛情、友情,細膩而含蓄; 《千羽鶴》藉茶道反映日本人的複雜心緒,以茶具寫活了人的感情…… 文學旅行作家陳銘磻再現日本文學地景,透過細膩的筆觸,穿梭古今, 帶你一覽大和民族「滅絕之美」的獨特思維與人性特質, 領略川端康成文學世界中的美麗與哀愁。 這是日本文學&深度之旅的愛好者, 肯定會深深愛上的一本著作! 本書特色 .作者以文學旅行方式,親自前往京都、大阪、伊豆、鎌

倉、長谷、東京…… 等地,從榮獲諾貝爾文學獎的小說《雪國》、《千羽鶴》、《古都》……等作品,探討川端筆下的細膩人性與日本文學之美。 .以文字傳達川端康成文學作品中,心靈的吶喊、盼望、憧憬、愛與憎、生與死、悲歡和離合的眾生百態。 .細膩呈現川端康成鮮為人知的成長背景與晚年生活。 .以圖片傳達川端康成文學作品中,日本文化美學與人性特質。 本書重點 .理解川端康成的身世,才有可能真正理解其作品的精髓。 川端康成兩、三歲時父母病故,祖父將他帶回大阪府扶養,他唯一的姐姐則寄養在另一親戚處。由於身體孱弱,川端康成的幼年生活是封閉式的,幾乎沒有與外界的接觸,而這種過分的保護並沒有改善他的

健康,反而造就了他憂鬱、扭曲的性格。上學後這種生活有所變化,但不幸又接踵而來,川端康成的祖母、姐姐,祖父相繼過世,這種對於死亡的體驗給他留下的恐懼,影響是一生。 自幼生活孤寂的川端,雖則一邊拒斥與現實社會接觸,卻又一邊獨自在文字世界裡,編織屬於自己想像空間的能量……。以川端的心態來揣測,一方面極力隱藏自己真實的內心世界,不願為人所知;另一方面又強烈渴望關愛與理解,希望有人能透過自己的作品瞭解自己的內心世界。這樣的矛盾,正是川端一生痛苦的根源所在…… .認識川端康成文學創作中的人性特質,同時了解日本民族文化精髓。 川端在人世間七十三年的孤寂生涯,未曾中斷寫作。他的創作經歷一段曲折的發展

過程;他在第二次世界大戰前、戰時和戰後的創作,大致可歸納為三大類:一類是描寫孤兒生活,抒發個人孤獨情懷,敘述失戀過程,訴說悲苦生命感受的作品,具有描繪細膩、感情真摯、激動人心的特色。如:〈精通葬禮的人〉、〈十六歲的日記〉等為代表。另一類則是描述身居社會底層的人物,尤其是階級較低的婦女的悲慘遭遇,這類作品真實呈現生活在底層的人群,生活與情感的矛盾糾結和苦難。如:《伊豆的踊子》、《花的圓舞曲》和《雪國》等為代表。另一類,他依照《伊豆的踊子》和《雪國》的模式,反映社會既存的問題,以及追尋日本美的清雅思緒和表現官能刺激的作品。如《古都》、《千羽鶴》和《山之音》等為代表。 .穿越時空,重現日本地景,

走一趟經典文學之旅。 川端康成一生坎坷,卻運用他敏銳的心靈,洞察人生的生死場,然後寫下一行行美麗與哀愁的雋永文學作品。伊豆半島、越後湯澤、鐮倉、京都嵐山祐齋亭、平安神宮、清水寺……在陳銘磻老師的帶領下,一起走入川端康成作品中的文學場景。 川端康成大事記 ◆1899年6月24日,出生於大阪,幼年父母雙亡,之後祖父母和姐姐又陸續病故。孤獨憂鬱伴其一生,並反映在他的創作中。 ◆1926年(27歲),除了發表了《伊豆舞娘》,川端康成一生唯一一部劇本《瘋狂的一頁》也被拍成電影。 ◆1934年(35歲),開始寫《雪國》連載,3年後出了單行本,並獲第三屆文藝懇話會獎。 ◆1936年(37歲

),因對戰爭的反抗,而宣佈停筆不寫文藝時評類文章,並在接下來幾年中廣泛參加相關活動。 ◆1940年(41歲),參與成立日本文學會。 ◆1944年(45歲),以《故園》等文章獲戰前日本最後一屆菊池寬獎。 ◆1947年(48歲),歷經13年《雪國》定稿。 ◆1949年(50歲),另一部重要的小說《千隻鶴》開始連載,1952年,這部小說被改編成歌舞伎。 ◆1961年(62歲),前往京都寫作《古都》,同年獲得文學勳章。 ◆1968年(69歲),獲諾貝爾文學獎(日本第一人,亞洲第二人)。 ◆1970年(71歲),三島由紀夫切腹自殺,不少作家趕到現場,只有川端康成獲准進入。川端

很受刺激,並表示:「被砍下腦袋的應該是我」。 ◆1972年(73歲),川端康成選擇含煤氣管自殺,未留下隻字遺書,留給了後人無數的疑問與追思。 作者簡介 陳銘磻 1951年3月生,新竹市人,世界新聞專校廣電科畢,曾任國小教師、中廣電台廣播節目主持人、台視節目主持人、電影「香火」編劇。雜誌總編輯兼社長、出版社發行人。耕莘寫作會主任導師、救國團復興文藝營駐隊導師。國家文藝獎文學類提名委員。教育部鄉土教材撰稿員。新竹縣尖石鄉花徑文學步道、那羅文學屋企劃推動者。獲新店區公所設立「新店和美山陳銘磻文學步道園區」。曾以〈最後一把番刀〉一文獲中國時報第一屆報導文學優等獎。《情話》《軍中笑話》《尖石櫻花

落》曾入選金石堂暢銷書排行榜。《香火》《報告班長》《部落‧斯卡也答》為電影原著。 從小受留學日本大阪的父親影響,對日本歷史、文化倍感興致,及長,喜愛閱讀和研究日本文學,並經常出入日本旅行,寫過不少關於日本的旅行文學作品;近年,更將報導文學的理念深化旅行之中,改弦易轍寫作日本古典與近代的「文學旅行」著作,深得好評。 著作有:《賣血人》《最後一把番刀》《父親》《陳銘磻報導文學集》《伊豆夏日某天》《沖繩星砂戀》《和風行旅》《雪琉璃》《夢浮伊豆》《雪落無聲》《幸福正在旅行》《開往北海道的幸福列車》《日本必遊絕美100景》《我在日本尋訪源氏物語的足跡》《我在日本尋訪平家物語的足跡》《在旅行中遇見

感動》《川端康成文學�旅》等八十餘部。 現任:文學寫作班老師、專業作家,同時也是大愛電視台〈發現〉節目主持人,藉由主持節目的過程,見聞台灣庶民文化的豐富面,並從探訪中深入各縣市角落,發現台灣山水之美、人文多元化的特色,將優質的文化特性傳達給觀眾。

臺灣越南新住民參與佛教教育活動及其影響之研究

為了解決竹林山觀音寺花況 的問題,作者張氏清 這樣論述:

摘要藉由信仰所產生的心靈力量,使越南新住民女性在參與佛教活動後,了解宗教信仰的重要,並解決跨國婚姻帶來的諸多困擾,以增強生活適應力,讓自己的人生與心靈得以成長與安頓。本研究主要目的在探討越南新住民參與佛教活動以及輔導教育後的改變和影響,採用深度訪談法進行資料的蒐集、分析,最後建構出新住民參與佛教活動的理論模式。本研究首先針對越南新住民參與佛教活動的議題進行討論,並據以進行研究設計與分析。資料蒐集來源包括文獻探討、半結構式深度訪談等。研究結果發現:(1)越南新住民女性在臺灣參與佛教活動之動機及原因,有所差異;(2)越南新住民在臺灣參與佛教活動的社會網路關係之措施;(3)越南新住民在臺灣參與佛教

活動後,影響深遠;(4)政府與佛教團體對越南新住民在信仰上的輔導教育,成效良好。最後,根據研究所得到的結論,本研究者針對越南新住民的宗教信仰以及後續研究等提出建議。

想知道竹林山觀音寺花況更多一定要看下面主題

竹林山觀音寺花況的網路口碑排行榜

-

#1.林口竹林山觀音寺櫻花豔紅綻開漫步庭園賞櫻好浪漫 - 波新聞

氣溫逐漸回暖,目前正值林口竹林山觀音寺櫻花盛開的時候,吸引大批民眾 ... 提醒賞櫻的民眾,若想即時掌握最新花況,可按讚追蹤FB「賞花快報」粉絲專 ... 於 www.bo6s.com.tw -

#2.新北市林口區- 竹林山觀音寺.竹林山寺公園20200211櫻花綻放

竹林山寺 公園20200211櫻花綻放竹林山觀音寺位於林口區菁湖村竹林路上,主祀神明為『十八手 ... 今年竹林山寺公園的櫻花還沒園開,今天花況不是很好. 於 jhy212jhy.pixnet.net -

#3.【新北景點】林口竹林山觀音寺,萬坪中國古典風庭院公園

氣勢不凡的竹林山觀音寺,平時香火鼎盛,假日更是滿滿人潮。 ... 二月中至三月之間,詳細的資訊可以查看賞花快報,追蹤各地的即時花況,以免撲空囉~. 於 jeffynallie.com -

#4.新北.林口景點 竹林山觀音寺,古剎裡的櫻花林 - 安妮的天空

竹林山觀音寺 的櫻花主要是昭和櫻,另外還有相當少見墨染櫻,兩種風格迥異的櫻花林包圍著廟宇,相當美麗,我也發現觀音寺造景相當古典,廟宇好多日式的古燈 ... 於 anniekoko.com -

#5.竹林山觀音寺櫻花滿開 - 茵茵weity的部落格

北部山櫻花大都是在2月上旬至3月上旬陸續盛開,因為2月為了士林官邸鬱金香展,安排台北一日遊,早上先到竹林山觀音寺看看花況如何,下午再到【2023士 ... 於 srj5557.pixnet.net -

#6.新北賞櫻景點。林口竹林山觀音寺︱粉紅吉野櫻綻放

這次臨時前來大多用手機拍攝,不過此時正是染井吉野櫻盛開的極大值,所以想當花的朋友們,可趁近日的好天氣前往… 美食IG:wiselyfood/旅遊IG:wiselyview ... 於 www.wiselyview.cc -

#7.【林口竹林山觀音寺櫻花戀】賞櫻不用到京都/古寺、小橋、流水

林口竹林山觀音寺充滿了日本寺廟禪風風格,又加上櫻花盛開好似來到日本櫻花祭~美極了,現在正是賞花的最佳季節, ... 2017/4/5最新花況分享. 於 ub874001.pixnet.net -

#8.新北市政府綠美化環境景觀處> 訊息專區> 新聞發布> 林口竹林 ...

【新北市訊】氣溫逐漸回暖,目前正值林口竹林山觀音寺櫻花盛開的時候,吸引大批民眾前來拍照。林口區公所結合在地商圈,於3月12日(六)下午在竹林山觀音寺廟前廣場 ... 於 www.landscaping.ntpc.gov.tw -

#9.2023竹林山觀音寺櫻花滿開,03/12即時花況 - 窩客島

近期北部的櫻花也在盛開,在新北林口|竹林山觀音寺,也是一個賞櫻的夯點,雖然這邊種植的櫻花樹不多,可是搭配廟宇建築物拍攝,也頗有佛系禪風~尤其 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#10.林口竹林山觀音寺櫻花綻開漫步庭園賞櫻好浪漫 - LIFE 生活網

【記者高金次新北報導】氣溫逐漸回暖,目前正值林口竹林山觀音寺櫻花盛開的時候, ... 新北市景觀處提醒賞櫻的民眾,若想即時掌握最新花況,可按讚 ... 於 life.tw -

#11.櫻花滿開簡直小京都. 林口竹林寺活動

2023尋找櫻花林口竹林山觀音寺祈福賞櫻好去處#台灣#打卡地... 台北櫻花季2023》賞櫻地圖/秘境景點/櫻花季花況時間總整理!. 竹林 ... 於 dds.kirin01.fr -

#12.竹林寺禁忌. 台北櫻花季2023》賞櫻地圖/秘境景點/櫻花季花況 ...

位於林口的竹林山觀音寺,是當地人很重要的信仰中心,也是花洛米一家覺得很適合親子出遊的地方之一。. 為維護春節期間林口區竹林山觀音寺周邊道路交通 ... 於 faq.hahamarket.it -

#13.林口花況大爆發櫻花、炮仗花、流蘇百花爭艷 - 觸mii

林口最美星巴克在春節假期前櫻花首發,吸引大批民眾前來朝聖外,接下來竹林山觀音寺、社區運動公園、公園路的櫻花、新寮步道的炮仗花、扶輪公園的木蘭 ... 於 www.truemii.com.tw -

#14.【新北市林口區】2023竹林山觀音寺櫻花季 - 珍妮佛的花草呢喃

前幾天在網路上看到林口竹林山觀音寺櫻花盛開的消息因為之前都錯過,今年終於能趕上花期,而且花況很好(賞花日期:2023/03/10) △第一停車場要穿過 ... 於 julialkpkpk.pixnet.net -

#15.【賞櫻趴趴走】林口竹林山寺櫻花花況(2/21) - 趣趣TreaTrip

年假前先到烏來賞櫻兼泡湯,最近實在太多櫻花訊息,那天看到報紙介紹櫻花即時花況,當時就記下竹林山寺,有種植400櫻花樹的竹林山寺,一定要去看櫻花 ... 於 www.treatrip.com -

#16.綜合報導 - 雲視界

名稱:, 林口竹林山觀音寺祈福兼賞櫻二二八連假好去處 ... 或在臉書「賞花快報」粉絲團點讚,即可更清楚的掌握各地區花況,也歡迎粉絲們一同分享與交流新北市各櫻花 ... 於 yun-news.com -

#17.賞花快報- 📍新北市林口區🥳竹林山觀音寺櫻花開了呢美美的 ...

分享今天下午花況0329...大部分花期已過, 門口那顆吉野櫻盛開~非常漂亮!請到我的F B觀看更詳細照片~. No photo description available. 於 www.facebook.com -

#18.林口竹林山觀音寺櫻花季山櫻花、吉野櫻 - AJ的旅行地圖

現在看到的寺廟建築於2012年落成,採三落七門的閩南風格建築,屋頂採四垂頂式,相當宏偉壯觀。 竹林山觀音寺擁有多座免費停車場,花季平日仍被停滿,賞花 ... 於 ajgogo.com -

#19.竹林寺一日遊. 【新北景點推薦】竹林山觀音寺,攝影師賞櫻秘境

林口竹林山觀音寺周圍櫻花綻放,不妨趁假日好天氣出門走走,計畫祈福賞櫻一日遊。 ... 今年台灣各地的櫻花花況似乎都不錯,吸引著攝友們疲於奔命! 於 njh.kronointerior.pl -

#20.林口、竹林山寺賞櫻花、照片分享 - 背包客棧

[台灣北部]竹林山寺是由蘆竹、林口、龜山各取一個字為廟名,奉祀十八手觀世音菩薩尊像,所以全名為竹林山觀音寺。竹林山寺香火鼎盛又適逢現在櫻花盛開 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#21.228連假倒數計時!新北超夯2景點「可拜廟又能賞櫻」

竹林山觀音寺 與對面的竹林山寺公園,主要種植的櫻花為台灣山櫻及吉野櫻, ... 等景點的更多花況與相關活動資訊,可瀏覽景觀處架設的「2023新北蒔花好 ... 於 news.housefun.com.tw -

#22.林口竹林山觀音寺櫻花盛開! 櫻花季活動3/12登場 - 四季線上

氣溫逐漸回暖,目前正值林口竹林山觀音寺櫻花盛開的時候, ... 新北市景觀處提醒賞櫻的民眾,若想即時掌握最新花況,可按讚追蹤「賞花快報」臉書粉絲 ... 於 www.4gtv.tv -

#23.林口竹林寺櫻花

台北櫻花季2023》賞櫻地圖/秘境景點/櫻花季花況時間總整理! 竹林山观音寺位于林口区菁湖村竹林路上,主祀神明为『十八手观世音菩萨宝像』,是由福建 ... 於 biocoopmontignac.fr -

#24.【新北】。林口寺廟拜拜賞櫻花! 竹林山觀音寺庭院粉色櫻花林

竹林山觀音寺 位於新北市林口區竹林路上,隔壁村落近泰山五股或從桃園過去都不至於太遠,結束後還可以順道去三井outlet凹 ... 拍攝日:2020.3.15 (花況) 於 becky-photo.com -

#25.[新北林口] 竹林山觀音寺,春遊庭園賞櫻參拜 - 囉嗦Fedia - 痞客邦

林口的竹林山觀音寺主祀佛教觀世音菩薩化身之一的「十八手觀音佛祖」,起源於嘉慶年間由福建省晉江海龍山寺分靈 ... 花況:昭和櫻七成、吉野櫻五成. 於 pipa0102.pixnet.net -

#26.【2023 台北賞櫻】知名北部櫻花景點15選!開花時間 - 吃貨瑪莉

引用來源:台北旅遊網2023年花況:3/2第二區全開、第三區8成,還是有漂亮的 ... 看網友遊記→新北竹林山觀音寺拜拜祈求平安順便賞春季限定櫻花美景! 於 eatmary.net -

#27.林口竹林山觀音寺櫻花豔紅綻開漫步庭園賞櫻好浪漫 - 奧丁丁

波新聞─陶泰山/新北市氣溫逐漸回暖,目前正值林口竹林山觀音寺櫻花盛開的時候, ... 新北市景觀處提醒賞櫻的民眾,若想即時掌握最新花況,可按讚追蹤FB「賞花快報」 ... 於 www.owlting.com -

#28.竹林寺禁忌. 桃園旅遊竹林山觀音寺賞櫻.白色千層綠色隧道.橫山 ...

愜意賞櫻之旅在林口,櫻花星巴克、竹林山觀音寺、華亞科學園區. ... 這篇,本文提供了全台各地北部、中部、南部、東部的賞櫻景點與即時花況等資訊,. 於 umbrastenis.pl -

#29.竹林山觀音寺櫻花景點|在華麗廟宇建築與庭園中漫步賞櫻|很 ...

而且竹林山觀音寺也是以求籤問事靈驗聞名,吸引全國各地的信眾專程到此朝聖參拜。 每到春天花開時,還有一整排的粉紅櫻花可欣賞! 桃桃帶大家一起來 ... 於 momotravel.tw -

#30.【新北景點】林口區。竹林山觀音寺在地人的信仰中心停車方便 ...

位於林口的竹林山觀音寺,是當地人很重要的信仰中心,也是花洛米一家覺得很適合親子出遊的地方之一。這個竹林山觀音寺平時就很多人在訪,相信是因為很 ... 於 followmi.tw -

#31.新北林口竹林山寺、三峽行修宮賞花祈福玩公園

農業局長李玟表示,位於林口區的竹林山觀音寺,又稱竹林山寺、竹林寺,是林口、蘆竹、龜山等三個地區的信仰中心,平日香火鼎盛,每逢櫻花季,更是吸引眾多 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#32.敬老卡坐公車|竹林山觀音寺:寺廟大器莊嚴公園四季皆美

敬老卡坐公車│竹林山觀音寺,偌大的寺廟是林口宗教信仰的最大地標! ... 賞景特色. 2021/03/11 銀友高美玲 最新花況更新,櫻花爆炸綻開中~ ... 於 egoldenyears.com -

#33.林口竹林山觀音寺祈福兼賞櫻228連假好去處 - 新住民全球新聞網

位於林口區竹林路325號的竹林山觀音寺,又稱竹林山寺、竹林寺,是林口、 ... 在臉書「賞花快報」粉絲團點讚,即可更清楚的掌握各地區花況,也歡迎粉絲 ... 於 news.immigration.gov.tw -

#34.竹林山觀音寺櫻花2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞 ...

... 竹林寺安太歲2021費用在2022年該注意什麼?竹林山觀音寺櫻花在2023的熱門內容就在年度社群熱搜話題焦點新聞網. ... 林口花況大爆發櫻花、炮仗花、流蘇百花爭艷. 於 year.gotokeyword.com -

#35.林口花況大爆發櫻花、炮仗花、流蘇百花爭艷 - 工商時報

林口最美星巴克在春節假期前櫻花首發,吸引大批民眾前來朝聖外,接下來竹林山觀音寺、社區運動公園、公園路的櫻花、新寮步道的炮仗花、扶輪公園的木蘭 ... 於 ctee.com.tw -

#36.【2018林口櫻花季】竹林山觀音寺&林口最美的公園路 ...

這是今年第三次來看竹林山觀音寺的花況先分享3/17~18的花況我輪班所以寫文龜速,花況最佳時候落在3/17~18無法及時分享聽說今早春雷大響我下班時還下了狂風大雨. 於 je8836.nidbox.com -

#37.台灣櫻花季》台灣賞櫻景點推薦,平地賞櫻. 林口竹林寺櫻花2023

新北市林口竹林山觀音寺櫻花綻放,正是賞櫻的好時機。 ... 這是今年第三次來看竹林山觀音寺的花況先分享3/17~18的花況我輪班所以寫文龜速,花況最佳 ... 於 snm.centrosuperarte.es -

#38.新手賽活動日期: 線上報名系統- 林口竹林寺

林口竹林寺; 林口竹林山觀音寺櫻花2023最新花況,吉野櫻花公園還有遊戲場可大王愛旅行; 林口賞櫻景點竹林山觀音寺也有櫻花可觀賞!新北林口「竹林山觀音寺櫻花」拜拜 ... 於 e74.undtheatre.com -

#39.林口竹林寺靈驗. 【新北景點】林口竹林山觀音寺,萬坪中國 ...

新北市林口遊記﹞ 竹林山觀音寺不遑多讓淡水的賞櫻勝地,古色古香、中式江南大庭園風的池畔櫻花步道/2021-03-01花況/ 林口必訪賞吉野櫻景點/三月賞 ... 於 ljo.nos-camperizamos.es -

#40.【2018林口櫻花季】竹林山觀音寺&林口最美的公園路。林口的 ...

這是今年第三次來看竹林山觀音寺的花況先分享3/17~18的花況我輪班所以寫文龜速,花況最佳時候落在3/17~18無法及時分享聽說今早春雷大響我下班時還下了 ... 於 je8836.pixnet.net -

#41.把握花期!參拜之餘順便賞櫻林口神秘境「吉野櫻滿開」

位於林口竹林山觀音寺對面的公園種植約400棵吉野櫻和山櫻花,吉野櫻近日 ... △「竹林山寺公園」18日櫻花花況,淺粉和深粉色花朵相互交織,相當漂亮。 於 travel.ettoday.net -

#42.春暖花開適逢連假竹林山寺、行修宮可賞花祈福玩公園| 大台北

景觀處指出,竹林山觀音寺,又稱竹林山寺、竹林寺,是林口、蘆竹、龜山等三個地區的信仰中心,平日香火鼎盛,每逢櫻花季,更是吸引眾多民眾來賞花拍照;寺 ... 於 udn.com -

#43.林口【竹林山觀音寺櫻花】全台靈驗廟宇.獎學金.交通.周邊 ...

先開的八重櫻,在竹林山寺公園和廟門兩側都有,. 林口【竹林山觀音寺櫻花】全台靈驗廟宇.獎學金.交通. 3月分開的是吉野櫻,Sky的照片是之前拍的花況 ... 於 taiwantour.info -

#44.二二八連假好去處竹林山觀音寺祈福兼賞櫻

位於林口區竹林路325號的竹林山觀音寺,又稱竹林山寺、竹林寺,是林口、 ... 在臉書「賞花快報」粉絲團點讚,即可更清楚的掌握各地區花況,也歡迎粉絲 ... 於 newsmedia.today -

#45.﹝新北市林口遊記﹞竹林山觀音寺不遑多讓淡水的賞櫻勝地 ...

﹝新北市林口遊記﹞竹林山觀音寺不遑多讓淡水的賞櫻勝地,古色古香、中式江南大庭園風的池畔櫻花步道/2021-03-01花況/林口必訪賞吉野櫻景點/三月賞櫻 ... 於 wilsonwu1974.pixnet.net -

#46.新北林口竹林山寺、三峽行修宮賞花祈福玩公園 - Newtalk新聞

景觀處長林俊德表示,目前山櫻花花期將步入尾聲,吉野櫻預計於3月中綻放,土城希望之河、淡水天元宮、雙泰產業道路、三芝三生步道等景點的更多花況與相關 ... 於 newtalk.tw -

#47.限時綻放中228連假新北三大景點賞櫻 - 秒捷新聞/ 真實

竹林山觀音寺 正門前的櫻花樹群,可說是此處的花季焦點,目前山櫻花已開5成,將 ... 新北不同區域的櫻花會輪流開放,更多賞櫻景點、建議旅遊路線及花況 ... 於 www.secjie.com.tw -

#48.台北近郊賞櫻花! 13處新北市賞櫻地點大公開花種、花期 - 欣傳媒

三生步道、大湖路/青山路、太極嶺、希望之河、二格路、竹林山觀音寺、瀑布公園/勇士廣場、無極天元宮、滬尾櫻花大道、北投子溪櫻花林生態步道、陽光 ... 於 www.xinmedia.com -

#49.查詢關聯標籤: 竹林山觀音寺櫻花 - 台灣好玩景點推薦

好友們若有意前往「竹林山觀音寺」一賞花顏,可搭乘三重客運1210線,至「竹林山 ... 賞花快報」粉絲團,這裡可以清楚掌握各地區花況,當然更歡迎「花粉」們,在此篇貼 ... 於 poi.mediatagtw.com -

#50.【林口賞櫻景點】竹林山觀音寺也有櫻花可觀賞 ... - 13's幸福食光

1月底有先拍過來拍,當時花況只有一成開,沒想到竹林山觀音寺櫻花的綻放期會拉這麼長,看來1月那時是櫻花提前偷跑了,現在3月中旬終於等到滿開囉! 拍攝 ... 於 13blog.tw -

#51.新北林口「竹林山觀音寺」滿開櫻花超浪漫、交通方式

林口景點「竹林山觀音寺」為全台最靈驗的廟宇之一可以拜拜祈福, ... 花況)「竹林山觀音寺」又稱為「竹林山寺」或「林口觀音廟」竹林山寺香火鼎盛, ... 於 hamibobo.tw -

#52.旅遊美食部落客on Instagram: "最新花況!吉野櫻滿出來惹~來 ...

572 likes, 3 comments - 滿分的旅遊札記~ 旅遊美食部落客(@fullfen) on Instagram: "最新花況!吉野櫻滿出來惹~來賞櫻,還能拜觀音媽保平安^^ ------ ⊙ ..." 於 www.instagram.com -

#53.228連假療癒之旅林口竹林觀音寺、三峽行修宮賞花祈福- 生活

景觀處表示,目前山櫻花花期將步入尾聲,吉野櫻預計於3月中綻放,土城希望之河、淡水天元宮、雙泰產業道路、三芝三生步道等景點的更多花況與相關活動資訊 ... 於 www.chinatimes.com -

#54.台北櫻花季2023》賞櫻地圖/秘境景點/櫻花季花況時間總整理!

結束台北賞櫻行程,還可以去林口三井Outlet逛街血拚、嚐嚐林口美食! 【竹林山觀音寺】 ▶︎櫻花花期:2月中旬-3月中旬▶︎地址:新北市林口區竹林路325 ... 於 www.kkday.com -

#55.賞櫻去‧竹林山觀音寺@ 米客相機日記 - 隨意窩

林口的竹林山觀音寺,是當地香火鼎盛的信仰中心,廟宇幅員遼闊,建築金碧輝煌, ... 竹林山觀音寺也是一處知名的賞櫻地點,但是因為花種不一,所以花期也不一,這次前 ... 於 blog.xuite.net -

#56.2023竹林山觀音寺櫻花季》竹林山寺最新花況.吉野櫻盛開. ...

2023竹林山觀音寺櫻花季》竹林山寺最新花況.吉野櫻盛開.浪漫櫻花公園,拜觀音媽賞櫻花! · 林口賞櫻秘境-竹林山觀音寺 · 又稱為竹林山寺或林口觀音廟 · 不僅是 ... 於 fullfenblog.tw -

#57.228連假何處去? 林口竹林山寺、三峽行修宮賞花祈福玩公園

位於林口區的竹林山觀音寺,又稱竹林山寺、竹林寺,是林口、蘆竹、龜山等三個地區的信仰中心,平日香火鼎盛,每逢櫻花季,更是吸引眾多民眾來賞花拍照 ... 於 www.cna.com.tw -

#58.竹林山觀音寺- 宗教聖地、禮拜場所、觀光旅遊

粉紅色-昭和櫻及白色-墨染櫻盛開中(更新2023/3/17花況) 「竹林山觀音寺」又稱為「竹林山寺」或「林口觀音廟」 竹林山寺香火鼎盛,是林口龜山區知名的信仰中心對面 ... 於 zlskyt.business.site -

#59.林口竹林山觀音寺- 新北蒔花好綻-浪漫櫻花季:賞櫻景點

竹林山觀音寺 ,又稱竹林山寺、竹林寺,是林口、蘆竹、龜山三個地區的信仰中心,香火鼎盛。寺院周邊與庭園內部種植多棵櫻花點綴景色,花樹與小橋流水交映,形成優美的 ... 於 www.cpqweb.com -

#60.林口竹林寺吉野櫻爆開by 楊振貴的遊記 - 旅聯網

今年台灣各地的櫻花花況似乎都不錯,吸引著攝友們疲於奔命! 就像林口的竹林寺吉野櫻也難得爆開,算是近年來的最佳花況! 於 www.waytogo.cc -

#61.台灣櫻花季》台灣賞櫻景點推薦,平地賞櫻 - 珍太妃旅遊親子生活

林口竹林山觀音寺地址:新北市林口區竹林路325號 ?免門票賞櫻景點. page1 17 ... 花期約落在2月中旬後(實際請依現場花況而定). 20190228000523 84. 於 hulong.tw -

#62.林口竹林山觀音寺櫻花豔紅綻放漫步祈福夢幻賞櫻好浪漫

新北市政府綠美化環境景觀處推薦民衆,位於林口區竹林山觀音寺祈福以及賞櫻,寺院 ... 櫻花稼期」,或在臉書「賞花快報」粉絲團點贊,即可更清楚的掌握各地區花況,也 ... 於 www.bg3.co -

#63.【新北】寺廟賞櫻再加一!超美昭和櫻全盛開,江南庭院

新北市林口遊記﹞ 竹林山觀音寺不遑多讓淡水的賞櫻勝地,古色古香、中式江南大庭園風的池畔櫻花步道/2021-03-01花況/ 林口必訪賞吉野櫻景點/三月賞 ... 於 tbu.campaniamusiccommission.it -

#64.新北景點|竹林山觀音寺,超豪華寺廟來朝聖!!櫻花滿滿來美拍 ...

新北景點新北寺廟林口景點:竹林山觀音寺,是重建耗資20億的豪華寺廟!!櫻花季的時候會很美唷!來拜拜求籤,新的一年希望全家幸福又安康!在來竹林山觀音寺前, ... 於 halokkvision.com -

#65.林口竹林山觀音寺櫻花盛開浪漫花季參拜祈福 - 旅食樂

氣溫逐漸回暖,目前正值林口竹林山觀音寺櫻花盛開的時候,吸引大批民眾前來拍照。 ... 若不想外出人擠人,也可以瀏覽景觀處架設的「2022新北市櫻花稼期」花況網站。 於 playnews.news -

#66.快新聞/林口竹林山觀音寺櫻花盛開! 櫻花季活動3/12登場

位於林口區竹林路325號的竹林山觀音寺,又稱竹林山寺、竹林寺, ... (圖/市府提供)新北市景觀處提醒賞櫻的民眾,若想即時掌握最新花況,可按讚追. 於 www.ftvnews.com.tw -

#67.【新北景點】2023林口竹林山觀音寺‧櫻花即時花況│廟宇 ...

【新北景點】2023林口竹林山觀音寺‧櫻花即時花況│廟宇建築搭櫻花│季節限定美景│怎麼去‧交通‧機場捷運長庚醫院站‧公車 · 地址:新北市林口區竹林路325號. 於 ichiro0910.pixnet.net -

#68.走春趣|春節「粉紅」浪漫大爆發新北5賞櫻勝地一次看個夠

「林口區竹林山觀音寺」:香火鼎盛的竹林山觀音寺是林口、蘆竹、龜山三個地區的 ... 景觀處表示,為了避免錯過花期,可以瀏覽「新北市櫻花稼期」花況 ... 於 tw.nextapple.com -

#69.櫻花綻開林口、三峽搶搭系列活動- 生活- 自由時報電子報

氣溫逐漸回暖正值春暖花開季節,新北市竹林山觀音寺櫻花樹也綻開,預計12日也會舉辦花季活動,邀請到資深藝人白冰冰、楊秀惠等大咖,以及觀光工廠等 ... 於 news.ltn.com.tw -

#70.228連假療癒之旅林口竹林觀音寺、三峽行修宮賞花祈福 - 翻爆

位於林口區的竹林山觀音寺,又稱竹林山寺、竹林寺,是林口、蘆竹、龜山等三個地區的信仰中心,平日香火鼎盛,每逢櫻花季,更是吸引眾多民眾來賞花拍照。 於 turnnewsapp.com -

#71.桃園賞櫻景點.壽山巖觀音寺櫻花(賞櫻花還可祈福拜拜 ...

壽山巖觀音寺的百餘株櫻花已經綻放,大家可以來這裡走春拜拜並欣賞櫻花, ... 2021/2/6櫻花盛開花況; 先前盛開美景; 大桃園櫻花賞櫻景點懶人包 ... 於 www.alberthsieh.com