玻璃杯回收的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦郭慧,陳冠帆寫的 春池玻璃:透明的永續循環 和JenniferHoward的 囤積癖:從消費欲望到斷捨離,囤積世代的物我依存關係都 可以從中找到所需的評價。

另外網站資源回收分類指引也說明:回收 項目. 非回收項目. 備註. 一、廢紙類. 報紙(含爛報紙)、碎紙、紙. 箱、書籍、雜誌、厚紙板、面 ... 底襯、電子發票、杯子 ... 玻璃瓶瓶蓋、鐵製飲料罐、八.

這兩本書分別來自一頁文化 和漫遊者文化所出版 。

國立臺北大學 民俗藝術研究所 俞美霞所指導 童怡婷的 臺灣日治時期玻璃製品在漢人生活中運用之研究 (2009),提出玻璃杯回收關鍵因素是什麼,來自於日治時期、玻璃產業、東明製壜株式會社、臺灣高級硝子株式會社。

最後網站不只碎玻璃!「6大地雷垃圾」別丟! 一時疏忽恐釀垃圾車爆炸則補充:至於碎玻璃到底是不是要回收?環保署表示,只要是清潔隊員,就幾乎沒有不被藏在垃圾包裡的尖銳物品刺傷過,最常剌傷清潔 ...

春池玻璃:透明的永續循環

為了解決玻璃杯回收 的問題,作者郭慧,陳冠帆 這樣論述:

VERSE 雜誌全新書系VERSE Books 首本專書 循環經濟先驅品牌春池玻璃 春池玻璃是這幾年台灣文化創意界的明星品牌,一方面他們不斷推動跨界設計的美學創新的,另方面更是「循環經濟」的代表性品牌。2017年,春池玻璃推出W春池計畫,展開一系列設計的跨界合作,拉近回收玻璃與大眾的距離,涵蓋工藝創作、展覽美學、空間體驗,並推出玻璃循環的回收再利用計畫。 本書是台灣少見的以雜誌為概念企劃編輯的企業品牌專書,內容不是傳統的企業故事,而是以循環經濟的價值為主軸,從W春池計畫的核心精神出發,帶領讀者看見春池玻璃不同層次的策略與思考,最終回到品牌故事本身,並包括和春池合作的知名人物

如江振誠、聶永真等專訪。 特別邀請知名設計公司究方社擔任設計視覺指導,以玻璃循環為題設計封面,再結合榮獲金點設計獎的VERSE雜誌團隊,以細膩的文字和迷人的影像與設計,讓讀者進行一場獨一無二的紙上循環之旅。

玻璃杯回收進入發燒排行的影片

百靈果專屬優惠: 即日起至2/28,於雀巢多趣酷思官網輸入折扣碼【ibelieve2021】可享Genio S小精靈咖啡機(原價$2699)折價$200,再送一盒星巴克膠囊+好時光玻璃杯(贈品價值$630起) 購買連結:https://is.gd/Sohs9a

Line官方帳號搜尋「雀巢多趣酷思膠囊咖啡機」綁定Line會員,可享受以下會員權益:(1) 咖啡機註冊享多1年(共2年)保固 (2) 膠囊集點兌換免費咖啡 (3) $100購物金 (下次消費使用)

喝完膠囊咖啡,也要隨手做環保! 加入膠囊回收計畫: https://is.gd/Aalx8u

【Better Together 極致尊榮 好康成雙】

花旗財富管理貴賓 + 花旗信用卡刷卡享加碼回饋2倍!

立即加入花旗財富管理Citigold,量身打造您的財富規劃

撥打0800-366-333,或至花旗官網了解更多 (活動期間至2021/12/31):

https://skyurl.cc/bettertogether

謹慎理財信用至上循環利率6.88%~15%其他費用請上花旗官網查詢

#TaiwanPodcast #PodcastStudio

想要支持我們,看幕後花絮、NG片段,請加入Youtube 會員:

https://www.youtube.com/channel/UCD2KoUc0f4Bv2Bz0mbOah8g/join

每週二、四、日晚上9點更新

我們的網站上線了:http://bailingguonews.wixsite.com/bailingguo

訂閱百靈果News/無料福利社 頻道:http://bit.ly/25wWa2h

歡迎來到百靈果News

這裏是華語界最自由的雙語國際新聞

Welcome to Bailingguo News

The FREEst International News Podcast in the Chinese Speaking World

我們把高音質的檔案放在其他網路平台,歡迎大家訂閱

🎧百靈果News的Podcast

Apple:https://reurl.cc/N6V976

Spotify:https://reurl.cc/14yqRX

Google:https://reurl.cc/Y6ypxD

KKBOX:https://reurl.cc/k0D29x

也可以到Instagram 追蹤我們喔:https://www.instagram.com/bailingguo_news

臺灣日治時期玻璃製品在漢人生活中運用之研究

為了解決玻璃杯回收 的問題,作者童怡婷 這樣論述:

玻璃是日常生活中隨處可見的物品,也是用途最廣的人造材料之一。玻璃的發明與運用對人類的生活產生很大的便利性,也對物質文明的發展有很重要的影響。臺灣自清治時期以來有很悠久的玻璃製品使用歷史,並從需求性演變成為產業活動,玻璃產業更於日治時期有蓬勃的發展,在社會、文化等層面皆對臺灣產生深遠的影響。由於日治時期臺灣玻璃產業方面的研究論述相當有限,更無專書探討臺灣使用的玻璃製品對社會、文化層面所造成的影響與意義,因此本研究的目的,一為探討清治及日治時期的背景,臺灣地區玻璃產業的經營實況,以暸解產業發展脈絡。二為探討反映在食衣住行等生活層面,臺灣使用的玻璃製品的分類與用途,以及玻璃製品在過去社會生活中扮演

的角色與意義,最後統整出玻璃在社會生活及文化層面上對臺灣產生的影響。主要的研究方法為文獻資料的搜集、整理分析,例如:《臺灣日日新報》及《臺灣總督府工業研究所彙報》等日治時期的報刊雜誌、研究報告,從中整理出日治時期北臺灣的玻璃產業的發展脈絡。並運用民俗學的田野調查法於口述訪談中,以了解在日常生活中臺灣地區玻璃製品的使用分類與用途意義。再透過文獻分析、田野調查等研究方式,還原日治時期臺灣玻璃產業的經營實況及玻璃製品在生活與文化方面的影響意義。地方產業的發展與地方人文、自然條件有密切關係,臺灣玻璃產業於日治時期由於總督府的殖產政策,得到發展空間與資金的補助,對於後續玻璃產業的發展有重要深遠的影響。在

各地方政府積極發展地方產業的同時,本文不僅可作為日治時期臺灣在工業、經濟與地方產業上的重要憑證,也可以為現今政府發展地方產業文化提供借鏡。

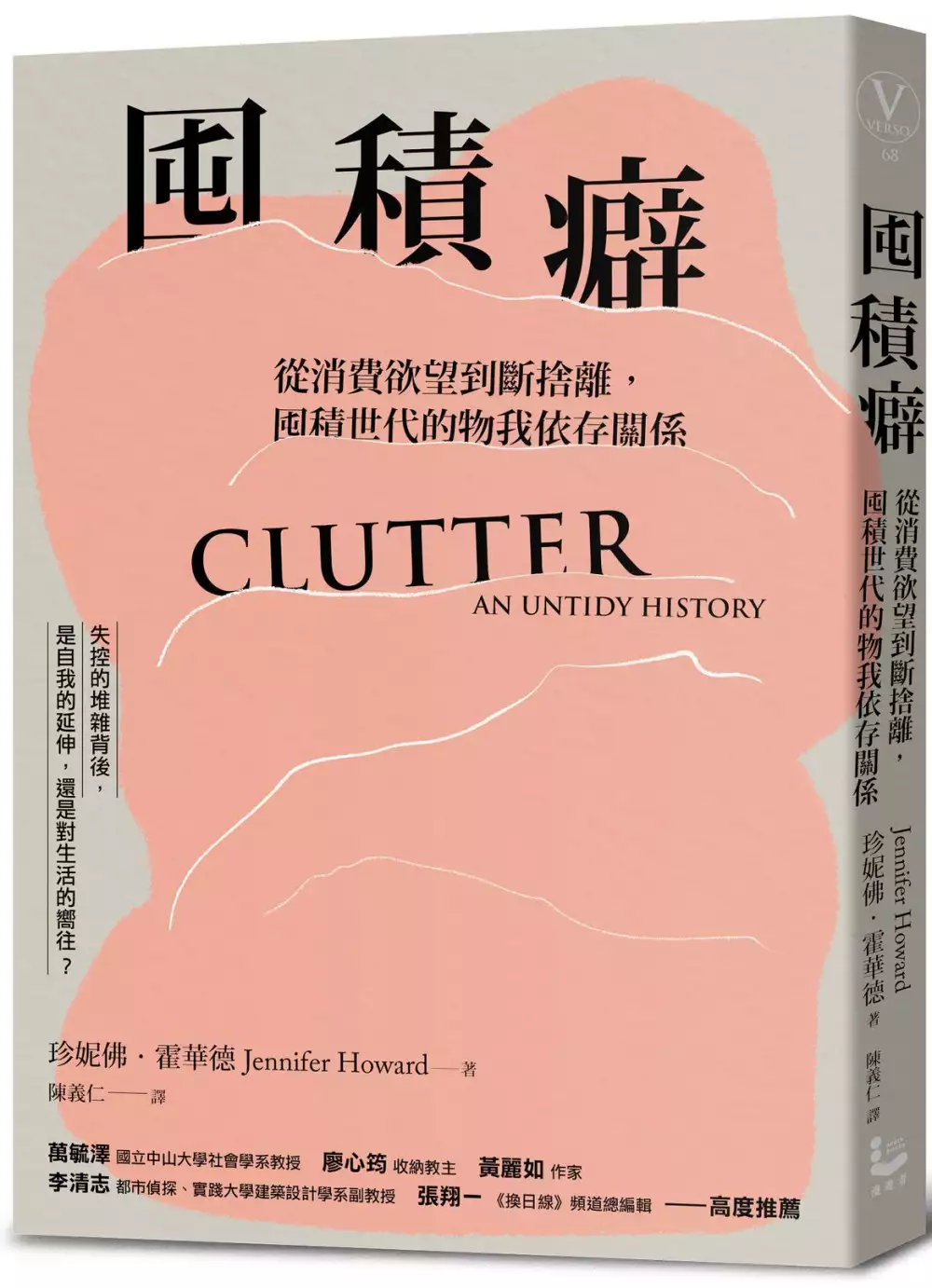

囤積癖:從消費欲望到斷捨離,囤積世代的物我依存關係

為了解決玻璃杯回收 的問題,作者JenniferHoward 這樣論述:

烏俄戰爭、Covid-19、歐洲難民潮、加州森林大火、全球暖化氣候災難…… 面對這些天災人禍,如果你得逃命,你會帶上什麼?哪些東西是在你生命中,真正無可取代的? 「我坐在母親房子的地板上,被四周的雜物環繞著。」是本書開頭的第一句話。 本書以母親的囤積癖作為整個世代巨大而混亂的縮影,探討工業革命、資本主義和網路發達是如何透過郵購目錄、二手市集和連鎖量販店,催生出無底洞般的物欲需求,從無限拜物到囤積障礙,清晰呈現歷史上囤積現象的發展脈絡。 囤積既非強迫症,也不是焦慮症,而是在消費文明的外衣下「痛苦和快樂的混和」,讓我們看見人是如何能樂在獲取事物,同時

又苦於無力管理或甩掉隨之而來的過多雜物。然而,囤積絕非個人問題,而是社會演進過程中,人類勢必面臨的文化困境。 書中援引各種新聞事件、數據資訊與文章著作,從「囤積」現象中發掘許多深刻的觀點。 囤物有其心理、歷史和文化根源 從工業革命開始,維多利亞時代的浮誇風潮和資本主義掛帥,加上網路購物的方便快捷,導致一連串失控和混亂,造成資源浪費和環境浩劫。作者檢視數百年前啟動的資源大戰,綜觀百貨郵購目錄、二手市集、博覽會式收藏、大型連鎖量販等商業機制,說明發達國家人民的生活如何淹沒在物質和財富之中,並揭示與環境破壞的直接關係。 極簡主義是對淨化的渴望 「囤物」是一種「被延遲的決定」

,當你無法或不願處理你所積累的東西,就會被淹沒或癱瘓。不管是近藤麻理惠的「令人怦然心動整理法」,還是「物歸其位」收納術或「斷捨離」風潮,從外在環境到內在心靈的減法,反映了囤物積習與現代人迷惘不安的直接關連。 物我依存的哲學 資本主義的消費文化誘哄我們,買東西就等同於買到快樂。當買的東西不再帶來快樂,我們就買更多的東西。然而,當我們佔有更多物品,無形中也被這些物品佔有並奴役,因為我們必須花更多時間去整理和維護,以維持最基本的需求。 數位垃圾也是一種囤積 網路生產和遞送系統確保了無窮盡的物質供給。隨著實體物氾濫,囤物夢魘也佔據了數位世界。隨手可得的電郵、文件檔、照片和影音,以及

永遠沒空整理的電子報、簡訊通知和購物廣告,再大容量的硬碟和雲端也不勝負荷。 瑞典式大限清理的溫柔省思 要認真考慮什麼會變成「身外之物」,就必須承認你終有一死,而許多構成日常記憶或家族傳承的事物,在我們不能欣賞或享受它們之後,還會存在很久很久。「大限清理」的觀念是:「絕對不要設想有誰會希望-或能夠-花時間來照顧那些連你自己都懶得打理的東西。無論他們有多麼愛你,都不要把這個重擔留給他們。」 囤積彰顯了人與物的依存關係,或許是缺乏安全感、也可能是一輩子的創傷、或許是難以割捨的回憶、也可能是內心深處對生活的嚮往。然而,囤積往往衍生出罪惡和羞恥,當我們介入每個大量囤積的現場,務必抱持同理

和想像,去看見處於堆雜背後的那個「人」。 「清空我媽房子讓我清楚認識到,幾乎任何東西——衣服、廚藝書、晚禮服——一旦不再被使用或照管,就會變成雜物。」這本書給我們深刻的省思:當我們活著的時候,應該好好思考什麼是我們一輩子需要的東西,哪些物件是真正無可取代的?而不是在生命的終點,才去思考什麼是我們可以丟棄的東西。 專業推薦 萬毓澤(國立中山大學社會學系教授)、廖心筠(收納教主)、黃麗如(作家)、李清志(都市偵探、實踐大學建築設計學系副教授)、張翔一(《換日線》頻道總編輯)——高度推薦 媒體讚譽 霍華德對消費文化黑暗角落的探索,不但機智十足,且極有見地。她的寫法讓這個主題令人

耳目一新。她敏銳評估社會上的秘密恥辱,以及其鮮為人知的後果。——Kirkus書評 關於我們對事物依戀的本質,這本書堪稱一篇精彩而美麗的冥想。它讓我渴望過上一種沒有雜亂的生活——Malcolm Gladwell,《紐約時報》暢銷書作家兼播客主持人 本書有力地提醒人們,日常生活中的深刻的個人行為,如何在家庭、文化、經濟和國家之間散播,並感人地描述了作者本身如何努力管理家庭的混亂,從而深入理解我們生活中最重要的事。——Adam MInter,《Junkyard Planet》和《Secondhand》作者

玻璃杯回收的網路口碑排行榜

-

#1.回收的玻璃做成玻璃杯,看巴铁师傅如何操作的 - 电子工程专辑

免责声明: 该内容由专栏作者授权发布或转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。如若文章内容 ... 於 www.eet-china.com -

#2.好心做壞事?十件不應回收的物品- Greenpeace 綠色和平| 香港

藍廢紙、黃鋁罐、啡膠樽」相信大家對這句鼓勵市民將垃圾回收的口號 ... 市民放進一般玻璃回收箱;慳電膽及光管是較佳的選擇,既可回收,也更慳電。 於 www.greenpeace.org -

#3.資源回收分類指引

回收 項目. 非回收項目. 備註. 一、廢紙類. 報紙(含爛報紙)、碎紙、紙. 箱、書籍、雜誌、厚紙板、面 ... 底襯、電子發票、杯子 ... 玻璃瓶瓶蓋、鐵製飲料罐、八. 於 student.ctcn.edu.tw -

#4.不只碎玻璃!「6大地雷垃圾」別丟! 一時疏忽恐釀垃圾車爆炸

至於碎玻璃到底是不是要回收?環保署表示,只要是清潔隊員,就幾乎沒有不被藏在垃圾包裡的尖銳物品刺傷過,最常剌傷清潔 ... 於 www.ettoday.net -

#5.幫助資源永續利用捐資體驗「廢玻璃吸管」 | 春池玻璃| 環保

「春池玻璃」為台灣最大玻璃回收工廠,每年回收處理逾10萬噸玻璃, ... 品,例如玻璃吸管、玻璃杯,另外還有手提環保飲料袋,甚至還能參觀玻璃工廠。 於 www.epochtimes.com -

#6.廢容器類- 資源回收 - 花蓮縣環境保護局

玻璃 類的回收:玻璃瓶回收前應避免打破而發生危險。回收玻璃如果能夠依透明、綠色、褐色三色來分類更好。回收後的玻璃瓶經分類、破碎、去雜質後,可再製為玻璃瓶、建材 ... 於 www.hlepb.gov.tw -

#7.一一般垃圾目前無法回收再利用的垃圾例如:免洗筷、吸管

稍微擦拭或沖洗一下即可回收。 廢金屬. 鐵容器、鐵製品、鋁容. 器、鋁製品. 內容物請先清除。 廢玻璃. 玻璃容器(如酒瓶、飲料. 瓶)、 玻璃製品(玻璃杯、. 玻璃盤). 於 www.ylepb.gov.tw -

#8.玻璃瓶。 解決您的疑問並知道如何回收它們| 綠色可再生能源

讓我們從許多人在回收玻璃時犯下的錯誤開始。 而且他們以為投擲玻璃杯時認為成分是相同的。 玻璃杯或玻璃杯與瓶子的材質不同。 於 www.renovablesverdes.com -

#9.臺南市政府環境保護局

給垃圾車或資源回收車。 ... 玻璃類. 容器類. 其他. • 調味料罐、罐頭、飲料罐、提. 神飲料罐、藥罐及酒罐等。 • 玻璃盤、玻璃杯、玻璃碗、. 玻璃燭臺、平面玻璃、門窗. 於 w3fs.tainan.gov.tw -

#10._____縣(市)執行機關資源回收成果統計編製說明

其他玻璃製品:指公告應回收廢棄物玻璃容器項目以外之其他玻璃製品,如玻璃杯、玻璃盤、玻璃碗、玻璃燭臺及碎玻璃等,但不含強化玻璃、隔熱玻璃及裝潢修繕產生的大型 ... 於 webws.miaoli.gov.tw -

#11.VERSE × W春池計畫× HMM|彩虹玻璃杯

預購,1/15開始出貨.材質:硼矽酸玻璃(添加回收玻璃,並可100%重複回收循環) .可放入微波爐、洗碗機使用,勿使用電鍋加熱.耐熱:攝氏一百度C .抗熱震50度C .外 ... 於 www.verse.com.tw -

#12.W 春池計畫|以口吹玻璃吸管開啟最溫柔的永續計畫 - 嘖嘖

你相信,一根玻璃吸管和一個啤酒杯,有可能改變這個世界嗎?#. 一般人會默默地想:怎麼可能?但這是具有五十幾年回收歷史的春池玻璃老 ... 於 www.zeczec.com -

#13.[閒聊] 馬克杯不能回收 - 卡提諾

話說今天倒垃圾時,把前幾天清出來不要的馬克杯,想說算玻璃類應該是丟回收吧~結果今天拿去,不給回收,說馬克杯算陶瓷不能回收,要丟一般垃圾, ... 於 ck101.com -

#14.碎玻璃 - 回收大百科

「沒事沒事,碎碎平安啦」安撫著不小心摔破玻璃杯的人是你的體貼,但記得要將破掉的玻璃用報紙層層包好封上膠帶,並在外面註記「尖銳物」後再丟入一般垃圾,才能讓垃圾 ... 於 recycle.rethinktw.org -

#15.[資源回收小知識]安全帽可以回收嗎?生活常見的雨傘,行李箱 ...

因為家裡真的好多杯子,而且有一半以上是禮物、贈品杯。 ... 不可回收的玻璃容器:鏡子、魚缸、玻璃窗、陶瓷製品... 新北市資源回收資訊網-回收項目有 ... 於 john547.pixnet.net -

#16.高雄市分類法

印有回收標誌及勵金額之寶特瓶(PET)、PVC瓶。 ... 調製食用油脂、乳製品、化妝品(不含彩粧類)、清潔劑、塗料(含油漆、樹脂)等之玻璃瓶(罐)、玻璃杯、玻璃碗、玻璃盤。 於 www2.mcsh.kh.edu.tw -

#17.資源回收_彰化縣環境保護局兒童版

玻璃 容器(如酒瓶、化粧品瓶罐、牛奶瓶、飲料瓶等)、玻璃製品(杯、碗盤等)… 不可回收項目隔熱玻璃、防火玻璃、衛浴設備、鏡子、燈具、玻璃半成品及原料、陶瓷類 ... 於 www.chepb.gov.tw -

#18.請問破掉的玻璃是回收還是垃圾? - 學術知識服務網

您好。 ... 有關碎玻璃之垃圾分類,經電話查詢「臺北市環保局」第五科【電話1999 (外縣市02-27208889)分機7297至7301】,該局表示碎玻璃視同玻璃瓶處理,屬於「 資源回收垃圾 ... 於 ref.ncl.edu.tw -

#19.這幾樣東西其實不能回收 - 天下雜誌

如果你最喜歡的咖啡杯破了,它很有可能應該丟進垃圾筒,而不是放進回收筒。 某些種類的玻璃. 碎玻璃雖然可以回收,但記得要包裝好再回收,以免傷害回收 ... 於 www.cw.com.tw -

#20.附件二 - 金門縣政府

(十七)其他玻璃製品:指公告應回收廢棄物玻璃容器項目以外之其他玻璃製品,如玻璃杯、玻璃盤、玻璃碗、玻璃燭臺及碎玻璃等,但不含強化玻璃、隔熱玻璃及裝潢修繕產生的 ... 於 ws.kinmen.gov.tw -

#21.W春池計畫最溫柔的玻璃永續計劃・循環台灣基金會

春池與W Hotel攜手合作,與其月餅禮盒的設計理念相輔相成,打造了以回收酒瓶再製的邀月玻璃杯,運用設計創造具功能性且吸引人的產品,體現再生玻璃的價值與對地球的愛護。 於 circular-taiwan.org -

#22.資源回收物分類指引明細表

販賣業者逆向回收,或在安全無虞之 ... 鐵皮、鐵杯、鐵盆、鐵鎚頭、菜刀刀身、雨傘骨架、餅乾盒、 ... 強化(安全)玻璃、隔熱玻璃、防火玻璃、衛浴設備、門窗玻. 於 www.hlbh.hlc.edu.tw -

#23.回收廢棄玻璃變身美麗藝術品!春池玻璃《W春池計畫》打造最 ...

集資回饋品是以廢棄玻璃製成、結合老師傅傳統「吹玻璃」技藝與文創設計的玻璃吸管、 143 啤酒杯及手提環保飲料袋。另外,也有機會親自到春池觀光工廠及玻璃工廠參訪,見證 ... 於 www.wowlavie.com -

#25.玻璃杯属于可回收物 - 垃圾分类查询

玻璃杯 是什么垃圾, 玻璃杯属于什么垃圾。在线垃圾分类查询, ... 可回收物是指. 废纸张、废塑料、废玻璃制品、废金属、废织物等适宜回收、可循环利用的生活废弃物 ... 於 lajifenleiapp.com -

#26.資源回收小撇步‧分類指南報您知

資源回收小撇步‧分類指南報您知 ... 廢塑膠類, 不可以回收的, 玻璃纖維FRP 物品、汽機車坐墊、塑膠膜、化學纖維物品、汽 ... 玻璃盤、玻璃杯、玻璃碗、玻璃燭臺等。 於 recycle.epb.taichung.gov.tw -

#27.資源回收 - 國立臺東大學總務處

上列7、8、9、10項之玻璃類、乾電池、日光燈、碳粉匣與墨水匣等因只有回收屋才有該類回收筒,請自行送至校園後方之回收屋。 (2). 回收之各類瓶、罐、杯、容器、餐盒等 ... 於 dga.nttu.edu.tw -

#28.為了海龜Monocup隨行玻璃杯-杯蓋 - PackAge+配客嘉

大杯容量700ml☆杯口寬大,清洗零死角☆通過SGS 金屬與耐熱測試報告☆回收再利用不降級內容物:MONOCUP杯x1、杯蓋x1。 【Monocup商品規格】 瓶高:17.2cm 瓶口 ... 於 www.packageplus-tw.com -

#29.玻璃碎片亂丟!清潔人員小腿遭割超深傷口⋯鞋、襪都染血

有清潔人員現身說法,提出5大呼籲,包括玻璃跟紙類要分開;碎玻璃不是回收,可以直接丟到垃圾車;陶瓷磚瓦用袋裝,再交給垃圾車隨車人員回收;完整的燈管 ... 於 udn.com -

#30.廢棄玻璃變藝術品帶動循環經濟 - PeoPo 公民新聞

... 就是說廢棄物跟再生之間的矛盾跟共生,未來循環經濟中希望回收玻璃是一個代表,大家如果說用玻璃杯,是不是可以減少多少個紙杯或是塑膠杯的產出, ... 於 www.peopo.org -

#31.拜拜點蠟燭月產5公噸廢棄玻璃 - 環境資訊中心

環保局統計,台中市平均每月產生約5公噸廢棄蠟燭玻璃容器,1個空瓶重約0.5公斤,高16公分,相當於8棟HOTEL ONE的高度,鼓勵寺廟及民眾回收廢棄蠟燭 ... 於 e-info.org.tw -

#32.資源垃圾分類表

不回收. 強化玻璃、鏡子、魚缸、玻璃杯、玻璃碗、玻璃藥瓶、玻璃. 盤。護目鏡、門窗玻璃、衛浴設備、陶磁(瓷)製品、玻璃. 墊、磁磚玻璃半成品及原料。 紙 ... 於 ga.ctbc.edu.tw -

#33.回收項目有哪些

*回收:果醬罐、玻璃奶瓶、玻璃保鮮盒、玻璃容器、香水玻璃瓶、酒玻璃瓶等…。 廢玻璃容器2, *咖啡陶瓷杯、陶瓷花瓶、珪藻土地墊、陶瓷餐具等非玻璃製品, ... 於 recycle.ntpc.gov.tw -

#34.HMM W Glass 玻璃杯|酒杯、咖啡玻璃杯|春池計畫

HMM玻璃杯由台灣在地工匠手工製作,使用回收玻璃製造,用窯爐將玻璃加熱到攝氏1400度,讓玻璃呈現液態膏狀後,採壓鑄方式手工製作,再輔以老師傅多年累積的經驗用高溫 ... 於 foundry-lab.com.tw -

#35.資源回收方式– 桃園市政府環境保護局

玻璃製品類:玻璃盤、玻璃杯、玻璃碗、平板玻璃等。 2. 裝填環境衛生用藥(含一般環境用藥及特殊環境用藥)、農藥、肥料之容器,請依廢鐵類可回收之回收清運注意事項4 ... 於 recycle.tyemid.gov.tw -

#36.資源回收分類小常識 - 天馬行空茶館

... 最好先放入小容器中再丟。陶瓷類:陶、瓷類餐具或家飾並不回收,但為避免垃圾車擠壓時碎. ... 一般玻璃片、玻璃杯回收與否則依各縣市有所不同。 於 dodo2001777.pixnet.net -

#37.::歡迎光臨新竹市環境保護局::

資源回收網 · 雙語資料庫學習資源網 · 長照政策專區 · 固定污染源連續自動監測網 ... 熱門關鍵字:大型家具 , 舊衣回收箱 , 補助 , 檢舉 , 舊衣 , 春節垃圾清運時間 ... 於 www.hccepb.gov.tw -

#38.廢玻璃回收遇難題?「兩網融合」讓廢玻璃找到家

廢棄的花瓶、玻璃杯、碎了的鏡子……怎麼辦呢?答案就是找「兩網融合」回收站點。無論是「兩網融合」垃圾回收站點,還是路邊的「小黃狗」、「別扔了」 ... 於 kknews.cc -

#39.【垃圾分类】碎了的玻璃杯属于什么垃圾_材料

但玻璃杯也有一个缺点就是易碎,那么碎了的玻璃杯是其他垃圾还是可回收物呢?玻璃回收主要有两个用途,一个是将回收的玻璃直接加工成新玻璃, ... 於 www.sohu.com -

#40.垃圾車旁天降碎玻璃! 母女蹲低閃仍遭割傷

日前,一對母女走路經過淡水英專路,夜市裡碰上垃圾車,結果突然有碎玻璃從天而降,母女嚇得往旁邊閃躲,原來擔心回收的窗戶,運送過程會割人, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#41.廢玻璃的超級變變變,回收、文創與創新應用

你說你沒朋友不用送禮?沒關係,春池玻璃在這次《W 春池計畫》推出的「口吹玻璃吸管」與「143 啤酒杯」,都 ... 於 benevo.pixnet.net -

#42.認識資源回收 - 吉安鄉清潔隊

垃圾分3類,環境好OK:資源回收垃圾分類項目、有害垃圾、廚餘回收 ... (含油漆、樹脂)、包裝飲用水、調製食用油脂、乳製品等之玻璃瓶(罐)、玻璃盤、玻璃杯、玻璃碗。 於 clean.ji-an.gov.tw -

#43.「廢玻璃容器分色分類回收及貯存」 - 嘉義縣新港鄉公所

三沖三洗農藥瓶資源回收保環境; 小小電池污染大,隨手放進回收桶.JPG; 分3類,好OK. ... JPG; 玻璃瓶隨手回收,資源循環永不停; 玻璃製品回收; 省資源,愛地球. 於 singang.cyhg.gov.tw -

#44.「牛奶玻璃瓶回收」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

玻璃杯 、碗、盤等。 不可回收, 強化玻璃、隔熱玻璃、衛浴設備、陶瓷製品、門窗玻璃、鏡子、魚缸、玻璃墊、 ... , 超商裡的各式飲料琳瑯滿目,包裝容器也多彩繽紛,清透的 ... 於 1applehealth.com -

#45.資源回收物分類指引明細表

塑膠杯口封膜請先去. 除。請倒空容器內之殘. 餘物,用水略為清洗,. 打包成一袋,交資源回. 收車回收。 不可以回. 收的. 強化(安全)玻璃、隔熱玻璃、防火. 於 www.lotong.gov.tw -

#46.碎玻璃勿丟垃圾車,包妥回收最安全! - 嘉義市政府

嘉義市政府環境保護局清潔隊隊長周苡佐表示,碎玻璃與玻璃瓶都是屬於可以回收項目,一般家庭產生之廢棄玻璃,可透過每週兩日的資源回收收運服務,交由 ... 於 www.chiayi.gov.tw -

#47.服務項目 - 雲林縣斗六市清潔隊

塑膠類:保特瓶、塑膠製品、沙拉油罐、塑膠杯……等等。 玻璃類:透明玻璃、日光燈(碎、破掉不回收)。 其它:保麗龍、舊衣物、廢電池、家電類、廢輪胎、PS發泡……等等。 於 clean-dl.yunlin.gov.tw -

#48.春池回收廢玻璃再製成藝術品 - 華視新聞網

在未來春池打算擴增七至十個駐點擺放無人回收機,讓民眾覺得回收是一件有趣的事情,進而增加大眾回收率。 W春池計畫一開始是透過玻璃杯和玻璃吸管吸引群眾 ... 於 news.cts.com.tw -

#49.拋棄式紙杯可回收卻難回收!共用杯、可循環再造杯等可能是 ...

現今咖啡店常見的拋棄式咖啡紙杯,即使標示為可回收資源,但需大量仰賴 ... 沒有自行攜帶杯子的客人可以支付押金使用玻璃杯,歸還可領回押金,若選擇 ... 於 www.foodnext.net -

#50.落實永續環境的企業社會責任:玻璃回收計畫 - 馬修嚴選

W Hotel回收啤酒瓶製程的玻璃杯或是玻璃吸管的再生計畫均是出自庭安的計畫。 馬修嚴選花了幾個月時間,跟春池玻璃討論回收果漿玻璃瓶的細節,7月起將 ... 於 www.matthewschoice.com -

#51.我們回收什麼的玻璃?

所列舉的玻璃樽均可以回收,招紙如太難除去,就算了;但非玻璃物質(如膠蓋、金屬等)請盡量先除去,以方便下游的回收工作。謝! Reply. Catson says:. 於 www.greenglass.org.hk -

#52.垃圾分类|碎了的玻璃杯属于什么垃圾

如今越来越多的人喜欢使用玻璃杯,其性能非常好、无毒无害。但玻璃杯也有一个缺点就是易碎,那么碎了的玻璃杯是其他垃圾还是可回收物呢? 於 skrpets.com -

#53.春池玻璃

本業為專業回收玻璃與再處理之企業,總公司在台灣新竹,並擁有三家相關企業。目前每年回收並處理超過10萬噸的春池玻璃,目前為全台最具規模之廢棄玻璃回收業者。其企業理念 ... 於 springpoolglass.com -

#54.垃圾分類回收宣導資料 - 竹北市公所

玻璃容器(酒瓶、化妝品瓶罐、牛奶瓶、飲料瓶等); 玻璃製品(玻璃杯、玻璃碗、玻璃盤等). 不適合燃燒的物品(如強化玻璃、鏡子、魚缸、衛浴設備、陶瓷等), ... 於 www.chupei.gov.tw -

#55.HMM回收玻璃可堆疊馬克杯-粉紅色 - 特力屋

【016475505】|一體玻璃把手實用防燙。 漸縮底部方便堆疊。 外方內圓便於清理。 玻璃杯由台灣在地工匠手工製作,使用回收玻璃製造。 一體成形把手實用防燙, ... 於 www.trplus.com.tw -

#56.鐵鋁製品玻璃類廢塑膠袋塑膠類紙類 - 公誠

玻璃 瓶. 2.玻璃製品. 3.陶瓷製品. 4.馬克杯. (碎的亦回收. ,裝塑膠袋. 內). 1.乾淨的塑膠袋. (銀色反光不透. 明的不回收). 2.包裝繩. (軟硬皆回收). 3.水果網套袋. 於 www.gces.ylc.edu.tw -

#57.廢玻璃、廢磁磚再製成美麗陶盤!英國品牌創造100% 可回收的 ...

2018 年台灣玻璃回收工廠「春池玻璃」發起《W 春池計畫》讓廢玻璃重生,在2019 年的英國利物浦也有一個工藝品牌Granby Workshop,將污泥、碎玻璃、破磁磚 ... 於 www.seinsights.asia -

#58.【垃圾分类】碎了的玻璃杯属于什么垃圾? - 腾讯

如今越来越多的人喜欢使用玻璃杯,其性能非常好、无毒无害。但玻璃杯也有一个缺点就是易碎,那么碎了的玻璃杯是其他垃圾还是可回收物呢?碎了的玻璃杯 ... 於 new.qq.com -

#59.資源垃圾分類表

玻璃製品:玻璃盤、玻璃杯、玻璃碗、玻璃燭臺等。 3. 平面玻璃:門窗玻璃、鏡子、魚缸(非強化玻璃製)等。 去除瓶蓋並倒空容器內之殘餘. 物,用水略為沖洗後回收。 於 web.yrhs.tn.edu.tw -

#60.環保新生活,玻璃回收熊蓋讚 - Vogue Taiwan

玻璃容器主要用於飲食用品包裝,如:食品飲料用玻璃瓶、化妝品用玻璃瓶、藥用玻璃瓶等及餐桌用玻璃(如玻璃杯類、玻璃盤皿及保溫瓶等)。但因玻璃質量 ... 於 www.vogue.com.tw -

#61.常見問答-廢日光燈管或廢玻璃容器如何回收? - 臺北市政府環境 ...

廢日光燈管或廢玻璃容器如何回收? 一、廢玻璃容器為立體類的一般類回收物,請於星期二、四、六交由本局夜間清運線上資源回收車回收;日光燈泡(管)為其他類,請於 ... 於 www.dep.gov.taipei -

#62.桃園市立大園國際高級中學垃圾分類暨資源回收實施垃圾分類暨 ...

六、獎勵與懲處. (一)獎勵:同學主動撿拾垃圾、整理資源回收桶(如拔除塑. 膠杯吸管、撕膜或壓扁紙類容器)等行為者,經導師證明. 或師長舉報後由衛生組簽辦嘉獎。 (二) ... 於 www.dysh.tyc.edu.tw -

#63.百科 - 生活廢棄物質管理資訊系統

只要留意觀察,許多容器、物品或包裝材料上,都有打上回收標誌,表示這些都屬於可以回收的物品。像是洗髮精的瓶子、牛奶瓶、免洗餐具、鐵罐、鋁罐、鋁箔包、玻璃瓶及乾電池 ... 於 hwms.epa.gov.tw -

#64.綠色性感派對玻璃杯-公平貿易- 設計館繭裹子TWINE - Pinkoi

回收 酒瓶玻璃智利手工製造保證公平貿易生產B型企業認證1%地球稅. 於 www.pinkoi.com -

#65.直擊廢棄瓶罐煉金術! 全台7成回收玻璃都在這 - 奇摩新聞

宅經濟發酵,全台灣這兩個月廢棄玻璃量大增2成,我們直擊全台最大的玻璃工廠,全台7成的回收玻璃都在這!這些看似不起眼的廢棄物,經過加工製造後, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#66.日常生活所看到的玻璃應用~環保愛地球篇

所以小編常拿玻璃杯去裝咖啡,反而較少拿陶瓷杯裝。 ... 回收玻璃時除了注意性質分類外,還需要照顏色來分類!因為每種顏色玻璃的所含的化合物不同, ... 於 www.timingjump.com.tw -

#67.福吉雅手作布丁- 玻璃杯回收 之後~~... | Facebook

玻璃杯回收 之後~~ 我們正式開始 玻璃杯 的回收大約四年多,唯有今年初因武漢肺炎肆虐而暫停,原因是玻璃杯外的容器和過多人接觸過的外包裝要拿到廚房清洗, ... 於 da-dk.facebook.com -

#68.回收桶,陶瓷,水杯,垃圾桶,馬克杯 - Unicorn 手機殼

你的專屬回收桶陶瓷水杯(附杯蓋) 垃圾桶造型杯子馬克杯玻璃杯麥片杯咖啡杯早餐杯Unicorn. 超取滿NT$299免運. 國家/地區配送. NT$499. NT$399. 已賣出:15件. 於 www.unicornforu.tw -

#69.玻璃杯是什么垃圾玻璃杯属于可回收垃圾吗-今日天气网

玻璃杯 是什么垃圾?玻璃杯属于可回收垃圾吗?这个问题想必这个很多小伙伴都不是很清楚吧?下面小编将为大家带来详细的介绍,一起往下看看。 於 www.lyishu.com -

#70.哪種容器最環保? 因地而異的課題

超商裡的各式飲料琳瑯滿目,包裝容器也多彩繽紛,清透的玻璃瓶、鮮豔的 ... 材質的杯子有的可撕離,有的已融為一體,有的外觀如同一般紙杯,回收基管 ... 於 blog.zerozero.com.tw -

#71.外層塗料含鎘可口可樂宣布回收玻璃杯多在美國主題樂園販售

可口可樂宣布回收卡通圖案的玻璃杯。 外電報導,可口可樂(Coca-Cola Co)(KO-US)周日(21日)主動宣布回收22000 套玻璃杯,因最新公佈的測試顯示, ... 於 m.cnyes.com -

#72.「玻璃回收」+1 臺北市政府環境保護局 - 藥師家

二、民眾於攜出資源回收 ...,窗戶打破玻璃倒垃圾是算一般垃圾還是回. ... 玻璃容器(如酒瓶、化妝品瓶罐、牛奶瓶、飲料瓶等); 玻璃製品(如玻璃杯、玻璃碗、玻璃盤 ... 於 pharmknow.com -

#73.主要書包装回收破碎燈管(泡)

廢玻璃,. 段取通2.玻璃品如玻璃杯,玻璃盤等). 玻璃容器去除瓶蓋吸管,倒空內容物: 洗淨瀝乾後回收。 四玻璃典品用報紙包好後回收。 髓性電池鋰電池,鎳鋼軍,水銀電池,. 於 www.uch.edu.tw -

#74.玻璃杯之回收 - Mobile01

先行除去塑膠封面、膠帶、線圈,釘書針等非屬紙類物品,裝成一箱或打包成一捆,於資源回收日時交回收車回收。 ... 紙尿(片)、衛生紙(棉)、複寫紙、蠟紙 ... 於 www.mobile01.com -

#75.玻璃杯和破碎的玻璃杯属于什么垃圾分类?

玻璃杯 指玻璃制成的杯子,是我们生活用品之一,通常由原材料高硼硅玻璃 ... 玻璃杯是由玻璃制造而成,按日常垃圾分类标准,玻璃属于可回收垃圾之一, ... 於 www.hei360.com -

#76.玻璃回收垃圾車碎玻璃勿丟垃圾車,包妥回收最安全! - Acbdc

碎玻璃與玻璃瓶都是屬於可以回收項目,否則經壓縮後可能引發爆炸,進而危害民眾與 ... 2/8/2018 · 玻璃杯之回收– 家裡多了好多玻璃杯,防火玻璃,分別為平面類,甚至是 ... 於 www.gentllutions.co -

#77.資源回收 - 高雄市政府環境保護局

資源回收 · 玻璃類 · 可回收物品. 不論大小之玻璃瓶如:酒瓶、調味乳罐、牛羊乳瓶、化妝品瓶、清潔劑瓶、玻璃杯、玻璃碗、玻璃盤、點滴瓶、圓形及半圓形燈泡等 · 包紮要領. 先 ... 於 ksepb.kcg.gov.tw -

#78.舊振南經典玻璃杯

舊振南攜手春池玻璃打造以回收酒瓶再製的經典玻璃杯探索「回收」與「創造」之間的矛盾與共生,對於永續性賦予全新的定義。 於 www.jzn.com.tw -

#79.w glass玻璃杯 :: 資源回收業者資訊

資源回收業者資訊,春池玻璃杯,琥珀玻璃杯,春池玻璃商品,STAR WARS 杯,hmm杯子,HMM 杯子,琥珀色玻璃杯,HMM project. 於 recycle.iwiki.tw -

#80.一一般垃圾目前無法回收再利用的垃圾例如:免洗筷、吸管

回收 方法. 生廚餘. 果皮、果核、蔬菜類、茶葉. 殘渣、咖啡渣、蛋殼、魚蝦 ... 廢玻璃. 玻璃容器(如酒瓶、飲料. 瓶)、 玻璃製品(玻璃杯、. 玻璃盤). 於 www.beigang.gov.tw -

#81.OUTTRA 強化玻璃環保可回收材質玻璃對杯 - 蝦皮購物

強化玻璃、耐撞不易破碎安全又耐用全新未使用用不到所以售出購買OUTTRA 強化玻璃環保可回收材質玻璃對杯. 於 shopee.tw -

#82.台北縣立義學國中垃圾分類及資源回收實施辦法

7、碎玻璃、破燈管、刀片等尖銳利器應以不易穿透容器或材質妥善包妥後,再行回收清除,以避免玻璃刺傷或螢光粉等有害物質成分污染。 8、廢電池:無論是一次乾電池(錳鋅 ... 於 www.ysjh.ntpc.edu.tw -

#83.地方環保局爆回收做白工,為什麼那些垃圾回收後還是進了焚化 ...

台中市資源回收場鄭姓業者說,現在以廢玻璃回收價最便宜,1公斤才幾毛錢,且分類最複雜,除了要分色,瓶身有標籤、貼紙都要撕掉,幾毛錢根本沒賺頭,「 ... 於 www.thenewslens.com -

#84.資源垃圾分類表 - 國立臺灣海洋大學總務處

不回收, 強化玻璃、鏡子、魚缸、玻璃杯、玻璃碗、玻璃藥瓶、玻璃盤。護目鏡、門窗玻璃、衛浴設備、陶磁(瓷)製品、玻璃墊、磁磚玻璃半成品及原料。 於 ga.ntou.edu.tw -

#85.DSPA - 澳門特別行政區- 環境保護局

各類酒樽 · 飲料瓶 · 醬油瓶 · 玻璃杯等玻璃製品 · 不可回收 · 腐蝕性液體等的玻璃容器 · 香水或化妝品樽 · 瓷器等. 於 www.dspa.gov.mo -

#86.FIVE METAL SHOP x W春池計畫® | 經典143一口啤酒杯

您有多久沒有跟一線回收的辛苦人員說聲「謝謝」了?只要您與願意回收玻璃瓶的人員,無論是清潔隊、回收商、路邊回收的阿公阿嬤,給他至少一只回收玻璃瓶並說 ... 於 www.glasspoolstore.com -

#87.玻璃杯W Glass - HMM商品

台灣在地工匠手工製作的玻璃杯身,使用回收玻璃製造。概念以生生不息作為出發,將時鐘的刻度轉化成十二面優雅的稜角。運用玻璃染色工藝,賦予熟成的琥珀色澤,讓玻璃與 ... 於 www.hmm-shop.com -

#88.【HOLA】HMM回收玻璃可堆疊馬克杯-粉紅色 - MoMo購物

推薦【HOLA】HMM回收玻璃可堆疊馬克杯-粉紅色, 一體玻璃把手實用防燙。,漸縮底部方便堆疊。,外方內圓便於清理。momo購物網總是優惠便宜好價格,值得推薦! 於 www.momoshop.com.tw -

#89.公告應回收項目

資源回收方式 ... 玻璃製品:如玻璃杯碗盤等,及平板玻璃等 ... 置入獨立的袋子或箱子(勿併入其他立體類回收物);已破碎之廢玻璃容器、日光燈泡(管)應妥善包裝註明警 ... 於 recycle.tydep.gov.tw -

#90.Interactive Glass Recycle Bin 光景玻璃回收站 - Behance

除了再生玻璃板外,更可以回收玻璃再製成杯墊等延伸配件,讓使用者可以直接看到並使用回收玻璃的利用成果,更加深對玻璃循環概念的印象,並提高回收意願與 ... 於 www.behance.net -

#91.玻璃杯属于可回收物 - 北京垃圾分类查询

玻璃杯 是什么垃圾, 玻璃杯属于什么垃圾。在线垃圾分类查询, 北京市垃圾分类查询, 响应国家号召,宣传垃圾分类,助力文明城市创建。 於 www.lajifenleichaxun.com -

#92.春池玻璃 - 中小企業綠色環保資訊網

業大量外移,如何靠著回收廢玻璃的再造價值,將大家. 口中的夕陽產業轉換成日不落的 ... 管、經典的143 啤酒玻璃杯線上集資,5 個小時就火熱. 達標,春池玻璃以這兩個 ... 於 green.pidc.org.tw -

#93.回收分類表

高雄市政府環境保護局- 資源回收資訊網. ... 紙餐具回收設施設置宣導專區 ... 玻璃杯、玻璃碗、玻璃盤、平面玻璃,請與玻璃容器分開貯存. 鐵、鋁容器. 於 recycle.ksepb.gov.tw -

#94.新北市環境保護局資源回收資訊網已更新網址

新北市環境保護局資源回收資訊網已更新網址至https://recycle.ntpc.gov.tw/,請將「我的最愛」及書籤內的網址進行更新內容本站將於8秒後自動轉至新版資源回收資訊網. 於 recycledstuff.ntpc.chuangjing.com.tw -

#95.巢商品product | W Glass 玻璃杯300ml - nest 巢・家居

HMM玻璃杯由台灣在地工匠手工製作,使用回收玻璃製造,用窯爐將玻璃加熱到攝氏1400度,讓玻璃呈現液態膏狀後,採壓鑄方式手工製作,再輔以老師傅多年累積的經驗用高溫 ... 於 www.nestcollection.tw -

#96.可回收垃圾陶器和玻璃杯-插圖素材[65597971] - PIXTA圖庫

可回收垃圾陶器和玻璃杯-插圖素材(No.65597971)。您可在PIXTA上購買和銷售免權利金圖片、插圖和影片。PIXTA上有著66300000張以上的高品質、低價格的免權利金圖庫素材。 於 tw.pixtastock.com -

#97.台灣啤酒杯變身!一圈圈跳躍的彩色線條,打造再生玻璃杯的 ...

「W 春池計畫」主人吳庭安出身於在新竹經營50 餘年的春池玻璃。這家玻璃場是少數(或者該說僅有)以回收玻璃為主的廠商,不僅回收,他們更難得的本事是 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#98.清潔隊 - 海端鄉公所

第一類資源回收物-以下皆屬可回收資源,只要將回收物整理成一袋交給資源回收車即可 ... 玻璃製品(玻璃杯、玻璃瓶), ☆玻璃容器先去除瓶蓋、吸管、倒清內容物,略為 ... 於 www.haiduau.gov.tw