幾番掙扎進進退退前路一直面對的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列特價商品、必買資訊和推薦清單

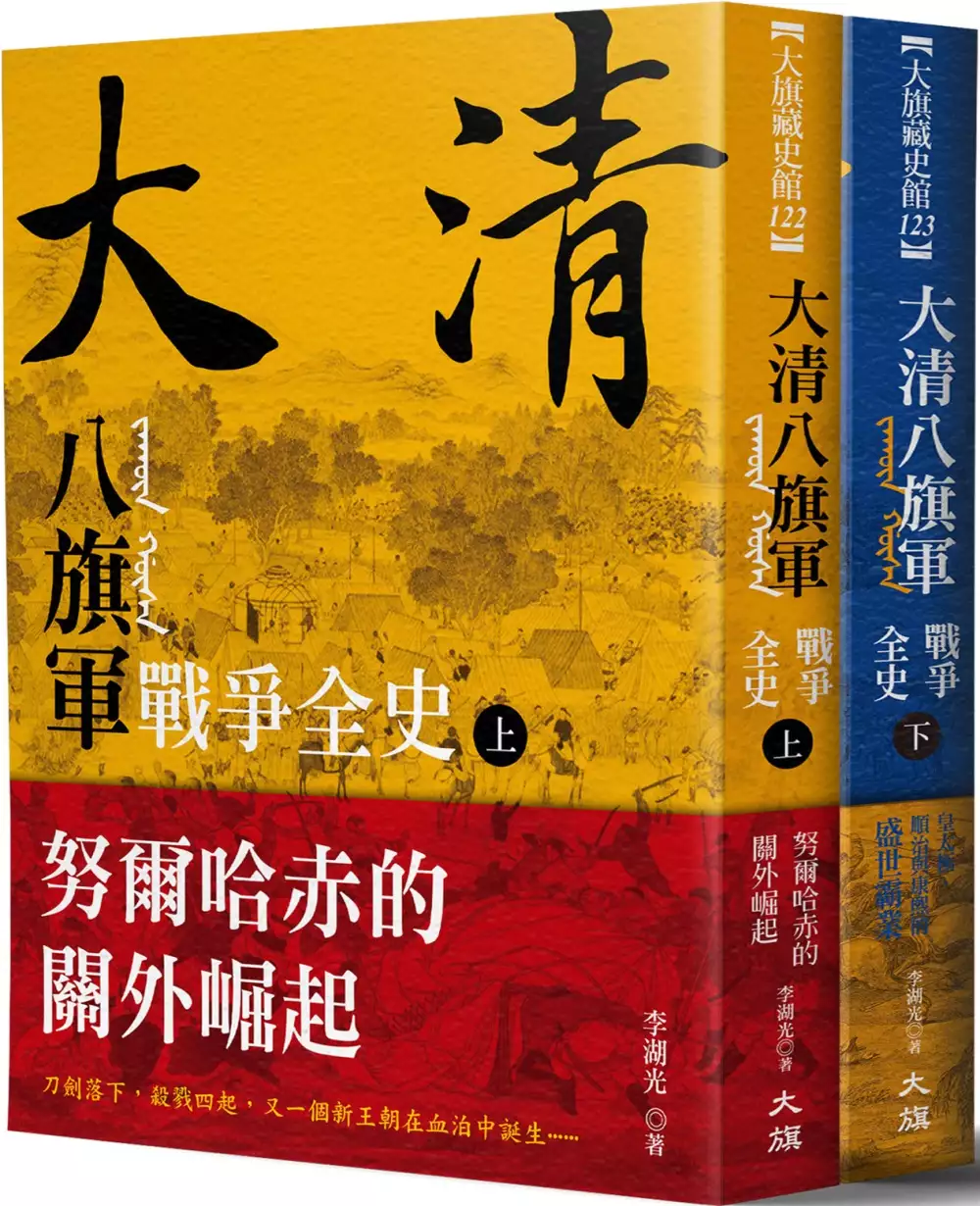

幾番掙扎進進退退前路一直面對的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李湖光寫的 大清 八旗軍戰爭全史(全二冊) 和楊渡的 未燒書都 可以從中找到所需的評價。

另外網站奧地利交換學校:茵斯堡大學(University of Innsbruck) 交換時間 ...也說明:動積極,進退皆然,這點並不難發現。 ... 大多數的人認為奧地利的治安是歐洲的前幾名,文 ... 也由於雙人房安排在邊間的關係,空間極大,更有個室外的小陽台面對機.

這兩本書分別來自大旗出版社 和聯經出版公司所出版 。

國立臺北藝術大學 美術學系美術創作研究所 張正仁所指導 郭維國的 暴喜四十:自畫像中自我形象之探討 (2003),提出幾番掙扎進進退退前路一直面對關鍵因素是什麼,來自於暴喜圖、自畫像、自我形象、潛意識、記憶、角色扮演、裝扮。

最後網站幾分掙扎進進退退前路一再面對是什麼粵語歌?什麼時候發行的?則補充:歌曲中帶有「幾分掙扎進進退退前路一再面對」的歌曲名字叫做《今天》,這首歌的原唱是劉德華,後被小賢(廣東河陽組合)翻唱,這首歌還是比較火的歌曲, ...

大清 八旗軍戰爭全史(全二冊)

為了解決幾番掙扎進進退退前路一直面對 的問題,作者李湖光 這樣論述:

談到大清,不可不知道的戰爭史 最後王朝的起源,是後金與明朝的無數殺戮 以純軍事的角度,談大清前身的功臣──努爾哈赤與八旗軍 每個王朝都是因無數人的頭顱與熱血得以建立, 談到大清的前身,一定要知道「努爾哈赤」與「八旗軍」。 本書以純軍事的角度, 描寫努爾哈赤從團結女真各部族、組織八旗軍到建立後金, 而這一切的一切,除了自身的雄心壯志外,要從他與明朝的糾葛說起… 明朝之過,罄竹難書 洋洋灑灑的七大恨,道出他對明朝的不滿, 但他與明朝的恩恩怨怨,又何止七大恨… 八旗與我,生死與共 八旗軍在努爾哈赤與其後代的帶領下, 成了中國歷史上最

著名戰隊之一, 它的誕生經過,就從努爾哈赤開始… 女真得興,後金得建 原本分裂的女真各部族, 在努爾哈赤的努力與併吞下,開始團結, 這個部族的興盛與後金的建立,皆由無數戰爭與鮮血積累而來… 大明滅亡已是不可抹滅的事實, 後金從建立到國號改為大清,延續著帝王拓展版圖的野心, 面對來勢洶洶的威脅與追殺,苟延殘喘的南明又該何去何從? 一切…仍在繼續… 後來的他們,怎麼樣了? 大明是如何徹底滅亡?大清又是如何站穩腳跟? 以軍事角度,續談清朝根基穩固前的君臣──歷代帝王與八旗軍 大明一日未除,則心不能安, 反清復明聲浪一日未止,則夜不能寐。

八旗軍在歷代帝王的帶領下,持續發揮著重大的影響力, 在勝敗之間,誓死完成大業。 大明與大清的故事,就從這裡繼續…… 明與清,其後如何?角力不止 大明滅亡後成立的南明政權,遙想著北伐卻又內鬨不斷。 反觀承襲後金的大清,有穩固的軍政體系及豐厚的經濟資源。 而兩方後續的角力與爭鬥,就從這裡細細道來…… 大業何時成?血淚無盡 「反清復明」的聲音從未消失,明朝在一次次戰敗中也出了不少名門將士, 在收復失地與領土被奪間一進一退,雙方展開了長期的拉鋸戰。 但這無盡的殺戮,什麼時候才是個頭? 誰得天下?昭然若揭 永曆帝被吳三桂處絞後,正式宣告南明已

無力回天。 而大清這個滿漢並存的新王朝逐漸步入正軌,坐穩了中原主人的大位。 戰爭無數後,大清的盛事霸業總算得以告成, 未完的故事,就在此畫上休止符……

暴喜四十:自畫像中自我形象之探討

為了解決幾番掙扎進進退退前路一直面對 的問題,作者郭維國 這樣論述:

提要 本篇論述將以一九九八年至二○○二年,這段期間我以「自畫像」的表現形式,創作一系列以「自我形象」為內容主體的作品《暴喜圖》為主要論述範圍。中文的「暴」與「報」同音異義,「暴」有強烈、激動的意思,「報」是宣告、發現的意思。「喜」則是希望、愉悅的意思,「圖」則有圖像、圖說、意圖的意思;而閩南語中「暴喜」的字音有賺到了、爽到了的意思,因此「暴喜」與「報喜」雖然是同音,但在中文與閩南語兩者間對辭意的解釋,意義上卻是曖昧、跳躍、籠統的。因此「暴喜圖」與作品的內容並沒有必然的關係,只是對自己在年近四十時,勇於揭發自我意識的真實面貌。用自我批判、反省的態度,來發現自己始終忽略的創作

潛力,而自我突破、醒覺的一種激動與喜悅的意涵。 在本文中我將以回顧、反思、剖析的態度,深入探索自我意識的形塑過程,以及以往作品的表現意圖,對這系列作品創作動機與目的的影響,並在每個章節所論述的議題裡,舉出本系列作品、以前的作品或其他藝術家的作品來驗證,說明引用它們的原因與本論述的關係。基本上,我把「暴喜四十-自畫像中自我形象之探討」結構分為幾部份來分別論述。 第一章先就前言、研究動機、研究目的、研究範圍略加說明。第二章詮釋畫中情境與圖像的選取,是源至於潛意識及記憶間的曖昧關係。以及和父母親之間的互動經驗,如何影響我幽柔與哀愁的人格特質,進而在畫面氣氛中表

現出來。最後,陳述畫中自我裸露的形象,是一種「自我意識」的自信表現,並非是對自己的容貌與身體的「自戀」表現。第三章所論述的,著重於說明繪製作品之前的創作理念思考,談論作品的創作意念如何從發想、醞釀、想像到形成草圖的過程,並說明我的自畫像與傳統自畫像的異同。另外,也談及我對自我形象在自畫像中的概念。最後,說明如何將照片中自我形象轉換到畫面當中的理由與觀念。第四章則有順序地詳細解說,作品進入繪製階段時,如何按部就班地建構作品的每個元素。其中作品的建構元素又分為五個小節:情境與空間的營造、眼神與表情的意圖、姿態也是一種裝扮、角色扮演與物件、戲劇性的色彩與光線等。同時我也舉出《暴喜圖》作品來說明它們與

自我形象的關係。第五章為本論述的最後一章,把近五年所創作的本系列作品做一個總合性的省思,提出現階段創作的心得與觀點,並略述往後創作發展的可能方向與轉變。

未燒書

為了解決幾番掙扎進進退退前路一直面對 的問題,作者楊渡 這樣論述:

「每個人的心中 都有一本無法放下的 未燒書」 三十年前,一個台灣記者,一個見證者,站在六四現場; 三十年後,詩人楊渡,一夜一夜,重回到天安門廣場, 徘徊思索,尋找字句,試圖重現時代的餘燼…… 歷史需要時間。唯有歲月,能沉浸出歷史的醇酒。唯有歲月,能提煉出人性的深度。愈是寫到最後,我愈是明白,我所有的記錄,不是為了表白事件的真相,不是為了記錄當時的社會面貌,而是探討更深層的人性;探尋更幽微而脆弱的人心。北京是我的絕望,卻也是我的救贖。──楊渡 三十年來,楊渡從一個記者,流浪採訪了大半個中國,再回到報館成為主筆,留下了一本世紀末的追尋之書;也曾在海外,探訪流亡的作家、

記者、知識分子,更多是在大陸結識了各地經歷過那一場劫難的朋友。 然而未曾遺忘的是,終有一天,回來好好寫,寫下這一段記憶。1999年,十年之際,楊渡寫了這故事的開頭,終究寫不下去。2009年秋,重走過北京街道:前門大街、同仁醫院、天壇醫院……,二十年,所有一切都改變了。高樓大廈,市招遍掛,廣告街景,美妝藥鋪,街貌完全不是當年模樣。天壇醫院已建了新的樓群,小街被新的樓景取代。「二十年後,你在哪裡?」楊渡在天壇街頭自問。 2019年6月4日,楊渡為報社專欄寫了一則簡短的場景:描述三十年前撤退的那個早晨,在槍口的包圍下,搖著白布的學生逐一去檢視破爛的帳篷,找出最後的學生,哭著唱國際歌,相扶

相持離開廣場。直到那時,他才真正明白自己的角色:一個台灣記者,一個見證者,站在那個現場,站在大歷史的長河中,是的,不屬於任何一邊,只是一個局外人,不需要有人情的包袱,更沒有政治的背負。只是做一個安靜的記憶者。 而親歷過那世界注目的青春,滋養了良善人心的結合。記者遇上醫師,廣場上的共同經歷,成了他們愛的暗號和密語。楊渡為這歷史長流裡燃起的決絕戀情下了注腳: 我們再次緊緊相擁,有如走過了千山萬水,走過烽火連天,才終於相遇;有如在這個亂世裡,人生只能有這一次的相遇。彷彿此生,只要愛這一次,什麼都不管,死了就死了吧。那是近於一起赴死的愛戀。

幾番掙扎進進退退前路一直面對的網路口碑排行榜

-

#1.臺北市萬華社區大學- 社大精神與理念

龍山國中校區地圖位置與乘車資訊. 萬華國中校區地圖位置與乘車資訊. 聯絡電話:(02)2306-4267 地址:臺北市萬華區南寧路46號電子信箱:[email protected]. 於 www.whcc.org.tw -

#2.幼兒園新生入學準備,12本好書幫寶貝做好心理準備 - 親子天下

因此當孩子要邁步向前進時,如果能幫助孩子先了解上學生活的輪廓,為孩子準備「接受即將發生的事物」心理,相信會縮短進進退退的適應時間。 於 www.parenting.com.tw -

#3.奧地利交換學校:茵斯堡大學(University of Innsbruck) 交換時間 ...

動積極,進退皆然,這點並不難發現。 ... 大多數的人認為奧地利的治安是歐洲的前幾名,文 ... 也由於雙人房安排在邊間的關係,空間極大,更有個室外的小陽台面對機. 於 www.studyabroad.moe.gov.tw -

#4.幾分掙扎進進退退前路一再面對是什麼粵語歌?什麼時候發行的?

歌曲中帶有「幾分掙扎進進退退前路一再面對」的歌曲名字叫做《今天》,這首歌的原唱是劉德華,後被小賢(廣東河陽組合)翻唱,這首歌還是比較火的歌曲, ... 於 www.it145.com -

#5.挑選並製作投影片

獻, 雖前路滿挑戰無懼怕記主曾向我呼召從今無復閒懶珍惜光陰莫耽延生命願盡燃無 ... 去面對我不斷逃離不斷躲藏卻也擺脱不了這夢饜悲傷苦痛交錯要到何時才能终结一直到 ... 於 www.elimjob.com.tw -

#6.目錄 - 東華三院伍若瑜夫人紀念中學

「人生一世,草生一春」,面對人生苦短,有人高呼「及. 時行樂」,有人認為要「奮鬥不息」。 ... 幾番查問. 下,才得知王老師已轉到另一間學校任教,我的心瞬間. 於 twghwyyms.edu.hk -

#7.主线- 烟雨江湖WIKI_BWIKI

走的时候原路返回,千万别走大门,不然新手教做人): 南阳渡(27,12):对话裘啸天: 南阳渡-张府(20,24):张玄清,打听【书房】,选择【请求进入】: 南阳渡-张府(19 ... 於 wiki.biligame.com -

#8.點滴集序言 - 五旬節中學

處理突如其來的外來衝擊,另一方面面對驚濤駭浪的中年關口。 ... 可每天早到的薄老師卻一直沒有來。 ... 翻開紀念冊,前幾頁是畢業照和我們平時在校園的生活照。 於 ps.school.net.hk -

#9.全国优秀流行歌曲创作大赛歌词11138-11954号 - 搜狐音乐

笑对时光鲜明可爱每天把欢乐剪裁面对荒漠不言败能叫枯藤不苍白魅力青春真情怀大胆向往朝前迈让世界充满炫彩让日月变成豪迈 於 music.yule.sohu.com -

#10.國立臺北科技大學EMBA第三期期刊

台北科大管理學院EMBA即將邁入第八個年頭,追求卓越一直是全 ... 面對英雄. 人物,人力資源單位可以做的事情很. 多,例如: ... 班服的Seven還一直耽心過程幾番變. 於 emba.ntut.edu.tw -

#11.永遠的家園 - Google 圖書結果

最初,面对元军的疯狂进攻,宋军还有能力发动一些短促突击,夺回被攻占的阵地。后来随着伤亡加大,武器箭弩损耗,在元军步步进逼之下被迫退至海中。庄敬德眼看着自己带去的 ... 於 books.google.com.tw -

#12.几番挣扎进进退退前路一再面对愿交出这心不会给你负累#粤语版

几番挣扎进进退退前路 一再 面对 愿交出这心不会给你负累#粤语版,于2023年2月25日上线。西瓜视频为您提供高清视频,画面清晰、播放流畅,看丰富、高质量 ... 於 m.ixigua.com -

#13.【小說】降河青葦03/25 更新至第一節(8) @明日方舟哈啦板

面對 已然空蕩、卻又充滿危險的世界,決心向未來邁步的卓婭要做的第一步竟然 ... 但這時前路猛地一震,將杜威拋飛到半空,墜落時,額頭碰地磕在地上。 於 forum.gamer.com.tw -

#14.几番挣扎进进退退,前路一再面对 - YouTube

Follow Our Facebook Nowhttps://www.facebook.com/miayuson22 Shopee Malaysia https://invol.co/cl6i5w0 LazadaMalaysia ... 於 www.youtube.com -

#15.百首籤詩解說 - 道教總廟三清宮三清道祖道教經典

仙階得路也。指日丹成。沖舉當在指顧間。引領向天。身在雲霄之上矣。方士占之。上上大吉 ... 於 www.sanching.org.tw -

#16.遊戲‧狂歡‧掙扎: 晚清擬舊小說研究 - CORE

本章旨在說明晚清的政治、出版市場、文. 化氛圍及文學傳統,這些因素如何提供泥土和養分,使「擬舊小說」大為流行。 而作家在這樣的環境之下,又引發何種創作動機,對「舊 ... 於 core.ac.uk -

#17.電子物理系48

學術方面當年交大定的目標為半導體、電子電機等較專業的教學,. 系所組成簡單差異不大,教學研究環境融合在一起。當時台灣於經濟起. 飛的時代,對研究所教授的支持力道大。 於 ep.nycu.edu.tw -

#18.有没有哪句广东歌(粤语歌)歌词听到之后让你突然觉得

问我有没有确实也没有一直躲避的借口非甚么大仇,为何旧知己在最后变不到老友? ... 捱下去连上帝亦也许没法搀扶,我前路有右与左面对抉择难兼顾。 於 www.zhihu.com -

#19.民進黨洗腦了年輕人,這是國民黨敗選的重要原因之一 - Cofacts

可惜她對此毫無興趣。我問陪YT前來、態度較好的同學,是否願意聽我解釋。她相信我有一番道理,但她坦承不 ... 於 cofacts.tw -

#20.【 是非+掙扎】 【 歌詞】共有82筆相關歌詞 - 魔鏡歌詞網

漩渦歌詞小丑的制服歌詞斷線傀儡歌詞非你不嫁歌詞都隨他歌詞我們的空間歌詞酆都城下歌詞夢畫歌詞理想國歌詞被淘汰的人歌詞佛說魂殤歌詞路歌詞沉默是罪歌詞這都不重要 ... 於 mojim.com -

#21.得獎作品集

影片裡的可人兒不再掙扎,凌亂的髮絲披散在背上,背過身子,裸露的躺. 在冰冷的地板,沒人能瞧見她眼底的憂傷。 尉宸看著屏幕前的動向,一切如他計畫的進行,他摩挲著未刮 ... 於 ir.meiho.edu.tw -

#22.谢霆锋{传奇} 一把木吉他自弹自唱经典作品#音乐#娱乐#男人 ...

几番挣扎进进退退前路 一再 面对 ... 我 一直 在你身旁,从未走远? Feb 13, 2023 · 516 views. 00:36. #师师贝(情意结串烧) 数数里面有几首歌你喜欢~. 於 m.facebook.com -

#23.歌曲名稱語別首句歌詞演唱為你憂為你愁台語用筆來詛咒用心寫 ...

為什麼你攏無尊存一直隱瞞 ... 黑暗路. 台語. 孤單行著黑暗路. 葉俊麟. 慈母心. 台語. 月照溪邊楊柳枝. 葉俊麟. 愛情河. 台語. 過來過去這條河 ... 面對現實. 於 www.tmca.tw -

#24.金門日報全球資訊網-副刊文學

我永遠無法忘記,兔子無辜的雙眼面對鏡頭,面對著我。 《長篇小說》迢迢歸鄉路. 2013/12/26. 「哥,我是想日本佔 ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#25.《內門鴨母王朱一貴》委託研究及撰寫計畫成果報告計畫主持人

另在《大. 清聖祖仁皇帝實錄》中,收錄清康熙皇帝的諭令及官員的奏摺,內亦載有不少. 清廷對朱一貴事件的因應措施。 朱一貴及其同黨被捕後,解送北京接受審訊,其供詞原藏 ... 於 research.kcg.gov.tw -

#26.《快樂是我的奢侈品》 - 心靈工坊

這是很特別、很難得的一本紀實的書,作者蔡理事長得到六位案主的同意,將其患病前生活中的困厄、患病後與病魔奮鬥的歷程,編撰成故事。逐一讀下來,每一個個案的每一個 ... 於 www.psygarden.com.tw -

#27.孔子傳_ 大家藝文天地恭錄

孔丘見母親樣子反常,連忙上前扶住了她:“娘,你怎麼了?孩兒說錯了什麼嗎?” 第三章孝子放牧慈母傳鼎. 顏征在一把將兒子摟在懷中,嘴唇一張一閉地翕動著 ... 於 ourartnet.com -

#28.菜根譚

作者揉合了儒家的中庸、道家的無為、釋家的出世和自身的體驗,形成了一套出入世法則,為人處世方式而傳之後,表現了中國人對人生、人際、人性的獨到見解。 全書沒有嚴密的 ... 於 sites.google.com -

#29.東吳大學教學改進方案補助哲學的應用與實習

業系友蒞班演講,另一方面也將帶領學生走出校園,走進業界,進行實際的社會觀摩與職場的實務見 ... 在面對這些內在與外在的層層問題時,哲學系如何. 於 www.scu.edu.tw -

#30.如此名望by 空白

小島限時動態"總是嚷嚷著不喜歡任何星座的Vicky,終於要來面對自己的星座大分析啦! ... 愛與空虛、謊言與死亡的電影, 跟著地景、時代、明星容顏,幾番整合交織。 於 podcasters.spotify.com -

#31.《谁与花间老》BY薄荷小夏(古代宫廷江湖美强).txt - Google Docs

虽然他身为白水本家的人,可是现在面对白水兼人的战舰,仍是不免有些犹存退却, ... 川泽虽然面带病色,可是这几番挣扎下来,脸已经因为气急败坏而涨得通红,“我不会受 ... 於 docs.google.com -

#32.摩訶布瓦尊者傳

從小到大我都沒有真正想過要出家,結果要過了好一段時間才讓我嚴肅面對這件事。 ... 退卻,這個過程就是你夢中穿過竹叢的階段——棘手的部分,心會進進退退,反復如此。 於 www.charity.idv.tw -

#33.中華民國海軍陸戰隊發展史

隊參與了抵抗法國拿破崙入侵的戰爭;陸戰隊面對裝備訓練一流的 ... 路任務之陸軍第36旅撤防,任務奉令改交海軍陸戰隊接管,於是海. 軍部令飭陸戰隊獨立第1旅與獨立第2 ... 於 www.mnd.gov.tw -

#34.經典廣東歌推薦(2023年02月13日更新) - 一人旅- 痞客邦

面對 當年情真心說句祈求完全原諒我當初的不對在你離開的一刻說出情深的一句 ... 前路就算似障礙賽歷盡艱辛總把頭抬背起笑聲收起我感慨活出真我的風采. 於 fung2008.pixnet.net -

#35.安心校園午餐 - 臺中市政府

事實上,台中市府在法令通過前,就已經將. 「基改食材退出校園」的內容,納入「台中市學校午餐自治條例」草案中,而且已經. 開始推動「營養午餐加碼」政策 ... 於 www.taichung.gov.tw -

#36.#今天- TikTok Hashtag

几番挣扎进进退退前路 一再面对,愿交出这心不会给你负累#翻唱#今天#刘德华#粤语歌#广东歌#cantonese... o_o.7888. @杨娴 IG: o_o.7888. 3 meses atrás. 177.47K. 於 urlebird.com -

#37.几番挣扎进进退退前路一再面对 - TikTok

1.7K Likes, 61 Comments. TikTok video from TikTokgal (@douyingal): " 几番挣扎进进退退前路 一再 面对 ,愿交出这心不会给你负累#翻唱#今天# ... 於 www.tiktok.com -

#38.做人要有心机

心机之四:进退自如,屈伸韬略,灵气做人 ... 人生也是如此,面对残酷的竞争,唯有锐意进 ... 的关系,面对同样的一件事情,有一些人特别的坦然,有一些人却气得 ... 於 idl.hbdlib.cn -

#39.網站地圖· WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

2023/03/18 約20:00左右桃園市中壢區領航南路三段與高鐵站前西路一段路口車禍相關行車紀錄器或是監視器畫面 ... 我心情不好,別惹我喔克服恐懼的辦法~就是面對恐懼! 於 www.wowtchout.com -

#40.百年不退流行的台北文青生活案內帖(附手繪三市街實戰地圖)

罷課、罷工、婚姻自由等改革運動無役不與的艋舺青年,面對警察取締與日益衰老的 ... 出都市青年獨有的複雜矛盾樣貌,一言難盡到平淡無奇的困頓與掙扎,至今未曾改變。 於 www.cite.com.tw -

#41.回家:一位外省第二代與新移民之子的敘說探究

們一起面對論文的進進退退,一起分享生活近況,真的是生活裡看似平凡、短暫, ... 有時候,他會把前幾天吃剩的菜混在一起重新煮成腔咕麵(音),爸爸總是那麼厲. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#42.安寧病房|相關文章 - 元氣網- 聯合報

影/人生最後一哩路怎麼決定?這本書讓你一「掃」就通 ... 《病主法》四周年/如何面對生命末期?譚敦慈交代3大願譚艾珍不願自己生死由家人決策. 於 health.udn.com -

#43.淡江大學109學年度學生出國留學手冊

... 工業大學成為全國學習前. 蘇聯高等教育辦學模式的兩所大學之一,此後學校一直得到國家的重 ... 持好奇和熱忱,面對挑戰和困難也勇敢面對和處理,讓所有的回憶都. 於 www2.oieie.tku.edu.tw -

#44.体育丨一手锦标,一手市场——前篮球掌门人李元伟的挣扎与解脱

这个电话打乱了CBA联赛深化改革的一揽子计划。2004年雅典奥运会上中国男篮绝处逢生,绝杀塞黑,打进八强,李元伟站在场边对记者说 ... 於 www.nfpeople.com -

#45.陳志豪

從傍晚開始一直到深夜,我們將獨享. 日落後灘地的黑暗與寬廣。 ... 淹盡,水鳥們得進到內陸來休息,那時便是 ... 我的左方,前方面對的是模糊的斗杓,至於. 於 www.tesri.gov.tw -

#46.蘇北歌謠研究 - PCCU - 中國文化大學

國後,一直到戰國時代,徐國原地界才又開始被稱以「徐州」之 ... 用輕快有力、卻又堅定頑強的歌謠勇敢面對;今人雖然在戰役歌中. 24 見《邳縣歌謠集成‧毛主席教會了 ... 於 ir.lib.pccu.edu.tw -

#47.第一課蘭亭集序 王羲之一 - 惠文高中

縱使談玄說理,卻無法真正超脫死生,面對人生必有死,無不深感傷痛;感時光 ... 荀子充分發揮他的政治才能,將蘭陵治理得井然有序,不幸這一點成就仍然經過幾番磨折。 於 www3.hwsh.tc.edu.tw -

#48.特殊教育的「在家教育」實務探討

含糊著七上八下的心情,到家長期待著研究者固定訪視時間的到來;是經過幾番摸索. 與幾度挫折,堅持服務的信念,才漸漸被家長所接納;從多次被排拒在門外,掙扎進 ... 於 jweb.kl.edu.tw -

#49.https://android.pleco.com/dltext.php?filename=wate...

長老道:「智深你前番一次大醉,鬧了僧堂,便是誤犯;今次又大醉,打壞了金剛, 攤了亭子,捲堂鬧了選佛場,你這罪業非輕,又把衆禪客打傷了。 於 android.pleco.com -

#50.都挺好 - GTV八大電視

一直 被蘇母壓制的蘇父翻身突變,他的冷漠自私將蘇家的舊傷痕撕成了一道道血淋淋的親情鴻溝;大哥蘇明哲一心愚孝,卻不斷傷害他在美國的小家庭的福祉,婚姻和事業幾度面臨 ... 於 www.gtv.com.tw -

#51.文思天地 - 詣禪居士的思議世界

2019-08-16. 六年了! 您離開前的模樣,依然揪痛人心。 有人說:世間最能忍受的痛,是別人的痛。 是的,多麼真實的生命情況。 但多少苦痛忍得,便堪只是存活的了無生趣 ... 於 chenpingkun.wordpress.com -

#52.理所當然? - 臺南市私立慈濟高級中學

才有能力得到真正的成就與快樂。 在電影『神鬼交鋒』中提到了一個很有趣的小故事:兩隻小老鼠掉進了一杯牛奶 ... 於 www.tcsh.tn.edu.tw -

#53.第一章歡喜工會行

最後一位參與密謀的盟友是在永和分行當襄理的劉伯誠。他出身政治家族,. 已經當了六年的市民代表。早在十幾年前他還是一個小雇員的時候, ... 於 www.bankunions.org.tw -

#54.陳年益投稿文章 - 樹人首頁

他輕而易舉地找來了幾位與他志同道合的"樹人女婿唱家班", 包括Anh Tung, Anh Kevin, AnhThanh, ...等,這幾位都幾乎不用翻找什麼歌曲, Anh Nghiep 放任何一 ... 於 thonhonschool.com -

#55.几番挣扎进进退退粤语歌词- 安徽成仁印务

几番挣扎进进退退 粤语歌词(几番挣扎前路进进退退什么歌). 粤语版今天,由黄庆元作曲,风琴奇侠卡洛斯填词,河阳小贤演唱歌词一生走过看透世界原是不太完美成功跟错失给 ... 於 www.zhgbqw.com -

#56.國立暨南國際大學社會政策與社會工作學系碩士論文探索罕見 ...

本研究目的在探索罕見疾病患者家長面對罹病子女發病後之生活困境、生 ... 兒子出生至1 歲半間,幾番宣告病危、手術及多次入院;1 歲半後身體較. 於 www.tfrd.org.tw -

#57.行政院國家科學委員會獎勵人文與社會科學領域博士候選人撰寫 ...

面對 民國時期的上海,眾多學術研究者、懷舊者與讀者,從各類資料、文 ... 全集共二十五首歌曲,每首歌曲有獨立的封套,黎錦暉的前幾本曲譜集. 都是如此。 於 ir.nctu.edu.tw -

#58.有哪些好聽的勵志粵語歌曲? - GetIt01

一雙手可以不求人頑強面對 ... 香港有句俗話叫「張國榮都要捱八年」,這部在Monica出現前一年的片子,勵志妥妥的). 人生的鼓手-張國榮 ... 前路我開創前路我奔往. 於 www.getit01.com -

#59.The Project Gutenberg E-text of Fen Zhuang Lou

俺特來謀取功名,不想投親不遇,路費全無,衹得在此廟中權躲風雪。 ... 一直抓到大門口,看著祁子富、張二娘、祁巧云三人都上了船去遠了,然后把沈廷芳一腳踢了一個 ... 於 www.gutenberg.org -

#60.陰陽檢察官 - 懷德風箏緣地育幼院

一名秦國的上將軍站在兩軍之間,面對著眼前的二十餘萬趙國降卒,表情上盡是憐憫與焦慮。他一直看著遠方,似乎在等待著什麼。 「報……」 一名從遠處騎馬而來的士兵,扯開 ... 於 www.white.org.tw -

#61.今天(粤语版片段) - 大笨 - QQ音乐

几番挣扎进进退退前路 一再面对. 愿交出这心不会给你负累. 痛心伤过后强忍没流泪. 请不要躲于黑暗中跟我并肩去. 是得必有失失必有得. 分享我成功苦心里咽. 於 y.qq.com -

#62.A-Lin 音樂〈給我一個理由忘記〉之生命幻象 - nhuir

收音機裡播放著信《我記得》專輯裡的新歌〈狂風裡擁抱〉,聽著聽著引起. 了我對兩位演唱者感興趣,經過一番搜尋,才知道是信與A-Lin 合唱了這首歌,. 歌裡 ... 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#63.學刊 - 海洋文化研究所

就質、量而論,均騰躍前代,也是唐代海洋文學的主幹;二是唐代詩人雖較能客 ... 〈觀海〉全詩以作者登渤澥島俯瞰海洋起句,面對著汪洋大海,先對造物者開鑿. 於 ioc.ntou.edu.tw -

#64.本書收錄「台灣閩南語常用詞典」針對兩字以上詞語詞典中的解釋

面面會 biān-huē. 會面、見面。通常用在到學校、軍中或監獄探問。 滅滅亡 b t-bông ... ng-j t- ng-l t-á 前幾天。 ... 由嘴、咽喉一直涼到心脾,形容涼極了。 於 www.sssh.tyc.edu.tw -

#65.女同志與其伴侶父母之關係建構歷程與策略

然在公投前對同志婚姻 ... 亦期待能協助諮商師理解女同志伴侶處於父系家庭中、面對雙方父母 ... 我是一直到女研社,接觸了女性主義,再帶到女同性戀,這個東西. 於 ir.nptu.edu.tw -

#66.戲台(節錄) 王金丁 - 港東國小

不覺秒針匆匆,在余教授幽默的回答問題後,我算準掌聲結束的前一刻,如虎探取獵物般敏捷,快步占領余教授身旁的講桌邊緣。 水晶洞中的世界 玉來. 那日應朋友之邀,大夥兒 ... 於 www.kdps.ptc.edu.tw -

#67.序 - 全國教育實習資訊平臺- 國立彰化師範大學

前幾屆實習學生若未能在應屆考上正式教師,則通知返校參 ... 能不厭其煩的修正與解說、面對實習學生的教學~我能欣賞與肯定教學的效果、面對 ... 三、我的掙扎與堅持. 於 eii.ncue.edu.tw -

#68.一退一进-哔哩哔哩_Bilibili

【超级跑跑】ToNick - 一进不退(跑Online主题曲) 动画版MV ... 几番挣扎进进退退前路一再面对 0:20 ... 【taessica】【泰西】对我好,对我好,好到无路可退。一时进, ... 於 m.bilibili.com -

#69.台灣搖滾樂評研究 - 政治大學

搖滾樂一直是大眾音樂中非常重要的一類,而評論是影響、詮釋搖滾樂發展 ... 經驗的話,作曲家必須以舊有的素材來面對新的時代環境,此目標的達成則有賴. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#70.古典与流行的交响——致敬梅艳芳经典金曲演唱会 - 豆瓣电影

无论是生日会上和歌迷欢聚时,还是演唱会上面对为她而来的观众时,她 ... 她似乎隐约预知到前路悬崖将至,“珍惜眼前人”成为了她挂在嘴边的苦心叮咛。 於 movie.douban.com -

#71.人到中年…… - 台灣光華雜誌

「中年,人生的體驗多了,總會興起一些感觸、幾聲嘆息,」李良哲指出。即使經濟無虞,即使尚無病痛,然而生命流逝,帶走了青春、理想、純潔的愛,甚至摯愛的親人, ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#72.廖保和,用團隊精神為人生投出一次又一次好球 - 校友聯絡中心

雖然新球衣必須花費不少錢,但廖保和還是堅持設計了棒球隊的制服。因為已經花了那麼多錢,因此更加深他們奪冠的慾望,於是他們選擇到東寧路的一個棒球場 ... 於 alumni.ncku.edu.tw -

#73.文稿編輯小組內部學習

首先感恩諸佛菩薩累生累劫的慈悲護念、淨公恩師對懺悔班的特別加持。一直以來, ... 心態是,沒有辦法面對即將要結婚的生活,所以很殘忍地就和他不告而別。 於 www.amtb.tw -

#74.几分挣扎进进退退前路一再面对是什么粤语歌?该歌曲是翻唱自 ...

歌词中带有“几分挣扎进进退退前路一再面对”的是《今天》(粤语版),《今天》(粤语版)这首歌是由黄庆元作曲,风琴奇侠卡洛斯填词,河阳小贤演唱,该歌曲 ... 於 www.163.com -

#75.教育部「大專校院生涯發展教材研發與試行計畫」 委辦專案計 ...

這套教材呼應前兩項需求,包含生涯理念、自我探索、. 職涯探索、學涯發展、學職轉換、生涯籌劃、回顧展望等七個主題,引介大鵬網、. 華人生涯網(CCN)、生涯與就業協助 ... 於 ca.fy.edu.tw -

#76.熾天使書城作者﹕綠野

人在面對憂患和感受苦悶時,選擇醉看世界,藉以逃避;也有人自尋短見,以求解脫。 ... 四年前她舉家移民加拿大,將變賣香江財產所得的金錢用作首期購置了這間鎮屋, ... 於 www.angelibrary.com -

#77.Daisy書目 - 分類查詢結果- 國立清華大學

No. 書名 出版社 錄製者 母帶時數 Mp3 CD DAISY 3 打開德國說亮話 PCuSER電腦人文化 張安嫻 0 0 0 1 4 無彩青春 行人 張安嫻 0 0 0 1 7 蒙曼說唐:武則天 麥田 張安嫻 0 0 0 2 於 blind.cs.nthu.edu.tw -

#78.李喬《寒夜三部曲》人物研究 - 客家委員會

真的心靈世界, 1後來才逐漸有系統的認真面對台灣小說,對於. 許多大家如賴和、吳濁流、鍾理和、 ... 自己的寫作計畫:「我希望寫甲午年前幾年到光復前幾年。分成. 於 www.hakka.gov.tw -

#79.百年不退流行的台北文青生活案內帖(附手繪三市街實戰地圖)

罷課、罷工、婚姻自由等改革運動無役不與的艋舺青年,面對警察取締與日益衰老的父親 ... 作家/陳柔縉「在台灣近百年的發展歷程中,文藝與文化知識青年一直是推動文化 ... 於 www.eslite.com -

#80.几分挣扎进进退退前路一再面对是什么粤语歌? - 百度

几分挣扎进进退退前路一再面对是什么粤语歌? 凉凉的凉子阿. 2021-11-10 12:37. 关注. 歌曲名字为《今天》. 这首歌的原唱是刘德华,后被小贤(广东河阳组合)翻唱为 ... 於 baijiahao.baidu.com -

#81.第21期 - EMBA碩士在職專班

享,這也是台灣科技大學EMBA 一直堅持的團隊合作 ... 對台科大EMBA 的學長姐們已經是不太夠,再來我們 ... 次,互相砥勵來面對這博士學生的生活,坦白說我已. 於 emba.ntust.edu.tw -

#82.【粵語填詞】 以《今天》粵語版製成MV,為在聖貞德中學35年 ...

今天黃慶元曲卡洛斯詞一生走過看透世界原是不太完美成功跟錯失給你仔細玩味勾心勾角地,鬥爭生與死天天費盡心機 幾番掙扎進進退退前路 一再 面對 願交出這 ... 於 www.youtube.com -

#83.2016年5月23日星期一 - 祥琇老師的自在空間

在信心薄弱的這時,要提起勇氣,面對問題,確實是件不容易的事。 那天(4月10日)經過幾番掙扎,終於抬頭挺胸、深呼吸,故做鎮定狀,舉足踏進駕訓班報名 ... 於 cestlavie517.blogspot.com -

#84.张佳乐- 目标幸运S+

覆手可布下万千玄机. 天罗地网 谁能逃脱这迷局. 前路若有荆棘 便逆天而行. 胜负从来非天定. [方锐-海无量]. 这一局. 以退为进 我再度问鼎. 流言蜚语 又有何惧. 於 candydaisy.lofter.com -

#85.[文件]歌詞

三年前我呼一位女性來甲我放捨,母擱咱麥講彼! 來BOY上啊彼個CHIVAS提一罐來哩! 唱:無情無義女性不應誼三年仇恨永記在心內 ... 於 groups.google.com -

#86.两个月调查还原一场生死时速:乐视多危险?贾跃亭多挣扎?

正如外界所知,这款车对乐视的意义非同一般。过去两个月,乐视遭遇近两年最严重的危机,汽车业务尤其受到外界质疑,在这个时间点,FF首款 ... 於 tech.sina.com.cn -

#87.戒淫修福保命

寺僧曇照曾對裴章說:「你相貌不凡,將來之仕途必然顯達,官位與名望都會超過你父親。」 裴章成年後,娶妻李氏;由於裴家門庭顯赫,交遊廣闊,不久又納嬌豔多姿之美 ... 於 book.bfnn.org -

#88.1觀捕 - 臺北市首座

時間飛快20 幾年過去了,從好書大家讀的評選過程中,可以看到兒童圖書的總量大大的 ... 的問題,對於所有的老師,面對課程中艱深的 ... 凡先生一直對牠有無比的信心。 於 www-ws.gov.taipei -

#89.尾聲篇第405章:重來一刻最美的她 - 愛下電子書

蔓生一直在找尋前路,可那卻是沒有光明的出口,掙扎之際她還是沒了力氣,於是只能喊,「你到底是想讓我怎麼樣!」 「蔓生……」尉容緊緊擁住她,這一擁抱像是將往後全都 ... 於 tw.ixdzs.com -

#90.生命‧ 生活‧ 成長‧ 關懷 中文閱讀書寫教本 - 課程介紹

〈我的名字〉一文,是何修仁對自己的生命呼喚,藉由自己的名. 字,娓娓道來一段可親可感的人事物,細緻而帶有淡淡的愁緒。透過自. 然質樸的文字,作者敘述「修仁」之名的 ... 於 benguoyuwen.weebly.com -

#91.詩歌搜尋 - 香港基督徒音樂事工協會

為何主祢身處遠方躲於彼岸還隔著潮浪要我作硬朗浮沉裡孤身一個面對景況主偏差我 ... 爸叫喚我歸家背著我好嗎告訴我幾番苦心把我念掛鳴謝祢愛護有加(學習每天聽祢話) 於 www.hkacm.org -

#92.謹將本書獻給每一位辛勞付出的導師們 - 學生事務處|

校攜手向前,亦無私的一直在學生的學習路上適時給予關懷、輔導. 與鼓勵,給予學生蛻變的養分,孕育 ... 銘傳導師除面對班上同學須盡到輔導與教育之責外,同時包辦系. 於 student.mcu.edu.tw -

#93.一再- 抖音

儿番挣扎进进退退前路一再面对愿交出这心不会给你负累口楼儿中婴痛心伤过后强忍没流泪请不必躲于黑暗中跟我并肩去《今天》 1288首粤语经典推荐. 前路今天以后粤语几番 ... 於 www.douyin.com -

#94.成淵展書讀閱讀心得集刊

本書作者——喬瑟夫喬佛,是二戰猶太大屠殺的主人公之一,寫下了他對. 於童年逃亡時期的回憶。近半個世紀的時光裡,在20 多個國家出版,二度被搬. 上大螢幕。讓來自世界各地 ... 於 www.cyhs.tp.edu.tw -

#95.陳允勇總編輯中華民國一 一年九月編印 - 彰化縣文化局

務,因此政府有責任面對文章的創作、發表與閱讀等環節. 審慎評估。 彰化自古以來就是文風鼎盛之地, ... 經過幾番. 商議、論說,確定最優秀的前七名作品,作為今年度彰. 於 ws.bocach.gov.tw -

#96.上下關係中「忍」的歷程與自我之轉化(1)

忍各階段間之自我轉化機制分別為:(1)從「前忍耐」到「自我壓抑」: ... 之一,尤其在個體面對縱向內團體的成員時,為了人際和諧會放棄. 個人目標而做出忍讓的反應。 於 ntur.lib.ntu.edu.tw -

#97.人生語錄,人生語錄資料,關於人生語錄的文章 - 每日頭條

今天就是生命,是惟一你能確知的生命。晝利用今天,使自己對某件事情感興趣... 十句感悟人生的句子:生命不是一場賽跑,而是 ... 於 kknews.cc -

#98.日本時期排灣族「南蕃事件」之研究 - 國立臺灣圖書館

灣族社會發展的影響。 一、1914年前相關排灣族歷史事件的研究. 8. 排灣族族稱sikadaqaljan 的意涵是「我們團結面對共同的敵人」。排灣族社會組織架構有類似酋邦型態, ... 於 www.ntl.edu.tw