哥倫布日的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦柯尼斯柏格寫的 沉默到頂:眨眼之謎 和倍斯特編輯部的 用英語來學節慶都 可以從中找到所需的評價。

另外網站哥倫布日 - 台灣Word也說明:哥倫布日 (Columbus Day),又稱哥倫比亞日,日期為10月12日或10月的第二個星期一,是一些美洲國家的節日,以紀念克里斯托弗·哥倫布在北美登陸,為美國的聯邦假日。

這兩本書分別來自台灣東方 和倍斯特出版事業有限公司所出版 。

國立臺灣師範大學 歷史學系 陳佳宏所指導 方昱智的 《當代》雜誌反權威論述之研究 (2018),提出哥倫布日關鍵因素是什麼,來自於當代雜誌、金恒煒、反權威、去中心、臺灣主體性、民主憲政。

而第二篇論文淡江大學 拉丁美洲研究所碩士班 向駿所指導 蔡佩樺的 美國多元文化下墨裔美人之研究—以奇卡諾運動為例 (2008),提出因為有 奇卡諾、波秋、巴秋可、喬昆、墨裔美國人、墨西哥移民、族群、美墨戰爭、多元文化、同化、融合、多元文化理論、族裔認同、族裔性、文化認同、奇卡諾運動、壁畫的重點而找出了 哥倫布日的解答。

最後網站哥伦布日- 维基百科,自由的百科全书則補充:哥伦布日 (英語:Columbus Day)是美洲部分国家的法定假日,用以纪念意大利探險家、殖民者、航海家克里斯托弗·哥伦布於1492年发现美洲新大陆,开拓新天新地及扩展西方 ...

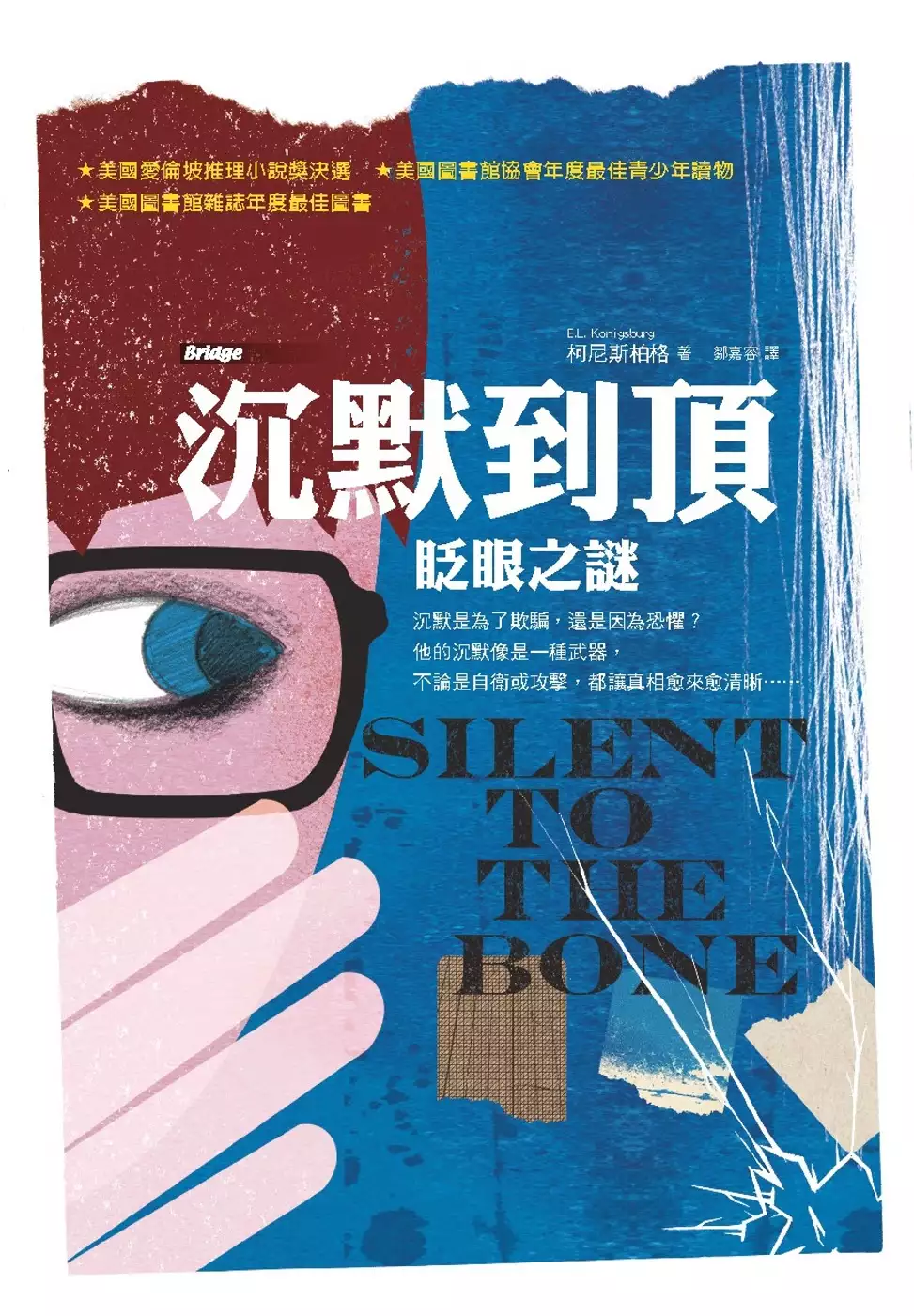

沉默到頂:眨眼之謎

為了解決哥倫布日 的問題,作者柯尼斯柏格 這樣論述:

★紐伯瑞文學獎金牌得主榮獲多項大獎的精采作品★ 沉默是為了欺騙,還是因為恐懼? 之前,他能說,只是不想說; 現在,要是他能說,他就會說了,只是說不出來。 究竟有什麼隱情,讓他持續二十天沉默不語? 十三歲的布藍威一向溫文有禮,喜愛閱讀,特別對語言文字有一種熱愛,大部人只能用一個字描述的事,他可以用五個字。例如,他最喜歡問他的好友康諾:「要是一棵樹在森林裡倒下的時候,沒有人聽見,那它算發出聲音嗎?」 但在那通九一一的電話之後,他卻無法言語。原來,他同父異母的小妹妹妮奇昏迷了,而妮奇的保母薇薇安強力指控布藍威是最大的嫌疑犯!他承受太大的驚駭,一句話也說不出來,沒

辦法為自己辯解,暫時被警方關進少年觀護所。他的好友康諾天天到觀護所探望他,希望知道事情的真相,但他始終沉默不語。 所幸,透過《潛水鐘與蝴蝶》這本書不尋常的寫作過程,給了康諾靈感,讓他以自製的字母及人事物卡片,與布藍威溝通。每當康諾展現不同的卡片時,布藍威就以眨眼的方式來表示認同,康諾希望藉由這些線索,再慢慢抽絲剝繭,打開謎團,拼湊出事件的真相。 康諾是否能解開布藍威的眨眼之謎呢?是什麼原因讓布藍威無法說話呢?他最後開口說話了嗎?懸疑曲折的情節,引人入勝,非看不可! 好評推薦 ◎如果沉默是金,那麼,「沉默到頂」的沉默,是一種該如何看待、界定、評價的沈默?在兒童文學界素

負盛譽的作家柯尼斯柏格,其作品如《天使雕像》,一向以敏銳細膩的觀察、冷凝精準的筆路,以及極富同情理解的觀照,廣受讀者喜愛。本書是這位老當益壯的作家年逾七旬之作,敘事風格更見圓融練達。本書以布藍威,一個早熟而敏感的十三歲男孩,拒絕說話,僅以眨眼方式和這個世界溝通的非常行為為線索,抽絲剝繭,發展出一個令人驚異的故事,不論在懸疑氣氛的營造、人物心理的刻劃,以及故事發展的層遞推移上,均扣人心弦;而以布藍威沉默的二十天為章節單位,既呼應了情節的推演,也頗予人耳目一新之感;至於將網路駭客和使用手機等現代感十足的內容,巧妙織入故事網絡中,則更可見這位高齡卻仍敏銳的作家,與時俱進、充分掌握時代脈動的靈活,令人

在紮實的閱讀感受外,更其印象深刻。──陳幸蕙,第45梯次好書大家讀推薦 ◎懸疑曲折的情節使人忍不住一再回頭重讀……有巧妙的機智、逗笑的情節,還有溫柔的敘事語調。──書單雜誌 ◎言詞機智鋒利與明確流暢的情節是柯尼斯柏格的一貫風格。本書對人性心理有深刻的剖析,揭露情感的程度幾可震撼人心。──號角雜誌 ◎不同凡響的傑作。──出版人週刊 得獎紀錄 ★美國愛倫坡推理小說獎決選 ★美國圖書館協會年度最佳青少年讀物 ★美國圖書館雜誌年度最佳圖書 ★書單雜誌編輯推薦最佳選書 ★好書大家讀年度最佳兒童讀物獎 ★中國時報開卷版年度最佳童書 ★台北市深耕閱讀推薦好書

哥倫布日進入發燒排行的影片

#2021夏活 #簡述翻譯 #劇情 #CC字幕

為什麼都9月底了我還沒弄完夏活片片(゚∀。)

---

時間軸:

00:00 警告標語

00:05 第九節 哥倫布大戰

06:26 第十節 ByeBye侏儸紀-1

11:28 戰鬥

14:50 第十節 ByeBye侏儸紀-2

《當代》雜誌反權威論述之研究

為了解決哥倫布日 的問題,作者方昱智 這樣論述:

《當代》雜誌為1986年至2010年在臺灣出版的知識性雜誌,屬月刊性質,總共有245期,主要係金恒煒等人所創立,其宗旨是引介西方思想思潮與刊登臺灣的學術和時事議題。《當代》的出版,可分為「三大階段」,第一階段為第1期至第118期(1986年5月至1996年2月);第二階段為第119期至第239期(1997年7月至2007年10月),雜誌自稱「復刊號」;第三階段為第240期至第245期(2010年6月至2010年11月),雜誌自稱「復出號」。儘管《當代》三個階段注重的議題不盡相同,惟貫穿著一個中心思想:就是「反權威」。反權威的部分,可以分三大點,第一點是引介「去中心化」議題。在政治方面,批判法

西斯和帝國主義等威權政體和行徑;經濟方面,檢討資本主義,引介社會主義的思想;文化方面,不單單以西方文化或價值觀看待事情。第二是宣揚臺灣主體性。其一、在政治上,反對和中國統一,批判中國對臺灣文攻武嚇的行徑,同時,亦反對國民黨的政治人物走親中路線;其二、在教育和文化上,希望國民教育的內容培養具有臺灣意識和多元文化思維的國民,進而建立屬於臺灣的國族認同、語言和文化。第三,引介和宣揚「民主憲政的思想和議題」。《當代》除引介古今中外的自由民主思想外,也刊登不少關於臺灣政治、法治和時事的議題,亦報導數篇國外的民主運動。總體而言,《當代》雜誌主要由戰後嬰兒潮(1945年-1965年)出生的留洋華人學者,以較

為淺顯易懂的語句介紹西方、臺灣和第三世界的時事議題和人文學術思想,供讀者收取知識新知,作者群的思想大多是自由派、中間偏左與溫和的保守主義。整體而論,他們具有批判性、標榜反對各種霸權,而且支持民主、自由、法治和人權的信念。《當代》最大的貢獻在於,替臺灣的學術圈引進世界上的思想,例如全球化、左派思潮、多元文化和後現代主義等,不過其缺失為「叫好不叫座」,以致雜誌無法擴及到廣大的讀者群,並支撐雜誌的銷路。不過,也因為在金恒煒持之以恆的經營之下,《當代》的呈現才能絢麗而多彩,同時讓臺灣思想史和刊物史留下一頁重要的篇章。

用英語來學節慶

為了解決哥倫布日 的問題,作者倍斯特編輯部 這樣論述:

「節慶英語在我家」是否帶給您濃濃的節慶的氣氛呢? 不論是東方或西方,節慶本身總是帶給人愉悅或悵惘的感受,隨著節慶的不同,感受也不一樣。 大體來說,人們總會為節慶預備些什麼或有些活動,使人心快活,也紀念節慶的來由。不知您是否有一些喜歡的,或非過不可的節日呢?有時藉機呼朋引伴,出去走走,這也是不錯的忙裡偷閒的時機喔! 本書以精鍊的中英文文章介紹了節慶文化與由來,讓讀者一邊品味好英文,一邊進入英語節慶文化的領域,開拓英語聽說讀寫的知與能,一覽節慶英語的有趣和特別之處,使讀者分外有收穫。佳節一到,放下手邊的工作,用心的採買與為即將到來的活動預備,著實增添了生活的樂趣

。 特別是中西文化的不同處,從這裡就可以看得到,也增添了本書內容的活潑生動之處。

美國多元文化下墨裔美人之研究—以奇卡諾運動為例

為了解決哥倫布日 的問題,作者蔡佩樺 這樣論述:

杭廷頓(Samuel Huntington)指出佛羅里達州以及美國西南部一帶的「西裔化」(hispanization),特別是西南部的西語化問題成為美國民主政治以及國家認同的最大挑戰。大量的拉丁美洲人民,特別是墨西哥族群則是推動美國朝二元文化發展的力量。美國統計局資料顯示,預估到了2050年西裔族群人口總數將達美國總人口的1/4。此外,在西裔人口中墨裔族群占66.9%為多數。是故,墨裔族群日顯其重要性。本論文針對墨西哥裔族群,探討該族群在美國社會上的發展史,如何與美國主流盎格魯白人相處,彼此間互動關係又如何。隨歷史發展美國族群關係理論的變化,同時建構出墨裔族群的認同感,其認同的累積和鞏固,終

於在60年代爆發奇卡諾運動。透過研究墨裔美國人的發展歷史,分析墨裔團體與盎格魯人相處關係,分為三個階段:首先是1848年美墨戰爭後的墨西哥人在現今美國西南部土地上的發展,以及與美國人的爭端衝突。接著,1910年墨西哥大革命到1930年經濟大蕭條發生,該時期在墨西哥人團體的變化。最後,1940年~1960年由第二次大戰到短工計劃,此時期是一波影響墨裔族群發展的關鍵。60年代墨裔奇卡諾運動開始,內容探討奇卡諾運動的形成遠因,以及奇卡諾運動的領袖人物。接著,奇卡諾學生運動的爆發,進而分析探討奇卡諾運動發生的過程以及認同的力量。最後,探討奇卡諾運動的後續影響,分別就政治、社會與文化層面來分析,尤其在文

化部分研究其認同的表現方式。探討如何以藝術強化鞏固奇卡諾族裔認同的組成產生。

想知道哥倫布日更多一定要看下面主題

哥倫布日的網路口碑排行榜

-

#1.哥倫布日正名! 美大學首辦原民日籲反思歷史 - Medium

7月30日,美國北密西根大學(Northern Michigan University, NMU)董事會以5: 3的票數通過議案,承認由「北美原住民學生協會(Native American Student ... 於 medium.com -

#2.西方殖民历史的反思潮:从“哥伦布日”到“原住民日” - 中国新闻网

中新网10月21日电哥伦布是“人类历史上最伟大的航海家”吗?哥伦布“发现美洲新大陆”改变了历史进程,谁的历史进程?英国广播公司撰文称,10月,世界许多 ... 於 www.chinanews.com.cn -

#3.哥倫布日 - 台灣Word

哥倫布日 (Columbus Day),又稱哥倫比亞日,日期為10月12日或10月的第二個星期一,是一些美洲國家的節日,以紀念克里斯托弗·哥倫布在北美登陸,為美國的聯邦假日。 於 www.twword.com -

#4.哥伦布日- 维基百科,自由的百科全书

哥伦布日 (英語:Columbus Day)是美洲部分国家的法定假日,用以纪念意大利探險家、殖民者、航海家克里斯托弗·哥伦布於1492年发现美洲新大陆,开拓新天新地及扩展西方 ... 於 zh.wikipedia.org -

#5.哥倫布日是每年什麼時候?哥倫布日時間、由來、特色活動介紹

哥倫布日 爲10月12日或10月的第二個星期一,以紀念哥倫布於1492年首次登上美洲大陸。克里斯多福·哥倫布是義大利航海家,出生於熱那亞。1476年移居葡萄牙。 於 ppfocus.com -

#6.2021年世界各地的哥伦布日放假| 假期 - timesles

2021年慶祝哥伦布日放假(Day off for Columbus Day)的國家/地區的在線列表。世界上2021年哥伦布日放假即將到來的日期和慶祝活動次數。 於 timesles.com -

#7.“哥倫布日”里到廣州海事博物館看看“哥倫布” - SKR寵物

哥倫布日 (Columbus Day),又稱哥倫比亞日,是紀念哥倫佈於1492年首次登上美洲大陸而舉行的節日,時間是10月12日或10月的第二個星期一。 於 skrpets.com -

#8.哥倫布日英文 - 查查在線詞典

哥倫布日 英文翻譯: columbus day…,點擊查查綫上辭典詳細解釋哥倫布日英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯哥倫布日,哥倫布日的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#9.送走「哥倫布日」 洛杉磯首度歡慶「原住民日」 - 國際 - 自由時報

美國加州洛杉磯市昨(8)日首度慶祝「原住民日」(Indigenous Peoples Day),而非傳統的「哥倫布日」(Columbus Day)。《路透》報導,過去洛杉磯 ... 於 news.ltn.com.tw -

#10.訪問新英格蘭:2018-2022年規劃哥倫布日日期

哥倫布日期2018年至2022年:計劃提前! 在美國,哥倫布日慶祝意大利探險家克里斯托弗·哥倫佈於1492年10月12日抵達美洲,這就是為什麼這個節日總是在10月的第二個星期一 ... 於 zhtw.traasgpu.com -

#11.哥倫布日(Columbus Day),又稱哥倫比亞日 - 華人百科

哥倫布日 (Columbus Day),又稱哥倫比亞日,每年10月12日,是一些美洲國家的節日,紀念克裏斯托弗·哥倫布在北美登入,為美國的聯邦假日。哥倫布日為10 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#12.哥倫布日

jinumu 所撰寫有關哥倫布日的文章. ... 華盛頓州本就是是美國幾個不承認哥倫布日是法定假日的州之一,也不承認哥倫布日是西雅圖的假日,所謂的原住 ... 於 iptip.wordpress.com -

#13.2021感恩節黑五折扣季暖身,Columbus Day哥倫布日促銷本週 ...

... 折扣和秋季促銷,別以為折扣就此打住,現在才是即將要進入年底國外折扣狂撒的大旺季啊!在年底感恩節、黑色星期五折扣季前,2021 Columbus Day哥倫布日即將率先報到. 於 shipgo17.com -

#14.哥伦布日- Translation into English - examples Chinese

Translations in context of "哥伦布日" in Chinese-English from Reverso Context: 我校决定今年将不再庆祝哥伦布日. 於 context.reverso.net -

#15.哥伦布日图片、库存照片和矢量图 - Shutterstock

在Shutterstock 收藏中查找哥伦布日张高清库存图片和其余几百万张免版税库存照片、插图和矢量图。 每天添加几千张全新的高品质图片。 於 www.shutterstock.com -

#16.哥伦布日- 电影- 豆瓣

哥伦布日 豆瓣评分:6.2 简介:一个家伙成功的进行了一次抢劫,这次抢劫可谓历尽艰辛相当不容易,而且是他有生以来最大规模的抢劫。之后,他无意间遇到一个小男孩, ... 於 m.douban.com -

#17.美國種族爭議持續「哥倫布日」成大選議題 - 商業電台

美國種族爭議持續「哥倫布日」成大選議題今屆美國大選當中, ... 朗普競選團隊,則會在紐約前市長朱利安尼帶領下,慶祝意大利裔人士的「哥倫布日」。 於 www.881903.com -

#18.哥倫布日改為原住民日川普不認同 - 新頭殼Newtalk

(中央社華盛頓16日綜合外電報導)美國總統川普今天捍衛發現美洲的15世紀義大利探險家哥倫布的文化遺產。哥倫布因被部分人士指控須為美洲原住民遭大 ... 於 newtalk.tw -

#19.哥倫布日- PanSci 泛科學

10 月12 日「哥倫布日」是美國的國定節日,這天的紀念對象是探險家克里斯多福.哥倫布(Christopher Columbus)。哥倫布無疑是一位歷史名人,連台灣科技部的年輕學者 ... 於 pansci.asia -

#20.【持續更新】美國哥倫布日優惠合集折扣減價情報優惠碼2021

美國哥倫布日Columbus Day 折扣減價情報優惠碼合集2021【持續更新】. Buyandship 為一眾海外網購用戶提供集運服務,解決昂貴的國際直送運費問題。 首次 ... 於 mo.buynship.com -

#21.哥倫布日改為原住民日川普不認同| 國際| 中央社CNA

哥倫布 因被部分人士指控須為美洲原住民遭大屠殺負責,部分美國地區已將哥倫布紀念日改為原住民日。 您所瀏覽的新聞已過查詢時效。 於 www.cna.com.tw -

#22.哥倫布日是每年什麼時候?哥倫布日時間、由來、特色活動介紹

哥倫布日 為10月12日或10月的第二個星期一,以紀念哥倫布於1492年首次登上美洲大陸。克里斯多福·哥倫布是義大利航海家,出生於熱那亞。1476年移居葡萄牙。 於 kknews.cc -

#23.紀念英雄還是兇手美國哥倫布日留不留? - 地球圖輯隊

10月10日是中華民國的國慶日,也是美國的哥倫布紀念日(Columbus Day)。這天,許多義裔美國人戴著義大利圍巾、揮舞著義大利國旗,在車隊與音樂的伴奏下 ... 於 dq.yam.com -

#24.哥伦布日(一些美洲国家的节日)_百度百科

哥伦布日 (Columbus Day),又称哥伦比亚日,每年10月12日,是一些美洲国家的节日,纪念克里斯托弗·哥伦布在北美登陆,为美国的联邦假日。哥伦布日为10月12日或10月的 ... 於 baike.baidu.com -

#25.大航海家:哥倫布 - 博客來

哥倫布 (Christopher Columbus),一個響亮的名字! 在西方,哥倫布幾乎可以說是家喻戶曉。在美國和加拿大,還有許多拉丁美洲國家,都將十月十二日 ... 於 www.books.com.tw -

#26.殖民觀點都已遭唾棄還慶祝「哥倫布日」? - 民報

10月12日(通常是10月的第2個完整週的星期一),是美洲國家及西班牙,紀念「哥倫布日」(Columbus Day)的放假節日;不過,《BBC》趨勢(Trending)報導 ... 於 www.peoplenews.tw -

#27.美國「哥倫布日」與「原住民日」並列西方殖民歷史的反思潮

哥倫布 一共四次航行到美洲,於1506年5月20日去世。雖然他因為「發現美洲」而腰纏萬貫,但他希望找到東方的夢想一生也沒有實現。 近年來,科學家希望 ... 於 www.bbc.com -

#28.哥倫布日(Columbus Day),又稱哥倫比亞日 - 中文百科知識

哥倫布日 (Columbus Day),又稱哥倫比亞日,日期為10月12日或10月的第二個星期一,是一些美洲國家的節日,以紀念克里斯多福·哥倫布在北美登入,為美國的聯邦假日。 於 www.easyatm.com.tw -

#29.西方殖民历史的反思潮:从“哥伦布日”到“原住民日” - 手机搜狐网

英国广播公司撰文称,10月,世界许多地方在纪念“哥伦布日”的同时,对哥伦布500多年前“发现美洲新大陆”的那段历史有了越来越多的反思和审视。 於 www.sohu.com -

#30.克里斯多福·哥倫布— Google 藝術與文化

1451年- 1506年5月20日. 克里斯多福·哥倫布是探險家、殖民者、航海家,出生於中世紀的熱內亞共和國。在西班牙伊莎貝拉一世及費爾南多二世的贊助下,他在1492年到1502 ... 於 artsandculture.google.com -

#31.洛市天主教堂哥倫布日遭破壞| 星島日報

哥倫布日 是美洲部分國家的法定假日,用以紀念義大利探險家、殖民者、航海家哥倫布於1492年發現美洲新大陸,並在當地開拓新天新地以及擴展西方文明。 根據 ... 於 www.singtaousa.com -

#32.哥伦布日-Columbus Day - 波士顿华人资讯网

哥伦布日 ,又称哥伦比亚日(英语:Columbus Day),是一些美洲国家的节日,用以纪念克里斯托弗·哥伦布於1492年由歐洲橫渡大西洋,「发现」美洲「新大陆」。 於 www.chineseinboston.com -

#33.紐約哥倫布日遊行重返五大道主辦方:尊重各文化 - 新唐人電視台

由哥倫布公民基金會主辦的第77屆哥倫布日遊行,被譽為美國最大型的「意大利裔傳統慶典」。眾人揮舞著意大利國旗,數十輛花車和樂隊、上百個團體從第五 ... 於 www.ntdtv.com -

#34.什么时候是哥伦布日? - 2021

10月的每个星期一都会观察到哥伦布日。 它曾经每年10月12庆祝,但自从1971改变以来。 哥伦布日是在美国观察到的假期。 这是为了纪念克里斯托弗·哥伦布在美国回归1492的 ... 於 chi.scissorspaperpen.org -

#35.維吉尼亞成為最新在“哥倫布日”紀念“原住民日”的美國州

星期一(10月12日),在“哥倫布日”這一天,維吉尼亞州宣布這天為“原住民日”。美國越來越多的州決定在紀念克里斯托弗·哥倫布的聯邦假日這一天轉而紀念原 ... 於 www.voacantonese.com -

#36.哥伦布日的庆祝和争议 - 美国之音

在美国,每年10月的第二个星期一是哥伦布日,今年哥伦布日是10月8号。这是为了纪念意大利探险家哥伦布于1492年发现美洲新大陆。不过现在在美国, ... 於 www.voachinese.com -

#37.“哥伦布日”要被替代?外媒:拜登正式承认“土著人日” - 参考消息

报道称,关于“哥伦布日”庆祝活动、纪念仪式以及哥伦布纪念碑的争议在美国已持续多年,但2020年夏天,在非裔美国人乔治·弗洛伊德之死引发反种族主义 ... 於 www.cankaoxiaoxi.com -

#38.為什麼哥倫布日會引起爭議 - 今天頭條

為什麼哥倫布日會引起爭議. 西班牙人奴役美洲原住民。 像許多歐洲探險家一樣,克里斯多福·哥倫布在整個航行中遇到了土著人。關於他與被他稱為「印第安 ... 於 twgreatdaily.com -

#39.哥倫布日 - 歡慶美國節日

1869年十月十二日,居住在舊金山的義大利人慶祝時把這一天稱為〞哥倫布紀念日〞。 1905年科羅拉多州成為第一個慶祝哥倫布紀念日的州,其後數十年,其他的州也陸陸續續 ... 於 web-archive-2017.ait.org.tw -

#40.2021美国节假日之哥伦布日_北美留学资讯资讯 - 托福资讯

节日介绍:哥伦布日定在每年10月第二个星期一。1492年10月12日,意大利人哥伦布首次踏上北美大陆。这一天会有一些教会活动。更多活动比如游行等 ... 於 toefl.koolearn.com -

#41.白宮宣布將10月11日哥倫布日設定為“原住民紀念日”

直到1492年8月3日,哥倫布受西班牙國王派遣,帶著給印度君主和中國皇帝的國書,率領三艘百十來噸的帆船,從西班牙巴羅斯港揚帆出大西洋,直向正西航去。經 ... 於 www.ushealthlifestyle.com -

#42.組圖:紐約「哥倫布日」遊行重返第五大道

【大紀元2021年10月12日訊】紐約「哥倫布日」遊行因疫情停辦一年之後,紐約市在今年10月11日恢復了這每年一度的傳統節日遊行,以慶祝意大利人的文化 ... 於 www.epochtimes.com -

#43.白宫宣布将10月11日哥伦布日设定为“原住民纪念日” - 美国新闻 ...

今年的“哥伦布日”10月11日即将到来之际,白宫同时发布了《庆祝2021年哥伦布日宣言》和《庆祝2021年原住民日宣言》。 总统拜登在周五(10月8日)发布 ... 於 www.usnewsexpress.com -

#44.Columbus Day 哥倫布日@ 叮噹的米國生活 - 隨意窩

每年十月的第二個星期一是花旗國的哥倫布日(Columbus Day Observed)。哥倫布日正是紀念意大利航海家哥倫布於一四九二年十月十二日發現美洲新大陸的日子。 於 blog.xuite.net -

#45.哥倫布日塗色頁

Supercoloring.com超級塗色給不同年齡的你帶來無窮樂趣:不論男孩女孩,小朋友或成年人,青少年或嬰兒,學前兒童或中學生,都會愛上塗色。把你的想象變成現實吧!選擇一張 ... 於 www.supercoloring.com -

#46.《美債》美國債市11日因哥倫布日休市一天- 新聞 - MoneyDJ

10月11日適逢哥倫布日(Columbus Day),為美國聯邦法定假日,美國債市休市一天。 *編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何 ... 於 www.moneydj.com -

#47.費城改稱哥倫布日為原住民日意裔團體提告 - 東網

美國賓夕凡尼亞州費城市長肯尼今年1月決定,將當地傳統紀念日「哥倫布日」改名為「原住民日」。當地意裔美國人團體不滿此做法, 於 hk.on.cc -

#48.哥倫布日| 一些美洲國家的節日 - 曉茵萬事通

哥倫布日 (Columbus Day),又稱哥倫比亞日,是紀念哥倫布于1492年首次登上美洲大陸而舉行的節日,時間是10月12日或10月的第二個星期一, 於 siaoyin.com -

#49.4. 美國將哥倫布發現新大陸的日子訂為「哥倫布日」,1968年 ...

美國將哥倫布發現新大陸的日子訂為「哥倫布日」,1968年更宣布每年10月第二個星期一為國定假日, ... (B) 他們認為哥倫布為美洲原住民帶來了疾病、屠殺與古文明的滅絕 於 yamol.tw -

#50.【2021美國哥倫布日】Columbus day 精選早鳥優惠商品(服飾 ...

又來到另一個重要的網購折扣日啦!今次輪到美國Columbus Day,是時候跟著航海者哥倫布遊到美國網店!小編整理了一些這次減價很值得入手的潮流服飾, ... 於 www.buyandship.today -

#51.哥倫布日(一些美洲國家的節日) - 中文百科全書

哥倫布日 (Columbus Day),又稱哥倫比亞日,是紀念哥倫布於1492年首次登上美洲大陸而舉行的節日,時間是10月12日或10月的第二個星期一, ... 於 www.newton.com.tw -

#52.拜登總統公告頒布原住民日將與「哥倫布日」一起紀念慶祝

「原住民日」將於10月11日與國會訂立的「哥倫布日」(Columbus Day)一起紀念及慶祝,儘管多年來,美洲原住民都會在「哥倫布日」這一天參加地方及國家 ... 於 www.worldjournal.com -

#53.哥倫布日的簡介? - 劇多

哥倫布日 (Columbus Day),又稱哥倫比亞日,每年10月12日,是一些美洲 ... 克里斯托弗·哥倫布是義大利Nautilus,出生於熱那亞。1476年移居葡萄牙。 於 www.juduo.cc -

#54.美国:哥伦布日纪念还是反思? - 知乎专栏

作者:Pansesus美国十月份有一个非常不起眼的节假日——哥伦布日。哥伦布日一般是在十月的第二个星期一。之所以如此,是因为当时哥伦布“发现”美洲新大陆 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#55.哥倫布日 - 人間福報

紐約十一日舉辦第六十六屆哥倫布日遊行,遊行活動於一九二九年獲紐約市認可為正式活動,每年有超過三萬五千人共襄盛舉,圖中表演藝人在隊伍中誇張地 ... 於 www.merit-times.com -

#56.紐約舉行哥倫布日游行 --圖片頻道--人民網

當天,紐約舉行哥倫布日游行,紀念意大利航海家克裡斯托弗·哥倫布首次到達美洲大陸。哥倫布日游行也是美國最大的展示意大利文化傳統的慶祝活動。 於 pic.people.com.cn -

#57.哥倫布騎士連帽衫哥倫布騎士哥倫布哥倫布日天主教宗教教會騎士

【洗滌說明】手洗機洗,請勿漂白【特別說明】此尺碼數據為衣服平底下測量,因測量方法不同,誤差在2-4cm內屬正常現象" 購買哥倫布騎士連帽衫哥倫布騎士哥倫布哥倫布日 ... 於 shopee.tw -

#58.哥倫布日改為原住民日川普不認同捍衛哥倫布 - RFI

美國為紀念哥倫布(Christopher Columbus)發現新大陸,將每年10月第2個星期一訂為國定假日哥倫布日(Columbus Day)。川普今天和來訪的義大利總統 ... 於 www.rfi.fr -

#59.“哥伦布日”危地马拉首都爆发抗议:民众推倒纪念碑反殖民侵略

当天,危地马拉首都爆发抗议,抗议民众试图推倒哥伦布雕像,还对一座19世纪的总统纪念碑实施“斩首”,并泼上红色油漆,以此抗议欧洲殖民者对当地原住民 ... 於 news.jstv.com -

#60.駐美國臺北經濟文化代表處放假乙日

2021年10月7日. 本(2021)年10月11日(星期一)為美國哥倫布紀念日,駐美國台北經濟文化代表處比照美國聯邦政府放假一天,領務櫃台當日暫停服務。 於 www.taiwanembassy.org -

#61.美國「哥倫布日」爭議誰拆掉這位航海家的光環? - 香港01

美國每年有「哥倫布日」(Columbus Day),在2018年是本周一(10月8日),紀念意大利航海家哥倫布(Christopher Columbus)1492年發現美洲新大陸。 於 www.hk01.com -

#62.紐約哥倫布雕像存廢市長和州長都贊成保留 - Rti 中央廣播電臺

繼紐約州州長古莫(Andrew Cuomo)表態支持保留紐約中央公園附近探險家哥倫布雕像後,紐約市市長白思豪(Bill de Blasio)12日也排除移除哥倫布雕像的選項 ... 於 www.rti.org.tw -

#63.哥倫布日慶祝活動的爭議 - Also see

雖然前者每年通過的爭議相對較少,但近幾十年來,反對哥倫布日(在十月的第二個星期一觀察到)加劇了。 美洲原住民團體認為,意大利探險家抵達新世界引發了對土著人民以及 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#64.“哥伦布日”要被替代?外媒:拜登正式承认“土著人日” - 科技

报道称,关于“哥伦布日”庆祝活动、纪念仪式以及哥伦布纪念碑的争议在美国已持续多年,但2020年夏天,在非裔美国人乔治·弗洛伊德之死引发反种族主义 ... 於 tech.sina.cn -

#65.美前議長金里奇夫婦“哥倫布日”發紀念文吁尊重歷史

每年10月的第二個星期一是美國聯邦法定節日“哥倫布日”,以紀念克里斯托弗·哥倫布(Christopher Columbus)1492年10月12日到達美洲大陸,他是發現美洲 ... 於 m.soundofhope.org -

#66.乃為紀念西元1492年10月12日,航海家哥倫布到達美洲大陸 ...

... 日一句 > 寰宇世界 > 10月12日是西班牙國慶日,乃為紀念西元1492年10月12日,航海家哥倫布到達美洲大陸這個擴展西班牙國威的偉大航海成就,因此又為「哥倫布日」。 於 www.hhjh.tp.edu.tw -

#67.哥倫布日插圖和矢量圖形 - iStock

從iStock 的690 項哥倫布日插畫檔當中隨心選擇。尋找您在他處找不到的高品質免版稅向量圖片。 於 www.istockphoto.com -

#68.抗議哥倫布日波特蘭老羅斯福與林肯雕像被推倒 - 中時新聞網

10月12日是「哥倫布日」,美國將其定為聯邦假期,但是許多美國人在今天表達對哥倫布日的憤怒,並且遷怒到其他歷史人物。奧勒岡州波特蘭市的抗議者, ... 於 www.chinatimes.com -

#69.【南方一週】哥倫布日美國原住民籲拜登終止石油計畫 - 苦勞網

許多國家把10 月11 日訂為「哥倫布日」,以紀念航海家哥倫布發現美洲新大陸的成就。但是對於美洲原住民而言,這天卻象徵著歐洲殖民主對於原住民展開大 ... 於 www.coolloud.org.tw -

#70.哥倫布日[一些美洲國家的節日] - 香港百科全書WIKI

哥倫布日 (Columbus Day),又稱哥倫比亞日,是紀念哥倫布於1492年首次登上美洲大陸而舉行的節日,時間是10月12日或10月的第二個星期一, 於 www.hktopic.com -

#71.美國10州、數百城市將「哥倫布日」改為「原住民日」 - 風傳媒

過去在美國,10月的第二個星期一是聯邦法定假日「哥倫布日」,紀念義大利探險家與殖民者哥倫布(ChristopherColumbus)在1492年10月12日越過大西洋、 ... 於 www.storm.mg -

#72.哥倫布日 - 求真百科

哥倫布日 是美洲部分國家的法定假日,用以紀念意大利探險家、殖民者、航海家克里斯托弗·哥倫布於1492年發現美洲新大陸,開拓新天新地及擴展西方文明。 於 www.factpedia.org -

#73.看美国最具争议节日哥伦布日- 居外网 - 海外房产

美国节日,哥伦布日,美国传统,美国哥伦布日. ... 华盛顿—每年10月的第二个星期一是美国的联邦法定节日“哥伦布日”以纪念克里斯托弗·哥伦布1492年10月12日到达美洲大陆。 於 m.juwai.com -

#74.哥伦布日改为原住民日川普不认同捍卫哥伦布 - SwissInfo

(法新社华盛顿16日电) 美国总统川普今天捍卫发现美洲的15世纪义大利探险家哥伦布的文化遗产。哥伦布因被部分人士指控须为美洲原住民遭大屠杀负责, ... 於 www.swissinfo.ch -

#75.不再慶祝哥倫布日多州改變紀念方式- AM1480 | 華語電視SINOTV

週一(12日)是哥倫布日,不過近年來,越來越多的州和地區將這一天改為原住民日, ... 城市之一波特蘭再度爆發暴力事件,起因就是有人發起「原住民日之憤怒」的抗議。 於 nysino.com -

#76.VOA慢速英语- 哥伦布日:美国最具争议的节日 - 51VOA

十月的第二个星期一是美国联邦假日“哥伦布日”,这意味着大多数联邦办公室会放假关闭。 The holiday honors the first visit to America by the Italian explorer ... 於 www.51voa.com -

#77.哥伦布日西班牙 - 工商筆記本

哥伦布日 (英語:Columbus Day)是美洲部分国家的法定假日,用以纪念意大利探險家、殖民者、 ... 美国的联邦法定假日,多数银行、公立学校于该日放假,但各州的法律 ... 於 notebz.com -

#78.被取消的美國「哥倫布日」:民族的成就,不該建立對其他族群 ...

【我們為什麼挑選這篇文章】. 哥倫布「發現」美洲大陸後,當地原住民的生存空間遭到掠奪。近年來,因轉型正義的發展,已經漸漸停辦哥倫布日的慶祝活動 ... 於 buzzorange.com -

#79.反對哥倫布日與紀念哥倫布的慶典遊行 - 《海峽評論》371期

1492年10月12日那個致命的早晨,當泰諾族印地安人把哥倫布從死神手裡救出時,一個多麼難得的良機曾展現在我們眼前,歐洲與美洲文化本可因此匯流,雙方美好的事物本可 ... 於 haixia-info.com -

#80.2021年10月11日(星期一)為美國哥倫布紀念日 - ROC ...

2021年10月11日(星期一)為美國哥倫布紀念日,本處依規定放假一日,當日領務櫃台亦暫停服務。本處將於10月12日(星期二)起恢復上班。 於 www.roc-taiwan.org -

#81.哥倫布日改為原住民日川普不認同 - 三立新聞

哥倫布和他的3艘船1492年抵達加勒比海時,美洲已有原住民在此生活。因此美國緬因州、佛蒙特州(Vermont)、新墨西哥州、阿拉斯加州和夏威夷州已將哥倫布日 ... 於 www.setn.com -

#82.Columbus Day Parade 哥倫布日大遊行(10/14)

哥倫布日 大遊行(Columbus Day Parade)是美國最大型的遊行之一,而這一天是用來紀念哥倫布發現了美洲的新大陸、宣揚意大利裔美國人和社區的傳統文化。 於 wacowny.com -

#83.哥倫布日的英文單字 - 漢語網

the bond market was closed monday for the columbus day holiday. 第47屆哥倫布日游行自11日期於本周在美國紐約拉開帷幕,以紀念促成精神意大利航海家 ... 於 www.chinesewords.org -

#84.美國「哥倫布日」與「原住民日」並列西方 ... - Yahoo奇摩新聞

哥倫布 一共四次航行到美洲,於1506年5月20日去世。雖然他因為「發現美洲」而腰纏萬貫,但他希望找到東方的夢想一生也沒有實現。 近年來,科學家希望通過 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#85.「哥倫布日」不是國慶日:自己民族的成就,不該建立在迫害 ...

每個十月的第二個星期一,是紀念哥倫布大駕光臨美洲大陸的日子。這個節日代表著來自歐陸的驕傲祖先們在美洲大陸篳路藍縷、以啟山林的光榮歲月。如果給 ... 於 www.thenewslens.com -

#86.【2021美國哥倫布日】精選美國特價商品推介!$9790入手 ...

10 月11 日正是美國哥倫布日,義大利探險家、殖民者、航海家克里斯多福·哥倫布於1492年發現美洲新大陸,開拓新天新地及擴展西方文明。 於 www.buyandship.com.tw -

#88.哥伦布日 - 快懂百科

哥伦布日 (Columbus Day),又称哥伦比亚日,是纪念哥伦布于1492年首次登上美洲大陆而举行的节日,时间是10月12日或10月的第二个星期一, 於 www.baike.com -

#89.看美國最具爭議節日哥倫布日 - 壹讀

華盛頓—每年10月的第二個星期一是美國的聯邦法定節日「哥倫布日」以紀念克里斯多福·哥倫布1492年10月12日到達美洲大陸。但它也是美國最具爭議的節日之 ... 於 read01.com -

#90.美国哥伦布日在变原住民节 - 环球网

【环球时报综合报道】10月第二个星期一是美国的哥伦布日,为纪念哥伦布1492年首次登上美洲大陆,美国从1792年起便开始庆祝这一节日。 於 world.huanqiu.com -

#91.哥伦布日是每年什么时候?哥伦布日时间、由来、特色活动介绍

哥伦布日 时间:. 哥伦布日(Columbus Day),又称哥伦比亚日,是纪念哥伦布于1492年首次登上美洲大陆而举行的节日,时间 ... 於 www.cifnews.com -

#92.ETF/美股於2021年休市日通知

ETF/美股之2021 年休市日如下: ... 總統日. 02/12. 農曆新年. 02/15. 農曆新年 ... 哥倫布日. (交易不交割). 10/14. 重陽節. 十㇐月. -. -. 11/11. 退伍軍人日. 於 bank.sinopac.com -

#93.反映美國政府政策立場的社論:哥倫布日與哥倫布大交換 - VOA ...

1492年10月12日,三艘西班牙船在克里斯托弗·哥倫布的率領下在今天的巴哈馬群島的一個島嶼上登陸。為紀念這一登陸的週年,美國每年都有“哥倫布日”。 於 editorials.voa.gov -

#94.美股股市休市日 - 永豐金理財網

耶穌受難日Good Friday. 05/31. 陣亡將士追悼日Memorial Day. 07/05. 獨立紀念日(補假)Independence Day. 09/06. 勞動節Labor Day. 10/11. 哥倫布日Columbus Day (交易 ... 於 www.sinotrade.com.tw -

#95.哥倫布是英雄or兇手? 拜登立「原住民日」盼文化互尊重

10月的第二個星期一,是美國的「哥倫布日」,紀念義大利航海家在15世紀發現美洲新大陸,但隨著過去的歷史逐漸被揭開,哥倫布不再是神話般的傳奇人物, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#96.尊重傳統文化「哥倫布日」大遊行圓滿舉行(組圖) - 紐約新聞

因COVID-19大流行而不得不停辦1年的「哥倫布日(Columbus Day)」大遊行,在今年10月11日恢復了每年一度的傳統活動,舉辦了第77屆紐約哥倫布日大遊行 ... 於 www.secretchina.com -

#97.「哥倫布日」看美國族裔 - 蘋果日報

十月十二日是哥倫布首次登陸拉丁美洲的日子。一七九二年天主教哥倫布修會在紐約市舉行儀式紀念此一事件三百周年,一九三七年羅斯福總統宣布該日 ... 於 tw.appledaily.com -

#98.「哥倫布日」2021-10-13 19:20

一切爭議圍繞住哥倫布到底是個甚麼人。根據歷史記載,生於熱那亞的哥倫布,1492年受命於西班牙國王,帶著給印度君主和中國皇帝的國書,率領 ... 於 news.tvb.com