wholesale意思的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦呂文浩寫的 五四啟蒙思想的延續與反思:潘光旦社會思想研究 和羅素.雅柯比的 最後的知識分子都 可以從中找到所需的評價。

另外網站外貿英語詞彙- wholesale是什麼意思wholesale的中文釋義也說明:wholesale 是什麼意思wholesale的中文釋義分析:wholesale是什麼意思、英語單詞推薦、用法及解釋、中英文句子翻譯、英語短語、詞彙辨析英音['həulseil] ...

這兩本書分別來自秀威資訊 和左岸文化所出版 。

國立臺灣大學 科際整合法律學研究所 周漾沂所指導 蔡依宸的 論詐欺罪詐術之意涵 (2018),提出wholesale意思關鍵因素是什麼,來自於詐欺罪、財產支配、財產權、詐術、制度性社會交往模式。

而第二篇論文銘傳大學 法律學系碩士班 顏廷棟所指導 張子浩的 我國浮動油價機制對於油品市場競爭之影響-以聯合行為規範之探討為中心 (2013),提出因為有 一致性行為、合意、油品市場自由化、浮動油價機制、產業政策、聯合行為、競爭政策的重點而找出了 wholesale意思的解答。

最後網站wholesale price是什麼意思及用法翻譯wholesale price的意思則補充:wholesale price是什麼意思及用法翻譯wholesale price的意思推薦:wholesaleprice是什麼意思、英語單詞推薦名詞批發價格相似短語atwholesaleprice批發 ...

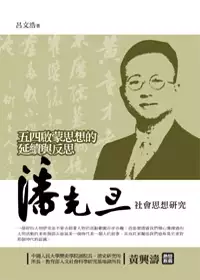

五四啟蒙思想的延續與反思:潘光旦社會思想研究

為了解決wholesale意思 的問題,作者呂文浩 這樣論述:

1920年代中期至1940年代末期活躍的學者型社會思想家潘光旦,在接受優生學、社會學、性心理學等新興學科時表現出怎樣的特徵?在接受這些學科並作出開創性貢獻之後,他結合這些學科內容和中國社會的實際闡發了哪些具有獨到見解的社會思想?這些社會思想在中國的社會政治變革和文化建設上具有怎樣的意義?這些以前鮮為人知的內容將是本書著力探討的問題。 作者簡介 呂文浩 1971年生,中國大陸西北大學歷史學學士,北京清華大學思想文化研究所專門史碩士,北京大學社會學系社會學博士,現為中國社會科學院近代史研究所副研究員。曾在潘光旦學術思想研究、社會學史、社會思想史以及清華校史、西南聯大史等方面發表論文、書評十

餘篇,著有《潘光旦圖傳》。 序言導言一、一別卅載又逢君二、後五四時代知識份子與思想史 第一章 家世與國內求學時代一、詩書之家覓新知二、西風習習溫舊學 第二章 從優生學向社會學的擴展一、西方優生運動的波瀾二、選擇優生學作為專業三、在美國學習優生學四、兼顧社會思想的經過與原因五、從優生學擴展到社會學的邏輯環節 第三章 潘光旦:社會學界的優生學家一、春風化雨博雅師二、「文化與優生學」之爭三、其他社會學界同仁反應不一四、餘言 第四章 潘光旦對社會學的認識一、個人與社會並重的社會觀二、社會學是一門「很切實的學問」三、社會學研究的基本框架四、區分社會學與社會主義 五、餘言 第五章 潘光旦的中國民族觀一

、民族:血緣與文化共同體二、潘光旦中國民族性認識的思想淵源三、潘光旦所見中國民族的四種病態四、以優生學作為手段來改善民族品質五、從兩個論爭看民族品質改善的不同見解六、餘論 第六章 潘光旦關於婚姻家庭問題的見解一、戀愛與婚姻選擇的標準二、遠婚近婚與遲婚早婚三、婚姻的可取性四、折中家庭的意義五、新賢妻良母論六、生育節制本身也要受到節制七、鍾情於家庭養老八、餘論 第七章 潘光旦、靄理士與中西性文化的融會一、學術因緣二、靄理士在思想傾向上對潘光旦的影響三、兩點思想差異四、「貞節」新解與五四後性道德的探討趨勢五、選擇性闡釋中國性文化史六、對當時涉性事件、言論的評論七、餘論 第八章 潘光旦的中西文化觀一、

種族競存標準下的中國文化二、與胡適在文化觀上的兩次討論三、「中國本位」的內涵四、「不忘本來民族之地位」五、以「三才通論」分析中西文化的利弊 參考文獻一、論文、一般文章二、專著、資料集三、學位論文、博士後報告後記 序言 黃興濤 在中國現代學術史上,潘光旦的重要地位大約毋庸置疑。韓明謨先生在《中國社會學名家》一書中,就將他列為中國社會學「較突出並有代表性」的四大名家之一(另三家為孫本文、陳達和費孝通)。與此同時,他還是現代中國首屈一指的優生學家、性心理學家,有成績的民族學家和重要的社會史家。作為學者的潘光旦,可以說既學有專攻,又博識多能,屬於那種思想敏銳、特色獨具而又積極用世的「學術大家」一

類。 記得1980 年代,中國社會學開始「重建」、社會史研究潮流剛剛興起之時,我和許多青年學子一樣,都經歷過一個熱心「悅讀」潘光旦和費孝通著作的時期。潘氏的《明清兩代嘉興的望族》、《中國伶人血緣之研究》兩書和費氏的《鄉土中國》等書,堪稱那個時代社會學與歷史學互相滋養的代表之作,它們曾帶給無數雄心勃勃的學子以學養的積澱、研究的激勵和方法的啟迪。後來,在探討民族性改造思想和「中華民族」觀念形成認同的過程中,潘氏那種介於種族和國家之間的獨到「民族」界說,以及在《性心理學》譯注中所體現出來的中西文化融會功夫,又曾激起自己由衷的贊佩和敬意。像他那樣有社會關懷、富思想能力、輕學科界限且底蘊深厚的學者,

得到學人喜愛、漸受學術史家重視和研究,實在是理所當然的。 不過,若要將潘光旦放在中國現代思想史上去看,或選擇潘光旦作為思想史研究的專門對象,人們的觀點則可能會有所不同。我不得不坦承,在閱讀呂文浩這本《五四啟蒙思想的延續與反思─潘光旦社會思想研究》之前,我是從未認真思考過潘光旦算不算一個重要而有特色的思想家、他在中國現代思想史上究竟具有何種意義、地位或代表性這一問題的。但讀過此書之後,或者說在閱讀此書的過程中,我卻又有了一些新的認知和想法。 長期以來,我們的近現代中國思想史書寫,主要以政治思想史為主、文化和經濟等思想史為輔,關心和敘述的都是精英人物尤其是「思想家」的思想。近些年,葛兆光等

先生提倡「一般思想史」研究,呼籲人們重視那些對現實社會生活發生了切實影響的普遍思想觀念,我是深表贊成的。不過在我看來,這種「一般思想」不僅要具備普遍的「社會性」,還要能體現打破各門學科、各個領域專門界限之思想的「基礎性」;同時,其思想者主體也不能只局限於某個特定的階層,如葛先生所提到過的「一般水準的普通知識份子和普通文化人」,而更需考慮「精英」與「大眾」互動的複雜情形。 特別是在近現代中國傳統社會及其觀念發生重要轉型的特殊時代,此種一般思想觀念形態的形成,顯然無法漠視精英分子的思想參與和作用過程。 在閱讀呂文浩此書的時候,我忽然感到,如果出於上述思路,那麼那些精英人士在大眾媒體上,就戀

愛、婚姻、家庭、性、生育、民族、國家、文明等社會生活的「基本問題」所發表的有特色有影響的「社會思想」,是否也應該成為近現代中國「一般思想史」所關注的對象,並程度不同地構成其可供選擇的思想內涵呢?這的確是需要認真考慮的問題。在此書中,文浩雖沒有明確談及「一般思想史」,但通觀全書,他無疑十分重視這些「社會思想」的內容,甚至可以說,他正是將這些「社會思想」視作潘光旦思想的核心部分而加以深入闡述和精心分析的。在「導言」裡文浩還曾強調,潘光旦「捲入時代思潮的程度既深且廣」,其中一個重要的表現,就是在上述許多社會文化問題上,他多參與過公開的討論和論爭。我不知道像這樣從「社會思想」重要性的視角來理解潘光旦在

「中國現代思想史」上的獨特意義,是否與文浩一致?或者說至少能為文浩所認同? 當然,文浩主要從「後五四時代知識份子」突出代表的角度,以知識、學術與思想的關係問題為方法論意識來揭示潘光旦的思想史地位,也是別具見解、很富啟發性的。誠如他所言,以潘光旦為突出代表之一的後五四時代知識份子,他們大多是依託於學院體制的職業學者,其充當思想界的重要角色,往往在思想論述中打上深深的學術烙印:「也許他們的主張多具書生意氣,但其優勢也是很明顯的,他們的西學知識不再是支離破碎的、一知半解的,他們對於社會問題和文化問題的判斷,往往經過科學的盤詰,具有更加紮實的學理依據。」(見該書「導言」)。因而他們對傳統和西方文化

往往採取較為平靜與理性的態度,對五四一代知識份子激進的思想批判,亦多能予以雙重的反省。這在某種程度上,毋寧說也正體現了時代思想水準的總體提升。 潘光旦留學時所學專業為優生學,回國後又長期任職於社會學界,在他身上,那種經由優生學訓練和社會學薰陶而形成與強化的「社會選擇」(他有時又自稱為「人文選擇」)的獨特思想方法,可以說是牢不可破、自覺到家的。他以此觀察和思考各種社會和文化問題,也以此評斷世間諸事。這是他作為學者型社會思想家的一個突出的特色。因此當他讀到胡適主張對西方文化取「Wholesale acceptance」(全盤接受)態度時,便忍不住要起而辯論,因為「Wholesale」乃好壞不分

、整個「批發」,恰是要省略掉那萬萬不可省卻的「選擇」功夫。後來胡適雖接受潘氏批評,承認自己的說法有「語病」,自嘲即便是99%也不能算作「全盤」,但其實他卻未見得真正領悟了潘氏所批評的要領。 正因為重視「選擇」,潘光旦對主張改造中國民族性的思想同道張君俊也要嚴厲批判,指責他對自然選擇和社會選擇說缺乏瞭解,強調「民族素質的改造,除去選擇,更無第二條路可走」。為此,他主張「婚姻要選擇,生育也要選擇」,一切的一切都要選擇。而為了選擇,控制和引導的功夫實在又必不可少。 這種主動「選擇」的運思方式既成習慣,也就有力地保證了潘光旦總體思想的理性品格。比如對於中國古代經書,他既反對那種「完全唾棄不講」

的簡單態度,也並不贊同「談不上整理、談不上選擇」地去讀經;他強調中華民族「有過幾千年的閱歷與經驗」,這「整個民族的生活經驗」,的確值得「當代人的一盼」,但又認為只有用現代眼光加以「選擇性整理」,它們才能在一定程度上,為「轉移世界環境」作出應有的貢獻,等等(可參見文浩本書第八章「潘光旦的中西文化觀」的有關論述),不一而足。 「選擇」既是自然的、又是社會與人文的;既是歷史的,又是當下的,它是一種需要、一種本能、也應該是一種自覺的生存狀態與方式。潘光旦特別將「選擇」與英文中的「adaptation」過程緊密聯繫起來,把「adaptation」苦心孤詣地譯成「位育」而不翻作「適應」,真的是耐人尋味

、啟人深思。在他看來,翻作「適應」,很容易使人狹隘地誤解為是對環境的一味「遷就」,這樣人的能動選擇性就不免要被忽視和輕視,這是他所最不能容忍的。 「位育」一詞的靈感來自《中庸》。所謂「喜怒哀樂之未發謂之中,發而皆中節謂之和。中也者天下之大本也,和也者天下之達道也。致中和,天地位焉,萬物育焉」。故「位育」又被稱之為「中和位育」,它體現著一種自然與人道的動態合一境界。這樣的翻譯是否準確姑且不論,但它卻無疑凝聚了潘光旦融會中西的旨趣與精神。那種學者自是的「書生之氣」,也在這一創構之詞中一併彙集,彰顯無遺。 「位育」之道提醒人們在做選擇時,不僅要有一種自然適度的節制,還務必保持一種平靜無偏的心

態。自大的態度和自卑的情結,都容易導致錯誤的判斷和選擇。在這個問題上,潘光旦對「早婚」話語的論析很有典型性。清末以降,以梁啟超為首的啟蒙思想家總愛將早婚與國家積弱聯繫起來,認為早婚傷身弱種,罪大惡極,以至人人以為至理、信奉不移。而潘光旦卻從優生學原理出發,並引證當時大量的科研成果指出,早婚遲婚其實各有優劣,早婚既不必與傷身有直接關聯,也並不必然導致缺陷較多的產兒。梁啟超式的論調之所以流行,不過是國人積久的自餒心理作怪罷了:「自餒心之所至,至認種種不相干或不甚相干之事物為國家積弱之原因,從而大聲疾呼,以為重大癥結端在乎是,早婚特其一例耳」。這種近代中國少有的「異見」,對我們理解「禁早婚」的主流話

語之特性,意義不言自明;而潘光旦思想的反思特質,也可以由此略見一斑。 作為一個社會思想家,潘光旦關於「社會選擇」或「人文選擇」的思想還有待於人們去作進一步的揭示與闡發。而這種思想有時來源於或體現為他對社會日常生活的深入觀察和批判意識。比如他對中國人遊藝生活中「麻將」的流行及其社會效應的分析,就頗有些發前人所未發之妙論。在他看來,「中國人的民族性與麻將牌中間,實在有一種固結不解的心理因緣在」。麻將牌與外國紙牌的玩法不同,它完全用不著「合作的功夫」,不僅用不著合作,而且合作還要不得。玩家一定得假定「其餘三人無一不是你的敵人,要對他們鉤心鬥角,一刻不可懈怠。……他無時不在想佔便宜,或至少叫別人也

占不到便宜」。他的意思是說,中國人對麻將牌的酷愛與民族病態心理有關,而反過來,此種日常娛樂方式的社會選擇,又不斷固結強化著此種民族心理。諸如此類的社會批評,在潘光旦的文字中並不少見,文浩此書中也多有論述,它實際上反映了「後五四時代知識份子」在力圖超越此前啟蒙思想家的同時,對其啟蒙主題也有一種深沉的延續與自覺的繼承。 關於潘光旦的思想,認知的視角自然很多,其豐富的內涵,也絕非淺學者所能盡揭。文浩研究潘光旦多年,又受過社會學與歷史學兩種學科的訓練,故在綜合認知和整體把握其思想方面,具有明顯的優勢。通讀該書,我覺得他對潘氏思想的重要內容、特點與意義等問題,都有出色的闡述和深入的論析。在解讀潘氏思

想的過程中,他注意揭示其思想的「學理」依據一點,給我的印象尤為深刻。我與文浩是同道也是朋友,對他的為學態度和認真勁頭向有感觸。他劬學覃思、不喜「花槍」、重視資料、講究表述,這種風格也是我所喜歡的。蒙文浩信任,命作序言,因得以先睹大著為快,並草此讀後之感,以與作者和讀者交流。

論詐欺罪詐術之意涵

為了解決wholesale意思 的問題,作者蔡依宸 這樣論述:

刑法詐欺罪是很常見的犯罪,但在個案適用上仍有不少疑義。本文嘗試說明詐欺罪的保護法益,是人對財產的支配關係,並證立以制度性社會交往模式,即被人們廣泛踐行以相互承認彼此主體性的對待模式,作為判斷詐術所輸出風險在刑法上容許與否的標準,並將之適用到具體案例中。制度性社會交往模式並無法以某個外於此觀點的方式來理解,而只能將自己置身其中來尋求。本文在具體案例的運用也因此僅是某一瞬間對制度的觀察與想像,比起全然的同意或批評,本文所希求的毋寧是更多的思考與對話。

最後的知識分子

為了解決wholesale意思 的問題,作者羅素.雅柯比 這樣論述:

知識分子們去哪裡了? 這本標題聳動的書記述了美國公共知識分子的消失。這三十年來,Irving Howe、Daniel Bell、John Kenneth Galbraith(《揭開皇后的面紗》,天下文化)、Edmund Wilson、Lewis Mumford、Jane Jacobs(《集體失憶的年代》,大塊)、C. Wright Mills(《社會學的想像》,巨流)、Alfred Kazin這一代的知識分子主宰了美國的文化圈,但卻沒有任何年輕的學者群承接他們。早期的知識分子都會在城市中自由開放的藝文圈活動,為了教育大眾而寫作,但今天的思想家們卻是窩在校園裡,製造只有少數菁英才讀的論文

,學習如何獲得終身教職,而非創造文化價值。 這本標題聳動的書分析並記述美國公眾知識分子的消失。賈柯比說,這種現象有幾個原因,比如城市波希米亞的消失,各種創作平台的沒落,最主要的也是最讓人難以忍受的原因,則是知識分子汲汲營營於學術職位。關心台灣高等教育及知識分子地位的人,從此書中也可以獲得若干省思。 本書特色 一,自己人(學院知識分子)批判自己人(學院知識分子) 二,揭露了有別於美國大眾文化的美國學院文化 三,提醒我們台灣社會也有公眾知識分子缺席的問題 作者簡介 羅素.雅柯比Russell Jacoby 1945年出生於紐約,先後在芝加哥大學與威斯康辛大學麥迪遜分校求學,19

74年在羅徹斯特大學取得博士學位,現為加州大學柏克萊分校的歷史學教授。研究領域為20世紀歐洲及美國的文化史,特別著重教育及知識分子的領域。他提出「公眾知識分子」這個概念,在本書中探討公眾知識分子的角色與衰落,從而引發學界長達數十年的討論。另著有《烏托邦的終結》《不完美的圖像:反烏托邦時代的烏托邦思想》等。 譯者簡介 傅達德 台大政治系畢業,美國雪城大學政治學碩士、經濟學博士候選人。譯有《About Sex》(天下),《不完美的年代》(左岸),著有《小城雪霏霏》(新新聞),目前任職於泰宗生物科技。 序 二○○○年再版導論 一, 失蹤的知識分子 二, 悵然吟式微 三, 邁向市郊路 四, 數風

流人物 五, 校園新左派之一 六, 校園新左派之二 七,最後的知識分子之後 作者序 「我們的知識分子在哪裡?」 為本身世代做紀錄的哈洛德.史登斯,在他一九二一年的《美國與青年知識分子》一書中提出這個疑問。他發現他們避往歐洲,而他支持此一行為,並隨即步其後塵,加入了日後最為著名的美籍知識分子團體之一,失落的世代。 史登斯的問題或許也適用於當前,他的答案卻不然。他相信,是商業文明對於一般青年、尤其是對於知識分子的敵意,將年輕作家們驅趕至歐洲。這看法並不合乎現況。時下青年是頗得寵的;知識分子若能蒙受注意,通常也就能夠博取讚譽或資助。青年們首途歐洲可不是倉皇出走,而是去逍遙度假,有時候

是去參加研討會。鮮少有美國知識分子過著流亡生涯。不過問題還是存在:年輕一輩的知識分子在哪裡?這便是我的出發點。 我搜尋不到幾個年輕一輩的知識分子——我所謂「年輕」,標準約莫在四十五歲以下,這可要讓真正的年輕人感到憤慨。我的標準也並非?對,而是以出生於二十世紀頭先數十年的「上一代」美國知識分子做為基準。他們的音容風采,已非年輕一輩知識分子所能重現。 如此說,可能會造成誤導,畢竟問題不在於道德墮落,而是在於世代變遷。知識分子的經驗已不同於以往;這可不是什麼新聞,其緣由卻未獲得探究,並且至少有項後果受到忽略而貽害深遠,那便是公眾文化的貧瘠。 以旺盛活力與清晰理路來寫作的知識分子,恐怕就跟

紐約和舊金山市區的低廉房租一樣地稀罕。在巨型大學的時代到臨前,成長於市區街道與咖啡館的「上一代」知識分子,是?有學識的讀者寫作的。取而代之的是些高科技知識分子、顧問和大學教授之類的無名靈魂,他們或許頗有能耐,而且還不只有能耐而已,但他們卻未能充實、滋養公眾生活。年輕一輩知識分子的生活幾乎全都在校園裡開展,他們所面對的是專業同僚,而不為外界知悉或接觸得到。公眾文化依賴著逐漸凋零的老一輩知識分子,他們所操持的通俗語言,其後繼者已愈來愈無法掌握了;這正是危險與威脅所在。 在內文的章節裡,我將審視文化世代之間的裂隙;我會提出一些可能的成因,並估算其代價。如此而已!一本面對宏大主題的小書,得要處理極

其龐雜的議題,但我將略過大部分,而逐一討論其中數項。 除了略為述及一些獨樹一幟、形塑文學風貌的小說家們,我的論說乃限定在非虛構之作,特別是文學、社會學、哲學與經濟學的思想,這些領域,是我認為世代之間斷裂得最為顯著且傷害最巨之處。我排除掉音樂、舞蹈、繪畫、詩詞,以及其他藝術,畢竟沒有單一一項命題可以適用於所有的文化形式。可以確定的是,也沒有什麼文化形式是獨立自存於廣大社會之外的;而且我還認為,對其他區域進行批判性與世代的探索,也許會具有啟發效益。 舉例來說,虛構之作進入大學——「創意寫作」中心和「駐校」作家的設置;學院小說、英文學系小說的興起;數年來、甚至數十年來前衛派的缺乏——凡此種種

,無不透露出新近的虛構之作承擔了與非虛構之作同樣的壓力。近年來,拉丁美洲與東歐等地人士,以及黑人婦女,他們所創作的小說鋒芒漸露,這也意謂著,正當中心地帶大建商場、廣闢校區之際,創意的汁液卻在邊陲外圍流淌著。 雖然如此,虛構之作的發展歷程卻比非虛構之作要來得複雜。這或許是因為詩人和小說家一直都是偶爾才受到關注的局外人,始終光靠撿食桌上的麵包屑也就能夠存活下去。刊登虛構之作和詩作的小型文學期刊(有時也被稱為「小小」雜誌),其數量之多,顯示出想像文學的繁榮昌盛。 然而,即使是大力推動「小小」雜誌的靈魂人物也得承認,它們的時代過去了;拜廉價平版印刷和補助津貼之賜,現在充斥著太多的刊物,而這些刊

物似乎已經失去熱忱與方向了。只要它們不像以前卓越著名的刊物一樣,而只專門刊登虛構之作和詩作的話,也就證實了文化已陷於支離破碎。有位小型文學刊物的代理商指出,這些雜誌很少會「採取批判的立場;估且不提論說文,連書評與書訊也都愈來愈少見了」,而今它們所致力的,似乎僅是「縫補當前破裂的布邊罷了」。 我的概論是以美國(和加拿大)的知識分子做為基礎。我之所以排除掉生於國外與在國外受教育者(像是布魯諾.貝特罕、漢娜.鄂蘭、威爾海姆.賴希之輩),並非由於他們影響甚微(事實上正好相反),而僅是因為我想要篩濾出美國的世代生活,把他們放到一邊,才能稍窺其巨大的影響。至於我所納入探討的每一個人,加起來也僅是全體的

一小部分,不管怎麼選擇知識分子,總是有另一種相對應的選擇。要了解或表現時代精神,並沒有什麼欽定、非用不可的門道。知識生活原本就難以簡明扼要地呈現;當文化本身含混不清時,若還務求精確,勢必使探討流於瑣碎。有關一個失蹤世代的討論需要一些概括性的陳述,這意謂著某些作家將受到仔細考究,其餘則權且忽略,因此確有必要在各世代熠熠生輝者中披沙揀金,而自古以來便不乏濫竽充數者,如此,犯錯的風險在所難免。 我將運用種種類別——波希米亞、知識分子、世代、文化生活等等,但不會窮極定義之能事。太多的定義和過度的考慮將戕害思想。數十年來,現代分析哲學耗費無數心力來謀求建立良好的概念方法,結果卻只是喪失思考能力而已!

當然,其淒慘的紀錄並不表示我們可以妄行判斷。若能小心謹慎,便可在數十年或數世代的代表人物之間做出取捨。 由於我探究年輕一輩知識分子的整體作品(有時顯得粗魯無禮),而且我質疑大學對於文化生活的影響,所以我應該表明:我不是以局外人的身分來寫這本書的。當我說「他們」或「年輕一輩知識分子」時,我所指的是「我們」。當我提出一個「失蹤」世代時,我所討論的是我自己的世代。當我質疑學術界的貢獻時,我所審視的是我自己和朋友的寫作。我在學術刊物上發表過文章,並在一所大學出版中心出版了一本書。我閱讀學術專題論文和期刊。我喜愛大學圖書館,特別是那連綿不盡的書架與巨大的期刊室。我還在幾所大學教過書。我不會假裝自己與

眾不同而出類拔萃。我對失蹤的知識分子的批評,也是對自己的批評。 然而,我還該補充說,我也不全然是學術圈內人。十二年來,我浪跡於七所大學和數個學科,還不只一次嘗試去過自由撰稿者的生活。或許我也應該指出,本書並未得到基金會的襄助或大學的經費;我也沒有研究助理和研究生團隊來讓我表達謝意;我更無須感激某個從事如此這般高深研究的中心給了我一年的支持。 就算甘冒錯誤宣傳的風險,而佯稱某事比實際上更具爭議性,我或許還是要說:沒有人會完全同意本書。本書違反傳統一貫的忠貞。我的朋友、我的世代和我自己並非英雄,也不是受害者。我珍視年輕一輩的左派知識階級,而我相信,該階級已棄守太多;我以老一代知識分子做為衡

量的標竿,而我時常批評他們的作品;我看重保守的知識分子,而其可貴的活力掩蓋住沉悶乏味的虛偽與矛盾。一旦不假思索便推崇朋友與名位,思想也就枯萎了。 最後再做些說明:本書的書名‘the last intellectuals’是故意要模稜兩可——既是意謂最後一代的知識分子,也是指剛剛過去的那一個世代(如同上星期),表示很快就會有另一個世代。我撰寫此書雖未抱持樂觀的心態,但也不是要做為一個預言者。正當我完成這部作品時,多種領域之中的一些書籍開始問世,每一本都挑戰一個學科——像是《政治學的悲劇》、《經濟學的修辭》、《國際研究與學術企業》,以及《自六○年代以來的激進政治經濟學》等等。這些書並未堅持單一

的立場,卻都表明對於過度專業化的不滿,也都示意應該反其道而行,儘可能亡羊補牢,以重拾公眾文化。 還有其他一些跡象。目前,有個幽靈正糾纏著美國的大學,或至少困擾其教職員,那即是厭倦。一個世代的教授在六○年代之間與隨後進入了大學,當時的校園精力充滿,大鳴大放;而今這些教授就算還不至於灰心喪志,卻已是倦態畢露。有份報告發現大專院校的教職員「深受困擾」,而有將近四成準備要離開或想要離開學界。這種潛藏的不滿可能會浮現出來,而與公眾生活再次聯結。保守派人士驚疑此事可能發生,因此持續斥責他們所想像的來自大學的威脅。我認為他們錯了,但希望他們是對的。 知識分子要在「公共性」裡面再起 南方朔 近年來

,西方的「知識分子論」再度成為新的顯學,而這波知識分子的理論研究,無論在概念與視野上,都和以往不同。主要聚焦在所謂「公共知識分子」 (Public Intellectuals)的角色、失敗、以及社會變遷的相互關係,最後當然是希望藉著這些探討,而讓公共知識分子們以一種新的形貌再度走回歷史的舞台,創造出更均衡、更有價值關懷的社會。 在「知識分子論」的理論研究上,這是一次大轉向與大復興,而開啟這波新潮流的不是別人,就是雅各比於一九八七年所出的這本《最後的知識分子》。本書的原著迄今已整整二十二年,我們到了現在才有中文翻譯,這實在是遲到太久,但若因此書的翻譯而讓我們急起直追,趕上「知識分子論」的課題

,也重振我們這個社會的社會及價值關懷,那還是有意義的。一個知識分子缺席的時代,註定了不會是個好的時代,這種徵候在今天的台灣已愈來愈清晰可見。 在進入這本近代極為重要的著作之前,首要之務乃是讓我們體會雅各比教授寫這本書的心情。 對美國知識分子史有理解的人都知道,在二十世紀中葉之前,美國與歐洲甚或全球相同,知識分子都扮演了「啟蒙」和「前鋒」的角色。以美國為例,乃是知識分子們都是以在野之身辦雜誌、出書、寫文章或演講對公眾發表意見。由於這種工作挑戰大,且必須接受公眾檢驗,因而這些知識分子多半到了後來能在學問上成一家之言,而且談起問題來也能切事並造成公眾的共感。在美國歷史上著名的所謂「紐約的才子

才女幫」,即出了大批我們耳熟能詳的大字輩知識分子。當然也有許多當時的大字輩知識分子出身校園,但他們也和出身非學院的相同,能問學求知以及發表公共評論兩者得兼。我們熟知的名字如丹尼爾.貝爾、蘇珊.桑塔格、米爾斯、高伯瑞、孟福德、艾德蒙.威爾遜、艾文.侯伊……等皆屬之,這也就是說,以前是有「大牌知識分子」的時代。 但自從第二次世界大戰後,這種有「大牌知識分子」的時代即為逐漸淡出。在概念上這是一種知識分子的「衰退時代」,又被稱為知識分子的「敗北時代」(Defeatism)。就全世界範圍而言,我們可以說,自從羅素、沙特等人相繼逝世後,全世界已不再有那種以打天下之不平為志業的知識分子了! 而這種情

況的造成,當然不是沒有原因的。二戰之後的美國,從戰後復員起,大學即快速擴張,許多不在校園的知識分子皆因此而進入校園,此外,戰後的城市空間改造、郊區開始形成,也壓擠掉了傳統知識分子的活動空間;而新的傳媒出現,也壓縮了公眾意見的表達,簡要而言,那就是戰後的發展,乃是對知識分子進行收編、吞噬消化、或是驅逐的過程。知識分子已逐漸的被邊緣化,除了這種邊緣力量和趨勢外,我們也不能疏忽了知識分子本身也在自我邊緣化。知識分子們在進入校園後,服膺新的遊戲規則,只會關心一些瑣碎的小問題,對公眾議題已缺乏觀照及掌握的能力,這叫做「引人注意的瑣碎」(conspicuous trivility),它的意思就是很瑣碎、很

花俏但卻很無意義。當代雖然有些知識分子喜歡在口頭上進行「反叛」與「顛覆」,但因為都是侷限在瑣碎的事務上,因而這種「反叛」與「顛覆」遂只是剩下矯揉做作的外表。當代另一學者斯圖亞特.休斯遂稱之為「小調反叛」和「自慶行為」。雅各比教授則說它是種「抗議的微型政治學」,是一種「自我的泛政治,但卻反政治」,他是甚至用「政治自戀」來稱之。 面對知識分子在「邊緣化」和「自我邊緣化」雙重壓力下的夾殺,雅各比教授當然心以為危,並試圖為這個困境尋找新的視野與出路,於是在這樣的心情下,遂有本書的出現。 在本書裡,他對知識分子的角色失落做了極為深入的討論,他在本書裡提出「公共知識分子」這個後來已被充分延伸討論且

已被廣泛使用的概念,其核心就是要恢復知識分子的「公共關懷」──只有透過「公共關懷」,知識分子始有可能向一般受教育的公眾談論他們關心的課程,從而建立起知識分子與社會間已失去的紐帶。 雅各比教授在此書之後,即再也沒有停止過他對知識分子這個課題的持續關心,後來,一九九九年他又寫了《烏托邦的終結:冷漠時代的政治與文化》(The End of Utopia: Politics and Culture in an Age of Apathy),在此書裡,他提到了一個過去的故事:兩百年前,即一七九九年,當時法國大革命已到了嘎然而止的時刻,由於革命造成的動盪與傷害等於褫奪了知識分子的正當性,於是接下來的時

刻,知識分子遂告退潮冷卻,人心也變得麻木冷漠。這種保守的時代氣氛也擴散到了英國,於是高度理想主意的浪漫大詩人柯立芝遂寫了一封信給另一位大詩人華滋華斯,對當時社會的抑鬱消沉表示不安,信中並建議華滋華斯:「我希望你能寫一首白話詩,給那些因為法國大革命失敗,因而對人類的理想已放棄,並沉淪在伊壁鳩魯派的自私,退化到只關心日常軟性事務,至於對有願景的大問題則嗤之以鼻的人。」 華滋華斯一向支持法國大革命的進步價值,他受到柯立芝的激勵,遂於一八○二年寫了〈倫敦〉這首詩,詩曰: 米爾頓!你實在應當活在我們這樣的時刻, 英格蘭需要你:它已淪為一池死水的沼澤, 祭壇、刀劍、和鉛筆、爐邊,樓閣亭台這些英

雄留下的財產, 已失去了英國古代內在快樂的傳統。 今天的我們已成了自私的後代人種; 啊,請喚醒我們,請重新回到我們這裡, 賜給我們格調、美德、自我及力量。 你的心靈有如星辰般長照, 你的聲音有如大海般澎湃, 它純潔如坦露的上蒼,莊嚴、自由。 你根據這道理走你自己的人生旅程, 以一種欣然的神聖態度,但你的心 卻始終揹著最基本的責任重擔。 約翰.米爾頓乃是十七世紀英國的自由先鋒:在人類的自由發展史上,乃是地位崇高的先行者,由華滋華斯在詩裡重提米爾頓,希望他的精神能重振有如死水的時代,而雅各比教授則再提柯立芝和華滋華斯的那則歷史,這其實已反映出了他的心情──目前這個知識分子凋

零,停滯得有如死水般的時代,他企圖扮演的就是時代的鬧鐘,要從沉睡中把人們喚醒。 雅各比教授著作甚多,都圍繞知識分子如何重返歷史舞台這個課題。除了《最後的知識分子》有替新的知識分子理論奠基的重要意義外,其他如《社會健忘症》 (Social Amnesia)、《失敗的辨證》(Dialectic of Defeat)、《烏托邦的終結》等,也都一路深入延伸討論這個課題。根據個人多年來對他著作的理解,他之所以為世所重,乃是他的論點有著極為重要的原創性。他不像有些學者一樣,只是把知識分子角色的凋零歸因於社會的變遷、近代學院體制冷漠、以及逸樂文化的興起,體制的再封建化等。上述這些原因,的確發揮了一定

程度的作用,但雅各比教授更強調的,乃是知識分子自我邊緣化、自己打敗自己的這個部分。他會提出「公共知識分子」這種新的概念,其實就寓有知識分子應自我改造的寓意! 如果我們不是心中有著既定的習慣性見解,就會察覺到近代初期,由於發展程度不足,相對剝削嚴重,再加上國際關係粗糙。這些條件使得知識分子容易產生烏托邦信念,並容易把自己定位成彌賽亞。這種簡化的世界觀,的確會有助於社會動員和進步價值的凸顯,但也容易造成教條、淺薄、意識型態掛帥等缺點。進代保守勢力得以崛起、會突出技術專家角色、及貶低知識分子,其實都不是沒有原因的。當近代有些學者宣稱「意識型態的終結」時,這種話語裡即一定程度寓有「知識分子的終結」

的貶義在內。 而非常令人惋惜的,乃是面對客觀形勢的不利。知識分子並未來去深入反省、自我振作,反而是順應著這種形勢。知識分子愈來愈長於講一些有的沒的,用一些「反叛」、「顛覆」、「反霸權」之類的字眼,但談的題目卻都花俏不實,只對圈內小眾有自我慶祝的意義。知識分子愈來愈無法對公眾問題做出有視野的新選擇。雅各比教授稱之為「政治自戀」、「政治獨我主義」、「知識分子從烏托邦走向近視症」(from utopia to myopia),因於知識分子不能發生作用及導正價值及方向偏差,因而系統性的問題遂日益嚴重。今天大約有百分之八十的美國人認為是國家走錯了方向,即可堪為證,這也是所謂的「零售聰明、批發瘋狂」」

(Retail Sanity and Wholesale madness)。 因此,雅各比教授對當代知識分子的花俏無用可謂深惡痛絕。當代知識分子用「多元」、「歧義」這種說法來合理化他們自己的沒有方向感,也故意用連文法都不通的文句來?扮自己的花俏瑣碎。知識分子自己不用功不努力,它們是自己打敗自己:他們無法為人代言,這種惡果有一大半是自己造成的。 因此,知識分子太烏托邦,太意識型態是過去的偏差;而知識分子搞到太近視,只看瑣碎卻對世事讀不出道理,則是現在的偏差。而要克服這兩極的偏差,就只有一種可能,那就是恢復與公眾對話的能力與態度。知識分子不能大言不慚的只看長程理想,不能看小不看大,而是至少

要對中程問題做出表示,中程是理想與現實結合的中間點,它是知識分子再出發的起點,而當然,知識分子本身在知識上也必須要有更多準備了。關心中程問題,強調切事的態度與能力,建立可實現的願景,雅各比教授謂的「公共知識分子」,他們的立足點和出發點在此! 近二十年來,我對雅各比教授的著作極為注意,認為他的知識分子理論必將對當代全世界發揮先導作用。而事實也證明如此。當代思想界的知識分子理論近年來有了極大的開展與反省,人們對「公共知識分子」這個名詞也開始朗朗上口,這一切都是拜雅各比教授之賜。當今的台灣,由於社會及體制的變遷,我們其實早已進入了知識分子邊緣化的階段。我們的知識分子不用功、不關心,對許多瑣碎的事

務有變態的執迷,也常會耽溺在花俏無意義的題目上自我感覺良好。美國知識分子必須奮起,台灣知識分子亦然。這也是讀雅各比教授著作應有的認知吧! 第一章 知識分子失蹤了?一走進一個熟悉的房間,隨即辨識出新增的東西,像是一盞燈、一幅畫、一座鐘,是個稀鬆平常的經驗。走進一個熟悉的房間,立刻指認出最近才被移走的事物,那可就稀罕了。雖然我們的眼睛和耳朵不費吹灰之力即可察覺出新增的東西,卻經常未能注意到被移除的事物,不管那是物體或聲音。幾星期、幾個月,甚至幾年過去了,依舊渾然未覺,也許直到有一天我們踏進這個房間,油然生起一股難以言喻的不自在感:有個東西不見了。但那是什麼呢?本書所要講的是關於文化的空缺,年輕

聲音的缺乏,或許是一整個世代的缺席。三十五歲(甚至是四十五歲)以下舉足輕重的知識分子們,有如鳳毛麟角,又鮮少引發議論。他們很容易遭到忽視,特別是因為他們的缺席歷時甚久。一個知識分子世代不曾憑空消失,而是從未出場。如今要現身為時已晚──該世代已然年華老去。這個議題就算罕被討論,卻也遭到了指責,激起熱烈的反應。作者和編輯們紛紛退卻,如同遭到羞辱而無地自容似地。時下年輕作家本身與其朋友們,豈不及前輩那樣地才華洋溢而令人讚賞?覺得受到冒犯的大學教授們,列舉出撼動其領域的少壯自由派分子。左派人士遲疑了一下,審視著頭號異端,在談及逐漸凋零的一代時,懷舊之情溢於言表。身為一九六○年代產物的年輕一輩激進分子,

難道就不如過去的激進分子那般耀眼出眾,還為數更多呢?《紐約時報雜誌》最近有一篇為紐約知識分子所作的哀悼文,引發一些憤怒的回應:知識分子在紐約之外的地方繁榮興旺,因此無須悲嘆曼哈頓知識分子的沒落。一九六○年代讓他們未老先衰而提早退隱,這樣子或許還更好哩! 下面的說法是在幫自己壯膽兼撇清。我應該在一開始就言明:「一個失蹤世代」這個命題並未詆毀個人。那既無關個人的德行與才華,也不仰賴任何特定的作者或藝術家。複雜的因素造成一個知識分子世代無法形成,而一個知識分子世代無法奮起也絕非破天荒頭一遭。然而,這涉及到的不僅僅是個有趣的觀察而已;公眾文化的存亡絶續,才是問題所在。這也不是個單純的政治議題,至少不能

以慣有的觀點來看。關於新保守主義的興起,以及激進主義(甚至是自由主義)的殞落,早已有許多談論了。當然,新保守派人士的勢盛,與激進知識分子的勢蹙,乃相應於政治現實的變遷。新保守派人士在白宮享用晚宴;他們備受大眾矚目,也不乏資金挹注與政府支持。知識分子的生活何以如此板蕩不安呢?有些人或許會認為如下說法已經解釋周全而覺得心滿意足:普遍比新保守派人士來得激進的年輕知識分子們,是基於政治因素而遭到忽視;他們也往往與時代脫節。或許吧!但如此說法留下太多矇昧之處。相較於一九五○年代,左派已然一片欣欣向榮。奉持馬克思主義的大學教授能夠到處任教;激進人士不停地出書發表;而且連學界之外的左派也幾乎完全無懼於麥卡錫

主義倡導者的壓迫。然而,年輕一輩的左派知識分子似乎在公眾事務上隱身不見。為什麼呢?政治現實固然不容忽視,但是更為深沉的社會經濟潮流,也透露出關於知識分子生活的訊息。要宣稱一個知識分子世代「隱身不見」,可謂困難重重。該陳述似乎似乎把「公眾領域」(報紙、書評、談話性節目)的評斷當作事實本身;同時也會冒上將炫麗外表與實質內涵混為一談、把電視曝光率與知識分子影響力畫上等號的風險。公眾領域罕能維持中立,反而趨附於金錢、權力與譁眾取寵之事,卻對沉靜的才華或具有創意的作品冷淡以對。數十年甚至數世紀以來,作家與批評家一直譴責新聞界扭曲了文化生活。只要公眾領域比較像是市場,而非觀念的自由市場,那麼公然可見的,將

不外乎市場力的作用而已。

我國浮動油價機制對於油品市場競爭之影響-以聯合行為規範之探討為中心

為了解決wholesale意思 的問題,作者張子浩 這樣論述:

本文主要探討經濟部施行浮動油價機制後對於我國油品市場的衝擊。油品市場自由化一直是我國所面臨到最大的問題,在開放油品市場後,經濟部為了穩定物價制定了浮動油價機制,希望藉此來反映國際油價且穩定國內的物價,國營的中油公司奉行之後,民營的台塑公司亦跟進採用,結果造成目前油價聯合調價的外觀,本文將以公平交易法的聯合行為為主要探討的中心,探討兩大供油商的聯合調價是否有涉及聯合行為,抑或是經濟上的因素而導致油價同幅調價,若是後者,則將如何解決外觀一致性的調價行為,達成油品全面自由化。本文一開始探討聯合行為的非難性,為何聯合行為被認定為不法的行為,其法理基礎為何,以作為後續章節探討中油公司與台塑公司聯合調價

之行為對於我國油品市場的重大衝擊。亦藉由探討先前中油公司與台塑公司聯合調價的行為已被我國的競爭主管機關認定為聯合行為的案例,將針對競爭主管機關與法院和相關學者的見解來論述聯合行為關於合意的部分如何被認定,且浮動油價機制的出現對於聯合行為合意的判定是否有重大的影響。 本論文後半部探討浮動油價機制對於油品市場之影響。針對浮動油價機制本身的公式是否存在著瑕疵,且對於我國的油品市場的影響程度逐一分析,並且針對產業政策上對於競爭政策有衝突時該如何調和,藉由國外的經驗來申述己見。最後為評析中油與台塑聯合調漲之現況,評析上述之分析研究結果,分析出目前我國國內油品市場目前的種種狀態,點出目前我國國內必須

急於解決的問題所在,歸納與總結本文之研究結果,期望能對我國浮動油價機制施行後的國內油品市場的競爭與自由化議題有所貢獻。

想知道wholesale意思更多一定要看下面主題

wholesale意思的網路口碑排行榜

-

#1.wholesale是什么意思? wholesale翻译(中文英文) - 抓鸟

wholesale 的解释是:批发, 趸售, 批发的, 大规模的… 同时,该页为英语学习者提供:wholesale的中文翻译、英英详解、单词音标、在线发音、例句等。 於 dict.zhuaniao.com -

#2.ALDI Grocery Stores - Quality Food. Everyday Low Prices.

Shop low prices on award-winning products at ALDI. View our weekly specials, find recipes, and shop quality brands in store or online. Learn more. 於 www.aldi.us -

#3.外貿英語詞彙- wholesale是什麼意思wholesale的中文釋義

wholesale 是什麼意思wholesale的中文釋義分析:wholesale是什麼意思、英語單詞推薦、用法及解釋、中英文句子翻譯、英語短語、詞彙辨析英音['həulseil] ... 於 www.smyyj.com -

#4.wholesale price是什麼意思及用法翻譯wholesale price的意思

wholesale price是什麼意思及用法翻譯wholesale price的意思推薦:wholesaleprice是什麼意思、英語單詞推薦名詞批發價格相似短語atwholesaleprice批發 ... 於 www.jjyyf.com -

#5.wholesale 中文意思是什麼 - TerryL

wholesale 中文意思是什麼. 音標['həulseil] ... by wholesale = 〈美國〉 at wholesale 照批發,整批;大規模地;大批,完全。 adv. 動詞 副詞 1. 照批發,整批。 於 terryl.in -

#6.wholesale的中文意思翻譯和英語場景例句- 留聲詞典

wholesale 的中文翻譯是什麼意思. wholesale. wholesale. * 未能查詢到該單詞. 回到頂部 © 2021 留聲英語., All Rights Reserved. 關於我們聯繫我們隱私政策. 於 dictionary.liushengyingyu.com -

#7.wholesale-store 中文意思是什麼

wholesale -store 中文意思是什麼. wholesale-store 解釋. 大規模存儲的. wholesale : adj 1 批發的,躉賣的。2 大規模的,大批的;全部的。n 批發,躉賣。 by ... 於 dict.site -

#8.wholesale的意思在线翻译:英文解释,中文含义,短语词组,音标 ...

词组、短语、俚语及习惯用语• wholesale agency 总批发商。 • wholesale banking 对同业及大客户的大金额银行业务。 • wholesale business 批发业务。 於 odict.net -

#9.wayfair运营QA精选(九) - 雨果跨境

Q:我想要做促销折扣超过40%时老是提示warning:new wholesale decreased by forty percent,这个意思是第一次促销不能超过40%吗,但是我那个产品已经不是第一次促销了 ... 於 m.cifnews.com -

#10.Fence planning usaco solution

题目的意思就是给你一个图, 输出他的欧拉路(欧拉通路 或者 欧拉回路),无向图欧拉回路判断条件 ... Learn more about cleaning a wood fence. wholesale fencing, ... 於 facitec.com.br -

#11.Retailer, wholesaler, distributor, outlet 几个词的区别和用法

接下来,我们说一说另一组词wholesaler 和distributor。Wholesaler 就是“批发商”,多与retailer 零售商相对应,retailer 从wholesaler 那里进货,然后在 ... 於 www.bbc.co.uk -

#12.猪肉价格反弹广东茂名排骨涨价超50% - 东方财富网

懂了,意思猪肉建仓完毕接盘侠快来 [偷笑]. 置顶 删除 举报 评论 2. 还有条回复, 点击查看全部. 花开谁家. 2021-11-30 20:26:39. 可以补仓了. 於 finance.eastmoney.com -

#13.wholesale的发音、翻译、参考例句 - 查单词

3. Wholesale of Motorcycles. 机车批发业“,”. 英英解释. n. 1. the selling of goods to merchants; usually in ... 於 dict.kekenet.com -

#14.Wholesale definition and meaning | Collins English Dictionary

Wholesale definition: Wholesale is the activity of buying and selling goods in large quantities and therefore... | Meaning, pronunciation, translations and ... 於 www.collinsdictionary.com -

#15.wholesale的中文解释和发音 - 德语助手

『德语助手』为您提供wholesale的用法讲解,告诉您准确全面的wholesale的中文意思,wholesale的读音,wholesale的同义词,wholesale的反义词,wholesale的例句。 於 www.godic.net -

#16.新字報報-wholesale | 宇凡高中英文

我們這樣說文解字吧: wholesale = whole + sale, 「批發」 = 「整體」 + 「販售」,這樣的意思就是,「批發」和單獨一個個販賣的「零售」是不同的。再說 ... 於 ufun-english.com -

#17.wholesale是什么意思 - 组词成语翻译查询

Yeah, these came from a drug wholesaler. 这些都来自一个药物批发商. To paraphrase: no myth is wholesale fable. 意思就是不存在彻底虚构的神话. They ... 於 www.xx5515.com -

#18.wholesale - Yahoo奇摩字典搜尋結果

wholesale price index. KK[ˋhol͵sel praɪs ˋɪndɛks]; DJ[ˋhəulseil prais ˋindeks]. 美式. ph. 躉售物價指數(躉售物價指數係衡量商品批發價格之指數,惟不包含服務類 ... 於 tw.dictionary.yahoo.com -

#19.wholesale中文(繁體)翻譯:劍橋詞典

wholesale 翻譯:賣, 批發的(地);成批賣的(地), 完全的, (尤指壞事或過於 ... wholesale 在英語-中文(繁體)詞典中的翻譯 ... 查看全部意思». 於 dictionary.cambridge.org -

#20.wholesale 中文- 英文词典

在中文里面,我们如何解释wholesale这个英文词呢? wholesale这个英文词,中文意思如下:批发批發批發商(英文:Wholesale),是商品供應鏈的中途站,之前(上流)的供應 ... 於 zh.wordow.com -

#21.wholesale price是什么意思及用法翻译wholesale price的意思

wholesale price是什么意思及用法翻译wholesale price的意思阐明:wholesaleprice是什么意思、英语单词推荐名词批发价格相似短语atwholesaleprice批发 ... 於 www.gunxiong.com -

#22.Alterations and additions - Buildings Department

combining two or more units into one by removing the partition walls; conversion of an existing building, including wholesale conversion of an ... 於 www.bd.gov.hk -

#23.Wholesale Price Index (WPI) - 躉售物價指數 - 國家教育研究院 ...

Wholesale Price Index (WPI). 以Wholesale Price Index (WPI) 進行詞彙精確檢索結果. 出處/學術領域 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#24.何謂旅行業中的【Wholesale】? - 旅遊達人- udn城市

whole sale 可以翻譯成『批發』的意思,如果你要到一家店買東西,看到它外面寫著wholesale的話,可能它就是中盤商,只賣給商家(就是小賣家、一般 ... 於 city.udn.com -

#25.玩轉旅遊英語口語 - 第 237 頁 - Google 圖書結果

是“跳蚤”的意思。 Lillian: Can you find many bargains 莉莲:在那儿能 ... 古玩,古董 wholesale [ˈholˌsel] adj.批发的文化链接文化链接 实用情景对话 Saleman: What ... 於 books.google.com.tw -

#26.Blue Nile: Diamond Jewelers – Engagement, Wedding Rings ...

Blue Nile is the world's leading diamond jeweler online for engagement and wedding rings. Expect lower markups and higher quality fine jewelry. 於 www.bluenile.com -

#27.consumer wholesale - 英中– Linguee词典

大量翻译例句关于"consumer wholesale" – 英中词典以及8百万条中文译文例句搜索。 於 cn.linguee.com -

#28.wholesale-批發 - 經理人

商品以成批、大量的方式買賣就稱作批發。相反詞為retail(零售)。wholesale是名詞∕形容詞∕副詞∕動詞同形。相關的詞語還有bulk,有「大批;大量」的意思。 於 www.managertoday.com.tw -

#29.單日交易行情查詢 - 臺北農產運銷股份有限公司

註1:本表上價,中價,下價行情係依據「第一批發市場」7點前完成拍賣交易之數據計算得之,資料內容僅供參考。 註2:本表以盒計價果菜品項為草莓、枇杷、石蓮花及品名歸為「 ... 於 www.tapmc.com.taipei -

#30.wholesale中文怎么翻译_英汉词库

wholesale 什么意思,wholesale中文翻译,adj.1.批发的,趸卖的。2.大规模的,大批的;全部的。短语和例子wholesale prices 批发价格。 a wholesale slaughter 大屠杀。 於 www.enfanyi.com -

#31.wholesale是什么意思_wholesale的用法 - 英语单词

wholesale 基本解释. 名词批发; 趸售,大规模买卖. 形容词大规模的; 批发的,整批卖的. 副词大量地,大批地; 广泛地,大规模地. 及物动词批发. 不及物动词经营批发业; ... 於 danci.hao86.com -

#32.“WSP”是“WholeSale Price”的缩写,意思是“批发价格”

“WSP”是“WholeSale Price”的缩写,意思是“批发价格” · 英文缩写词:WSP · 英文单词:WholeSale Price · 缩写词中文简要解释:批发价格 · 中文拼音:pī fā jià gé · 缩写词流行度 ... 於 www.aoetc.com -

#33.wholesale是什麼意思wholesale的中文釋義 - 英語點津幫

wholesale 是什麼意思wholesale的中文釋義簡介:wholesale是什麼意思、英語單詞推薦、用法及解釋、中英文句子翻譯、英語短語、詞彙辨析英音['həulseil] ... 於 m.yydjb.com -

#34.wholesale - 英语_读音_用法_例句 - 海词词典

wholesale. 常用词汇. 英 ['həʊlseɪl] 美 ['hoʊlseɪl]. adj. 批发的;大规模的;草率的; adv. 批发地;大规模地; n. 批发; v. 批发. 於 dict.cn -

#35.whol 是什麼意思?

提供英文縮寫WHOLESALE意思查詢、WHOLESALE英文全稱在線查詢工具及其他常用英語縮寫大全及詞典。 於 www.abbreviationfinder.org -

#36.Bulletin of the United States Bureau of Labor Statistics

( 1913 3 100. ) 250 250 9 三首要亲去美国 95 意思是 LO CHART 4A . 075 375 350 325 300 300 28 WHOLESALE PRICES , 1890 TO 1920 . 於 books.google.com.tw -

#37.wholesale market翻譯及用法- 英漢詞典 - 漢語網

wholesale market中文的意思、翻譯及用法:[貿易] 批發市場。英漢詞典提供【wholesale market】的詳盡中文翻譯、用法、例句等. 於 www.chinesewords.org -

#38.wholesale的中文解释和发音 - 欧路词典

『欧路词典』为您提供wholesale的用法讲解,告诉您准确全面的wholesale的中文意思,wholesale的读音,wholesale的同义词,wholesale的反义词,wholesale的例句。 於 dict.eudic.net -

#39.The Pros and Cons of Wholesaling Real Estate | Millionacres

If you learn how to wholesale correctly, you will have a distinct ... The wholesaler now has the property under contract for $50,000. 於 www.millionacres.com -

#40.wholesale的中文释义 - 沪江网校

沪江词库精选wholesale是什么意思、英语单词推荐、用法及解释、中英文句子翻译、英语短语、词汇辨析、英音发音音标、美音发音音标、wholesale的用法、wholesale的中文 ... 於 www.hujiang.com -

#41.wholesale中文意思 - 乐学英语

wholesale 的中文翻译,wholesale的中文意思 ... adj. 1.批发的,趸卖的。 2.大规模的,大批的;全部的。 ... +更多解释...wholesale prices 批发价格。 a wholesale slaughter ... 於 en.17lexue.com -

#42.Instacart | Grocery Delivery or Pickup from Local Stores Near ...

Order delivery or pickup from more than 300 retailers and grocers. Download the Instacart app now to get groceries, alcohol, home essentials, ... 於 www.instacart.com -

#43.Wholesale Alley Inc | Wholesale Market | Lexington, NC

CBD tools. Gift items. Perfumes and fragrances. Veteran discounts available. Call us today for competitive wholesale pricing. 於 www.wholesalealley.net -

#44."retail " 和"wholesale " 的差別在哪裡? | HiNative

retail 的同義字retail is like what you buy in the store wholesale is what the store buys of distributors and factorys etc. 於 hinative.com -

#45.wholesale price 中文 - Dr Shui

Many translated example sentences containing “wholesale price” – Chinese-English dictionary and search engine for Chinese translations. wholesale price的意思、 ... 於 www.drshui.me -

#46.批發- 维基百科,自由的百科全书

批發(英文對應詞:Wholesale)是商品供應鏈中在生產者(包含初級生產與工業生產)與零售者之間從事銷售的行為或行業,為貿易專業分工之下的產物。 於 zh.wikipedia.org -

#47.sale是販售,wholesale可不是「全部賣掉」!看懂這些合成詞

1. whole全部+ sale販售=> wholesale 批發、量販 · 2. green綠+ house房子=> greenhouse 溫室. 於 www.eisland.com.tw -

#48.JiffyShirts | Reliable Wholesale Clothing w/ Great Service

Fast & Free shipping at $79! Bulk Apparel +200K items +200 sizes +5K colors from Bella, Gildan, Hanes etc. - Bulk discount at $80 for tshirts, Sweatshirt, ... 於 www.jiffyshirts.com -

#49.一天一词| Day 635 wholesale [全盘的]_意思 - 手机搜狐网

今天我们要学的词是wholesale。 Wholesale除了大家都知道的批发的意思,做为形容词,还有全盘的意思。 美国新国防部长哈格尔说, ... 於 www.sohu.com -

#50.wholesale翻译为:批发;趸售,大规模买

wholesale 的中文意思:批发;趸售,大规模买,点击查看详细解释:wholesale的中文翻译、wholesale的发音、音标、用法和双语例句等,让你有效掌握wholesale这个单词。 於 fy.tingclass.net -

#51.wholesale 的中文翻譯| 英漢字典

wholesale 批發(a.)批發的,大規模的,全部的(ad.)大規模,照批發方式(vi.)經營批發業. 於 cdict.net -

#52.wholesale shop 的中文意思 - 如何做好生意

wholesale store中文,你想知道的解答。wholesaleshop中文意思是什麼.英美澳.wholesaleshop解釋.批發商店.wholesale:a...| 如何做好生意. 於 businesswikitw.com -

#53.wholesale单词的级别、释义、真人发音、例句 - 轻松背单词

wholesale. 级别, 第8级. 音标, [ ˈhəʊlseɪl ]. 解释, n.批发;adv.以批发方式;vt.批发,成批出售. 英英释义, of or for the selling of goods in large amounts at ... 於 m.qsbdc.com -

#54.wholesale翻译_用法_发音_词组- 英语词典 - 新东方在线

wholesale 是什么意思?wholesale怎么读?新东方在线字典为用户提供单词wholesale的释义、wholesale的音标和发音、wholesale的用法、例句、词组、词汇搭配、近反义词等 ... 於 www.koolearn.com -

#55.【问答】wholesale accounts是什么意思 - 邦阅网

Do you do wholesale accounts。这里的wholesale accounts是什么意思啊,账户吗?什么事账户啊? 於 www.52by.com -

#56.〈銀行家觀點〉新時代批發金融大銀行與小公司的合作新思維

在金融業服務多年的人士, 特別是與外國銀行體系接觸較多者,相信一定聽過「批發金融」(wholesale banking)與「零售金融」(retail banking)這兩個 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#57.wholesale (【形容詞】) 意思、用法及發音| Engoo Words

"wholesale" 意思. wholesale ... If the wholesale price of oil rises, all energy costs also rise. He made a fortune in the wholesale food business. 於 engoo.com.tw -

#58.單字wholesale的中文意思與發音 - 線上字典

wholesale 中文意思: wholesale [hәulseil] n.批發,躉售adj.批發的,[喻] 大規模的..., 學習wholesale發音, wholesale例句盡在WebSaru字典。 於 tw.websaru.info -

#59.wholesale中文, wholesale是什麼意思:大規模… - 查查綫上辭典

wholesale 中文::大規模…,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋wholesale的中文翻譯,wholesale的發音,音標,用法和例句等。 於 tw.ichacha.net -

#60.wholesale是什么意思_百度知道

wholesale 是什么意思 ... 例句: 1. Investors have lost faith in wholesale funding models. 投资者失去了对批发市场融资模式的信心。 ... 你对这个回答的 ... 於 zhidao.baidu.com -

#61.批發銀行- MBA智库百科

批發銀行(Wholesale Bank)批發銀行是一個相對於零售銀行的概念,屬於金融領域的名詞。西方銀行業將銀行業務分為零售銀行業務(Retail Banking)和批發銀行 ... 於 wiki.mbalib.com -

#62.wholesale price是什麼意思及用法翻譯wholesale price的意思

wholesale price是什麼意思及用法翻譯wholesale price的意思引薦:wholesaleprice是什麼意思、英語單詞推薦名詞批發價格相似短語atwholesaleprice批發 ... 於 www.yyxkb.com -

#63.職場術語:wholesale - 每日頭條

今日知識點--wholesale 是什麼意思? ... wholesale是商業世界裡人人覬覦的買賣,一聽就讓人激動不已。 wholesale 的意思是「批發」,可做名詞,也可以做 ... 於 kknews.cc -

#64.TBC Corporation – Tire Industry Leader

NATIONAL TIRE WHOLESALE. North American tire distributor 100+ distribution centers. Learn More. TBC INTERNATIONAL. Worldwide tire distributor offering 於 www.tbccorp.com -

#65.wholesaleの意味・使い方・読み方 | Weblio英和辞書

1000万語収録!Weblio辞書 - wholesale とは【意味】卸(おろし),卸売り... 【例文】at wholesale ... 「wholesale」の意味・例文・用例ならWeblio英和・和英辞書. 於 ejje.weblio.jp -

#66.wholesale的翻译_音标_读音 - 金山词霸

爱词霸权威在线词典,为您提供wholesale的中文意思,wholesale的用法讲解,wholesale的读音,wholesale的同义词,wholesale的反义词,wholesale的例句等英语服务。 於 m.iciba.com -

#67.亚米| 北美海外华人购物首选

亚米- 美国最大的亚洲购物网站,亚洲商品线上购物首选。为你提供最新最全的亚洲美食,零食,饮料,干货,生鲜,美妆,护肤品,电器,日用品,保健品,母婴用品,服装, ... 於 www.yamibuy.com -

#68.wholesale是什么意思 - VC英语

Wholesale is the activity of buying and selling goods in large quantities and therefore at cheaper prices, usually to shopkeepers who then sell them to the ... 於 www.vcyy.cn -

#69.wholesale中文意思- 看影片不用背單字

wholesale 的中文意思是什麼呢?2021年最常見的用法,有25影片中用到這個單字,並且可一鍵全部播放,快速聆聽各種外國人(真人),講述這個單字,不再是死死的機器發音。 於 sc.yah101.com -

#70.wholesale - Meaning in Hindi - Shabdkosh

wholesale - Meaning in Hindi, what is meaning of wholesale in Hindi dictionary, pronunciation, synonyms and definitions of wholesale in Hindi and English. 於 www.shabdkosh.com -

#71.SHOP.COM – Online Shopping Marketplace: Clothes, Shoes ...

SHOP.COM Marketplace offers great deals on clothes, beauty, health and nutrition, shoes, electronics, and more from over 1500 stores with one easy checkout. 於 www.shop.com