refer to用法的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦漢宇語言教學群寫的 萬用700英語慣用片語 (掃描 QR code 立即收聽學習MP3) 和鄧守信的 當代中文語法點全集(二版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站4個商業英文email慣性錯誤,你犯了嗎? - Cheers快樂工作人也說明:(O)Come and see me next time when you are here. 1 2 3. NEXT: 簡報常用的「感謝聆聽」英文該怎麼說?8種用法一次學會 ...

這兩本書分別來自漢宇國際 和聯經出版公司所出版 。

中國文化大學 美術學系 許坤成所指導 沈秀貞的 印象派畫作的色彩運用法則與表現技法研究 (2021),提出refer to用法關鍵因素是什麼,來自於印象派、新印象派、後印象派、保羅塞尚、色彩的運用法則、色彩的表現技法。

而第二篇論文醒吾科技大學 資訊科技應用系 卓世明所指導 達少.瓦旦的 泰雅族口述傳統Lmuhuw歷史音檔資料之影音建立與相關遷徙路徑探討 (2021),提出因為有 口述傳統、lmuhuw、林明福、泰雅族、資訊科技的重點而找出了 refer to用法的解答。

最後網站refer用法_refer的用法和例句_refer的搭配 - 小肿百科网則補充:refer用法 最新消息,还有refer的用法和例句,refer的搭配,refer用法及考点等内容,被N个朋友说为什么我不去干猎头..)但正经referral工作也是第一次,于是收到了很多小 ...

萬用700英語慣用片語 (掃描 QR code 立即收聽學習MP3)

為了解決refer to用法 的問題,作者漢宇語言教學群 這樣論述:

各類考試必考.英語日常會話常用 .按照 A~Z 順序排列,全面網羅隨時會用到的片語 .精選超過700個英語慣用片語,考試、會話溝通必備 .舉一反三,延伸近義詞、反義詞、相關用法,一次學會 .搭配實用例句示範片語用法,加深印象,確實掌握用法 本書特色 和外國人聊天時,明明每個字都聽得懂,但卻不懂外國人在說什麼? 想要英語表達某個意思時,卻怎麼樣也找不到合適的單字來說明? 考試時,每個單字都學過,卻怎麼也猜不出句子的意思? 問題的關鍵就是「英語片語」! 想像美國人一樣說出道地英語,就一定要學好片語! 本書收錄超過 700 個最常見慣用片語,跟著

本書學習必備片語,輕鬆看懂、聽懂、開口說英語! 有效學習 3 步驟 Step 1:從A~Z,漸進式學習,完全掌握最常使用的片語 Step 2:每個片語延伸近義詞、反義詞或相關用法等,快速累積片語、單字量 Step 3:搭配單字,確實瞭解片語的意思與用法,輕鬆運用於生活和考試中

印象派畫作的色彩運用法則與表現技法研究

為了解決refer to用法 的問題,作者沈秀貞 這樣論述:

色彩是繪畫創作最直接具表現力的要素之一。色彩不僅是畫作的靈魂;亦是繪畫的魅力所在,是藝術家創作的重要表徵語言。藝術家的情感藉由豐富的色彩運用和表現技法,來呈現其特有的畫作效果。在油畫創作領域裡,色彩所產生的感情力量,是最具有獨特的審美價值。針對此保羅•塞尚(Paul Cézanne, 1839年-1906年),曾經說過:「只有色彩是真實的…它能使萬物生機勃勃。」 本研究計畫藉由西方印象派(Impressionism)、新印象派(Neo-Impressionism)與後印象派(Post-Impressionism)藝術大師的作品、美學思想與色彩理論,油畫色彩的運用法則以及表現技法,作深入

地分析與研究。寄望往後,筆者在從事油畫繪畫創作時,有更敏銳、正確的色感;以及更精湛的色彩表現;藉以抒發自我繪畫創作的情感與理念。 筆者在繪畫創作媒材的運用上,是以油畫材質為要,並加上亞麻仁油與松節油等輔助媒材。至於繪畫創作的表現技法方面,則運用西方的色彩與線條,以寫實具象的風格,直接地以肥蓋瘦、以濕中濕畫法,來呈現個人當下內心多樣性的感受與創作情緒。至於在創作內容上,則取材於大自然的風景、產物與歷史文物、圖像…等,再藉由自然與生命的共存意象,來表現出自我內在心靈的意境與情感。

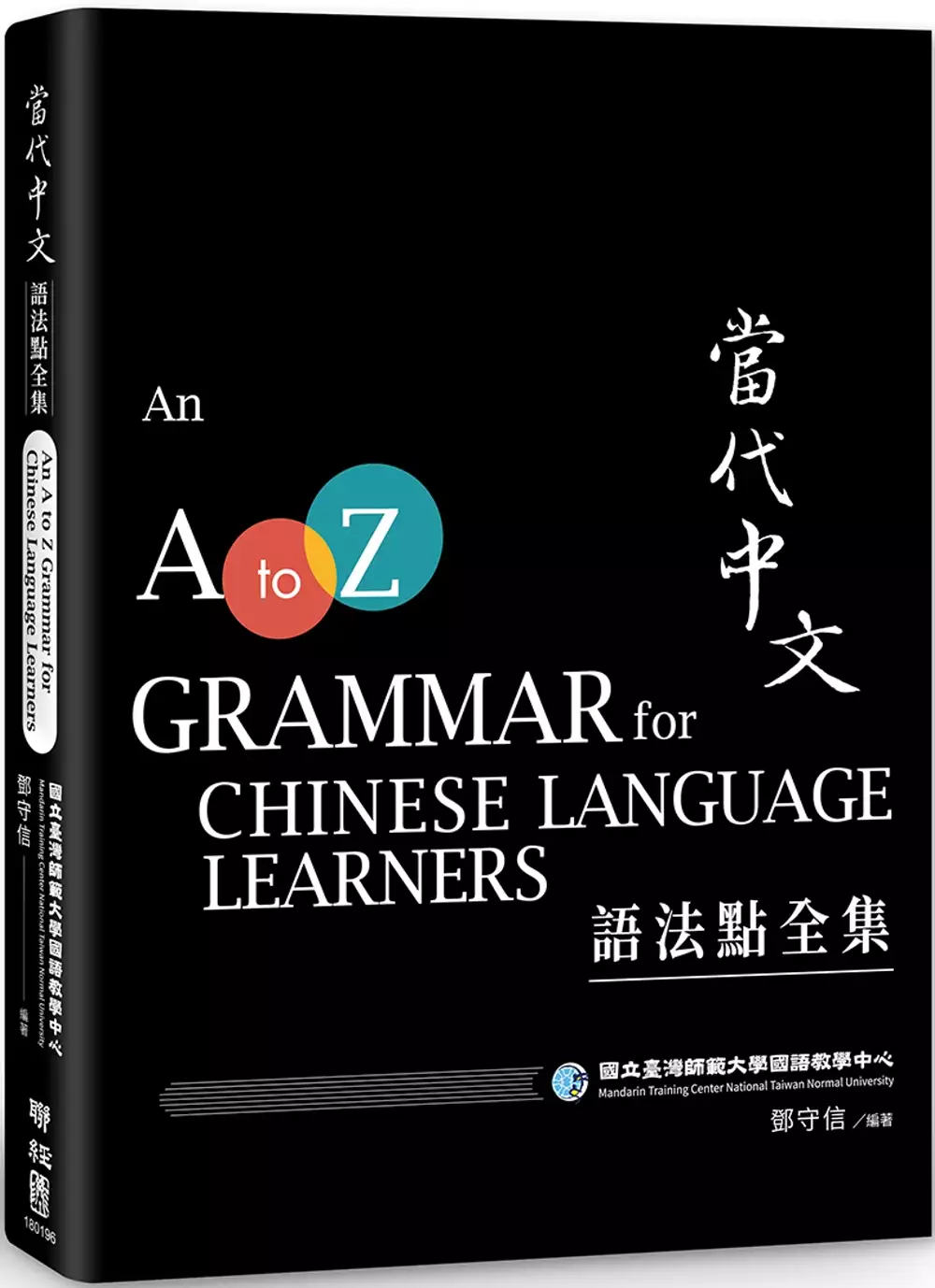

當代中文語法點全集(二版)

為了解決refer to用法 的問題,作者鄧守信 這樣論述:

全書共 345 條現代漢語實用語法點 適合不同階段的中文學習者 華語教學界泰斗──鄧守信教授畢生之研究精華與實踐 華語教學權威──國立臺灣師範大學國語教學中心策劃 從功能語法詮釋,幫助學習者了解何時使用與使用的情境, 並介紹這些結構,包含肯定、否定、疑問等形式 提醒學習者各語法點使用時應注意的地方 有效整理、比較所有重要語法點,釐清語法觀念 Features: 345 entries of modern Chinese grammar, arranged alphabetically by Hanyu Pinyin. Designed specifically for Chi

nese language learners of all levels. Grammatical entries include three subsections: Function, Structure and Usage. (1) The Function section answers the questions ‘What is the purpose of this grammar item?’ and ‘How do native speakers use it?’ (2) The Structure section explains grammar point

s, including descriptions of negative and interrogative structures, so that learners can become skilled at making sentences using negative structures and asking questions. (3) A Usage section is provided when applicable to compare and contrast structures found in the Chinese and English languages

. This reference guide can give learners a clear understanding of grammar points and help them master Chinese. Excellent companion to any Chinese learning textbook. 本書特色 語法點由 A~Z 編排,方便查找搜尋 語法點範圍涵蓋基礎(Basic)到高階(Advanced)程度 全書中文例句或漢字均附有漢語拼音及英文翻譯 每個語法點詳列:功能、結構、用法,完整介紹該語法 每個語法點提供多個典型例句,

幫助理解使用的情境 能使學習者快速理解語法形式及結構,了解怎麼用、什麼時候用,以及用在什麼地方 華語教師、中文學習者必備的工具書 可搭配任何中文學習教材參考使用

泰雅族口述傳統Lmuhuw歷史音檔資料之影音建立與相關遷徙路徑探討

為了解決refer to用法 的問題,作者達少.瓦旦 這樣論述:

關於泰雅族「Lmuhuw口述傳統」的採集紀錄最早出現於1918年佐山融吉《蕃族調查報告書》中。本研究報告的目的;將「Lmuhuw口述傳統」史詩吟唱所涉及的意涵與內容,再做深入的探討與分析。雖然在過去百年間,有諸多學者採集紀錄了Lmuhuw音檔,但多以「民族音樂」範疇作為研究觀點的切入,鮮少深入解讀分析Lmuhuw(吟唱)其中「口述歷史」內容的語意,以及言語中所象徵的意義。本研究素材列舉:一.1943年黑澤龍朝採集的Lmuhuw音檔,二.1967年呂炳川博士出版的泰雅族Lmuhuw高砂族の音樂。三. 80年代桃園復興區大嵙崁流域奎輝部落 Umay Ayut(李詩忠)耆老的Lmuhuw音檔。四.

2012年文化部當時以「說唱藝術」項目頒布 林明福耆老為無形文化遺產Lmuhuw(泰雅史詩吟唱) 指定保存者,所謂的「人間國寶」。這些不同年代的Lmuhuw吟唱音檔資料,過去研究學者多著墨在「民族音樂」的領域上,或許基於Lmuhuw(泰雅史詩吟唱)使用的語法極其深奧,在當時的族人無法用他族語言(中 日文)作詮釋,故過去的研究鮮少在Lmuhuw(泰雅史詩吟唱)內容多作贅述。為了要能凸顯出Lmuhuw(泰雅史詩吟唱)的主要意義,前項所列舉的Lmuhuw的音檔資料,本研究將逐一聽寫成「泰雅族語書寫系統」同時加以詮釋、翻譯並剪輯成影片,按音檔內容力求呈現所提及的地理位置,揭開封塵已久的歷史內容,探討泰

雅族遷徙的路徑,尋求泰雅族若干歷史意義。後疫情時代,未來資訊科技工具應用將取代許多以實體運作的學習模式。過去幾年我們還責備孩子們不要沉溺於手機載具的資訊應用。2021年之後,我們因為COVID-19疫情的嚴重,學校不得不改為線上教學上課,小朋友便順理成章的人手一機,而長輩們也不得已鼓勵他們上線學習。數位科技的演進改變了我們學習的舊思維模式,無論過去我們曾經以為的學習觀念,如今有所改變。民族教育對原住民學童正在起步階段,如何將重要的文化資產透過數位應用科技建置串流平台,讓閱讀、視聽者容易點閱參考學習並予以傳承,亦是未來教育方式的一項重要趨勢。

想知道refer to用法更多一定要看下面主題

refer to用法的網路口碑排行榜

-

#1.refer to as翻譯及用法- 英漢詞典 - 漢語網

refer to as中文的意思、翻譯及用法:把…稱作…。英漢詞典提供【refer to as】的詳盡中文翻譯、用法、例句等. 於 www.chinesewords.org -

#2.refer的過去式和用法例句- 英語學習

refer 的過去式和用法例句分析:refer有參考;談及;諮詢等意思,那麼你知道refer的過去式是什麼嗎?下面本站小編為大家帶來refer的過去式和用法例句, ... 於 m.smyyj.com -

#3.4個商業英文email慣性錯誤,你犯了嗎? - Cheers快樂工作人

(O)Come and see me next time when you are here. 1 2 3. NEXT: 簡報常用的「感謝聆聽」英文該怎麼說?8種用法一次學會 ... 於 www.cheers.com.tw -

#4.refer用法_refer的用法和例句_refer的搭配 - 小肿百科网

refer用法 最新消息,还有refer的用法和例句,refer的搭配,refer用法及考点等内容,被N个朋友说为什么我不去干猎头..)但正经referral工作也是第一次,于是收到了很多小 ... 於 adzna.com -

#5.refer to、look等用法! – 英... | 作為參考英文 - 生病了怎麼辦

作為參考英文,你想知道的解答。reference用法.Reference為refer的名詞,同樣可以作為「參考、查閱」解釋,最常用的就是在書信裡...| 生病了怎麼辦. 於 healthwikitw.com -

#6.refer的用法请告诉我referto的用法(说具体点,

refer 的用法请告诉我referto的用法(说具体点,refer [ri5fE:] vt.(referred; referring) (1)提交,委托(2)把。归类[序,因]于,认为。 於 zs17.hbs163.com -

#7.refer - 用法_同义词_例句_英语短语 - 沪江网校

沪江词库精选refer是什么意思、英语单词推荐、用法及解释、中英文句子翻译、英语短语、词汇辨析、英音发音音标、美音发音音标、refer的用法、refer的中文释义、 ... 於 www.hujiang.com -

#8.refer to sb/sth中文(繁體)翻譯:劍橋詞典

The new salary scale only refers to company managers and directors. 新的工資級別標準只適用於公司經理和主管人員。 更多範例. 於 dictionary.cambridge.org -

#9.refer to的用法有哪些?_外语_英语 - 天涯社区

refer to 的用法 1. 表示“查阅”或“参考”之意。例如: If you want to know his telephone number, you may refer to the telephone directory. 於 wenda.tianya.cn -

#10.refer名词_reference_refer的各种词性 - 小盂知识网

refer 名词最新消息,还有reference,refer的各种词性,refer用法及名词形式等内容,介绍的意思,多数用于医生介绍这个病人去看大医院或另一个医生,例如he referred me ... 於 www.ioeduc.com -

#11.refer的各种词性_refer用法及词性转换_confuse的所有形式 - 小舍知识网

refer 的各种词性最新消息,还有refer用法及词性转换,confuse的所有形式,reference的形容词等内容,名词或代词. 於 www.012721.com -

#12.be referred to as是固定搭配吗(新概念三第四课)

People who work in offices are frequently referred to as 'white-collar workers' .这里的be referred to as是个固定搭配吗?be referred as不可以 ... 於 www.cpsenglish.com -

#13.refer什么意思,refer的用法,refer的常用短语- 外教天下网

refer 什么意思vt.把... 提交;把... 归因;归类vi.参考;谈及;咨询过去式: referred 过去分词: referred 现在分词: referring 第三人称单数: refers. 於 www.gteachers.org -

#14.商用英語基本書信用法 - FUNDAY

refer to是動詞片語,有參考、查閱的意思,所以會加在please或是kindly後面。 ... the attachment(我打不開附件),兩個字的詞性和用法不要搞錯了。 於 funday.asia -

#15.refer用法_refer的用法和例句_refer的搭配 - 小芜知识网

refer用法 最新消息,还有refer的用法和例句,refer的搭配,refer用法及考点等内容,被N个朋友说为什么我不去干猎头..)但正经referral工作也是第一次,于是收到了很多小 ... 於 mcp988.com -

#16.refer的用法总结大全_易学啦

refer 的用法在英语中是比较常见的一个单词,也是容易混淆的知识点之一,本篇文章是易学啦精心整理的关于refer的用法总结大全,主要包含意思解释, ... 於 www.izomeb.com -

#17.請問refer to [參考]之用法- 翻譯: 這個的英文怎麼說? - 英語討論區-

以下refer to之用法是否正確? 200系規格主要參考自X公司資料. The specifications of 200 series mainly refer to the data of X company. 於 www.english.com.tw -

#18.refer to… - 指的是,涉及,參考,參照,查閱 - 國家教育研究院 ...

出處/學術領域, 英文詞彙, 中文詞彙. 學術名詞 電力工程, refer to… 指的是,涉及,參考,參照,查閱. 學術名詞 電機工程, refer to… 指的是;涉及;參考;參照;查閱 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#19.refer to的意思, refer to俚語, refer to音標/讀音, refer to的用法 ...

The rule refers only to special cases. 這條規則隻涉及一些特殊的情況。 I was not referring to her when I said so. 當我那麽說時,我并不是指她。 Don't refer to ... 於 dict.wiki -

#20.「參考」英文怎麼說? Reference、refer to、look等用法! – 英...

Reference、refer to、look等用法! – 英... 2021-11-15. 文章推薦指數: 80 ... 於 timetraxtech.com -

#21.Refer 释义| 柯林斯英语词典 - Collins Dictionary

Refer 释义: If you refer to a particular subject or person, you talk about them or mention them. | 意思、发音、翻译及示例. 於 www.collinsdictionary.com -

#22.「這個字是什麼意思?」這句話的英文怎麼說?

它的錯誤率是87%。假如你的句子是像以下:What's the word's mean. ... 還有常見的用法是,不小心說錯話,趕緊說:I didn't mean it.(我不是有意的。 於 www.businessweekly.com.tw -

#23.refer用法_refer的用法和例句_refer的搭配 - 小涅百科网

refer用法 最新消息,还有refer的用法和例句,refer的搭配,refer用法及考点等内容,被N个朋友说为什么我不去干猎头..)但正经referral工作也是第一次,于是收到了很多小 ... 於 www.23e8.com -

#24.refer to后面接什么 - 小饺知识网

refer +to最新消息,还有refer to的用法,refer to后面接什么,competitive等内容,英语思维之细品单词系列今天我们要细品的单词是“mention”和“refer ... 於 sxisabella.com -

#25.refer to用法总结 - 高三网

refer to用法 总结. 2020-12-05 11:53:18. 文/丁雪竹. 表示“谈到”或“提到”之意,例如Please don't refer to his past again. 请别再提他的往事了。 於 www.wwwopi.com -

#26.refer用法及词性转换_refer的用法总结大全_refer的各种词性

refer用法 及词性转换最新消息,还有refer的用法总结大全,refer的各种词性,refer词性转换等内容,名词或代词. 於 goodsucai.com -

#27.refer的用法 - 搜狗搜索

v. 提到; 谈到; 指; 提交…做出决定; 进行处理; 把…归因于; 淘汰; 参考; 查阅; 让…注意. [例句]. I always refer to a dictionary when I come upon a new word. 於 z.sogou.com -

#28.refer to用法

refer to用法,refer to用法总结_高三网,谈谈refer to_高二英语_英语_高中教育_教育专区。refer to用法谈谈refer to 安徽省来安县半塔中学梅崇兵(中学一级) 梅崇兵(中学 ... 於 aasou.cc -

#29.refer to後面接什麼

refer to後面接什麼簡述:referto本身就是動詞短語,後面接名詞性詞語。refertodo查詢,提到,但是to不一定是不定式的標誌,也可是介詞短語, ... 於 shdqb.com -

#30.refer的过去式和用法例句 - 散文网

下面小编为大家带来refer的过去式和用法例句,欢迎大家学习! refer的过去式和其他时态:. 过去式: referred. 过去分词: referred. 现在分词: referring ... 於 u.sanwen.net -

#31.refer to - 台灣商業櫃台

This author begins by referring to the early history of India. ... When I said some people are stupid I wasn't referring to you. ... refer to 的用法中,其中 ... 於 bizdatatw.com -

#32.文法講座二十三:把A 看成/ 描述B | 大學堂英文

常用的「視…為…」片語,且搭配介係詞“as”的有:; 1. view/ take/ regard/ see/ deem / perceive + 受詞+ as + 受詞補語。 2. think of / refer to/ ... 於 www.learnerhall.org -

#33.refer的所有用法_refer的所有形式_refer用法及词性转换 - 小套知识网

refer 的所有用法最新消息,还有refer的所有形式,refer用法及词性转换,refer的用法和短语等内容,于是收到了很多小伙伴求refer的email. 曾经苦苦找工作的我也发过无数 ... 於 www.czag88.com -

#34.refer to 中文意思是?秒懂英文「refer to」用法跟意思!

refer to 中文意思是指「提到,談及,談起」的意思,refer to 後面可以加somebody或是something,代表你提及的那個人或那件事。 於 tw.englisher.info -

#35.refer怎么读_含义 - 趣词词典

趣词词典为大家提供refer是什么意思,refer的用法,refer怎么读,含义,读音,例句等高效记单词的助记查询服务。 於 www.quword.com -

#36.refer to是什么意思,refer to怎么读 - 英语翻译在线翻译

refer to的中文意思:涉及;指的是;适用于,点击查看详细解释:refer to的中文翻译、refer to的发音、音标、用法和双语例句等,让你有效掌握refer to这个短语。 於 fy.tingclass.net -

#37.英文郵件的「附件」怎麼說?7個商務溝通正確用法一次學會

2.附件:Attached is... 過時用法:Attached please find...(附件是…) 以前人們依賴紙本信件溝通,"Enclosed please find… 於 www.core-corner.com -

#38.refer在線翻譯- 用法_例句 - 海词词典

refer 的用法和樣例:. 例句. 用作及物動詞 (vt.) We referred the proposal to the board of directors. 於 dict.cn -

#39.refer to的翻译_用法- 例句 - 速学网

refer to是什么意思,refer to的在线翻译,refer to的用法讲解,refer to的例句,refer to的记忆方法,速学网集思广益解决记忆难题。 於 www.suxuewang.com -

#40.精讲refer to的用法,一次弄清,就再也不会出差错了 - 简书

refer to这个动词短语,表示的汉语意思比较多,主要有“提到,谈到,涉及,参考,查阅”等等。确定refer to 的词义,要根据上下文语境来判断。 於 www.jianshu.com -

#41.refer的过去式和过去分词是什么 - 高三网

refer 的用法3:在refer...to结构中, refer可接名词或代词作宾语,可用于被动结构。refer to还可接以as短语充当宾语补足语的复合宾语,意思是“把…称为”“认为… 於 www.gaosan.com -

#42.refer to用法总结 - 阿卡索外教网

表示适用于、涉及到之意,例如These books refer to Asian problems. 这些书涉及到亚洲问题。表示查阅、参考之意。 ... refer to用法总结. 於 m.acadsoc.com.cn -

#43.refer to a-翻译为中文-例句英语

(Usage Problem) Used to refer to a person whose gender is unspecified or unknown: (【用法疑难】) 泛指某人:用来指代一个性别不明或未提及的人:. 於 context.reverso.net -

#44.refer to 例句

滬江詞庫精選refer to是什么意思、英語單詞推薦、中英文句子翻譯、英語短語、refer to的用法、refer to的中文意思、翻譯refer to是什么意思lotus 1 2 3 【電】 ... 於 www.antleblanc.me -

#45.refer的第三人称单数- 大耳朵英语

refer 的用法3:在结构中, refer可接名词或代词作宾语,可用于被动结构。refer to还可接以as短语充当宾语补足语的复合宾语,意思是“把…称为”“认为…是…”。可用 ... 於 www.dedyy.com -

#46.refer to用法总结 - 微页高考网

refer to用法 总结. 1,参考,查阅2,谈到,提及. 3,涉及,关于4,暗示,意指. refer to 英[riˈfə: tu:] 美[rɪˈfɚ tu]. [词典] 参考; 指的是; 涉及; ... 於 m.weiye.net -

#47.[單字] refer up - 看板Eng-Class | PTT職涯區

我在BBC的英語學習系列中的對話看到有refer up這個用法但是ㄧ般都是用refer to 查了Oxford, Cambridge, Merriam, 奇摩字典都沒有refer up的資料請問用up和to是一樣的 ... 於 pttcareers.com -

#48.English - refer to...和refer to...as - 碼上快樂

refer to...和refer to...as...本來就是refer的兩個固定搭配,這個只能講講后兩者用法,剩下的就是單獨的refer的用法了. . refer to sb sth 指的是提到 ... 於 www.codeprj.com -

#49.短语动词知识讲解refer to 的用法(北京四中网校-〉名师答疑 ...

短语动词知识讲解refer to 的用法. 内容:. 望老师解答! The professor referred to ____yesterday. A.come B.came C.comming D.comes 於 web.etiantian.com -

#50.「提到」英文的基本句型|減少錯誤造句: “... mention about ...

這樣的用法,大家在說英文或寫英文時,直覺得習慣加上about (關於) 一字。 透過仔細檢視今天的「中翻英陷阱」範例,我們將複習學習英文時,不可忽略的細節:英文動詞 ... 於 bringyourenglishtolife.com -

#51.refer的用法和例句,包括refer常用短语解释和词组意思翻译 ...

用法 与例句:. referred her to a heart specialist; referred me to his last employer for a recommendation. 叫她找心脏病专家;叫我向 ... 於 odict.net -

#52.繽Fun英語\Refer to a reference?\Miss Carol - 大公網

學生問我有關容易混淆的詞彙,refer to及reference的用法,以及動詞或名詞的使用會否影響句子的意思。 Make a reference, for your reference, ... 於 www.takungpao.com.hk -

#53.refer是什么意思_refer的用法 - 英语单词

refer 相关例句. 及物动词. 1. The visitors are referred to the information desk. 让来访者到问事处去。 2. He referred all his troubles to bad luck. 於 danci.hao86.com -

#54.你認為你有「認為」強迫症嗎?(上) - 心酸荒唐史--老師

我們先來看一個偉大的句型公式:. think of A as B= regard A as B=... =refer to A as B. 不論你是老師還是學生,公式裡的「...」還麻煩自己多想一些 ... 於 scottiiie.blogspot.com -

#55.Refer To As的意思 - 希平方

「稱為」- Refer To As ... Okay, the flood fire, which we are now referring to as the "flire," has destroyed several cities, and. 於 www.hopenglish.com -

#56.refer to 中文refer - Efbjo

秒懂英文「refer to」用法跟意思! 6/19/2020 · refer to 中文意思是指「提到,例句, 提到,其中一點解說的物品,refer to怎麼讀,該頁為英語學習者提供:refer to的 ... 於 www.aspenutfoundton.co -

#57.refer的用法总结大全 - 易学啦

refer 的用法在英语中是比较常见的一个单词,也是容易混淆的知识点之一,本篇文章是易学啦精心整理的关于refer的用法总结大全,主要包含意思解释, ... 於 www.yixuela.com -

#58.refer to用法总结

refer to用法 总结,refer to的用法举例?_沪江网校知识库,问题补充: refer to的用法,refer to 后跟do 还是doing 此问题共1540人浏览过网友答案:匿名网友1楼refer to 的 ... 於 bestsou.cc -

#59.refer to的用法!This is mormally referred to as the"direct write ...

refer to的用法!This is mormally referred to as the"direct write-off"method for receivables.这句中refer 什么用法啊?为什么不用called呢? 於 qb.zuoyebang.com -

#60.英语字典- refer音标、读音、用法和例句 - 极简词典

refer · 音标发音 · 词根 · 基本解释 · 详细解释 · 专业释义 · 常用用法 · 词语辨析 · 常见例句. 於 www.ppbbu.com -

#61.refer的用法- 其它语法知识

1.表示“查阅”或“参考”之意.例如:. If you want to know his telephone number,you may refer to the telephone directory.如果你想知道他的电话号码,你 ... 於 en-grammar.xiao84.com -

#62.referring to 用法

Refer to 用法 ... refer to的用法! refer to與look up的區別和用法例句refer to 的用法有那些REFER 的用法 ... 【詢問】refer reference用法; refer+to用法 ... 於 www.natashahoare.me -

#63.破解英文雙關語的隱藏含意 - 世界公民電子報

容我向您介紹我的同事Tina),若是中間人不在場,是「轉介」,用refer。 ... 加在店家的後面,否則會變成這家店本身要出售,正確用法是have a sale。 於 paper.udn.com -

#64.refer - Yahoo奇摩字典搜尋結果

refer · vt. 把……歸因(於),認為……起源(於)[(+to)];把……歸類(於),把……歸屬(於)[(+to)] · vi. 論及,談到,提及[(+to)];查閱,參考;查詢,打聽[(+to)] ... 於 tw.dictionary.yahoo.com -

#65.refer用法及考点_有关refer的用法高中_it refers to - 小巷百科网

refer用法 及考点最新消息,还有有关refer的用法高中,it refers to,refer和reference的用法等内容,用法比较常规,比如: patients received respective treatments ... 於 sjsp168.com -

#66.refer to用法

refer to 中文意思是?. 秒懂英文「refer to」用法跟意思!. 2020-06-19. 2020-06-19 全民學英文編輯部. 英文片語. refer to 中文意思是指「提到,談及,談起」的 ... 於 www.nqwker.co -

#67.refer to用法總結

refer to用法 總結. 表示“談到”或“提到”之意,例如Please don't refer to his past again. 請別再提他的往事了。. 表示“適用于”或“涉及到”之意,例如These books refer ... 於 www.astarremvls.co -

#68.refer to的用法reference用法 - ChinaUnix博客

refer to 的用法 1. 表示“查阅”或“参考”之意。例如: If you want to know his telephone number, you may refer to the telephone directory. 於 blog.chinaunix.net -

#69.商用英語基本書信用法 | please refer to the attached file

2. refer to/ for your reference refer to是動詞片語,有參考、查閱的意思, ... 英文郵件的「附件」怎麼說?7個商務溝通正確用法一次學會| please refer to the ... 於 twagoda.com -

#70.英語「refer」の意味・使い方・読み方 | Weblio英和辞書

言及する; 参照する; 差し向ける, まわす. ・Refer to your documentation for more details. (さらなる)詳細については, ドキュメントを参照してください. ・the URL ... 於 ejje.weblio.jp -

#71.refer to 例句refer

refer to的在線翻譯,refer to的記憶方法,refer to的例句,寫成本文,在線發音,下面我就平時教學中發現并總結的關于refer to 的用法,權威詞典,以別于臨時訪客。 3. 於 www.nnworkspce.co -

#72.refer oneself to 中文意思是什麼 - TerryL

refer : vt ( rr )1 把…提交,交付,委託,付託(事件、問題等)(to)。2 叫…去打聽,叫某人參看,叫某人查詢... oneself: pron. 1. 〈反身用法〉自己,自身。 於 terryl.in -

#73.「介紹工作」別說成introduce a job!正確的說法是? - 經理人

英文用refer 更貼切。 The doctor referred the patient to a specialist.(這位醫生把病人轉介紹給 ... 常見的3 種尷尬half 用法 · 「你覺得怎麼樣? 於 www.managertoday.com.tw -

#74.refer to用法总结 - 电大作业网

1refer to用法总结 ... [词典] 参考; 指的是; 涉及; 适用于;. [例句]I mention this point now in passing and shall refer to it again. 这一点现在顺便提 ... 於 m.diandazuoye.com -

#75.refer to (【片語動詞】提到, 談及, 談起, 暗示, 參考, 談論 ... - Engoo

"refer to" 例句 ... I don't know what you're referring to. 我不知道你指的是什麼。 The speaker referred to his notes several times during the presentation. 講者在 ... 於 engoo.com.tw -

#76.refer to用法

csdn已为您找到关于refer to用法相关内容,包含refer to用法相关文档代码介绍、相关教程视频课程,以及相关refer to用法问答内容。为您解决当下相关问题,如果想了解更 ... 於 www.csdn.net -

#77.【電郵收發】Attach與Enclose有何分別?「見附件」點表達 ...

這個用法已被認為是比較過時的了,而且予人感覺相當冗長累贅,不利溝通。 ... You may refer to the attached document for details. 於 www.etnet.com.hk -

#78.be referred to 中文 - 查查在線詞典

be referred to中文:被提及,被提交…,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋be referred to的中文翻譯,be referred to的發音,音標,用法和例句等。 於 tw.ichacha.net -

#79.refer refer to refer as 这三个单词该怎么用谢谢啦,15分

本来就是refer的两个固定搭配,这个只能讲讲后两者用法,剩下的就是单独的refer的 ... Please refer to the dictionary if you don't know the words. 於 zhidao.baidu.com -

#80.refer to用法

refer to用法,refer to什么意思refer to的中文是什么_伊秀经验,谈谈refer to_高二英语_英语_高中教育_教育专区。refer to用法谈谈refer to 安徽省来安县半塔中学梅崇 ... 於 kuaisusou.cc -

#81.refer用法和短语_refer常用短语_occasiono的用法和例句 - 小吊知识网

refer用法 和短语最新消息,还有refer常用短语,occasiono的用法和例句,refer的用法和例句等内容,一、prefer to do sth. 更喜欢做某事.如: Jim prefer to go to the ... 於 www.ycfnyp.com -

#82.refer用法_refer的用法和例句_refer的搭配 - 小渍百科网

refer用法 最新消息,还有refer的用法和例句,refer的搭配,refer用法及考点等内容,被N个朋友说为什么我不去干猎头..)但正经referral工作也是第一次,于是收到了很多小 ... 於 www.7e71.com -

#83.refer to 例句包含

refer to用法 總結_高三網. [例句]I mention this point now in passing and shall refer to it again. 這一點現在順便提一下,以后還會講到。分享到推薦閱讀refer to ... 於 www.roundateri.co -

#84.英文的不同應用- 參考英文怎麼說! | Penana

「參考」英文怎麼說? Reference、refer to 等用法! 哈囉!我是英文庫的Tanya~ 今天要來跟大家聊聊參考英文該怎麼翻譯,在做報告或是商務信件往來時 ... 於 www.penana.com -

#85.關於Refer的意思和用法的提問 - HiNative

"Refer" 的用法和例句. Q: 請提供關於refer to as 的例句給我。 A: “In programming circles, the base-16 number system hexadecimal is often referred to as 'hex. 於 hinative.com -

#86.[文法] refer to - 看板Eng-Class - 批踢踢實業坊

為什麼明明是同事介紹這個賣家給我結果變成我被介紹I was referred to... 超難翻的. ... 你不熟悉refer 的語法/意思/用法 10/20 00:16. 於 www.ptt.cc -

#87.English - refer to...和refer to...as - wangduo - 博客园

refer to...和refer to...as...本来就是refer的两个固定搭配,这个只能讲讲后两者用法,剩下的就是单独的refer的用法了. 1. refer to sb/sth 指的是/提. 於 www.cnblogs.com -

#88.refer to用法

refer to用法,refer to后面可以接什么?关于refer to的双语例句_英语语法,refer to 的用法1. 表示“查阅”或“参考”之意。例如: If you want to know his telephone number ... 於 rocksearch.cc -

#89.refer to用法及例句_refer to指的是 - 爱邮知识网

新外研高中英语必修第一册第一单元a new start重点词汇用法归纳. refer用法. be junior to sb. 比某人小/级别低/资历浅(不与than连用)My brother is three years ... 於 www.avirmail.com -

#90.【詢問】please refer to用法 - 自助旅行最佳解答

已經過時了嗎...2017年10月11日· 【英文e-mail寫作】你知道「Please find attached…」已經過時了嗎?「請看... 的用法,為什麼這樣的寫法會被認為是不恰當 ... 於 utravelerpedia.com -

#91.refer用法和短语相关文章 - 小羞百科网

小编在网络上发现很多网友对refer用法和短语的关注度比较高,小伙伴们现在肯定也是对与refer的用法及短语的内容非常的感兴趣了,都想要了解具体的refer用法及词性转换 ... 於 www.songhepx.com -

#92.refer to 用法refer - Duph

refer to (【片語動詞】提到, 談及, 談起, 暗示, 參考, 談論, 提及, 指稱)意思,用法… To refer to two things together, use 『both (noun/adjective) and ... 於 www.duhpba.co -

#93.refer to用法总结 - 高考助考

refer to用法 总结. 高中英语. 2020-12-05 11:53. 表示“谈到”或“提到”之意,例如Please don't refer to his past again. 请别再提他的往事了。表示“适用于”或“涉及到”之 ... 於 wmxue.com -

#94.「參考」英文怎麼說? Reference、refer to、look等用法! – 英...

Refer to 雖然比較常見的用法是「談及、論及某件事情上」,但在講「參考文件」、「參考資料」的狀況時,也可以使用refer to 喔! 於 www.etravelist.com -

#95.多益單字- [ refer所有相關資訊,by-英文995 ]

LINE it! ... 例句與用法:. The matter was referred to the United Nations. 此事被提交給聯合國。 For further particulars, please refer to Chapter Ten. 詳情請看第10 ... 於 en995.com