香港颱風的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦unknow寫的 彌敦道上:金光舊夢換新顏 和梁榮武,蔡思行的 香港颱風故事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站加拿大西岸洪災卑詩省1.8萬人疏散- 話題觀察 - 中時新聞網也說明:遭颱風肆虐台東縣12日未停班課家長留言灌爆饒慶鈴臉書. 15:242021/10/12. 生活 · 加拿大強制接種醫療人力恐更吃緊工會籲放寬. 10:512021/10/11.

這兩本書分別來自中華 和中華所出版 。

國立高雄第一科技大學 企業管理研究所 吳偉銘所指導 柯旭倩的 二氧化碳減量對台灣風力發電發展之影響評估 (2009),提出香港颱風關鍵因素是什麼,來自於二氧化碳減量、風力發電、再生能源、碳稅。

最後網站為甚麼颱風叫「風球」、「掛波」?原來與香港天氣歷史有關則補充:香港 夏季天氣多颱風,「十號波」、「八號波」、「李氏力場」等,都是香港打工仔或學生經常掛在嘴邊的話題,一方面有點渴望因為打風而不用上班上學, ...

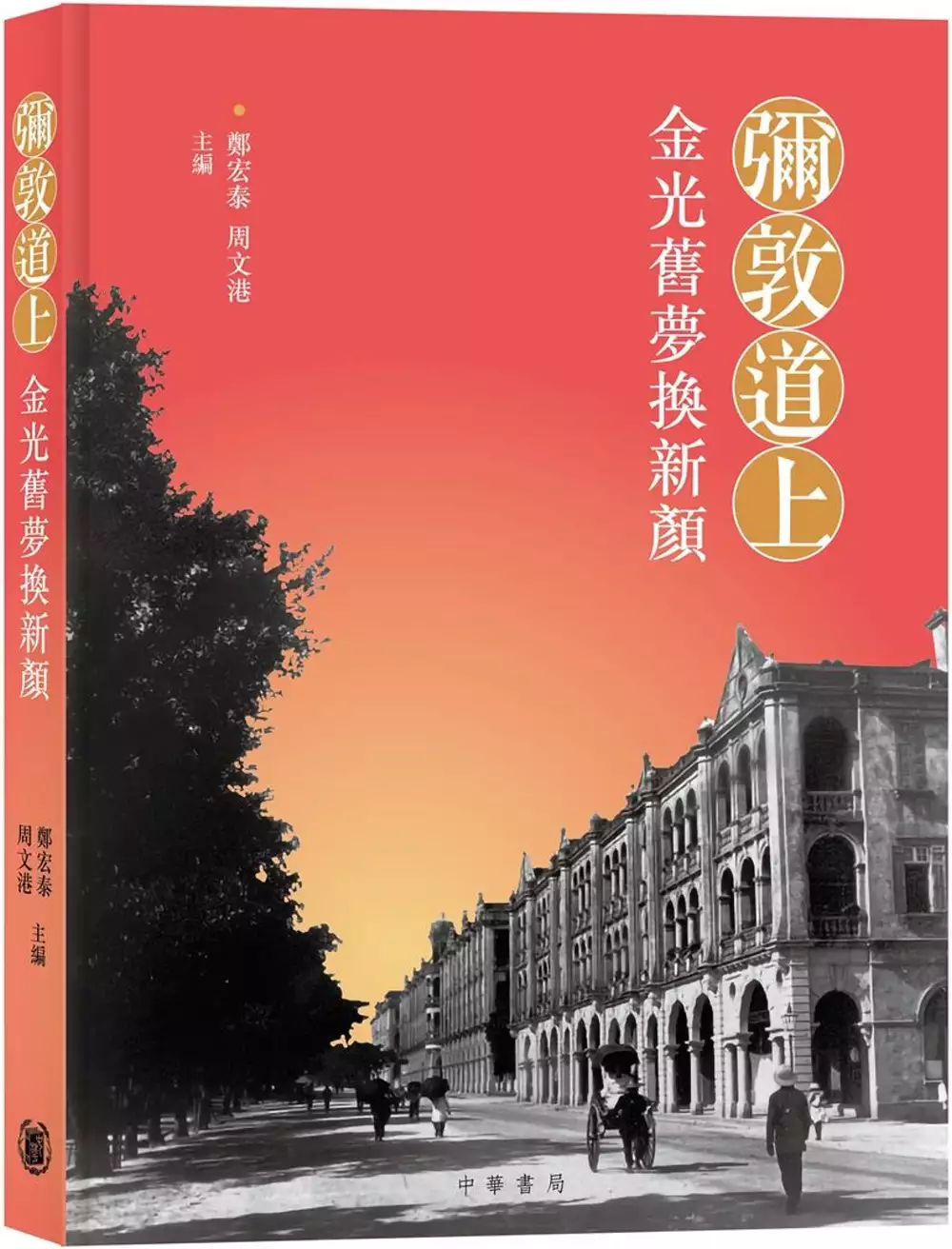

彌敦道上:金光舊夢換新顏

為了解決香港颱風 的問題,作者unknow 這樣論述:

用港督名字命名的彌敦道(Nathan Road)乃九龍半島的大動脈,自修築至落成使用起,九龍半島日漸繁盛起來,成為車水馬龍的金光大道。 本書是關於彌敦道的故事,匯聚多位學者和歷史專家的文章,配以多幅歷史照片,從城市節奏、文化遺產、街角故事、衣食住行四個部份,呈現九龍半島特別是彌敦道的發展面貌、人情逸事及文化沉澱等方面一個多世紀以來的轉變。由尖沙咀地標東英大廈背後有關何東胞弟的謎團、新世界中心以至天星小輪的發跡故事,到彌敦道休憩公園東側防空隧道說起的懸案等等。走在彌敦道上,一步一故事。本書帶你重溫一遍金光舊夢,並藉此說明香港一路走來的不凡經歷。

香港颱風進入發燒排行的影片

#三立新聞 #消失的國界 #李天怡

➲ 深度節目及國際時事都在這裡 【從台灣看見世界的故事】

➲追蹤消失的國界粉絲團:http://bit.ly/SETBorderlessWorld

二氧化碳減量對台灣風力發電發展之影響評估

為了解決香港颱風 的問題,作者柯旭倩 這樣論述:

全球氣候暖化問題日趨嚴重,減緩國際CO2氣體排放量之京都議定書已於2005年2月16日正式生效。由於化石能源(fossil fuel)的日漸枯竭及遭受石油產出國之石油輸出量之控制,未來將影響國際的經濟脈動。因此,世界各國皆盡力尋求新的潔淨替代能源,不僅能降低對環境的傷害並且能夠讓國家邁向能源自主的最終目標。我國在全球的二氧化碳排放總量約為2.7億噸,約佔全球比例0.965%,排名在第22名,其影響的程度並不低於京都議定書中所規範的其他國家。有於鑑此,我國雖然國際地位特殊無法參與國際相關事務,但在後京都時期(2012年之後)的到來前,由於京都議定書生效後對於我國能源產業發展有著一定的影響(例如

有可能被列為下一波受到二氧化碳減量規範的國家)。因此以我國風力發電發展為例,在台灣以化石燃料為能源產業主力的情形下,發展綠色再生能源(二氧化碳減量)及能源自主成為民間及政府的重大議題。在合適的風力發電年平均容量因數條件下,風力發電成本已逐年降低。隨著國際燃煤售價逐年升高火力發電成本亦隨之墊高,在加入碳稅的考量後,風力發電是將未來能源的另一種選擇。在固定收購價格下,風力電廠年平均發電量需高於容量因數31.9%才具有投資價值。因離島平均風力發電容量因數較高,而本島陸上之風場有限,且己逐漸開發中,相對而言離島風力發電比台灣本島更具有開發的經濟效益。

香港颱風故事

為了解決香港颱風 的問題,作者梁榮武,蔡思行 這樣論述:

本書結合歷史資料與科學知識,並輔以大量珍貴老照片佐證,將巿民歷歷在目、聞「風」喪膽的颱風故事,娓娓道出。 本書分為歷史篇和親歷篇兩部分。歷史篇梳理大量資料,介紹了康熙年間短短八年的四次颱風;1937年造成超過10,000人死亡的「丁丑風災」,以及迄今仍保持三個香港氣象紀錄的「溫黛」等。親歷篇則從科學知識和現代追風資料講解,並分享本世紀最具爭議的疑似漏報颱風「派比安」的個案,讓大家反思城巿生活與自然災害的關係。 香港颱風的故事,既是香港人的集體記憶,也是讓大家記取風災經驗教訓不可多得的佳作。

香港颱風的網路口碑排行榜

-

#1.台风“山竹”吹袭粤港澳香港不停工引发争议- BBC News 中文

"山竹"是近数十年来吹袭中国南部的最强台风,在多地造成严重破坏,香港政府不宣布停工引发争议。 於 www.bbc.com -

#2.大風吹:颱風是怎樣形成的 - 香港教育城

香港 天文台會根據風暴中心附近的風力來劃分,若風暴的風力達到每小時118公里或以上,就算是「颱風」啦。 熱帶氣旋類別,及接近風暴中心之10分鐘最高 ... 於 www.hkedcity.net -

#3.加拿大西岸洪災卑詩省1.8萬人疏散- 話題觀察 - 中時新聞網

遭颱風肆虐台東縣12日未停班課家長留言灌爆饒慶鈴臉書. 15:242021/10/12. 生活 · 加拿大強制接種醫療人力恐更吃緊工會籲放寬. 10:512021/10/11. 於 www.chinatimes.com -

#4.為甚麼颱風叫「風球」、「掛波」?原來與香港天氣歷史有關

香港 夏季天氣多颱風,「十號波」、「八號波」、「李氏力場」等,都是香港打工仔或學生經常掛在嘴邊的話題,一方面有點渴望因為打風而不用上班上學, ... 於 www.ourchinastory.com -

#5.飽受山竹颱風蹂躪香港展開災後清理 - Tvbs新聞

威力強大的山竹颱風(Mangkhut)昨天重創香港,吹倒許多路樹且帶來致災性洪水,當局今天展開大規模災後清理作業。 於 news.tvbs.com.tw -

#6.(影) 颱風獅子山來襲香港大廈外棚倒塌掩埋車輛

南海熱帶低壓已於今( 8 ) 日早晨形成為今年第17 號颱風「獅子山」,香港天文台發出紅色暴雨警告,多個地區每小時雨量估計可能超過70 毫米。 於 newtalk.tw -

#7.香港兒童文學名家精選•養一個小颱風 - 第 161 頁 - Google 圖書結果

情選香港兒童文學名家僂獎作昂或最員代表性作品,為香港當代兒童提供僵質讀物。'叢書展示 20 世紀 50 年代至 2 可世紀初香港兒童的情砷風貌'內容健康槓極,是小學生成長 ... 於 books.google.com.tw -

#8.暴風圈逐漸離台山竹颱風最快今晚11點影響香港 - 自由時報

今(15)晚山竹颱風逐漸遠離台灣,預計往西北方前進,最快今晚11點影響 ... 香港天文台(氣象局)於今晚6點45分發布颱風警示,山竹颱風逐漸靠近珠江 ... 於 news.ltn.com.tw -

#9.主頁- 慈幼會香港仔工業學校| 寄宿部

2021-2022續宿宿位申請 · 親子成長交流講座 · 惡劣天氣及颱風指引 · 寄宿部家長導師會會章 · 寄宿部刊物 · 媒體報導 · 寄宿部心聲 · 捐款表格. 於 www.ats.edu.hk -

#10.台风“圆规”靠近香港香港天文台将发3号强风信号 - 环球网

11日,香港天文台表示,台风“圆规”逐步移近香港,按照现时预测路径,“圆规”将于晚上进入香港港800公里范围内,天文台将改发3号强风信号。 於 china.huanqiu.com -

#11.更新版1-天文台预计台风“圆规”周三凌晨最接近香港 - Reuters

香港 天文台于周二下午5时20分发出八号东北烈风或暴风信号,并预计热带气旋“圆规”周三凌晨最接近香港,八号风球至少在日出前维持。 於 www.reuters.com -

#12.香港電台颱風特備節目(一、二、五、普通話台聯播)

香港 電台颱風特備節目(一、二、五、普通話台聯播). 簡介. GIST. 最新. LATEST. 10/10/2021. 香港電台颱風特備節目(一、二、五、普通話台聯播). 於 www.rthk.hk -

#13.【颱風季】週末或打風?再有熱帶氣旋逼近香港!歐洲天氣預報 ...

過去嘅週末強烈熱帶風暴「白鹿」為香港帶嚟狂風雷暴,新嘅熱帶氣旋亦漸漸形成,更有可能影響本港。 最新嘅熱帶低氣壓叫楊柳,喺菲律賓東面形成, ... 於 holiday.presslogic.com -

#14.天文台 - 香港經濟日報hket.com

根據香港天文台資料,本次月食將於香港時間11月19日(星期五)傍晚左右出現,預測整個月食 ... 【極端天氣】10月雙颱風襲港降雨量創史上第2高1946年以來最快兩發八號波. 於 service.hket.com -

#15.台风“圆规”靠近香港香港天文台将发3号强风信号 - 新浪财经

原标题:. 11日,香港天文台表示,台风“圆规”逐步移近香港,按照现时预测路径,“圆规”将于晚上进入香港 ... 於 finance.sina.com.cn -

#16.香港:“圆规”来袭| 科技环境| DW | 13.10.2021

圆规”周三登陆香港,当局发出八号台风信号。香港学校停课,港交所也暂停当日交易。“圆规”是继“狮子山”后一周里第二个到访香港的台风。 於 www.dw.com -

#17.家居颱風防備三步曲 - hkjcdpri

如有熱帶氣旋在香港800 公里範圍內集結,. 並可能影響本港,天文台便會發出熱帶氣旋報告. 及/或警告,即是我們常說的「打風」。香港的. 颱風季節一般在5至11月,並以7 ... 於 www.hkjcdpri.org.hk -

#18.天氣小提示| 樂園便利服務| 香港迪士尼樂園度假區 - Hong Kong ...

旅行期間的惡劣天氣安排 · 樂園將關閉。 · 如香港天文台於下午4:30或之前發出8號颱風信號預警信息︰. 已使用的門票有效期將由受天氣影響當天起計延長六個月。 · 如香港天文台 ... 於 www.hongkongdisneyland.com -

#19.颱風及暴雨警告下的工作守則

香港 在熱帶氣旋(共分為六類,包括熱帶低氣壓、熱帶風暴、強烈熱帶風暴、颱風、. 強颱風及最強級別的“超強颱風”)和暴雨警告,以及其他惡劣天氣下,例如山泥傾瀉. 於 www.labour.gov.hk -

#20.全球最低稅負制影響超乎想像 - Deloitte

勤業眾信:三面向探討影響程度企業應審慎因應 · 一、CFC強烈颱風來襲,暴風半徑將壟罩所有企業及個人,三程序降低影響 · 二、調高營利事業所得稅基本稅額 ... 於 www2.deloitte.com -

#21.山竹颱風侵襲菲律賓、香港、澳門及中國大陸之災害報告資訊

山竹颱風(Mangkhut)是2018年太平洋強烈颱風之一,於9月15日在菲律賓呂宋島巴高(Baggao)登陸,造成菲律賓都會區淹水和山區崩塌等災害;移動速度很快,16日侵襲香港、 ... 於 den.ncdr.nat.gov.tw -

#22.銀行服務在颱風及暴雨期間的安排- 給公眾人士的一般參考資料

以下摘要旨在方便公眾人士了解一般銀行分行,在颱風及暴雨期間的營業安排。透過政府新聞處,香港銀行公會將公佈銀行於颱風或暴雨期間暫停及恢復營業的 ... 於 www.hkab.org.hk -

#23.熱帶氣旋(颱風)

颱風. 最高潮位(米). 1962. 溫黛. 3.96. 2018. 山竹. 3.88(大澳:3.86). 2017. 天鴿. 3.57(大澳:3.87). 2008. 黑格比. 3.53. 資料來源:香港天文台 ... 於 www.redcross.org.hk -

#24.桃園國際機場-客機抵達

出發地(經由), 香港. 航廈, T2. 登機門/行李轉盤, C7. 機型, B787-9. 狀態, 已到抵機坪. 預計/實際時間, 19:45. 20:55. CI 中華航空. 於 www.taoyuan-airport.com -

#25.为什么香港居然不怕台风?_百科TA说

在每年如约而至的台风灾害中,即使同为发达城市的港澳两地,由于人为操作的不同,结局总有着天壤之别。这不,超强台风“山竹”又要来了。去年的超强台风降临后港澳政府的 ... 於 baike.baidu.com -

#26.認識教城- 颱風名稱逐個捉

香港 的獅子山和白海豚也榜上有名呢! 颱風名稱由世界氣象組織的颱風委員會統籌,而西北太平洋及南海地區的颱風名字,分別由該區的14個颱風委員會成員,各自提供10個 ... 於 www.edcity.hk -

#27.其他資料:: 颱風及暴雨襲港時之各項停課及考試安排

如八號或以上之颱風警告或黑色暴雨警告信號於下列時間仍然生效,將各按規定停課:. 信號生效時間. 停課安排 ... 由香港考試及評核局宣佈的安排,並不適用於本大學。 於 rgsntl.rgs.cuhk.edu.hk -

#28.颱風警告下的安排- 香港及澳門蜆殼 - Shell Hong Kong and ...

颱風 警告下的安排. 在一般的天雨情況下,或當一號戒備或三號強風信號懸掛時,蜆殼油站會正常營業。 當香港天文台發出八號或以上暴風信號時,為顧及顧客和油站員工的 ... 於 www.shell.com.hk -

#29.颱風及暴雨警告的安排 - 香港司法機構

重要通告. 以下為颱風及暴雨警告發出時的一般安排:. 當8號或以上熱帶氣旋信號、「極端情況」公布或黑色暴雨警告信號發出或取消時,司法機構就法院及辦事處的安排而 ... 於 www.judiciary.hk -

#30.今年過境香港颱風特別多香港又掛「8號風球」 - 每日頭條

10月份,北方有的地方已經迎來第一場雪,在香港卻又掛出了「8號風球」!今年第20號颱風「卡努」持續移動,襲擊香港,香港天文台(以下簡稱天文台) ... 於 kknews.cc -

#31.HK Express公佈超強颱風潭美吹襲下往來香港與日本航班之安排

鑑於強颱風潭美正逐漸逼近日本,將為該區帶來極具破壞性的風力,HK Express宣佈部分於2018年9月30日及10月1日往來香港與日本之航班將受到影響。 於 www.hkexpress.com -

#32.颱風圓規逼近香港懸掛8號暴風訊號| 兩岸傳真 - NOWnews今日 ...

(中央社記者張謙香港12日電)颱風圓規橫掃菲律賓後,正逐步逼近香港。香港天文台今天傍晚5時許懸掛了8號暴風訊號,呼籲市民做好防颱措施。 於 www.nownews.com -

#33.強颱風海馬-航班資訊- 國泰航空 - Cathay Pacific

... 及港龍航空宣布,隨著強颱風海馬逐漸接近香港,本港時間明日(10月21日, ... 雖然香港天文台或會在明早11時前發出八號強風信號,惟國泰及港龍的 ... 於 news.cathaypacific.com -

#34.颱風圓規逐步威脅香港預料較獅子山更強 - 聯合新聞網

繼颱風「獅子山」之後,另一個颱風「圓規」正逐步接近香港,天文台已密切注意其動向,不排除今晚發出暴風訊號. 於 udn.com -

#35.24小時即時新聞 - Now 新聞

【持續更新】香港新型冠狀病毒肺炎確診個案追蹤. 15小時前 · 公共街市販商大聯盟促政府豁免街市用安心出行. 15小時前 · 政府增購100萬劑復必泰疫苗抵港. 15小時前. 於 news.now.com -

#36.陳朗熹/撕破繁華城市的謊言,颱風山竹重創香港 - 報導者

颱風 「山竹」挾強風豪雨而來,香港城市變澤國,路樹橫亙街道,大樓外牆剝落、玻璃碎裂,滿街都是大自然「回饋」給人類的垃圾。 於 www.twreporter.org -

#37.即時影像監視器:台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測

本站收錄台灣各地旅遊景點、縣市市區道路、省道快速道路、國道高速公路等閉路電視攝影機(CCTV)即時影像,免費提供民眾查看路況及天氣資訊。因應武漢肺炎防疫, ... 於 tw.live -

#38.COP26落幕,燃煤時代走向終結- Greenpeace 綠色和平| 香港

從前穩定的氣候,現在正在我們周遭崩潰,野火、強颱風、乾旱和融冰等,你我每日都目擊得到。時間無多,我們已經沒有退路,為保我們人類的生存,大家亟 ... 於 www.greenpeace.org -

#39.山竹颱風勢猛香港發布最高警戒| 台灣英文新聞 - Taiwan News

香港 天文台發布最高級別十號颶風信號.山竹颱風以摧枯拉朽之力重創菲律賓,目前逼近香港,預計中午最接近珠三角一帶。香港天文台已於今(16)日上午將 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#40.香港工會聯合會業餘進修中心

屬下有251間不同行業的工會,其中屬會194間,贊助會58間,會員人數超過41萬,是香港最大的勞工團體。 關心工人職業生活,爭取和維護工人權益、發展工人福利事業、增進工人 ... 於 www.hkftustsc.org -

#41.200億瞬間蒸發…台灣為「颱風假」付出的高昂代價:中國

對台灣民眾來說,颱風天最重要的事就是:能不能放假?但是,我更希望民眾能更理性地 ... 台灣為「颱風假」付出的高昂代價:中國、香港與日本都怎麼做. 於 www.businesstoday.com.tw -

#42.十號風球回顧 - 最新風暴消息

換句話說,每68 個颱風才有一個會引致香港天文台發出十號颶風信號。 不過,這並不是代表所有達颱風級數的熱帶氣旋在本港大約100公里內 ... 於 weblog1097.weebly.com -

#43.2021年熱帶氣旋獅子山襲港期間特別交通安排 - 香港巴士大典

隨著獅子山逐漸遠離香港,風勢緩和,天文台於10月10日凌晨4時40分改發三號強風信號 ... 命名為「獅子山」(Lionrock),乃2021年太平洋颱風季第17個被命名的熱帶氣旋。 於 hkbus.fandom.com -

#44.颱風| 立場新聞

【颱風圓規】八號風球下快餐店門口避雨食杯麵九旬無家者:庇護中心好遠. 2021/10/13 - 17:10 ... 【颱風圓規.圖輯】風暴下的香港泳客黃埔照游水家長帶子女感受風力. 於 www.thestandnews.com -

#45.【氣象萬千】襲港颱風之最- 教育- 香港文匯網 - 文匯報

1962年,香港遭遇戰後最兇猛的颱風「溫黛」吹襲,9月1日天文台總部錄得有記錄以來最高60分鐘平均風速、最高陣風,以及最低瞬時海平面氣壓, ... 於 www.wenweipo.com -

#46.香港歷來最極端氣候的個案- 颱風「山竹」的啓示| KFBG網誌

2018年的夏季,在香港錄得歷來最强的超級颱風,帶來洪水,停電以及對建築物嚴重的破壞。超强颱風「山竹」把數千棵樹木連根拔起,堵塞道路, ... 於 www.kfbg.org -

#47.又打風!圓規今晚逼近本港明日升格颱風風力比獅子山更強

與「獅子山」相比,「圓規」的中心風力可能更強,加上東北季候風的共同影響,華南沿岸風勢會在未來一兩日逐漸增強,為廣泛地區帶來狂風暴雨。 (圖片來源:香港天文台網站 ... 於 www.gotrip.hk -

#48.熱帶氣旋主頁|香港天文台(HKO)|天氣

數字颱風信號百周年 · 熱帶氣旋的分類 · 熱帶氣旋警告信號小冊子(PDF檔案) · 熱帶氣旋警告信號生效時應注意的事項 · 2021年1月1日起生效的西北太平洋及南海熱帶氣旋 ... 於 www.hko.gov.hk -

#49.香港颱風網HKTW

隨著圓規遠離香港及登陸海南島, 本港風力進一步減弱。 天文台會在短期內改發三號強風信號, 取代八號烈風或暴風信號。 圓規的外圍雨帶繼續影響廣東沿岸 ... 於 www.facebook.com -

#50.料圓規周二升格颱風逼近港400公里重陽節前夕雷風雨交加 - 東網

按目前預測路徑,「圓規」周二至周三最接近香港,一度逼近400公里範圍,亦為本港帶來多雲,有狂風驟雨及雷暴的天氣,雨勢有時頗大,吹6級東至東北風, ... 於 hk.on.cc -

#51.台风“海高斯”来袭香港发出“八号风球”-新华网

新华社香港8月18日电(记者朱宇轩)台风“海高斯”18日逼近香港,香港天文台当晚10时40分发出俗称“八号风球”的八号东北烈风或暴风信号。 於 www.xinhuanet.com -

#52.移动网站深圳市气象局(台)

深圳市气象局门户网站为您提供权威、及时、准确的深圳天气预警、天气预报、天气实况、台风路径、深圳气候等信息服务,为深圳及其周边城市的生产生活提供全面可靠的气象 ... 於 weather.sz.gov.cn -

#53.香港台风路径实时发布系统网 - 天气预报

香港台风 网是天气网(www.tianqi.com)开设的一个专题栏目,为您实时播报香港台风最新消息,提供最新最全的热带气旋警报,台风信息和台风路径,让您及时、准确、全面地 ... 於 m.tianqi.com -

#54.颱風瑪瑙生成!氣象局曝對台影響 - MSN

據中央氣象局表示,原位於關島西北西方海面上的熱帶性低氣壓,在今(25)日08時,發展為輕度颱風,為編號第20號、中文譯名為瑪瑙(國際命名:MALOU), ... 於 www.msn.com -

#55.惡劣天氣上課安排 - VTC

2. 在上課時間內颱風襲港,如香港天文台在發出八號颱風信號前兩個小時內會發出預警(即八號預警)。 暴雨 香港天文台發出暴雨警告信號期間,安排大致如下: ... 於 www.vtc.edu.hk -

#56.港鐵> 港鐵「颱風乘車錦囊」 - MTR

不論颱風大小盡心為你服務 ... 颱風期間,車站可能人多擠迫,請大家體諒互讓。 * 港鐵會視乎實際情況實施上述安排 ... 香港鐵路有限公司2021. 返回主頁. 關閉提示. 於 www.mtr.com.hk -

#57.The Kowloon Motor Bus Co. (1933) Ltd 九龍巴士(一九三三)

九巴是世界上最大的公共運輸機構之一,自1933年成立以來,一直本著「九巴服務日日進步」的宗旨,為香港市民服務。網站提供最新的企業及財務資訊、營運發展、顧客服務 ... 於 www.kmb.hk -

#58.拉麵颱風(香港) - 餐廳/美食評論 - TripAdvisor

拉麵颱風(香港): 讀讀33則則關於拉麵颱風客觀公正的美食評論,在Tripadvisor的5分滿分評等中得4分,在香港的15299家餐廳中排第3362名。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#59.香港天文台掛八號風球學生歡呼慶祝 - 维基新闻

對,今日不需要統測了!),維基記者的兩位同學興奮地說道。 天文台在10月13日在凌晨5時40分發出八號東北烈風或暴風信號,當時颱風浪卡位於香港之西南 ... 於 zh.m.wikinews.org -

#60.強烈熱帶風暴圓規(2021年) - 维基百科,自由的百科全书

10月9日上午2時,香港天文台將其升格為熱帶風暴。下午2時,聯合颱風警報中心將其升格為熱帶風暴,給予熱帶氣旋編號24W。 於 zh.wikipedia.org -

#61.颱風圓規丨天文台下午4時40分宣佈改掛3號強風訊號政府呼籲 ...

香港 天文台在下午2時02分發出之有關黃色暴雨警告信號的特別報告:暴雨警告信號現時為黃色,表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨 ... 於 www.weekendhk.com -

#62.颱風消息不斷更新- Yahoo新聞

颱風、熱帶氣旋、暴雨消息即時更新,令你在打風日子出門返工返學時,掌握最新天氣 ... 颱風2021丨WFH下無「風假」 打風應否在家工作? ... 颱風2021丨回顧香港颱風之最. 於 hk.news.yahoo.com -

#63.要放假?俩台风陆续袭向华南,香港天文台罕见预警! - 智通财经

今年过到现在,登陆华南地区的台风似乎比往年都少,不过台风的性格难以琢磨,要么半天不来,要么一来就成双成对。 “百里嘉”擦边过. 9月11日早,香港便挂起 ... 於 www.zhitongcaijing.com -

#64.因香港發布颱風警報,本公司所代理之境外基金2020年10月13 ...

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列,因香港發佈颱風警報,2020年10月13日全日暫停交易,當日之交易將順延至次 ... 於 tw.allianzgi.com -

#65.颱風7.1來襲泛民主派呼籲港人風雨不改上街 - RFI

香港 天文台發出颱風預警,熱帶風暴「杜蘇芮」正在太平洋上空集結,預料7.1當天香港有狂風暴雨,但多個泛民主派議員呼籲港人要無懼風雨,堅持上…… 於 www.rfi.fr -

#66.熱帶風暴有機會「掉頭」正面吹襲香港雙颱風料於本周中期帶來 ...

一個颱風打完,另一颱風又起。楊柳減弱後,熱帶氣旋玲玲現於菲律賓以東位置,預測未來將會移向台灣以東一帶海域。雖然玲玲未必會影響香港, ... 於 hk.ulifestyle.com.hk -

#67.最遠的八號風球! 來自香港的颱風? - 馬鞍山聖若瑟小學

而香港天文台自2000年後開始,也也為太平洋颱風命名。 目前在用的颱風名字為鴛鴦、珊珊、萬宜、玲玲、鳳凰、白海豚、彩雲、獅子山、 ... 於 mossjps.edu.hk -

#68.難纏「圓規」登陸海南後減弱為熱帶風暴香港1死20傷 - 蘋果日報

今年第18號颱風「圓規」(Konpasu)在海峽兩岸和菲律賓之間繞大圈,一度減弱為強烈熱帶風暴,今天(10/13)清晨5時又增強為颱風,香港、澳門早上一度 ... 於 tw.appledaily.com -

#69.終於搞懂了八號風球

除了同樣期待放假的心情是一樣的,香港和台灣對於颱風關注焦點其實並不相同。在台灣大家比較關心是颱風的強度,而香港這裡的人對於強度這件事根本沒有概念,他們多以幾 ... 於 miky1126.pixnet.net -

#70.香港熱帶氣旋追擊站| 香港天文台以外的颱風專家

颱風 追擊. 香港天氣發報. 目前並無熱帶氣旋在短期內預料會對本港的天氣構成影響。 Read more. 西北太平洋熱帶氣旋消息. 目前西北太平洋並沒有活躍的熱帶氣旋。 於 v4.hkcoc.com -

#71.颱風圓規綜合報告

隨着颱風圓規逐漸遠離本港,香港天文台今日(十月十三日)下午四時四十分改發三號強風信號,取代昨日(十月十二日)下午五時二十分發出的八號東北烈風 ... 於 www.info.gov.hk -

#72.【盤點歷代15大颱風!】 - SearchingC

死亡: 45│失蹤: 11│受傷: 1273. 愛麗斯(Alice) 1961 年雖然愛麗斯風力不算很強,但它的風眼直接穿過香港,所以天文台亦有發出十號風球信號,但維持僅2.5 ... 於 searchingc.com -

#73.早報:颱風「圓規」靠近香港,中午前維持八號烈風或暴風信號

2021年10月12日,香港,颱風「圓規」(Kompasu)來臨前,一間超市貨架幾乎被買空。 攝:Li Zhihua/Getty Images. 評論 3. 分享文章 ... 於 theinitium.com -

#74.精選襲港風暴回顧 - 香港氣象交流中心

維克托是自1979年颱風荷貝以來首個登陸香港的熱帶氣旋,同時是1983年颱風愛倫以來首次懸掛九號風球。當時天文台更表示可能改掛十號風球,但它在登陸前被天文台降為強烈 ... 於 www.hk-mcc.net -

#75.捐血站於颱風期間的服務安排

捐血站於颱風期間的服務安排| 香港紅十字會輸血服務中心. 於 www5.ha.org.hk -

#76.“圆规”增强为台风香港学校停课| 早报

袭击香港的强烈热带风暴“圆规”已增强为台风,香港所有日校今日(13日)停课,香港证券交易所宣布上午交易时段延迟开市。据香港星岛日报网报道, ... 於 www.zaobao.com.sg -

#77.01天氣預報|最新天文台消息 - 香港01

最新天氣預報,無論香港天文台定國際天文嘅天氣報告我哋都會為你全面搜集,絕對唔會錯過任何打風、地震消息,令你輕鬆掌握即時溫度、空氣污染指數、暴雨及其他天氣警告 ... 於 www.hk01.com -

#78.南橫水蜜桃提早2個月開花專家:圓規颱風害的 - 三立新聞網

果樹專家表示,因夏天乾旱和10月間圓規颱風帶來山區豪大雨誘使提早開花 ... 拉陌生人一起享折扣 · 向台東建設處陳情夫妻遭嗆滾回香港 · 加碼券邊緣人 ... 於 www.setn.com -

#79.天氣.圓規|天文台改發三號強風信號黃雨警告取消(17:13) - 明報

【14:04】天文台於下午2時02分發出黃色暴雨警告。 【13:50】天文台表示,隨着颱風圓規遠離香港及即將登陸海南島,本港風力有所減弱。視乎本地 ... 於 news.mingpao.com -

#80.交易時段及惡劣天氣下的交易安排 - HKEX

颱風 、極端情況及黑色暴雨期間的安排 · 交易 · 結算及交收 · 場外衍生產品結算 · 香港交易所. 加入香港交易所Twitter專頁 · 加入香港交易所LinkedIn專頁 · 關注我們的 ... 於 www.hkex.com.hk -

#81.香港八號風球獅子山懸掛22小時| 天文台| 大紀元

【大紀元2021年10月11日訊】(大紀元記者鄭子子、黃栢金香港報導)熱帶 ... 聽聞,颱風已經遠離香港,才掛起8號風球,令他相當質疑天文台的專業判斷。 於 www.epochtimes.com -

#82.香港颱風及暴雨期間出席人士指南

香港颱風 及暴雨期間出席人士指南 ... 香港熱帶氣旋通常發生在5月至11月期間。 每當熱帶氣旋在香港800公里內及可能構成威脅下;香港天文台發出熱帶氣旋公告和/或警告。 香港 ... 於 exhibitions.jewellerynet.com -

#83.天文台:黃昏後風力會有所增強|沙德爾路徑如何變先有機會八 ...

颱風 沙德爾料會與香港保持約500公里距離,除非較預期靠近香港或顯著增強,否則發出8號風球機會不大。究竟沙德爾要多靠近,才會令香港受到烈風威脅? 於 www.businesstimes.com.hk -

#84.香港天氣觀測站- 主頁

於2021年11月20日00時00分發出 天氣概況:一股偏東氣流會在今明兩日影響廣東沿岸。預料一道冷鋒會在星期一早上橫過華南沿岸,該區顯著轉涼及有一兩陣雨,隨後數天該區 ... 於 www.hkww.org -

#85.颱風措施| 香港國際貨櫃碼頭

HIT會與香港天文台維持緊密聯繫,啟動監察機制,以掌握熱帶氣旋/颱風的最新動態,隨時作好準備,確保貨櫃場及設備處於安全環境下運作。 HIT會不斷收到來自香港天文台的 ... 於 www.hit.com.hk -

#86.李氏力場解密!香港原來靠台灣擋颱風| ETtoday大陸新聞

「黃蜂」減弱後,相信到香港影響不大,但為何不少颱風吹向香港時都會減弱呢?天文台前助理台長梁榮武在「天文台氣象冷知識」片段中,曾解釋逼港颱風 ... 於 www.ettoday.net -

#87.香港政府新聞網- 六熱帶氣旋改名

聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會/世界氣象組織轄下的颱風委員會於第53屆會議中通過採用六個新名稱,取代「玉兔」、「利奇馬」、「法茜」、「海貝 ... 於 www.news.gov.hk -

#88.熱帶氣旋- 香港地下天文台

熱帶氣旋網站 CIMSS 熱帶氣旋網頁 Tropical Tidbits Weathernerds Hurricane Zone · 熱帶氣旋年報及最佳路徑 香港天文台年報 美國聯合颱風警報中心年報 日本氣象廳 ... 於 www.weather.org.hk -

#89.颱風及暴雨安排/特別通知| 香港聖約翰救護機構

颱風 、暴雨警告訊號及極端情況下救傷會課堂及考試安排. 當香港天文台發出一號或三號熱帶氣旋警告訊號,所有課程/考試均應照常舉行。 上午/ 下午/ 晚間課程及考試. 於 www.stjohn.org.hk -

#90.各國官方颱風消息

各國官方颱風資料比較 · 日本氣象廳(JMA) · 香港天文台(HKO) · 中央氣象局(CWB) · 您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態。 於 typhoon.ws -

#91.颱風圓規逐步威脅香港預料較獅子山更強| 兩岸 - 中央社

繼颱風「獅子山」之後,另一個颱風「圓規」正逐步接近香港,天文台已密切注意其動向,不排除今晚發出暴風訊號。 於 www.cna.com.tw -

#92.深圳台风网-台风路径实时发布

深圳台风网. 深圳台风网是深圳市气象台对外发布热带气旋信息的官方平台。台风网致力于加强台风监测、预报、预警信息的传播,为社会公众获取台风信息和学习台风知识提供 ... 於 tf.121.com.cn -

#93.2019冠狀病毒病專題網站- 同心抗疫- 對若干人士強制檢測

香港 國際機場員工 ... 時間,三號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛,或紅/黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效,進行強制檢測的期間將會延長一天。 於 www.coronavirus.gov.hk -

#94.山竹襲港啟示:全球暖化導致超強颱風出現機率增加 - 350.org

香港 氣象學會發言人(亦同時為「350香港」氣候發言人)梁榮武表示:「現在或將來所見到的颱風,強颱風出現的機率會多了。某程度是與海水的溫度有 ... 於 world.350.org -

#95.台风“圆规”靠近香港香港天文台将发3号强风信号 - 央视新闻客户 ...

11日,香港天文台表示,台风“圆规”逐步移近香港,按照现时预测路径,“圆规”将于晚上进入香港港800公里范围内,天文台将改发3号强风信号。 於 m.news.cctv.com -

#96.香港颱風故事 - 博客來

書名:香港颱風故事,語言:繁體中文,ISBN:9789888290963,頁數:224,出版社:中華,作者:梁榮武,蔡思行,出版日期:2014/07/31,類別:自然科普. 於 www.books.com.tw -

#97.一路發

【重要公告】深圳空運香港機場出口安檢嚴查,純電池等特貨無法寄送. 親愛的會員 3月初接獲香港機場通知,因2月底有貨物大量行動電源爆炸失火,所以3月起所有貨物必須 ... 於 www.elf.com.tw -

#98.今年最強颱風「妮妲」襲擊香港| 新唐人中文電視台在線

強颱風「妮妲」週二凌晨在香港附近登陸,帶來的強風暴雨,造成十多人受傷,香港海陸空交通停擺。 香港天文台週一晚間掛出今年第一個8號強烈颱風訊號。 於 www.ntdtv.com