須與需是兩個意義不盡相同的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列特價商品、必買資訊和推薦清單

須與需是兩個意義不盡相同的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦謝華寫的 跨越藩籬:多重視野下的共融 和NAGAYAMAHISAO的 日本和食考:連日本人都大驚奇的和食百科都 可以從中找到所需的評價。

另外網站《原神》釋出「磬弦奏華夜」3.4 版本更新維護預告公開「瑤瑤 ...也說明:鬆散的傭兵組織「鍍金旅團」是須彌最強大的武裝力量,其內部又有許多獨立 ... 不過同時雇主們需要明白,他們只是靠摩拉與迪希雅結下了短暫的契約,馭 ...

這兩本書分別來自上智 和商周出版所出版 。

國立暨南國際大學 非營利組織經營管理碩士學位學程在職專班 黃源協所指導 李佳緣的 農村社區永續發展之研究-以社區資產觀點分析 (2021),提出須與需是兩個意義不盡相同關鍵因素是什麼,來自於農村社區、永續發展、以資產為基礎的社區發展。

而第二篇論文國立臺中教育大學 諮商與應用心理學系碩士班 許碧芬所指導 趙國容的 非相關領域工作者轉任諮商師生涯轉換之使命感追尋經驗 (2020),提出因為有 生涯轉換、生涯建構理論、使命感、諮商心理師的重點而找出了 須與需是兩個意義不盡相同的解答。

最後網站空戰魔導士培訓生的教官 (12) - Google 圖書結果則補充:... 以教官身分參戰而是擁有特別技能的其中一名隊員特務隊的規模大概是兩個中隊莫約 ... 眼神的男孩子氣少女毛理法被選為隊上參謀兼彼方的護衛在這之後便不需要戰鬥了 ...

跨越藩籬:多重視野下的共融

為了解決須與需是兩個意義不盡相同 的問題,作者謝華 這樣論述:

★ 本書從新舊、舊約、神學、人學、靈修與中國文化等不同角度,系統地闡述基督信仰的共融理念及其實踐之道。 在一個撕裂日劇、隔閡日深的社會中,基督信仰是否還能堅持發出和好與共融的呼喚? 來自公教與新教、中國與海外、學界與教會的九位學者,從不同的角度闡發了共融的神學涵義及其實踐視野,重新激發人心中對理解與認同的渴望,穿越重重藩籬而邁向共同的未來。 ▋聖經之源 ▋ 「猶太團體從未停止現代與傳統的對話、自身與世界的對話,以及自己內部不同視角的對話。對話是一種生活的態度,正是恆常不息的對話讓以色列在危機中的重建成為可能。」──戎利娜 ▋神學之思 ▋

「教會作為共融,是出自其本質的奧祕性的共融。教會是為了共融、參與和使命而同道偕行的天主子民,『同道偕行』正是教會在世界中活出其生命與使命的風格與路徑。」──劉晉平 「『人類命運共同體』是扎根於天主內在的事實。藉著基督,在基督內,共同體的建設找到了方向。基督人類學最終要回到人的最高參照──天主自身的存在,以尋找人類共同命運的淵源。」──賈雲 ▋靈修之悟 ▋ 「一個人能在世上活出共融的程度,在於他因愛感動的程度,在於他與上主的親密程度。對於每一個受造之人而言,走向普世共融的旅途,也是一條與上主合一的道路。」──何斯美琪 ▋跨界之觀 ▋ 「『和諧神學』力求闡明天主如何居住在

我們心中和我們的團體中。天主居於我們中間,這一事實已使我們邁入了祂的終極奧祕。這樣的洞察既來自古老傳統的經驗,也來自在各地扎根的基督徒團體的見證。」──魏明德

須與需是兩個意義不盡相同進入發燒排行的影片

本集主題: 記憶遊走彩墨展 #康嘉倫專訪

彩墨藝術家康嘉倫以貓咪代替發言,探討社會中的隱蔽人性

前言:

彩墨藝術家康嘉倫以自身的經歷來陳述對人事物隱蔽現象的一些觀點,以貓的形象代替自身發言,期望在層層隱蔽的面向之下,找出最初的本心!

貓咪,生活的心靈支柱

從小就與貓咪相伴,藝術家康嘉倫一直以來都在外地求學及工作,貓對康嘉倫來說就像親人般的存在,以類似中途之家的方式照顧貓的過程,讓她對於每隻貓的經歷感興趣,牠們的成長背景不盡相同,有的貓一出生就有人疼愛,有些流浪街頭,還有些慘遭喪盡天良的人虐待或是宰殺等等,每個生命都經歷了許多故事,康嘉倫認為:「有時所見之事如冰山一角,必須深入瞭解才能有更深的體會及感觸。」在這次展出的作品中所繪製的貓咪都是她相處或曾經接觸過的貓,每一隻貓的背後都有許多故事。

第一隻貓咪與最思念的貓咪

第一次接觸貓咪是在小學五年級的時候,那是一隻非常親近人的流浪貓,康嘉倫把牠帶回家細心照顧,但是兩三天後牠就消失無蹤,但從此康嘉倫就愛上了貓咪,不斷的將流浪貓撿回家照顧,後來到臺南念書時領養了第一隻黑白貓,這隻貓咪從年幼到病老都一直陪伴在康嘉倫身旁,而對這隻貓的思念及情感,也在後來將牠放入自己的彩墨作品中。

從生活中建構「隱蔽」的創作想法

以水墨來作為創作媒材主要是因為喜歡毛筆與紙張的摩擦感,以及墨韻的流動感,學生時期一開始是以純墨色創作,之後到了臺中教育大學念書時,才漸漸加入色彩,目前在臺灣師範大學就讀則以彩墨創作為主。在這段轉變期間,教書其實才是康嘉倫主要的工作,目前已經在雲林的國小任教滿九年了,期間,康嘉倫長時間照顧身體都有些缺陷或是病痛的貓,讓她體會到要照顧任何一個生命都是件不容易的事,背後得付出許多的時間與心力,也為了癱瘓的愛貓喵喵能安穩度日,特地將家裡的床直接放在地上,並且在床的四周撲滿軟墊,而喵喵最喜歡將頭枕在床邊望著主人,這個可愛無比的撒嬌動作總是讓康嘉倫融化,雖然在床底下的身軀並不是那麼的健全,但把頭露出床面的喵喵因為床的遮蔽,其實看起完全與其他貓咪無異,許多的人事物也是同樣的,在表面下定有許多不為人知的辛酸苦楚或是隱蔽的實情,所以康嘉倫漸漸地在一點一滴的生活經驗中建構了「隱蔽」這樣的創作想法。

以嫁接和圖層的創作手法重新詮釋作品

近年來除了以彩墨作為創作媒材外,也以拼貼、拼裝和嫁接開始新的嘗試,嫁接是指園藝中,將一部分的植物體剪裁並接到另外的植物體上,使其自然癒合成為新的植株,康嘉倫的創作部分模式便是採用這樣的手法,剪裁所需要的圖層嫁接到另一個主要圖層上,使其變成一個全新的詮釋,作品中用了許多異質性的材料以及「拼」的手法,便是想打破平面與立體的空間並利用拼的方式重組新的意義,呈現過往的經歷以及經過時間沉澱後的解讀。

躲貓貓及記憶萬花筒系列作品

這次的展覽採用「隱蔽」的概念,以貓喜愛躲藏的習性做為出發點,採用對隱蔽這概念的深度思考,用來表現隱蔽的多層次的概念,而當主要圖像被隱蔽時,可能會產生誤解與聯想。作品〈躲藏〉便是以這樣的構想來完成,背景以大色塊的紙材以拼貼的形式出現,用失去脈絡性的紙材來拼貼,並使墨色大塊面積放置上方,在平面拼貼的紙材中製造空間,而藝術家的貓咪喵喵圖像以描繪細緻的手法呈現,與平面化的背景產生衝突感,讓人思考圖象所要隱蔽的是什麼?這幅作品由於貓的下半身並非一般正常的體態,所以藝術家想傳達的是隱藏殘缺的意念。

以貓入畫,以創作表達想法

彩墨作品藉由隱蔽的多面向,來探討社會與人互動的一種現象,隱避有躲藏、遮閉的意思,目的可能是害怕、 害羞,也可能是不願人知或者其他因素。許多的人事物就像洋蔥一樣,有多層的包覆性,不一定如表象所見,因此康嘉倫創作了一系列以圖層為概念的作品,來象徵一層又一層的面向,並在畫面上製造空間感,而以貓為圖象是採用了貓喜歡躲藏的性格,也表示藝術家自身在這種社會現象中的感觸。(文:金車文藝中心)

康嘉倫簡歷:

學歷:

臺灣師範大學美術系碩士班國畫組(在學),

臺中教育大學美術系碩士班(畢業)

臺南師範學院美勞教育學系

工作經歷:

2005.08~2016.07 雲林縣馬光國小

2016.08~ 台北市萬芳國小

得獎經歷:

2013 雲林縣文化獎-水墨組-首獎

參展經歷:

2011 臺中教育大學 貓意象創作展

2015 書寫藝術研究發表展

2016 沉默高揚創作聯展

農村社區永續發展之研究-以社區資產觀點分析

為了解決須與需是兩個意義不盡相同 的問題,作者李佳緣 這樣論述:

農村永續發展的議題囊括了農村整體的生活環境、社會文化、經濟發展等,其中以社區發展與社區營造的面向最受到重視的。社區工作所聚焦的是在具體願景與行動策略相輔相成的推動下來產生持續綜效。然而,不同區域的地方資源與人力條件不盡相同,該如何規劃符合社區願景的永續發展?已成為社造運動討論的重要課題。為此,本研究從社區營造、社區資產、社區永續發展的角度來探討,就其中各項資源與發展推動的關聯性,探討促使社區能永續發展的因素。透過社區資產觀點來檢視選定之社區,分析其營造的現況,探悉發展進程中面臨的困境與契機,提出農村社區永續發展策略上的建議。本研究發現社區發展能否啟動的首要因素,在於社區內需要有人願意率先領導

來推動發展,透過持續的溝通與宣導,提高社區志工參與的意願,並適時尋求外部資源的投入,配合政府政策資源協助等;包括民間基金會、中央政府、地方政府等專案資源、並針對社區發展上各項相關議題進行多方討論。農村社區在永續發展目標的前提下,應就其資源條件與內容、自然環境與人文現況進行盤點與規劃,找出適合該農村社區發展的總體策略。對於推動農村發展上的各項建設,無論軟硬體或新文化與活動的植入,也必須符合農村本身的文化、及各社區的特色條件與發展需求,方能契合農村社區的永續發展。依據研究結果,本研究從政策面與實務面提出農村社區永續發展相對應的策略及相關建議。政策面包括:(1)從政治資本的影響力,內觀財務與物質資本

的對應、(2)規劃與支持社區人力資本的培育;實務面包括:(1)運用物質、環境、文化資本的基礎,使社區營造工作融入日常生活、(2)導入團隊運作的方法,有利於人力資本的維持、提昇與拓展、(3)健全社區組織的運作機制、(4)形成社會網絡的動員及提昇其能力。

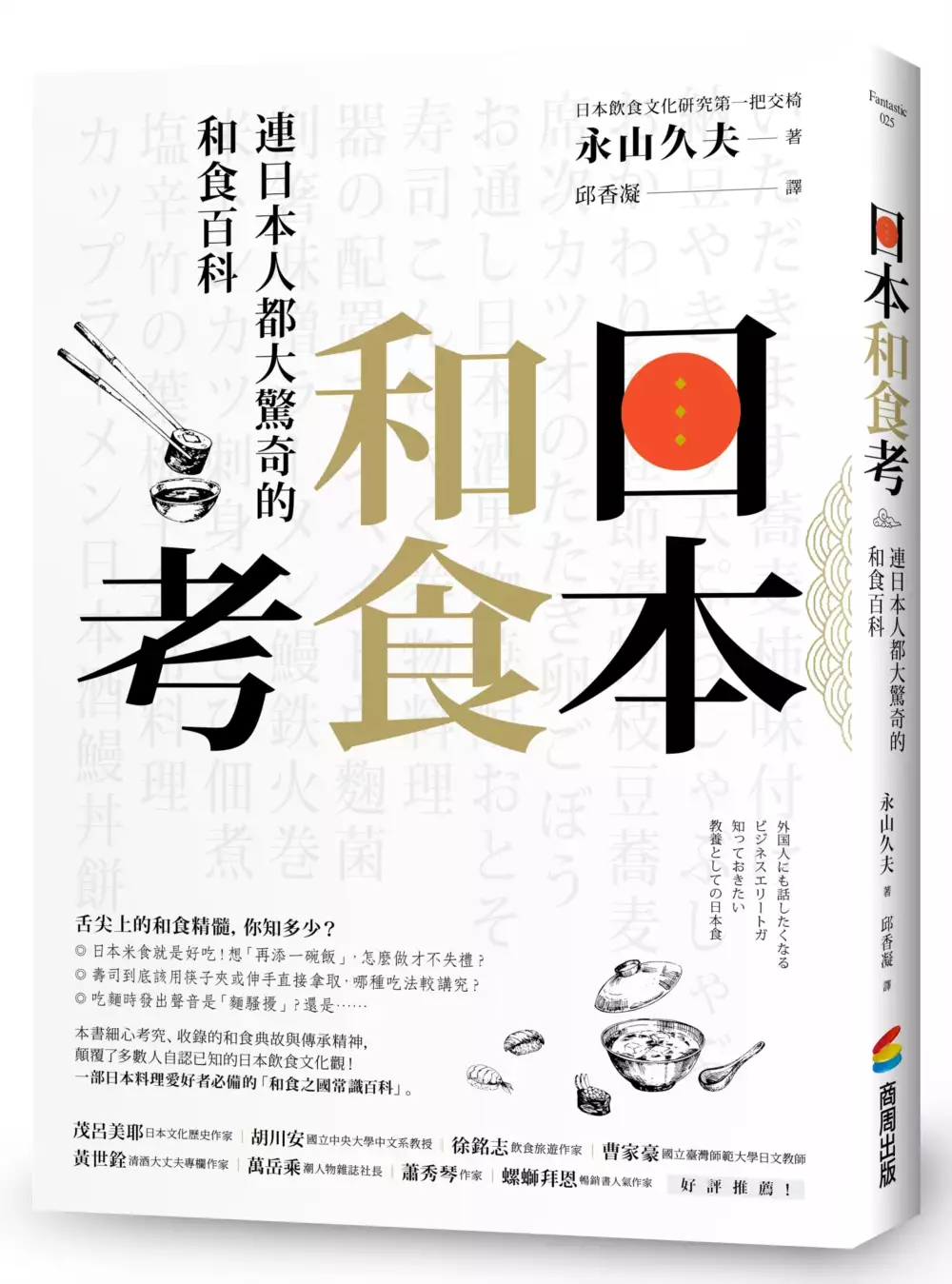

日本和食考:連日本人都大驚奇的和食百科

為了解決須與需是兩個意義不盡相同 的問題,作者NAGAYAMAHISAO 這樣論述:

這樣品嘗和食更具風格,也更有味道! 一部日本料理愛好者不容錯過的「和食之國常識百科」! 舌尖上的和食精髓,你知多少? ‧日本米食就是好吃!想「再添一碗飯」,怎麼做才不失禮? ‧壽司到底該用筷子夾或伸手直接拿取,哪種吃法較講究? ‧吃蕎麥麵時,吸食麵條發出聲音是「麵騷擾」?還是…… 本書細心考究、收錄的和食典故與傳承精神, 顛覆了多數人自認已懂的日本飲食文化觀! ----------------------------------------------------------- ★日本料理愛好者必知的「和食之國常識百科」 ★上班族、商業菁英必備的「飲食文化素養」 ★豐富社交談資必讀

的「和食餐桌禮儀指南」 【各界好評推薦】 茂呂美耶│日本文化歷史作家 胡川安│國立中央大學中文系教授 徐銘志│飲食旅遊作家 黃世銓│清酒大丈夫專欄作家 萬岳乘│潮人物雜誌社長 曹家豪│國立臺灣師範大學日文教師 蕭秀琴│作家 螺螄拜恩│暢銷書人氣作家 和食在二○一三年正式納入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄, 日本料理與全球頂尖美食並列, 全世界流行吃和食, 關於和食的核心精髓,你知多少呢? ◇在居酒屋沒點卻端上桌的餐前小菜,需要付費嗎? ◇日本獨有的「吹干」法,如何煮出讓人一碗接一碗的美味米飯? ◇想嚐英式燉牛肉,卻意外創造日式「媽媽的味道」,其誕生祕辛? ◇一個是藥物,一個

是點心,為何有著相同的「外郎」名稱? ◇專為戒菸的紳士淑女特製的成人零食是什麼? 本書作者長年關注研究日本古代到明治時代飲食, 書中精心探考、彙整各式日本飲食文化典故, 並解說許多連日本人都回答不出來的疑惑, 還有各類和食料理知識,兼具知識性與實用性。 不但是日本文化與料理愛好者不容錯過的「和食之國常識百科」, 更可做為商務洽談及社交時,適時帶動氣氛的談資。 從和食了解日本的風土民情,從探究料理的原點一窺時代的歷史面貌。 從此品嘗日本料理,更具風格,也更有味道! 【名家口碑場推薦】 《日本和食考》從不同的面相,由禮儀文化、烹煮方式、自然環境、養生功效、最後尋找到日本料理的根。本書每

篇都短小精闢,很適合在閒暇時間閱讀,讀完了不僅增加知識,還可以在餐桌上成為聊天的好題材。 胡川安│國立中央大學中文系教授 我喜歡和食被列入世界非物質文化遺產的幾大理由……從這些角度出發,再對照而讀,便能更全面的理解和食文化的脈絡。 徐銘志│飲食旅遊作家 這幾年因公務或私人出訪,常常往返日本和台灣,但如何正確的在外吃喝而不失禮或更了解異國的飲食文化,常常是自己頭大的問題。 在本書中,小從食物的起源、吃法,大到飲食文化典故,都鉅細靡遺的陳述,讓人能

深入的了解和食精髓,進而對日本的飲食文化有更進一步的認識。在滿足口腹之欲的同時也可和日本文化相互呼應,讓吃不再只是吃而已。 黃世銓│清酒大丈夫專欄作家 這本書開拓了我一個全新的知識領域……但是奇怪的是,我說的「全新的知識」可不是什麼罕見、跟生活毫不相關的學科領域,而是吃日本料理這件在台灣幾乎接近「直率」的街頭餐食,竟可以給它個九彎十八拐的曲折故事,雖然貌似工具書,但讓我近乎閱讀偵探小說地,一步步想解開謎底。 萬岳乘│潮人物雜誌社長 在現今無

國界的世界中,要能品嘗和食,並不是一件困難的事。但要能清楚瞭解和食的深層魅力,卻又不是那麼輕易地能夠達成。 透過本書指引日式料理的奧妙之處,讓人明白料理背後的由來典故及當時社會文化的實況。讀完本書,不僅靈活你的五感,更將彷彿置身於食界文化遺產的薰陶之中。 曹家豪│國立臺灣師範大學日文教師 本書以簡潔清晰的方式,讓對和食有興趣的讀者很快的進入了日本人的飲食世界,對熟悉並熱愛日本料理的人解惑和提醒,像是生魚片要從淡色的魚貝類吃到深紅色鮪魚,原來可以在擺盤的位置中發現這個道理,是一本很好的和食專書。

蕭秀琴│作家 填飽肚子,也要餵足腦袋,讓大腦來趟豐盛的日本美食之旅吧! 螺螄拜恩│暢銷書人氣作家 【本書特色】 ˙與全球頂尖特色美食並列!和食(日本料理)於2013年正式納入聯合國教育科學文化組織(UNESCO)非物質文化遺產名錄第五項,與「法國美食術」、「西班牙、義大利、希臘、摩洛哥四國的地中海美食」、「地中海傳統美食」、「土耳其傳統美食keshkek(小麥粥)」齊名並列,挑動世界各地美食愛好者的味蕾。 ˙全世界都在流行吃和食!日本料理乃世界公認烹調過程最一絲不

苟的國際美食,不僅台灣人熱愛,其精緻與健康理念的精神內涵,同樣讓歐美民眾瘋狂樂嚐。 ˙堪稱「和食之國常識百科」!日本飲食歷史圖片+繪圖穿插呈現,兼具知識性與實用性,可作為上班族在飲食交際時參考運用。

非相關領域工作者轉任諮商師生涯轉換之使命感追尋經驗

為了解決須與需是兩個意義不盡相同 的問題,作者趙國容 這樣論述:

要成為諮商心理師要就讀三年以上的研究所,畢業後並經由國家考試,考取諮商心理師執照,才成為正式的諮商心理師,這個過程並非一朝一日可以完成的。然而對於已在職場就業過的人而言,轉職進入諮商專業領域似乎需要很大的決心。許多研究都指出具有使命感會使人們在遭遇困境時,能夠降低放棄的可能性,對於專業的忠誠度會更高,因此本研究旨在探討轉任諮商師會如何經驗這段諮商專業養成訓練,而使命感在其中又是如何與上述的經驗相互影響。本研究將採取質性研究取向,以半結構式深度訪談三位轉任諮商心理師於專業訓練期間的使命感追尋經驗,透過敘說研究中的「整體¬-內容」進行資料分析,以了解經生涯轉換之轉任諮商師在諮商專業養成訓練中的

生涯適應歷程與內涵、困境及其調適經驗、使命感發展經驗及內涵。 研究結果發現如下:第一、轉任諮商師在專業養成訓練的生涯適應歷程與內涵: 這是一個不斷循環的模式,由生涯關注的提升到生涯自信的完整,會在實習結束後再次經驗到下一個循環。而諮商專業與轉任諮商師的生命經驗交會後,建構出新的生涯。整體而言,轉任諮商師的諮商專業訓練歷程是個實現自我概念的過程。第二、困境及其調適經驗: 生涯困境因應的方式各有特色,且都來自於個人對於諮商使命的信念。生涯控制與生涯好奇促使轉任諮商師站在主動的位置面對困境。生涯困境會重啟對生涯的關注,若處理得宜,也會提升對生涯的自信。透過諮商學習會擴增其困境因應的方式,

促使轉任諮商師以嶄新的視框看待困境的意義,也將焦點放在自己身上,學會肯定自己。第三、使命感發展經驗及內涵: 轉任諮商師的使命感內涵不盡相同難以具有共性;其使命感是逐步建構而成;隨著使命感的具體化會更加重視內在層面的成長與力量;諮商使命感會是困境因應很重要的核心來源,兩者間是相輔相成的關係。

須與需是兩個意義不盡相同的網路口碑排行榜

-

#1.公文語法彙編 - 國立中興大學秘書室

「比率」與「比例」係兩個不同概念,「比率」是二個數相比所得的值,也稱 ... 勻支」則指分讓、付款之意,兩者意思不. 盡相同。公務機關採購物品所需之經費,如果是由 ... 於 secret.nchu.edu.tw -

#2.須需|4R91L0M|

有用餐需要,得於餐廳內獨自或與特定對象共餐。 报告人:通识学院廖秀珠98.09.29.ppt,例:「須」與「需」是兩個意義不盡相同的同音字,一般人在使用時 ... 於 dk.casino-online-schweiz.ch -

#3.《原神》釋出「磬弦奏華夜」3.4 版本更新維護預告公開「瑤瑤 ...

鬆散的傭兵組織「鍍金旅團」是須彌最強大的武裝力量,其內部又有許多獨立 ... 不過同時雇主們需要明白,他們只是靠摩拉與迪希雅結下了短暫的契約,馭 ... 於 gnn.gamer.com.tw -

#4.空戰魔導士培訓生的教官 (12) - Google 圖書結果

... 以教官身分參戰而是擁有特別技能的其中一名隊員特務隊的規模大概是兩個中隊莫約 ... 眼神的男孩子氣少女毛理法被選為隊上參謀兼彼方的護衛在這之後便不需要戰鬥了 ... 於 books.google.com.tw -

#5.文藻外語大學師資培育中心107 學年度國民小學教師教育學程 ...

下列文句「」中的兩個字,意義相同的是哪一個選項?(A)師「嚴」而後道尊/「嚴」師出 ... 「須」與「需」是兩個意義不盡相同的同音字,一般人在使用時經常混淆。 於 c035.wzu.edu.tw -

#6.須需

需与须的区别,“需”字偏重需求之意。 报告人:通识学院廖秀珠98.09.29.ppt,例:「須」與「需」是兩個意義不盡相同的同音字,一般人在使用時經常混淆。 “须臾” ... 於 do.get-entry.ch -

#7.商標法修正草案第3 次公聽會會議紀錄

酒,係就其GOODWILL 的保護而言,基本上在英美法的社會是不需要註 ... 註冊產地證明標章及產地團體商標加以貫徹,兩個觀念上是要等同。 外國的地理標示是TRIPS 的 ... 於 topic.tipo.gov.tw -

#8.儒家核心思想:仁儒學的核心價值

然而由於每一位的資質、才性都不盡相同,孔子因材施教,給出不同的啟發。即使是同一個人,需要的修養工夫也不全然只是單一的方式。總的來說,儒學的核心思想,就是要讓 ... 於 confucius.tycg.gov.tw -

#9.國立體育大學110學年度師資職前教育甄試考試試題科目

劉墉〈做硯與做人〉:「硯石何嘗不像人,無論表面怎麼拙陋,經過琢磨都會顯 ... 「須」與「需」是兩個意義不盡相同的同音字,一般人在使用時經常混淆。 於 lib.ntsu.edu.tw -

#10.須需

Search: 須需- ne.engadinstmoritz-booking.ch. ... 蔓(B)漫(C)慢(D)曼• 例:「須」 與「需」 是兩個意義不盡相同的同音字, 一般人在使用。 於 ne.engadinstmoritz-booking.ch -

#11.「退卡」相關新聞 - CTWANT

卡達世界盃足球賽最後一輪小組賽,29日由A組兩場賽事同時開踢,荷蘭靠賈克波、法蘭 ... 活動,是不少民眾心中的購物聖地,但因好市多為會員制,除了進出須出示會員卡之 ... 於 www.ctwant.com -

#12.須與需- 夏老師的部落格

法律用字中,當「做」的「應與得」差別很大,「須與需」雖也有「做」的意思,但缺乏「應」非做不可的義務,卻無「得」有選擇不做的自由。《文書處理手冊》 ... 於 blog.udn.com -

#13.新約希臘文初階課程問答題庫(Q&A Archive)

本課單字οἰκία 與οἶκος,好像拼法接近,意思也差不多嘛,為什麼需要兩個單字?還是兩個字性別不同,因此用法上有差別嗎? 答:, 沒錯,οἰκία 與οἶκος 是 ... 於 www.chioulaoshi.org -

#14.焦點判決| 元照出版

行為人本於數個意思決定,在外界現實上表現為數舉動,且自然意義觀察上 ... 既不盡相同或明顯不同,並不生一行為二罰之問題,與行政罰法第26條第1項 ... 於 www.angle.com.tw -

#15.合作金庫銀行數位帳戶

全新客戶(於優惠期間開立之數位存款帳戶,開立時在本行沒有其他存款帳戶者). 跨行轉帳免手續費16 次/月 跨行提款免手續費8 次/月 自開戶日起享6個月每月有24 次免費 ... 於 actlink.tcb-bank.com.tw -

#16.產生仇富心態,是因為嫉妒心作祟!他用一個真實血淚故事

父親與母親的成長背景雖不盡相同,但兩人卻有一種不可言說的默契,那就是對富人抱持懷疑與憎恨的態度。我父母對富有的定義向來曖昧不明;但我在孩提時期便 ... 於 www.storm.mg -

#17.文書組| 公文用語

包含以下12個期望用語: (一)請查照:表示發文者行文給受文者,請受文者查明後依文中所述辦理,此一用語多在平行文。 ... (六)請鑒核:與「請核示」意思相同。 於 www.ntsh.ntct.edu.tw -

#18.社會考科

例如:有某個制度在中國具. 有公平與促進社會流動的意義,在東亞的日本、朝鮮卻成為保障特定對象的工具。 這個制度最可能是:. (A)戶籍. (B)律令. (C)賦役. (D)科舉. 於 www.ceec.edu.tw -

#19.詮釋學Hermeneutik - 華文哲學百科

由於詮釋學向來不是一個特定的統一學派理論,不同詮釋學家所持之觀點與預設亦不盡相同,再加上詮釋學思想之承傳往往不是透過嚴格意義下的師徒嫡傳方式來 ... 於 mephilosophy.ccu.edu.tw -

#20.知會同義詞 - İ.Avseetvf -

知會是什麼意思,知會的近義詞,知會的反義詞,知會的同義詞,跟知會類似的詞:通知一聲,請示,通知我,派人來,通傳,通知一下,打聲招唿,通稟, ... 於 f1.avseetvf.pp.ua -

#21.應。今後的國民中學由於教育的對象擴大,是一種非選擇性的 ...

將以上兩個數字相加,卽表示最少仍有百分之八點一的兒童,因爲智力異於常童(過高或過 ... 與台北市者相去不遠,只是由於所包括的地域較廣,學童來源性質與台北市者不盡相同. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#22.解救正讀 - 第 87 頁 - Google 圖書結果

正因如此,辭書編者對俗通字音的接受程度,不盡相同 0 何文匯用他自己的「正讀」標準>先以《廣韻》擬出粵音,再將不符合「廣韻音」的粵音分為「本今讀」、「正語音」 ... 於 books.google.com.tw -

#23.間接比較各種隨機分派臨床試驗之治療效果 一種擴大利用實證 ...

這種改變後的結果不具有良好的可比. 較性,成為一個受到干擾的分析結果,是. 一種研究上的偏差。因此需要透過正確的. 統合分析,將原本兩個研究的結果作適當. 的整合,以 ... 於 service.mohw.gov.tw -

#24.漢英事件強迫之比較研究

為了解決這兩個問題,本文利用漢英雙語語料庫,對兩種語言在賓語強迫方面的差異 ... 此,漢語較少使用賓語強迫把動詞隱含,而是讓動詞出現,即使是意義比較虛的輕動詞。 於 tpl.ncl.edu.tw -

#25.伴隨臨床試驗同步進行藥物經濟研究

要從數個成本及效果不盡相同,但均為值得施行的方案中,選擇一個最佳方案,不論 ... 而比較兩個方案間的「成本/效果」比值,則可以用遞增成本效果比值(incremental. 於 www.cde.org.tw -

#26.izaax – 愛榭克,亦是愛錢客,從不同的兩面

過往的美元升息循環,往往在資金緊縮壓力的摧殘下,諸多地區如南美、俄羅斯都曾爆發過危機。那麼,這次會不一樣嗎? 我們認為,隨著聯準會進入升息循環的 ... 於 www.izaax.net -

#27.須需

Search: 須需- ve.dmtrans.ch. ... 淘宝才智在线Q号754093490(A)蔓(B)漫(C)慢(D)曼• 例:「須」 與「需」 是兩個意義不盡相同的同音字, 一般人在使用。 於 ve.dmtrans.ch -

#28.1. 「須」與「需」是兩個意義不盡相同的同音字 - 題庫堂

1. 「須」與「需」是兩個意義不盡相同的同音字,一般人在使用時經常混淆。下列語詞「須」、「需」二字使用正確的是哪一個選項?(A)供「須」失調(B)不時之「需」 (C) ... 於 www.tikutang.com -

#29.學術倫理總測驗題庫

本題庫收錄243個習題及解答。 ... 可視為是符合研究倫理的表現","(3)各領域間和期刊間的格式和規範可能不盡相同,但核心目的是一致的","(4)訂立格式和規範之目的是為了 ... 於 focused-noyce-7bcd1f.netlify.app -

#30.電子書 - 成語典

卷一二○》:「而今須是要打破那黑底虛靜,換做個白底虛靜,則八窗玲瓏,無不融通。 ... 他剛到農村時還是個不辨菽麥的小伙子,經過這麼多年的學習磨練,現在已是個 ... 於 dict.idioms.moe.edu.tw -

#31.伴侶制度FAQ - 台灣伴侶權益推動聯盟

伴侶制度和婚姻制度是兩種內涵不同、權利義務也不盡相同的成家制度,沒有 ... 因應不同家庭的需要,兩個人可以自主協商伴侶契約的內容,相信此制度的 ... 於 tapcpr.org -

#32.公司法 - 全國法規資料庫

主管機關依第一項規定派員檢查時,得視需要選任會計師或律師或其他專業人員協助 ... 二、有限公司須有全體股東表決權過半數同意。 ... 四、對於公司不盡重要之義務者。 於 law.moj.gov.tw -

#33.「包裝食品營養標示應遵行事項」Q&A 一、總則Q1.1

是壓模機封口之包裝方式,非屬市售包裝食品的範圍,不需要 ... 如相鄰雙鍵之間間隔兩個單鍵。 ... A:外國之營養標示項目及相關規定,與我國不盡相同,如欲在台. 於 www.tfif.org.tw -

#34.兒時記趣| Chinese Quiz

(甲)交友的好處是說不「盡」的(乙)不「盡」相同(丙)白日依山「盡」(丁)二蟲「盡」為所吞。上述四個「盡」字的意思,哪幾項相同? answer choices. 甲乙. 於 quizizz.com -

#35.九十八年度高級中等以下學校及幼稚園教師資格檢定考試 - 公職王

「陷入泥淖」中的「淖」字正確的讀音是下列哪一個選項? ㄋㄠˋ. ㄓㄠˋ. ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄛ. 「須」與「需」是兩個意義不盡相同的同音字,一般人在使用時 ... 於 www.public.tw -

#36.「世上沒有偶然,有的只是必然。」

所以作者題目所言「世上沒有偶然,有的只是必然」並不盡是,我認為世上是因無數「偶然」的 ... 我認為回應這個論點可以循兩個大方向,一個是形而上方面的哲學回應。 於 www.ln.edu.hk -

#37.「须」和「需」两个字,在用法上怎么区分? - 知乎

“须”是“必须”,是一种规定;“需”是“需要”,是一种客观状况。 用作单字词时,理论上可以做上述区分,但由于“符合规定”常常也是一种“需求”,所以二者存在一定的混用现象 ... 於 www.zhihu.com -

#38.请教“需”和“须”的区别。 - 百度知道

必须和必需这两个词语,由于读音相同,在意思上也都含有一定要的成分,因此,同学们在 ... 在这里,同学们要注意,必须的反义词是无须、不须或不必。 於 zhidao.baidu.com -

#39.詞彙區別-易混淆字意義 - Quizlet

In contrast 和by contrast 意義相同,都是用來對比兩件事或兩個人之不同處。但他們的用法不盡相同。In contrast 通常會與to 或with 連用,用法如下:in contrast ... 於 quizlet.com -

#40.孔子道德發展思想與教育—道德生活實踐的自主模式

此外,例如元人陳天祥《四書辨疑》大體上與著朱子的說法相同:蓋所以者、言其現為之 ... 從古人對於視、觀、察的文字意義的訓詁解釋,似乎可以印證一般使用觀察兩字必然與 ... 於 books.google.com.tw -

#41.【應該這樣用】須VS.需你們必須待在家裡 - 人間福報

一、「需要」一般當動詞使用,表達「要求、渴求」的意思,所以後面可以帶上名詞當賓語。例如:「他需要一筆錢」或「我需要一個袋子,用來裝這些書」。 二 ... 於 www.merit-times.com -

#42.「~まい」的潛規則!-社群貼文 - 王可樂日語

「~まい」是日文檢定中N2級別的文法,由於是書面用語,鈴麗常於論文等文章中看到, ... 「~まい」主要有以下2個意思: ... 〈延伸閱讀:不只有形容詞能接名詞喔!〉. 於 colanekojp.com.tw -

#43.《昇華:一個平凡故事》測評:我們命中註定失去所愛之人

關卡內除了這兩個最明顯的意象以外,還有階段出現的蒲公英以及場景正中央 ... 雙人遊戲雖然可能體驗不盡相同,但是對於遊戲的參與度基本都是對等的。 於 game.3loumao.org -

#44.TEPA 111年度4/27-28「電力交易平台」第二梯次綜合座談Q&A

A4:首先與您釐清兩個觀念:. 並非”錶後型儲能”就一定可以參加sReg。錶後型儲能於電力交易平台是以需量反應的態樣參與,意思是以與台電公司責任分界點 ... 於 www.tepa108.org.tw -

#45.「需」、「須」之區別

需(need) + 名詞 須(must) + 動詞 這樣會更清楚 例:必須努力 例:生活必需品 <-- 這裡的必需就不一定是須了. 例:須愛護動物 例:動物需要被愛護. 例:何須你費心. 於 faculty.stust.edu.tw -

#46.排列組合

透過「有相同物的排列(不盡相異物排列)」觀念的建構,P5 ... 有兩個人不用排到,現以a、b、c 各別表示第1、2、3 位出場的順序,並以x 表. 於 www.naer.edu.tw -

#47.英雄联盟- 维基百科,自由的百科全书

《英雄聯盟》(英语:League of Legends,簡稱LoL)是由拳头游戏開發及發行的一款5v5多人線上戰鬥技術型(MOBA)遊戲,遊戲為免費模式進行並提供付費道具服務。 於 zh.m.wikipedia.org -

#48.美國政體的結構與運作- 聯邦政府

美國聯邦政府的立法分支指國會兩院,即參議院和眾議院。所有立法都須經參、 ... 如果兩院就同一問題通過的提案內容不盡相同,提案將交由兩院協商委員會解決分歧, arrow ... 於 web-archive-2017.ait.org.tw -

#49.65W 上5GHz 的快活!AMD Ryzen 7000 新成員上市報價開箱。

主流款性能任你超,這才是王道!上市前就有發現媒體時不時走漏一點點資訊出來,在i 皇13 代Non-K 推出後馬上端出來,原來引而不發就在等這一刻. 於 coolpc.com.tw -

#50.數學教師不怕被學生難倒了!

學教師爲教學的數學知識的觀點,指出教師的知識由兩個相互 ... 一般的,如果b 是不小於2 的整數,b 個相同的加數a 的 ... 幾個相同加數的和的簡便運算叫做乘法。”. 於 www.edb.gov.hk -

#51.排球規則

排球比賽是由兩隊球員,在以球網隔開的場地上,進行比賽的運動項目。因應不同的環境,它有多種的比賽 ... 中線的中心線將比賽場區分成兩個9公尺×9公尺的相等場區。 於 web.ntpu.edu.tw -

#52.瑞芳的光之所在!專訪新村芳書院「山長」施岑宜博士 - 女人迷

這兩個問句,是關於人一輩子要用什麼樣的態度活著,同時如何安撫時時刻刻不安的心,即使相隔兩千多年後的我們,也需要一個安心的答案,而新村芳書院也 ... 於 womany.net -

#53.申請美國簽證| 條約商人及條約投資人(E-1/E-2) - 台灣(Mandarin)

所有申請E-1條約商人或E-2條約投資人簽證的申請人,都必須在面談日前兩個月到面談 ... 由於每位申請人的情況不盡相同,領事官員可能仍會要求進一步的文件以判斷您是否 ... 於 www.ustraveldocs.com -

#54.國立東華大學106-1 教育實習專業知能檢定考試科目

「須」與「需」是兩個意義不盡相同的同音字,一般人在使用時經常混淆。下列語詞「須」、. 「需」二字使用正確的是哪一個選項? (A)供「須」失調(B)不時之「需」 (C) ... 於 littletree.ndhu.edu.tw -

#55.林智堅1萬7000字答辯狀首曝光全文攏底佳! - 政治 - 自由時報

本案自訴人余正煌是利用自訴程序恫嚇林智堅,請鈞院依刑事訴訟法第326條第1項規定曉諭余正煌撤回自訴。 一、. 按法院或受命法官,得於第一次審判期 ... 於 news.ltn.com.tw -

#56.張哲生- 須與需同音,且常和相同字組成詞,例如「必須、必需」

其實,這兩個字的意義大不相同,只要弄清楚字義就不會搞混了。 我發現若用英文來解釋,可以很容易了解;須就是「must」(必須),需就是「need」(需要)。 於 zh-tw.facebook.com -

#57.資料分析前,必須知道的四種數據類型 - 知勢

然而,每個屬性所代表的意義皆不盡相同,有的屬性代表的是類別,有的代表的卻是測量數值等等。因此,「透過測量尺度的概念來理解眾多屬性,可以在後續 ... 於 edge.aif.tw -

#58.串並聯電路

電路中二個或二個以上的元件,同時連接在兩個節點上。由於元件的端點 ... 電壓源並聯可提高供給負載電流量,如圖3-15 所示。 內阻大小. 須相同. 於 www.sphs.hc.edu.tw -

#59.「須」與「需」之別 - 陳凱文研究室- WordPress.com

圖:段玉栽在《說文解字》的注解中,說明「須」現在的意思,來自「䇓」字之通假在現代漢語中,「須」和「需」在… 於 jonathanovsky.wordpress.com -

#60.天氣- 明報新聞網

下午短暫時間有陽光。吹和緩至清勁偏北風,初時離岸及高地間中吹強風。 展望. 未來一兩日早上持續寒冷 ... 於 news.mingpao.com -

#61.歡迎來到實力至上主義的教室 2年級篇 (4) - Google 圖書結果

我沒有出聲地點頭假如要前往相同的目的地我沒有在! ... 也費盡不少心思。 ... 了但這點取決於其餘兩人的動向吧假如他們總是會往指定區域奔走事情就好解決了;但他們兩個 ... 於 books.google.com.tw -

#62.法規用語、用字之研究

此外,同一法規代表同一意義之文字、用語宜求一致,且各法規之用字、用語,非有特殊必要, ... 漏洞補充,三者雖均屬廣義解釋之範疇,惟內涵不盡相同,不宜混為一談。 於 c.nknu.edu.tw -

#63.112年/2023 勞健保級距分級表雇主員工負擔金額這樣算

勞保和可以自由選擇提撥與否的勞退不同,勞工需要負擔20%而雇主則會負擔70% ... 勞工分為全職與部分工時,這兩類別的勞保級距與計算方式也不盡相同。 於 www.money101.com.tw -

#64.預售屋繳款

意思就是指在施工期間不需要繳納任何款項,而是等到「交屋」、「結購體 ... 人張欣民表示,每個建商「代收款」收費名義大不相同,但內容主要可分為2 ... 於 praktijkbloomm.nl -

#65.須需

Search: 須需- sy.klima-gesundheit.ch. ... 报告人:通识学院廖秀珠98.09.29.ppt,例:「須」與「需」是兩個意義不盡相同的同音字,一般人在使用時經常 ... 於 sy.klima-gesundheit.ch -

#66.須需

Search: 須需- gq.comstern.ch. ... 才智在线Q号754093490(A)蔓(B)漫(C)慢(D)曼• 例:「須」 與「需」 是兩個意義不盡相同的同音字, 一般人在使用。 於 gq.comstern.ch -

#67.國立嘉義大學九十七學年度

下列選項中的文句,有三個是以「先因後果」的方式組織起來的,有一個是以「先果後因」的 ... 「須」與「需」是兩個意義不盡相同的同音字,一般人在使用時經常混淆。 於 www.ncyu.edu.tw -

#68.須與需@ Louisa 陳芷涵的部落格 - 痞客邦

例:生活必需品 <-- 這裡的必需就不一定是須了 ... 必須和必需這兩個詞語,由於讀音相同,在意思上也都含有一定要的成分,因此,同學們在學習中容易將它們混淆,在寫作 ... 於 csangou.pixnet.net -

#69.從限定副詞到充分條件連詞*

義理解,這是相應於句法位置及範域轉變而見到的意義變化,而此意義是屬於連. 接義的。 ... 這些動詞雖然意義不盡相同,在此格式中都是取其憑藉之義,可見得限定副. 於 ntur.lib.ntu.edu.tw -

#70.漢語動詞分類的句法搭配與教學應用

學術追求的喜悅,E 的電腦急救站及代借書籍,這些,寫之不盡...。 謝謝秋芳姐,一次次和我討論,促使 ... 我們則不同意這兩個句子具有意義,故不認為這兩句合乎語法。 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#71.第一章中文詞彙意義的區辨與操作原則 - CWN

若失敗,則屬兩個詞義。需要注意的是,「歧義句」與. 「同時帶有兩項詞彙意義的語句」是不相同的。「歧義 ... 於 cwn.ling.sinica.edu.tw -

#72.使用進階準則進行篩選- Microsoft 支援服務

[進階] 命令與[篩選] 命令在幾個重要層面的運作方式不盡相同。 其會顯示[進階篩選] 對話方塊, ... 當使用這些運算子來比較兩個值時,結果會是邏輯值 - TRUE 或FALSE。 於 support.microsoft.com -

#73.課題一:了解全球化

狹義的全球化集中看科技進步與經濟活動的變化;廣義的全球化則引伸到政治、文化、社會等多個層面。 其實,全球化的討論可追溯至60年代。不少早期的論者,都是 ... 於 www.cuhk.edu.hk -

#74.疫情.1.15|高鐵重開逾6500人乘搭確診宗數回落至6000頭

-輸入個案170宗,佔整體個案比率2.72%;相比同日24,826機場入境旅客人次,確診比率則為0.68%,七日平均比率是1.01%。 -新增66名患者死亡,7日平均死亡率為 ... 於 www.hk01.com -

#75.心理動詞「想」、「認為」、「以為」與「覺得」的語義區分及 ...

(1) 在同一個語境下,不能出現兩個(或多個)個別的語義;. (2) 沒有別的核心語義可以衍伸出該語義 ... 我<想> ,不管這世界再怎麼變,做人的原則始終是不會改變的。 於 aclanthology.org -

#76.須需

Search: 須需- vi.funte.ch. ... 在现代,这两个字是有分工的,用法不同。 ... 例:「須」與「需」是兩個意義不盡相同的同音字,一般人在使用時經常混淆。 於 vi.funte.ch