長庚大學生物醫學系的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦科學月刊寫的 21世紀諾貝爾獎2001-2021(全新夢想版,一套四冊) 和科學月刊的 21世紀諾貝爾生醫獎2001-2021都 可以從中找到所需的評價。

另外網站112學年度四技二專各入學管道備審資料準備指引查詢平台也說明:四技日間部申請入學聯合招生(招收高中生)查詢. 資訊學群 · 工程學群 · 數理化學群 · 醫藥衛生學群 · 生命科學學群 · 生物資源學群 · 地球與環境學群 · 建築與設計學群 ...

這兩本書分別來自鷹出版 和鷹出版所出版 。

國立雲林科技大學 漢學應用研究所 蔡輝振所指導 趙翊吾的 紫微斗數之研究 (2020),提出長庚大學生物醫學系關鍵因素是什麼,來自於紫微斗數、易經。

最後網站國立臺灣海洋大學則補充:NTOU-National Taiwan Ocean University-國立臺灣海洋大學全球資訊網,在整體發展的規劃下,海大除繼續發展海運暨管理、生命科學、工程以及海洋科學與資源領域外, ...

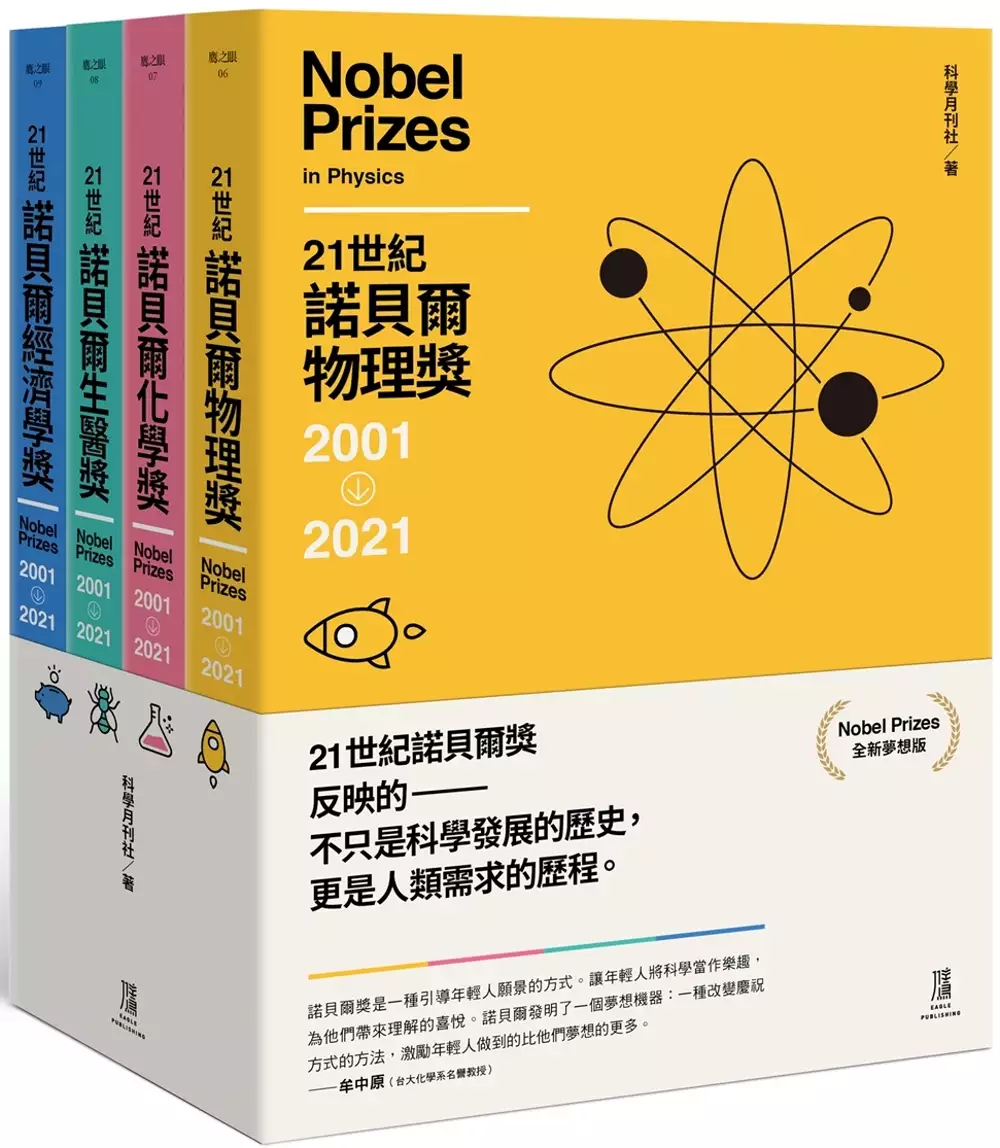

21世紀諾貝爾獎2001-2021(全新夢想版,一套四冊)

為了解決長庚大學生物醫學系 的問題,作者科學月刊 這樣論述:

諾貝爾獎是一個引導年輕人願景的方式。 那願景可能是幼稚的,但很重要。讓年輕人將科學當作樂趣,為他們帶來理解的喜悅。 諾貝爾發明了一個夢想機器:一種改變慶祝方式的方法, 激勵年輕人做到的比他們夢想的更多。--牟中原(台大化學系名譽教授) 物理學典範正在轉移,新研究浪潮風起雲湧 大至宇宙,小至粒子,實測與理論並重的諾貝爾物理獎 本世紀諾貝爾獎持續關凝聚態、核物理、天文宇宙學, 乃至於技術突破與材料的創新,與生活息息相關。 無止盡的探索,物理學正不斷朝向知識的邊界前進。 化學獎看起來越來越像生醫獎,又有什麼不可? 近四年來,化學獎女性得主輩出 從塑料的

發展,到尼龍、防水衣服, 再到液晶顯示器,甚至新冠疫苗的研發,生活上的應用無所不在。 化學與生物結合,把研究延伸到複雜的生物系統; 加上與物理的結合,促成物理、化學與生物學的大融通。 最出色的科學家,僅有少數人可以得獎,即使無人知曉一樣很有貢獻。 看懂諾貝爾生醫獎:當研究應用於救命,那喜悅無法衡量。 再生醫學及細胞療法,為遺傳疾病和慢性疾病帶來新希望。 專研開發疫苗、找出新藥,讓病菌不再威脅人類生命。 瞭解神經記憶和辨識機制已成為人工智慧參考的系統, 這些得主,皆為人類福祉做出重大的貢獻。 經濟學是關注「人」的科學,亦是解決人類「互動」難題的哲學,

看懂經濟思潮,才能洞察世界正面臨的問題。 21世紀後的諾貝爾經濟學獎得主, 長年關注人性偏誤、賽局理論、投資、勞動市場, 乃至於永續經營與貧窮的議題。 他們是「俗世哲學家」,以先驅角色,引介獨到且實用的理論給世人。 每年10月諾貝爾獎頒布之後,都不免在媒體和學界引來話題,話題從獲獎人的國家和背景,學術經歷和奮鬥歷程,到得獎感言和頒獎花絮,諾貝爾獎誠然是全球科學界每年最大的盛事,因為它代表了科學成就的巔峰,也展現了科學發展的最新趨勢。 《21世紀諾貝爾獎2001-2021套書》集結科學月刊每年在諾貝爾物理獎、化學獎、生醫獎、經濟學獎得主公布時,邀請國內該領域的專家

,針對該年各個得主的生平事蹟和得獎領域做深入分析,以深入淺出的文字和說明,讓讀者瞭解最前沿的科學研究現況。從學術發展的潮流到學術傳統的傳承,前瞻性地引導讀者思考科學的前景。 值得一提的是,這些撰稿的台灣科學家當中,有許多和得獎大師有師承關係,讓我們一窺得獎者或特立獨行的研究風格,或平易近人的為人處事一面,更神遊於他們治學的風範和精神,諾貝爾獎,得之不易,但有跡可循。 以科學月刊多年累積的份量,除了三個諾貝爾科學獎像,鷹出版這次再加上諾貝爾經濟科學獎,將以加倍(年份加倍)、超值(增加經濟獎)的內容,宴饗大眾,值得購買珍藏。 名人推薦 曾耀寰(科學月刊社理事長、中研院物理所副技

師) 累積2001年2021年的諾貝爾經濟科學獎,年份加倍、超值的內容,宴饗大眾,值得購買珍藏。 物理學獎導讀:林豐利(台師大天文與重力中心主任) 諾貝爾獎是學術界的桂冠,得獎者將進入史冊,得獎的工作通常是學術研究的里程碑,不只承繼先人的努力,往往也開啟往後的研究途徑。累積2001年至2021年的諾貝爾物理獎,年份加倍、超值的內容,宴饗大眾,值得購買珍藏。 化學獎導讀:牟中原(台大化學系名譽教授) 至2021年,諾貝爾化學已授予187人,其中包括7名女性。7/187 這比例當然是非常低。但值得注意的是7名女性得主當中的4人是在21世紀。尤其是近四年來女性的突出表現實在令

人鼓舞。 生醫獎導讀:羅時成(長庚大學生物醫學系教授) 2022年預測得生理/醫學獎呼聲最高的兩位科學家是卡塔琳(Katalin Kariko)與魏斯曼(Drew Weissman),他們發明mRNA當作預防新冠病毒感染的疫苗,在2020年疫情嚴重期間讓上億的人免於感染或死亡。以mRNA當作藥物是個非常突破性新發明,mRNA不只可以應用在流行性的病毒感染預防上,也可以應用在癌症的治療,我猜測他們未來一定可以獲得諾貝爾獎。 經濟學獎導讀:莊奕琦(政大經濟學系特聘教授) 現代經濟學是一門非常量化的社會科學,本世紀以來,尤其是過去十年間,研究方法論上的突破屢獲肯定,更加強化以科學

的嚴謹態度來研究經濟與社會問題的取向。 推薦文:寒波(盲眼的尼安德塔石器匠部落主、泛科學專欄作者) 科學類諾貝爾獎得主,以地理劃分,大部分位於北美、少數歐洲國家和日本;以族裔區分,多數為白人;以性別區分,絕大部分是男性。諾貝爾獎評選看的是結果,這反映出過往百年的科學研究,全人類只有少數群體參與較多;往積極面想,人類的聰明才智,仍有許多潛能可以挖掘。

長庚大學生物醫學系進入發燒排行的影片

本集主題:「職場冷暴力」新書介紹

專訪作者:林煜軒 博士/醫師

內容簡介:

當老闆或同事刻意疏遠、排擠你,

或貶低、批評、羞辱,惡意操弄你……

甚至剝削、掠奪你在工作上的展現。

這些都是令人不寒而慄,卻難以啟齒的職場冷暴力。

職場冷暴力的根源──6種人格缺陷,你遇到了哪幾種?

3種慣老闆:

‧反社會型人格老闆:「做業務的就是髒。你明年業績沒180%,不用來了!」

‧狂妄型自戀人格老闆:「員工就是聽命的奴才,還肖想跟我平起平坐!」

‧強迫型人格老闆:「哪個員工比我早下班,他就絕對大有問題。」

3種豬隊友同事:

‧戲劇型人格同事:你咬牙煎熬完成的工作,功勞全被收割、掠奪。

‧依賴型人格同事:「你才剛來公司,為什麼不做以前大家都在做的事?」

‧畏避型人格同事:遇事不斷推拖閃躲飄,你一問,他還說那是你的問題。

不是你「做得不夠好」,而是你正遭受職場冷暴力的茶毒

職場冷暴力對一個人最大的戕害,是傷人不見血。它如冰刃,日日侵蝕著你的尊嚴,再加上是在上對下的權力關係裡,因此你開始合理化對方的冷暴力,甚至自我懷疑,苛責自己做得不夠好。

慣老闆或許是職場冷暴力的始作俑者,但豬隊友同事卻常成為幫兇或共犯,如豬隊友同事揣摩上意,與慣老闆沆瀣一氣,而你淪為被孤立、霸凌的對象,日日彷若坐牢。

擁有醫療界、學術界及企業界資歷的林煜軒精神科醫師,他以豐沛的實務經驗及專業的學養,犀利又細膩地分析6種人格缺陷,從冷暴力如何巧妙地如同癌症擴散、蔓延,到身為小職員的我們,該如何調適、應對,甚至若最後選擇離職,林醫師也提供最實用的轉職處方箋。

作者簡介:林煜軒 博士/醫師

國家衛生研究院助研究員級主治醫師、台大醫院精神醫學部主治醫師、台大醫學系助理教授。

林煜軒博士為國內少數兼具臨床、企業界資歷的精神科醫師,畢業於長庚大學醫學系及陽明大學腦科學研究所博士班。

林醫師在台大醫院擔任住院醫師時,在四年住院醫師任期內,在國際期刊發表了十九篇學術論文,不但創下科內空前紀錄,也遠超過助理教授的平均學術產值,之後僅花兩年時間,即取得陽明大學腦科學博士,創下最快拿到博士學位紀錄。

曾經擔任台大醫院精神醫學部主治醫師、輝瑞藥廠產品醫師(醫藥學術顧問)、台大醫院精神醫學部住院醫師及總醫師。

譯作《網路成癮──評估及治療指引手冊》獲國健署「優良健康讀物推介獎」,編製的「智慧型手機成癮量表」,目前已翻譯為德、法、西班牙、義大利、匈牙利、芬蘭、葡萄牙、土耳其、印度等多國語言。

研發三款雲端服務的手機程式(App),且取得多項國內外專利。編寫國際知名網路成癮教科書中「智慧型手機成癮」章節。目前已發表三十餘篇學術論文於國際期刊。

曾獲台灣生物精神醫學會「保羅楊森博士研究論文獎」(二○一八年、二○一六年、二○一三年)、第十一屆世界生物精神醫學會(World Congress of Biological Psychiatry):「最佳學術海報」、「青年學者旅行獎(Travel Award)」(日本京都,二○一三年)、財團法人台灣醫學發展基金會論文獎「優等獎」(二○○七年)、台灣睡眠醫學會大會論文獎「口頭論文優選獎」(二○○七年)。

平日熱愛古典音樂與棋藝,曾任長庚大學弦樂團小提琴首席,且為中華民國圍棋協會六段棋士。

紫微斗數之研究

為了解決長庚大學生物醫學系 的問題,作者趙翊吾 這樣論述:

摘 要紫微斗數是透過命盤當中的十二宮位,有系統性與全面性的推演出人們一生當中,錯綜且複雜的社會關聯性與其個人的際遇,有邏輯系統且嚴密程式化的命理科學。這個世界本是一個龐大的信息體,舉凡中國古代的哲學、科學、醫學、藝術、兵學、政治、文學、天文、經濟、文化、曆法等,均以《易經》作為根源進而演繹而來,並發展至今日之繁榮。關於《易經》的內涵,又包括三個意義,即易簡、變易、不易。其中〝易簡〞就是簡易、平易之意,天地間所有的自然法則是既簡樸且平易;而〝變易〞則是指天地間自然界之萬事萬物與人事都是隨時在相互變化之中,然其變化卻有必然之規則可循;〝不易〞是指天地自然萬事萬物與人身雖然隨時在變化,但變化者都是

一種現象,能變化者卻是來自於不易。易學的起源萬類歸象,在看待所有的事物時候,都會把它看成是訊息的表現,易經八卦能夠囊括萬象,看成一種信息的體現,從無當中生出有來,八卦之間相互錯置,而萬物生焉。紫微斗數是從易學的本質而來,易學其本質是將信息做一個歸納整理,綜合所獲取的信息去檢索出天下萬物,一切推理,都是有憑有據。而紫微斗數就是以出生的年、月、日、時來推算出,預測先天的命。所以,為何要說命運,命是與生俱來的,而運是由後天創造出來的。本文以《紫微斗數之研究》為題,乃筆著希望透過對紫微斗數的研究來探討紫微斗數形成的過程,與斗數成書之前就當時各種的因素,如當下的政治因素,宗教問題,與學術環境及社會生活等

影響,去了解幾位大儒在紫微斗數演變過程中,承先啟後的重要地位,分別介紹從漢代象數之學、魏晉玄學易學、唐代易學、宋代易學、一直到明代易學與清代易學,直至今日之發展。並提出影響與支配人類行為發展的幾個理論與依據,如:優生學、統計學與環境影響論。人類最偉大也是最可貴的是在於命運當中所扮演的角色,不是全然的被動,而是當面臨在關鍵點需要做出不同的決定時,將會去影響之後往後人生之發展,所以在面臨同盤的時候便會有不同的命運發展,是科學且準確的。關鍵字:易經、紫微斗數、命盤、十二宮、變易

21世紀諾貝爾生醫獎2001-2021

為了解決長庚大學生物醫學系 的問題,作者科學月刊 這樣論述:

最出色的科學家,僅有少數人可以得獎, 即使無人知曉,卻一樣很有貢獻。 看懂諾貝爾生醫獎:當研究能應用於救人性命,那喜悅無法衡量。 進入21世紀之後的諾貝爾生醫學獎得主, 透過再生醫學及細胞療法,為遺傳疾病和慢性疾病帶來新希望。 專研開發疫苗、找出新藥,讓病毒、細菌、寄生原蟲不再威脅人類生命。 瞭解神經記憶和辨識機制已成為人工智慧參考的系統, 他們以先驅角色,為人類福祉做出重大的貢獻。 ◎本世紀諾貝爾生醫獎的二、三事 •科學不外人性,透過試管嬰兒技術解決不孕症,在2010年獲獎。 •重新啟動基因!2012年得主將「已分化的細胞變回幹細胞」。 •人腦中的

空間定位細胞,如何幫助我們認路回家? •C肝竟然可以根治!人類醫學史上首次成功治癒慢性病毒感染疾病。 ‧2019年得主破解細胞缺氧調節之謎,改善癌症預後不良問題。 ‧晝夜節律有何祕密?2017年得主破解生物時鐘的機制! 每年10月諾貝爾獎頒布,總在媒體和學界引來話題,從獲獎人的國家、背景、學術經歷和奮鬥歷程,到得獎感言和頒獎花絮,誠然是全球科學界每年最大的盛事,因為它代表得主在科學成就的巔峰,也能展現出科學發展的最新趨勢。 《21世紀諾貝爾生醫獎2001-2022》集結《科學月刊》每年在諾貝爾獎得主公布後,邀請國內同領域的專家,分析該年各個得主生平事蹟和得獎領域,以深入

淺出的文字和說明,讓讀者瞭解生醫領域研究的最新景況,前瞻地引導讀者思考科學的前景。 我們可以簡單將本世紀諾貝爾生醫獎分成五類:第一類,細胞和分子生物學;第二類,生殖生物學;第三類,免疫學;第四類,神經生理學;以及第五類,感染性疾病及治療。2003年核磁造影的發明則較難列入以上五類,可單獨列為醫學儀器的發明,核磁造影的新技術使得臨床診斷可以非侵襲性診斷出各類臟器的病灶,在診斷醫學貢獻良多。 這五類當中又以細胞和分子生物學類佔最大宗,共有八個年次,主要原因是細胞是生物的基本單位,細胞的藍本分子(DNA)的結構及基因調控都歸此類。舉例來說,2009年三位科學家對DNA末端複製有關的端粒及

端粒酶的研究,闡明了端粒酶活性對老化和癌症的影響;2013年三位美國科學家對細胞內囊泡運送分子機制的瞭解,尤其是發現運輸分子若發生差錯可能引起神經相關的疾病;2019年三位科學家發現細胞如何感受到周邊環境缺氧的情況所引起的生理反應而得獎。 諾貝爾生醫獎在大家最關心的感染性疾病治療上給獎也不遺餘力,包括:2005年頒發給澳洲兩位醫學科學在幽門螺旋桿菌的發現與治療;2008年楚爾郝森對人類乳突病毒(HPV)的研究,以及巴赫一桑努希和蒙塔巴艾對愛滋病毒(HIV)的發現;以及2021年三位科學家在C型肝癌病毒(HCV)的發現以及藥物等等。 另外值得一提的是,為本書撰稿的台灣經濟學家中,有許

多師出諾貝爾獎大師門下,能一窺得獎者或特立獨行的研究風格,或平易近人的為人處事一面,更神遊於他們治學的風範和精神。 名人推薦 曾耀寰(科學月刊社理事長、中研院物理所副技師) 累積2001年2021年的諾貝爾經濟科學獎,年份加倍、超值的內容,宴饗大眾,值得購買珍藏。 導讀:羅時成(長庚大學生物醫學系教授) 2022年預測得生理/醫學獎呼聲最高的兩位科學家是卡塔琳(Katalin Kariko)與魏斯曼(Drew Weissman),他們發明mRNA當作預防新冠病毒感染的疫苗,在2020年疫情嚴重期間讓上億的人免於感染或死亡。以mRNA當作藥物是個非常突破性新發明,mRNA不

只可以應用在流行性的病毒感染預防上,也可以應用在癌症的治療,我猜測他們未來一定可以獲得諾貝爾獎。 推薦文:寒波(盲眼的尼安德塔石器匠部落主、泛科學專欄作者) 科學類諾貝爾獎得主,以地理劃分,大部分位於北美、少數歐洲國家和日本;以族裔區分,多數為白人;以性別區分,絕大部分是男性。諾貝爾獎評選看的是結果,這反映出過往百年的科學研究,全人類只有少數群體參與較多;往積極面想,人類的聰明才智,仍有許多潛能可以挖掘。

想知道長庚大學生物醫學系更多一定要看下面主題

長庚大學生物醫學系的網路口碑排行榜

-

#1.亞洲大學物理治療系2023

生物醫學 暨工程學院. 物理治療暨輔助科技學系. 學士班、碩士班、博士班網站連結. 國立臺北護理健康大學. 健康科技學院. 語言治療與聽力學系. 於 neredebenimki.online -

#2.新編生理學 - 第 8 頁 - Google 圖書結果

阮勝威學歷台北醫學大學醫學研究所碩士現任慈惠醫護管理專科學校護理科專任講師 ... 學歷中國醫藥學院護理學系國立陽明大學生理學研究所碩士長庚大學生物醫學研究所 ... 於 books.google.com.tw -

#3.112學年度四技二專各入學管道備審資料準備指引查詢平台

四技日間部申請入學聯合招生(招收高中生)查詢. 資訊學群 · 工程學群 · 數理化學群 · 醫藥衛生學群 · 生命科學學群 · 生物資源學群 · 地球與環境學群 · 建築與設計學群 ... 於 go-tech.tw -

#4.國立臺灣海洋大學

NTOU-National Taiwan Ocean University-國立臺灣海洋大學全球資訊網,在整體發展的規劃下,海大除繼續發展海運暨管理、生命科學、工程以及海洋科學與資源領域外, ... 於 www.ntou.edu.tw -

#5.長庚大學- 生物醫學系

本系著重生物醫學重要新興領域,強調訓練學生獨立進行研究工作的能力,並且開設多項跨領域課程,提供許多海外大學研修及生技產業實習機會。學生在畢業前可自由選擇「生醫 ... 於 campus4.ncku.edu.tw -

#6.馬來西亞發明展朝陽科大學子永續發明勇奪3金2銀| 產學研訓| 商情

榮獲金牌的作品「葡萄藤碳智能肥料」,為朝陽科大應用化學系學生張峻瑋的發明,主要是利用廢棄的葡萄藤製成生物炭,研發成為環保型的緩釋肥料,達成綠色 ... 於 money.udn.com -

#7.生物醫學系- 長庚大學 - 大學問

長庚大學生物醫學系 宗旨在培育具備獨立學習能力及基礎生物醫學知識的高級人才。除基礎與臨床醫學研究與教學人才,並聘請優秀外籍教授,參與教學與指導研究,增進同學之 ... 於 www.unews.com.tw -

#8.【2023 暑假大學營隊】精選全臺370+ 營隊報名資訊

2023 大學營隊即將開放報名,快利用假期好好探索大學科系,充實學習歷程與備審資料。「高中生資訊網」彙整了全台灣大學營,報名訊提供給大家。大學營隊高中生都能參加 ... 於 students.tw -

#9.檢視詳細資料 - 全國大學先修課程暨認證資訊平台

# 課程編號 先修課程/ 認證考試名稱 學分數 授課教師 授課方式 認抵學校 認抵系所 1 10900MATH001 微積分一. Calculus (I) 3 顏東勇 線上授課 長庚大學 生物醫學系 2 DAM1367 微積分甲(一) Calculus(I) 4 余啟哲 線上授課 長庚大學 生物醫學系 3 MA1001‑7 微積分. Calculus 4 黃榮宗 實體授課 長庚大學 生物醫學系 於 cis.ncu.edu.tw -

#10.長庚生物醫學系

撰文∣ 周成功(長庚大學生物醫學系教授) 尿量 每年十月諾貝爾獎頒布之後, ... 长庚医院-长庚大学生物医学系.ppt,庚大院生物系告人明熙台各大排名台大 ... 於 be.circumstancesever.org.uk -

#11.網路上關於長庚大學生物醫學系-在PTT/MOBILE01/Dcard上的 ...

網路上關於長庚大學生物醫學系-在PTT/MOBILE01/Dcard上的升學考試資源資訊整理-2022-06(持續更新). 首頁 · mcu moodle · moodle · moodle nthu · eclass清大 ... 於 student.gotokeyword.com -

#12.長庚大學生物醫學系教授楊淑元| IOH 開放個人經驗平台

長庚大學生物醫學系. 當每個人都說起故事,我們可以改變世界. 講座簡介. 臺灣生技產業沒前景?讀生物準備一生科科?教授親自告訴你產業現況!人類追求活得健康、活得 ... 於 ioh.tw -

#13.長庚大學生物醫學系- 科系介紹 - 104職涯導航

本系課程著重生物醫學重要新興領域,強調訓練同學獨立進行研究工作的能力。並且開設多項跨領域課程,提供許多海外大學研修及生技產業實習機會,使同學同時具備基礎研究 ... 於 guide.104.com.tw -

#14.中醫系排名- 2023

醫學系 的高中升大學的升學入學管道有繁星、個人申請入學以及考試分發, ... 長庚大學醫學全国医科大学排名医学系最好的大学2020-03-19 11:43:50 文/叶 ... 於 fanatic.pw -

#15.第七屆長庚大學生物醫學營- 壽山高中

轉知長庚大學訊息 主旨:檢送本校生物醫學系舉辦「第七屆長庚大學生物醫學營」活動海報,請惠予協助分發張貼,並鼓勵同學踴躍報名參加,請查照。 於 www.sssh.tyc.edu.tw -

#16.中山醫轉系

中山医学大学医学科技学院生物医学科学学系校内申请转系细则搜索醫學學醫學學醫學學學內申請轉 ... 2023(112)年私醫聯招轉學考將由長庚大學主辦出題! 於 tz.nufoku.co.uk -

#17.2023/112台綜大轉學考簡章,成大、中興、中山

台綜大轉學考由成功大學、中山大學、中興大學、中正大學四所大學聯合招生。 ... 中正大學-生物醫學科學系, 1, 1. ... B08, 中興大學-獸醫學系, 2, 1. 於 www.long-men.com.tw -

#18.10701大學宣導活動-長庚大學生物醫學系

10701大學宣導活動-長庚大學生物醫學系. 主講人:校方代表 107.12.12. loading icon. / 10701大學宣導活動-長庚大學生物醫學系. IMG_2434.JPG. IMG_2435.JPG. 於 www.ahs.nccu.edu.tw -

#19.110學年度科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記 ...

本統計表同分參酌分數欄位為各校系科(組)、學程同分參酌序位1科目分數. 招生群(類)別 ... 01001 A28 國立臺灣科技大學. 機械工程系 ... 弘光科技大學. 生物醫學工程系. 於 www.jctv.ntut.edu.tw -

#20.長庚大學-生物醫學系

本表僅係大學學系招生選才時,於個人申請第二階段甄試過程之學習準備建議方向,並非指學. 生必須具備所有項次之學習歷程。 ... 長庚大學-生物醫學系. 於 shtcs.com.cn -

#21.112學年度四技二專日間部聯合登記分發

《技訊網》是全國最大的技專校院招生資訊查詢系統,包含有全國各科技大學、技術 ... 招收四技、二技、二專、五專等各學制聯合招生及單獨招生入學管道,提供完整招生系 ... 於 techexpo.moe.edu.tw -

#22.生物醫學系- 傅崇安

單位: 長庚大學 現職: 生物醫學系教授 聯絡地址: 333桃園市龜山區文化一路259號 ... 免疫; 醫學之生化及分子生物. 研究成果 ... 》2013- 迄今教授, 長庚大學生物醫學系 於 www1.cgmh.org.tw -

#23.廖敏君醫師【DOCDATA.ASPX】 - 天主教若瑟醫療財團法人若 ...

自然療法:磁場療法、生物能共振療法、花精與順勢療法。 學歷, 長庚大學中醫、醫學系雙主修. 經歷, 永康中醫診所主治醫師. 網址. 於 www.stjoho.org.tw -

#24.缺工衝擊/疫情過,護理師更沒人想做? - 遠見雜誌

其中,中山醫學大學護理學系的註冊率僅36.29%。 ... 進而排擠了包括醫藥、生物科技、數理化科系,護理系自然也躲不掉這波衝擊。 ... 長庚科技大學. 於 www.gvm.com.tw -

#25.【連署】連署修正行政院版再生醫療法草案「再生醫療要立法 ...

再生醫療立法應以「實證醫學」及「醫學倫理」為基礎 ... 醫學院基因體暨蛋白體醫學研究所所長/醫師); 吳旻憲(長庚大學生物醫學工程學系特聘教授) ... 於 www.civilmedia.tw -

#26.2023企業最愛用!10大排名!10大熱門科系

每年都會評比的「企業最愛大學」,在考完學測、分科測驗後可以參考這篇 ... 中興大學, 長庚大學, 台北護理大學, 醒吾科技大學 ... Medicine, 醫學系. 於 transfertest.pixnet.net -

#27.明志科技大學 - 维基百科

明志科技大學,位於新北市泰山區的一所科技大學,前身為台塑企業創辦人王永慶與王永在於1963年12月 ... 創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 ... 於 zh.wikipedia.org -

#28.長庚大學與維州生物科技公司攜手培育臨床試驗人才

長庚大學生物醫學系 臨床試驗與評估碩士班於2021年4月28日與維州生物科技股份有限公司(VCRO) 舉行產學合作備忘錄MOU簽約儀式,本次簽約儀式由校長包家 ... 於 university.1111.com.tw -

#29.解剖生理學 - Google 圖書結果

許世昌學歷美國賓州大學解剖學博士作者簡介經歷國立陽明大學解剖學科教授國立陽明大學解剖學科主任暨研究所所長許麗敏學歷國防醫學院護理系國立陽明大學解剖暨細胞生物 ... 於 books.google.com.tw -

#30.物理治療學系- 2023

【教務處公告】110-2學期適用大學日間部108、109、110學年度課物理治療師採取全面的 ... 醫學院) 医学科(醫學系) 物理治療学科(物理治療學系) 医学検証生物技術 ... 於 lent.pw -

#31.臺大教學傑出教師的故事 6 - 第 105 頁 - Google 圖書結果

... 文化 ˋ 醫學專業素養`全球衛生與服務學習學歷美國哈佛大學生物人類學學士美國賓夕法尼亞大學醫學博士英國牛津大學社會人類學博士經歷長庚大學醫學系人文暨社會醫學 ... 於 books.google.com.tw -

#32.台中榮總整形外科- 2023

成大醫學院醫學系畢業2.國立中興大學生物醫學研究所碩士1.現任台中榮總主治醫師。 3.林口長庚紀念醫院外傷整形外科及顱顏外科進修。 (-101/02 台中榮 ... 於 matriculate.pw -

#33.高雄市立聯合醫院

高雄市立聯合醫院胃腸肝膽科主治醫師高雄長庚紀念醫院胃腸肝膽科系主治醫師高雄長庚紀念醫院胃腸肝膽科系講師級主治醫師中國醫藥大學醫學系畢業 ... 於 www.kmuh.gov.tw -

#34.發育及幹細胞生物實驗室| 長庚大學生物醫學系

Pi Laboratory of Developmental and Stem Cell Biology · 恭賀!本實驗室張翊倢博士後研究員 · 發表有關於性腺幹細胞恆定的研究,已被PLOS Genetics 雜誌接受. 於 haiwei.tw -

#35.長庚學- 2023

Instructor 長庚大學醫學生物技術暨檢驗學系(簡稱:醫技系)的教育目標為充實學生的生物醫學及醫檢專業知識和技術,以培養卓越的臨床醫檢師、生醫研究 ... 於 locust.pw -

#36.中國醫藥大學招生組: 招生公告

2023/05/12, 112學年度學士後中醫學系入學招生考試榜單已公告, 學士後中醫學系. 2023/05/04, 112學年度大學申請入學第二階段甄試面談相關事宜公告, 大學申請入學. 於 adm21.cmu.edu.tw -

#37.長庚大學生物醫學系簡介 - YouTube

生物醫學 工程學系 · 【醫科系】「不能當醫生的醫學系?」 · 第1224期【 生物医学 】好就业+易申请,前景无限的 生物医学 专业综合介绍 · 【宿舍問答賽】全新企劃 ... 於 www.youtube.com -

#38.102年律師,莊一凡長庚大學生物醫學系,循環旁聽制度厚植實力

循環旁聽制度厚植實力,生醫人如願拿到律師執照!,,高點法律網是全國最專業司法試家,舉凡律師司法官檢察事務官司法事務官法院書記官三等書記官司法四等司法五等插大轉 ... 於 lawyer.get.com.tw -

#39.長庚大學生物醫學系-110年分科測驗榜單查詢-www.com.tw

110年大學分發查榜 - 依校系榜單查. 長庚大學 (1622) 生物醫學系 共計錄取 : 27 人 其他科系. 採計加權值 : 英文x1.25 數甲x1.00 物理x1.00 化學x1.25 生物x1.25. 於 www.com.tw -

#40.查詢結果

97, 未註名, 長庚大學, 生物醫學系, 1.還有報其他大學嗎? 2.何謂分子生物學? 3.桌上有一些化石植物,請你簡單描述(蘚苔類) 4.高中生物實驗你覺得哪個最有趣5.你對現行的 ... 於 210.59.99.28 -

#41.111學年度大學分發入學各系組最低錄取標準及錄取人數一覽表

系組名. 採計及加權. 錄取人數. (含外加). 普通生. 錄取分數. 普通生. 同分參酌 ... 牙醫學系. 生x1.00 化x1.00 數甲x1.00 物x1.00 英x1.00. 17. 273.00. 生物60. 於 www.uac.edu.tw -

#42.【最受歡迎大學排名】熱門公私立大學與科技大學科系排名

7, 中山大學, 台北醫學大學, 高雄餐旅大學. 8, 臺灣師範大學, 世新大學, 屏東科大. 9, 中正大學, 長庚大學, 勤益科大. 10, 台北大學, 亞洲大學 ... 於 www.tkblearning.com.tw -

#43.長庚大學生物醫學系 - Facebook

自年成立以來,長庚大學生物醫學研究所/系一直致力於培養頂尖的生物醫學研究人才,為國家與社會作出重要貢獻。謝些年來,我們培養了大量的人才,不僅成為了各自領域的專家 ... 於 www.facebook.com -

#44.長庚大學生物醫學系生物質譜及轉譯蛋白體暨代謝體學研究室誠 ...

誠徵碩士級專任助理【工作職缺】長庚大學生物醫學系生物質譜及轉譯蛋白體暨 ... 具國內外主修生物、生技、化學相關之碩士學位,可獨立進行實驗者。 於 www.proteomics.org.tw -

#45.2023 台中榮總整形外科 - neredeydi.online

林口長庚紀念醫院外傷整形外科及顱顏外科進修。 ... 中山醫學大學醫學系畢業. 1. ... 國立中興大學生物醫學研究所碩士外科部; 一般外科; 胸腔外科; ... 於 neredeydi.online -

#46.112學年度二技招生學校查詢

招生學校 學制 招生系組 國立臺灣科技大學 二技日間部 應用外語系 國立雲林科技大學 二技日間部 企業管理系 國立雲林科技大學 二技日間部 資訊管理系 於 www.techadmi.edu.tw -

#47.Biochemistry Illustrated Biochemistry and Molecular Biology ...

本書由譯者群依個人研究專長合作翻譯,並請長庚大學生命科學系已修過生物化學的大學生與基礎醫學研究所的研究生逐章詳閱並建言,以提高全書的可讀性。對於一些專有名詞, ... 於 books.google.com.tw -

#48.第3類組長庚大學生物醫學系

年度, 學校, 系名, 學測類組排名, 指考類組排名1, 指考類組排名2. 2019, 長庚大學, 生物醫學系, 132, 134, 141. 2018, 長庚大學, 生物醫學系, 133, 153, 153. 於 ci.lu.im.ntu.edu.tw -

#49.長庚大學生物醫學系 - ColleGo!

本系課程主要以基礎的生物學、細胞學、分子生物學為主,雖然也有生理學、藥理學等,但並不包含醫學系所學的解剖學之類的課程。本系必修課還包含有機化學、 ... 於 collego.edu.tw -

#50.求才訊息-國家科學及技術委員會 - 國科會

【徵才】明新學校財團法人明新科技大學【學生事務處】誠徵【專案助理】截至112年6月15日止 ... 長庚大學生物醫學工程研究所賴瑞陽老師誠徵博士後研究員一名. 於 www.nstc.gov.tw -

#51.長庚大學生物醫學系112年個人申請 - University TW

長庚大學生物醫學系 112年個人申請. 代碼: 030092; 甄試日期: 5/19 (五)、5/20 (六); 招收人數: 53人(去年:64人) 不計入外加名額; 採計科目: 英文、數學A、自然 ... 於 university-tw.ldkrsi.men -

#52.長庚大學生物醫學系

本系的宗旨在培育具備獨立學習能力及生物醫學知識的高級人材,結合醫學院老師之研究計畫,使學生可加入各教師之專屬研究室,藉由實際參與研究工作,獲得多樣性的思考 ... 於 ls.cgu.edu.tw -

#53.長庚大學醫工系首招百萬獎學金延攬優秀新生 - Yahoo奇摩新聞

去年有6名學生捨棄台大、陽明交大、成大等國立大學醫學系,選擇就讀長庚中醫系與醫學系。今年首招的生物醫學工程學系(簡稱醫工系) 結合醫學與工程專業, ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#54.消息公佈欄 - 臺中市立東山高級中學

臺北醫學大學 生物醫學工程學系 608 陳郁樺. 中國醫藥大學 醫學檢驗生物技術學系 ... 長庚大學 電子工程學系 608 黃義峻 ... 本校盧承妤同學錄取高雄醫學大學醫學系! 於 w3.tsjh.tc.edu.tw -

#55.校友大師啟蒙會系列2-長庚大學生物醫學系教授羅時成校友 ...

校友大師啟蒙會系列2-長庚大學生物醫學系教授羅時成校友演講《新冠病毒對疫情的啟示》. 於 cg100.cksh.tp.edu.tw -

#56.生物醫學研究所 - 長庚大學

2022 Spring GIBMS Semester Lecture-20220505 by Dr. Steve Watson · 111學年度生物醫學研究所碩博士班論文壁報競賽 · 長庚大學生物醫學系誠徵研究助理一名. 於 gibms.cgu.edu.tw -

#57.時雨中學

今年(111 年)本校升大學成績表現依然亮麗,應屆畢業生葛○辰同學繁星推薦和學校推薦管道分別錄取長庚大學醫學系及國防醫學院醫學系,實屬難能可貴! 於 www.syjhntpc.com -

#58.112學測|個人申請入學一階放榜|過篩標準一覽表、面試日期

112個人申請入學簡章各校系檢定/篩選倍率/採計科目 ... 中山醫學大學 · 國立中山大學 · 國立臺北藝術大學 · 長庚大學 · 國立臺中教育大學. 於 www.reallygood.com.tw -

#59.長庚生醫(@cgubiomed) • Instagram photos and videos

長庚大學生物醫學系 · 68 posts · 186 followers · 0 following ... 於 www.instagram.com -

#60.人工腎停產!巴拉刈難救?顏宗海證實俠醫林杰樑唯一解毒法仍 ...

為了解單獨使用的解毒效果,林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海與長庚大學醫學生物技術暨檢驗學系(醫技系)教授顏秀娟的研究團隊,首度透過分子角度觀察, ... 於 today.line.me