花蓮溪的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦葉柏強,黃家榮寫的 帶你回花蓮:穿梭街市百年 和范雅鈞的 吉野1號米(花蓮區農改場專刊第178號)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站重要濕地導覽 - 濕地保育資訊網也說明:濕地範圍西南至花蓮大橋北側邊界(不含花蓮大橋)之河川地,東北達海域水深6 米處。 ... 本濕地為花蓮溪出海口處之河口形式海岸自然濕地,具有陸域、河川與海域三類不同環境。

這兩本書分別來自蔚藍文化 和行政院農業委員會花蓮區農業改良場所出版 。

國立臺灣師範大學 國文學系 陳義芝所指導 李欣奕的 臺灣現代詩河流意象研究──以余光中、楊牧、吳晟為例 (2021),提出花蓮溪關鍵因素是什麼,來自於河流意象、余光中、楊牧、吳晟。

而第二篇論文國立東華大學 自然資源與環境學系 楊懿如所指導 余明善的 我的溪流我的家- 花蓮淡水魚環境教育課程規劃之行動研究 (2021),提出因為有 環境教育、行動研究、淡水魚的重點而找出了 花蓮溪的解答。

最後網站花蓮溪出海口1男子落海失聯3天遺體尋獲| 中央通訊社則補充:花蓮縣消防局、海巡署東部分署第一二岸巡隊等單位組成搜救小組,結合空勤直升機、民間救援組織,連日進行陸海空搜尋,今天下午2時43分於花蓮溪口外海約1.1 ...

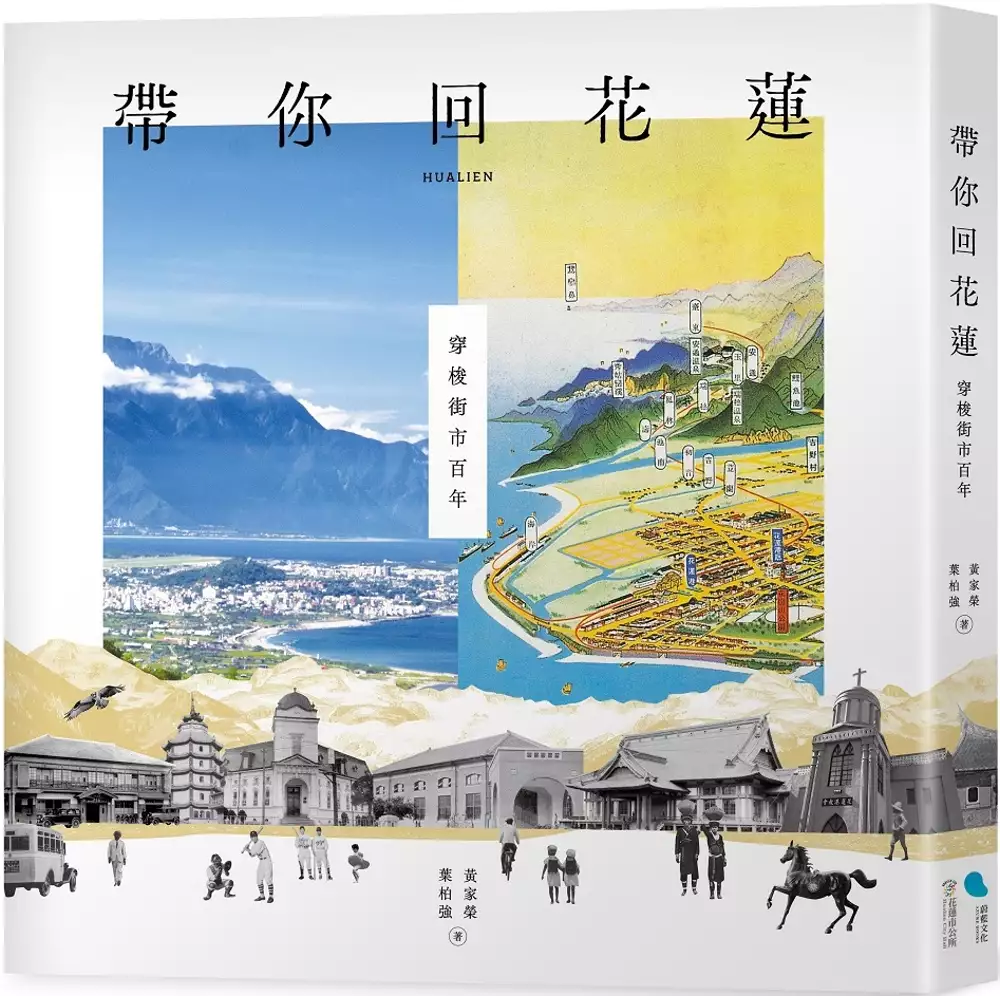

帶你回花蓮:穿梭街市百年

為了解決花蓮溪 的問題,作者葉柏強,黃家榮 這樣論述:

花蓮市歷經時代的演變,成為東臺灣重要的城市,而不同時期更有不同的移民,包括尋找安身立命的土地,或協助其殖民母國統治、征伐、教育周遭族群……,而來到此地奉獻青春甚至生命;有些則「日久他鄉變故鄉」,成為花蓮市民的一部分。自古以來,這座城市承載著市民美麗與哀愁的記憶。至今,花蓮市仍是花蓮縣境內的首善之區。 每張老照片背後都有一段歷史,它可以補充文獻的不足,或覆按記錄資料的正誤。現代由於科技發達,透過手機、平板電腦、數位相機,拍照或錄影成為既方便又廉價記錄周遭事物的工具與方式,但在過去照相卻是相當昂貴且不容易進行的事。 老照片可以將過去的影像保存下來,使我們得以依據

它們來瞭解、還原當時的歷史。有些老照片的擁有者,為了將來能容易喚起記憶,或是記一份屬於自己的榮耀、悲傷,往往會在相片上留下文字,說明拍攝目的與日期,或在相片背後書寫相關的記事,而這也使得我們更容易瞭解這張照片背後的故事。 葉柏強與黃家榮不只關懷花蓮,於撰寫專著之外也經常在臉書社團、部落格等跟閱讀者分享新的發現,他們的文字充滿溫度與熱忱,且深入淺出,對於瞭解東臺灣的歷史與文化有很大的助益。 國立東華大學臺灣文化學系 潘繼道教授 專文導讀 本書特色 《帶你回花蓮——穿梭街市百年》一書,以照片爬梳花蓮市建市的歷程,回顧百餘年來市民生活的足跡,借詩人楊牧先生名作〈帶你回花蓮〉之題,

於書頁之間與花蓮人以及喜愛花蓮、關心花蓮的朋友,一同「穿梭街市百年」。

花蓮溪進入發燒排行的影片

#嶺頂沙丘 #七七高地 #台版天橋立

【景點簡介】

一,嶺頂沙丘:

位於花蓮溪出海口,為海岸山脈的起點。若從七七高地往下看,頗有日本天橋立之感。黑潮為溪口帶來豐富魚類資源,每年11月到2月不少野生鰻苗迴遊海口,不少漁民會摸黑尋捕鰻苗。

二,七七高地:

七七高地為舊軍事營區,因為海拔高度77公尺,故名七七高地。最北端的制高點有廢棄營舍,二樓平台擁有360度絕佳視野,能俯瞰壽豐大橋、花蓮溪出海口、嶺頂沙洲、太平洋。

【交通方式】

設定導航至「壽豐鄉國姓廟」,下車即可抵達嶺頂沙丘。若要去七七高地,可從嶺頂沙丘往回公路方向路口進入(捷徑),或是回到台9線入口進入(距離較長)。

臺灣現代詩河流意象研究──以余光中、楊牧、吳晟為例

為了解決花蓮溪 的問題,作者李欣奕 這樣論述:

河流,源遠流長,自古至今,其千姿百態為人們帶來了無限遐思,是文明發展要素,亦為鮮明之地景標誌,劃分疆界也代表國族,從地理或歷史、文化之角度觀,河流都是不可忽視之重要意象,亦是歷來文學家筆下常用之素材。本論文探究現代詩中的河流意象,以余光中、楊牧、吳晟為研究對象。討論河流之特性過渡到文學中之延伸和轉化,從河流之原型中觀察,分析其物質之特性,以及人們對河流之印象所發展之象徵意義,也從河流意象觀詩人對「地方」之認同。經由空間理論與現象學等方法,加上詩人本身之經歷、學養、觀點等,比較其中之共性或衍伸之殊異經營。 余光中之河流,從意象呈顯「鄉愁」主題為主要特徵,河流之「母性」,源自於血、

乳汁等母體內水之生殖、哺育功能,從人們普遍對母親之依附與想望,勾連對故鄉之懷念。再者,從懷想現實之土地,至追念文化、前賢之「懷古」之情,河流代表了血緣之牽繫,乃詩人追溯中華文化史、個人生命史源頭之媒介。余光中寫淡水河也透顯其寫鄉愁之特徵,總追索著永恆的彼岸,或亙古對過往的回溯,以河流傾訴刻骨銘心的精神依歸;楊牧之河流,形塑廣泛之母題,寫人類普遍之經驗、情感,為大至世界,小至個人之歷史探源。河岸之情愛想像連結古典,「渡河」則牽涉到事物、概念之交界與生、死思索,楊牧之生命觀亦藉河流之奔流入海,再化成「雨」降下為河流,向一種循環、圓滿前行。花蓮的河流是「故鄉」之象徵符碼,牽涉遠古神話、創世風貌,到展

現崇高之時、空凝視,兼具私密感與浩瀚感,以文學創造地方,呈顯壯闊而深層之內涵;吳晟之河流從地方感之建構,到水資源問題之控訴,是展現「鄉土」認同的方式之一,飽含詩人對土地與農業、農人之關懷。後期寫彰化之河流,多呈顯河流「受害者」形象,強烈之批判是其特色,亦可連結詩人所參與之社會運動,一併達到喚醒大眾對於鄉土自然與人文地景的關注。 三位詩人分別演示了河流於現代詩中之重要功能,透過比較其異同,可以從不同的視角,觀察河流意象的變化所呈顯之家國意識、哲學思索與生命感悟,發掘其與時代、社會的密切關聯。

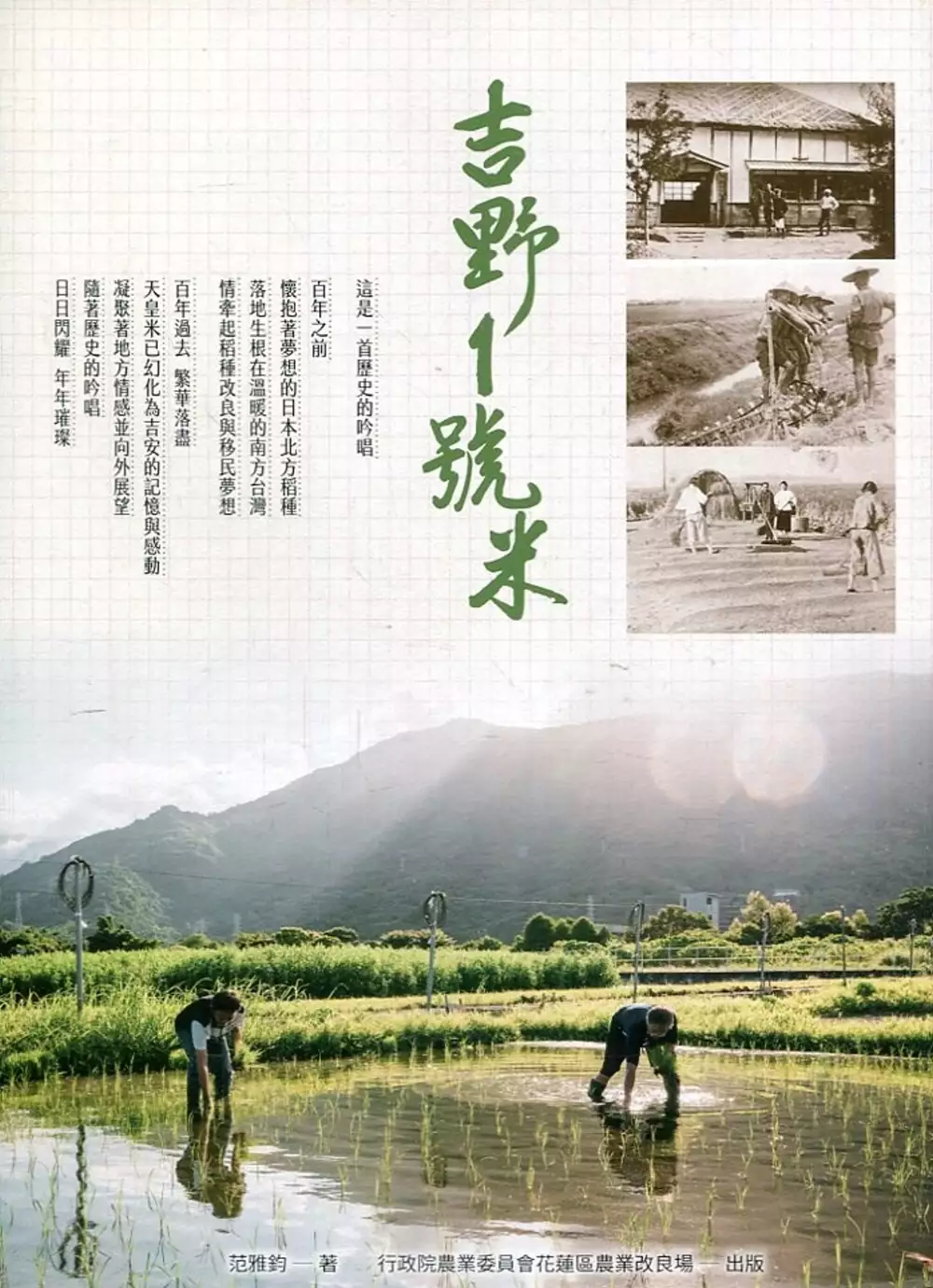

吉野1號米(花蓮區農改場專刊第178號)

為了解決花蓮溪 的問題,作者范雅鈞 這樣論述:

在吉安說到稻米品種的歷史,總是可以聽到花蓮吉安還有種日本人留下的稻種、吉野村的日本農民終於種出了特級稻米,那年是一九一九年、吉野1號是天皇米這樣的地方傳說,為這款稻米增添了不少神秘色彩。 吉野1號是台灣最早發展成功種植的稉型品種之一,由於口感食味優良,曾是花蓮吉安地區富有盛名的品種、送禮的珍品。對於這富有地方傳奇與在地歷史記憶的品種,本場也有深厚的情感,多年來持續地繁殖保存。許多在地農民也對其情有獨鍾,每每向本場索取稻種。我們不禁思忖揣想,吉野1號怎麼來到吉安?為什麼進貢給日本天皇?當時的盛況又是何等風光? 為了解開這謎團,本場特別委託台灣農業歷史學家范雅鈞老師,進行吉

野1號史料及老照片的蒐集與考證,深度訪談地方耆老與參與人員,將史料檔案與田野調查成果轉化為本書。現在,就和我們一同深入這首次開箱的吉野1號百年傳奇身世,認識其歷史文化價值,以及作物保種與復興的人文底蘊內涵。 考證期間還驚喜發現,一九二八年花蓮港廳第一次擇定的獻穀田,就是花蓮區農業改良場目前的試驗田區。該田區歷經了近百年時光,迄今從事水稻等作物栽培與農業試驗。而花蓮農改場自一九三九年創立以來,歷任的場長包括:范則堯、劉文慶、蔡財旺、陳培昌、張萬來、林富雄、鄭義雄、黃山內、宋勳、侯福分、黃鵬、范美玲等,皆帶領稻作人員兢兢業業地執行保種工作,使吉野1號能流傳至今。 此外,吉野1號的傳

奇美味,也讓人們念念不忘。吉安鄉農會恢復契作以來,常常供不應求。現任總幹事張德奇將進一步拓展其加工應用種類,向本場技轉甘酒及冰品原料加工技術。高雄餐旅大學陳千浩老師,則讓吉野1號米發揮出最適釀酒米的特性,成功釀出台灣在地高級清酒。 最後,誠摯地感謝各界共同投入推廣,增加產品多樣化,展現吉野1號別開生面的百年風華。更要感謝本場相關業務同仁,一直在田間及實驗室默默耕耘,讓吉野1號生生不息,持續供應稻種給農友種植,落實本場社會責任。展望下一個百年,花蓮區農業改良場仍將秉持初衷,攜手農友、農會與各界共同努力,讓吉野1號長長久久傳承下去!

我的溪流我的家- 花蓮淡水魚環境教育課程規劃之行動研究

為了解決花蓮溪 的問題,作者余明善 這樣論述:

婆娑美麗的臺灣,這片孕育我們的美麗寶島,擁有孑然於世的生態與豐富的地貌。雖為蕞爾之島,卻有131條水系。更因地理隔離的緣故, 64種原生種淡水魚。其中更演化出30餘種特有種淡水魚。如此豐富的淡水魚生態,使我們傲然。而在臺灣追求經濟發展的年代,肆意的取用自然,破壞這片哺育我們的大地。我們忘了祖先取用天地萬物的原則,更忘了對於這片大地的敬畏。臺灣珍貴的原生種淡水魚,正因人類的破壞與貪婪的取用,造成有滅絕之虞。再不喚起人們的重視也許有一天我們的孩子,只能透過圖鑑去認識,曾經悠遊在臺灣溪流中的魚兒了。本研究利用行動研究之方法,結合研究與實務,透過實際教學及反思批判。以文獻收集開始,規劃出一份教學簡案

。經過七場試教,全程錄影方式後。透過專家訪談、偕同教學教師訪談、同儕訪談等,給予課程內容意見。綜合訪談意見及研究者課程反思與學員反饋進行修正教案。教案共分「花蓮溪流裡的魚兒」、「花蓮溪流水生植物」、「溪流的環境問題」、「守護我們的溪流」四大部分。從認識花蓮原生的淡水魚類與水生植物開始,到溪流環境問題及如何守護溪流。讓學員能在課程結束後,萌發保護溪流的行動。祈願這份教案,能讓這片土地上的孩子知道,原來我們家鄉有怎麼多美麗的溪流生態,需要我們去珍惜與保護。

花蓮溪的網路口碑排行榜

-

#1.花蓮玩水景點》12處沙灘、野溪、瀑布、親水公園,夏天就是要 ...

花蓮 除了壯麗山脈以及深邃太平洋好迷人之外,其實還有好多隱藏景點,這篇先來幫大家整理花蓮的玩水景點,包含海灘、沙灘、瀑布步道及野溪等,這樣玩超 ... 於 myjourney.tw -

#2.花蓮溪堤民宿住宿資訊、相片和旅客評語

花蓮溪 堤民宿提供住宿優惠,包含可免費取消和全額退款的房價。天恵堂走路幾分鐘就到。此旅館不僅提供免費無線上網,還有露台。所有客房皆有平面電視和免費盥洗用品。 於 tw.hotels.com -

#3.重要濕地導覽 - 濕地保育資訊網

濕地範圍西南至花蓮大橋北側邊界(不含花蓮大橋)之河川地,東北達海域水深6 米處。 ... 本濕地為花蓮溪出海口處之河口形式海岸自然濕地,具有陸域、河川與海域三類不同環境。 於 wetland-tw.tcd.gov.tw -

#4.花蓮溪出海口1男子落海失聯3天遺體尋獲| 中央通訊社

花蓮縣消防局、海巡署東部分署第一二岸巡隊等單位組成搜救小組,結合空勤直升機、民間救援組織,連日進行陸海空搜尋,今天下午2時43分於花蓮溪口外海約1.1 ... 於 today.line.me -

#5.花蓮溪社區溪流生態資源手冊

內容簡介. 談論到溪流河川,自古以來,世界上最早的人類的古文明大多發源於河川流域,足以說明了水與人是密不可分的緊密關係。本書涵蓋基本溪流生物調查方法、圖鑑 ... 於 www.books.com.tw -

#6.花蓮溪獨木舟體驗|刺激花蓮溪流漂舟GOGOGO

花蓮溪 獨木舟一年四季365天,天天開放兩人就出發!距離花蓮市區最近的划獨木舟地點,跟著蜿蜒花蓮溪河道划獨木舟,沿途有開闊平穩大河道, ... 於 www.tripbaa.com -

#7.花蓮溪-詞目 - 教育部臺灣閩南語常用詞辭典

花蓮溪. Hua-liân-khe. 又唸作. Hua-lian-khe/Hue-lian-khe. 釋義. 附錄-地名-溪川名. 附錄. 地名——河川. 搜尋辭典. 類型. 用臺灣閩南語查詞目. 用臺灣閩南語查用例. 於 sutian.moe.edu.tw -

#8.氣候變遷下花蓮溪流域調適的思維與作為

花蓮溪 由經濟部水利署第九河川局負責治理與管理,流域東鄰海岸. 山脈,西以中央山脈與濁水溪流域為界,南臨秀姑巒溪流域,北與吉安. 溪為界,東、西兩側高山環繞,南、北則 ... 於 ws.csptc.gov.tw -

#9.[花蓮.壽豐]花蓮秘境-花蓮山.花蓮溪出海口 - 當白雲飄進藍天

花蓮 山位於花蓮縣壽豐鄉,海拔77公尺,所以又稱作七七高地,是花東海岸山脈的北端末梢高地,山上有三顆三角點基石,分別是三等三角點728號、中研院三角點 ... 於 navyblue77.pixnet.net -

#10.花蓮溪出海口

花蓮溪 為花東縱谷主要河川之一,源自光復鄉拔子山光復溪,沿著縱谷向東北方流,沿途納入馬太鞍溪、萬里溪、壽豐溪等,最後在吉安鄉與壽豐鄉交界處匯集了木瓜溪後, ... 於 plaza.openmuseum.tw -

#11.花蓮: 花蓮溪激流漂漂河體驗

立即透過KLOOK預訂,享超值優惠!輕鬆漂流在花蓮溪上,順流而下享受花蓮好山好水的縱谷風情。專業教練帶領,安全無慮,大人小孩都適合,清涼溪水消除夏日酷暑! 於 www.klook.com -

#12.基本介紹,花蓮溪河系

中文名稱:花蓮溪 · 地理位置:台灣島花蓮縣中央山脈丹 · 氣候類型:亞熱帶季風性氣候 · 著名景點:木瓜溪 · 壽豐溪 · 萬里溪 · 流域面積:1507.09平方公里 · 幹流長度:57.28 ... 於 www.newton.com.tw -

#13.(花蓮旅遊)花蓮溪出海口 - 花蓮森呼吸hualienfresh - 痞客邦

"洄瀾"是花蓮的古地名這美麗的名字的由來是因為花蓮溪遇到了太平洋黑潮而激盪出的浪花,形成"洄瀾"今天,實際去感受到的"洄瀾"除了浪花的聲音外. 於 hualienfresh.pixnet.net -

#14.花莲溪

花莲溪 发源于台湾岛花莲县中央山脉丹大山支脉之拔子山。主要支流有木瓜溪,寿丰溪,万里溪,马鞍溪,光复溪。 於 baike.baidu.com -

#15.花蓮縣壽豐鄉溪口國民小學

核准字號: 經花蓮縣政府112年8月25日,府教課字第1120173668號核准備查課程計畫連結如下https://eschool.hlc.edu.tw/web-set_wee ... jZzNUc1pVMmpGTFErTXJGZz09. 於 www.skps.hlc.edu.tw -

#16.【體驗】一人成團| 花蓮溪獨木舟・縱谷溪流・雙人一舟

來到花蓮不能錯過的縱谷溪流獨木舟體驗,讓我們從花蓮溪中段的箭瑛大橋開始…歡迎6歲以上全年齡層的朋友們,活動季節不限,全年度讓你想玩就玩! 於 www.pinkoi.com -

#17.水利署中文版全球資訊網-花蓮溪

發源地:, 中央山脈丹大山支脈拔子山. 主流長度:, 57.28km. 入海口:, 花蓮市南郊. 河床平均坡降:, 幹流1/285. 主要支流:, 光復溪、馬鞍溪、萬里溪、壽豐溪、木瓜溪. 於 www.wra.gov.tw -

#18.花蓮溪社區溪流生態資源圖鑑手冊 - 農業知識入口網

作者, 邱郁文,黃彥銘. 出版機關, 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處. ISBN, 9789860357486. GPN, 1010103773. 出版日期, 101年12月. 語言別, 中文. 裝訂別, 平裝. 於 kmweb.moa.gov.tw -

#19.花蓮溪出海口- Google 我的地圖

開啟全螢幕模式以查看更多. 花蓮溪出海口. 收合地圖圖例. 地圖詳細資訊. 複製地圖. 縮放至可視區域. 嵌入地圖. 下載KML. 在Google 地球中查看地圖. 於 www.google.com -

#20.【花蓮新城】花蓮溪畔22號~美崙溪畔旁能感受濃濃人情味的 ...

房間令人相當舒適也非常的寬敞. 會讓人再訪的特色民宿【花蓮溪畔22號】 【花蓮新城】花蓮溪畔22號~美崙溪畔旁能 ... 於 kuokuo.tw -

#21.變色花蓮溪 - 我們的島- 公共電視

... 花蓮溪口自然生態保護區」。但是緊鄰保護區的中華紙漿廠,長達四十五年不斷排放污水,流經保安林地、流到花蓮溪,讓溪流與溼地,失去了原本的顏色… 老 ... 於 ourisland.pts.org.tw -

#22.花蓮溪口實驗青年壯遊點

溪口部落為1908年七腳川戰役後,原居花蓮吉安鄉,族人逃散遷徙居住到壽豐鄉最南端的部落。透過文史導覧認識原住民重大歷史事件:七腳川事件(部落稱此為戰役),並認識因 ... 於 youthtravel.tw -

#23.溪口精神護理之家簡介| 院區介紹

衛生福利部玉里醫院溪口精神護理之家,位於花蓮縣壽豐鄉,為本院五大院區最北端的窗口,為了配合玉里醫院對精神疾患提供的整體性、連續性的照顧服務,於民國93年2月起正式 ... 於 www.ttyl.mohw.gov.tw -

#24.24小時累積雨量近800毫米花蓮溪一度達警戒水位

受到海葵颱風降雨影響,到今(4)日上午11點為止,花蓮的24小時累積雨量,已經突破800毫米,不只柏油路面的地基被沖刷,破了一個直徑超過3公尺的超大坑 ... 於 news.cts.com.tw -

#25.花蓮。花蓮溪出海口🌄 除了七星潭

7289 likes, 107 comments - ygt1016 on July 24, 2019: "花蓮。花蓮溪出海口 除了七星潭,花蓮溪出海口也是個很好的看日出 ..." 於 www.instagram.com -

#26.花東地區地理環境概述- 花蓮

花蓮 平原位在花東縱谷之北,分布於三棧溪口與木瓜溪下游之間,南北長約17公里,東西最寬8~9公里。自北而南包括和平溪三角洲平原、立霧溪沖積扇三角洲平原及花蓮隆起海岸 ... 於 pc183.hy.ntu.edu.tw -

#27.花蓮太魯閣景點》溪畔壩(立霧壩), 碧綠溪水層層山巒宛如置身 ...

花蓮 太魯閣的鬼斧神工,值得你專程來一趟,前往山月吊橋及長春祠步道途中,發現了有如打翻調色盤景色的「溪畔壩」,又稱立霧壩,碧綠的潭水配上層層 ... 於 bobowin.blog -

#28.I.花蓮的河流- 風光明媚的花蓮

花蓮 河川特性急流源短,乃屬荒溪型,儲水不易。 花蓮縣內主要的河川多為西到東向,由北到南依序有和平溪(過去稱為大濁水溪) ... 於 sites.google.com -

#29.花蓮夏日玩水秘境特輯| 溯溪、游泳、必玩私房景點

花蓮 夏日玩水秘境特輯| 溯溪、游泳、必玩私房景點,帶毛孩小孩游泳戲水 · 20170803121118 55. 花蓮三棧南溪玫瑰谷 (布拉旦休憩區)也是前往黃金峽谷、 ... 於 rocky.tw -

#30.壽豐鄉花蓮溪吳全段溺水案

吉安警分局偵查隊與鑑驗小組人員到場採證,研判黃男陳屍花蓮溪並無外力介入致死,已報請檢察官相驗釐清死因。 圖:壽豐鄉花蓮溪吳全段八月十八日詹姓釣客 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#31.鹽寮》洄瀾,花蓮溪出海口

花蓮溪 流域囊括整個花蓮中部,帶著大量的砂石流向大海, 海浪把砂再推回河口,封住了溪水的流勢, 突然地收束更添萬頃之勢,沖破海砂, 而與太平洋的浪濤相沖激,激流洄漩 ... 於 www.hl-net.com.tw -

#32.嘻餐町、花蓮溪畔餐桌|帶你到野溪澗谷裡的鞦韆吊床上野餐 ...

「溪畔餐桌」是由一家叫「嘻餐町」的業者辦的活動,顧名思義就是在溪邊開飯,將花蓮得天獨厚的好山好水結合美食,可不要以為來這邊就是吃飯拍照而已, ... 於 bobotravel.tw -

#33.花蓮溪口SUP,濱海自行車體驗【由你玩】

欲下單48小時內的活動,先洽客服♢ 花蓮溪口SUP 2人1板,以人數計價,每人$1799元1人1板,以人數計價,每人$2199元無交通工具者:可加購接送服務,每人$400元(限四人 ... 於 www.funhualien.com.tw -

#34.花蓮溪流域各部落樂舞交織越夜越美麗

2023-07-23 ╱更生日報╱第3版╱花蓮焦點╱劉怡伶原住民族聯合豐年節第2日「花蓮溪之夜」再續熱情活力數千人陸續湧入會場參與盛會 記者劉怡伶╱報導 於 www.ly.gov.tw -

#35.游野溪溫泉拚觀光花蓮萬榮鄉培育水上救生人才

花蓮 縣萬榮鄉是縣內三大山地鄉鎮之一,雖不靠海,卻有許多知名野溪溫泉,過去曾發生遊客因溪水暴漲受困等事故,鑑此,鄉公所與救生協會合作, ... 於 www.ctee.com.tw -

#36.花蓮溪遊記-花蓮溯溪

來花蓮不只是來看看風景而已,更要親身去體驗花蓮的好山好水。來點新鮮不一樣的玩法吧!專業溯溪團隊不只是帶你走走而已,更有深度的生態解說,讓您能學習更多野外求生 ... 於 www.brook-travel.com.tw -

#37.台北溪口國小與花蓮溪口國小師生相見歡

別誤會,這可不是校方自導自演,而是兩所分別位在台北市文山區與花蓮縣壽豐鄉,同樣稱作溪口國小兩校進行交流活動,在花蓮溪口國小校長吳昌葦精心策畫下,與溪口社區發展 ... 於 www.shoufeng.gov.tw -

#38.中文網-花蓮縣

玉里鎮 位於秀姑巒溪西岸,人口閩籍、客籍、外省籍、原住民籍各佔四分之一比例,清光緒元年(西元1875年),政府實施開山撫番政策,駐臺總兵率官兵至玉里屯兵,將屯兵之處 ... 於 www.moi.gov.tw -

#39.【花蓮景點】推薦65個熱門景點和美食,分享花蓮一日遊行程

花蓮 中橫絕美景點燕子口步道,. 走在斷崖中的步道,欣賞峭壁溪谷景色,. 壯觀的大自然景色保證一眼就難忘,. 台灣唯一可以 ... 於 bunnyann.com -

#40.花蓮溪堤民宿

花蓮溪 堤民宿位在鬧中取靜的花蓮市區中,交通方面十分方便,鄰近美崙溪畔,距火車站、東大門夜市、慈濟園區等景點都十分方便,住宿方面,精緻明亮的房間,靜謐舒適的 ... 於 cthouse.hualienbnb.com.tw -

#41.花蓮溪口濕地--秋季水鳥實地觀察

花蓮溪 口重要濕地是一個位於溪口的濕地,容易受到降雨影響而讓溼地環境一直產生變化,近期經過幾次大水,創造出一些水鳥喜愛的環境,也剛好夏季即將結束, ... 於 www.beclass.com -

#42.花蓮溪口外海發現遭海浪捲走男子遺體

一名男子13日下午扛著單車想要橫渡花蓮溪出海口的時候遭海浪捲走,花蓮縣消防局、海巡人員出動船艇、空拍機持續搜救,今天下午近3點時, ... 於 news.ltn.com.tw -

#43.水利署第九河川局花蓮溪流域整體改善與調適平臺

花蓮溪 為台灣東部重要之中央管河川,列為九河局首先執行推動的流域。為加強公部門專業引導及民眾實質參與,並尋求各界共識,建置本資訊公開平台,推動花蓮溪流域整體 ... 於 ruicheng-tech.com.tw -

#44.獨木舟|花蓮溪激流探險

花蓮溪 原為海岸山脈東側的一條小溪流– 奇美溪,後因為板塊運動中海岸山脈逐漸的抬升、地形落差加劇,使得奇美溪流速不斷加快並產生向源侵蝕的現象,最後在瑞穗流域附近切穿 ... 於 www.fun-easy-tw.com -

#45.110年度「花蓮溪與秀姑巒溪水門維護操作管理工作」操作人員 ...

發布日期: 110年03月25日. 內容. 110年度花蓮溪與秀姑巒溪水門維護操作管理工作防汛演練計畫. 於3月22、23日在花蓮管理處光復工作站及轄區水門進行訓練. 於 www.iahli.nat.gov.tw -

#46.花蓮縣- 縣市預報| 交通部中央氣象署

卓溪鄉. 確定. 今日白天 晴時多雲 25 - 3177 - 88降雨機率20%舒適至悶熱; 今 ... 相關天氣資訊. 花蓮九月月平均. 花蓮九月月平均. 最高溫, 最低溫, 降雨量 ( ... 於 www.cwa.gov.tw -

#47.疑抄近路男扛單車跨花蓮溪床遭大浪捲走

花蓮溪 出海口,民眾目擊一名男子為了抄近路,扛著腳踏車跨越花蓮溪床,卻被大浪捲走,警方晚間(13日)公布落海男子身影,希望民眾協助確認身分。 於 tw.stock.yahoo.com -

#48.花蓮溪口生態小旅行

花蓮溪 口生態小旅行 ... 一、活動地點:海中天會館-花蓮縣壽豐鄉鹽寮村大橋36-10號二、活動日期:民國111年1月22日(星期六),上午9時~12時,共計3小時。 三、參與對象:國 ... 於 www.hl.gov.tw -

#49.訂定「花蓮溪口重要濕地(國家級)保育利用計畫」計 ...

內政部107.5.9台內營字第1070806673號公告. 主旨:訂定「花蓮溪口重要濕地(國家級)保育利用計畫」計畫書、圖,並自即日起實施。 依據:濕地保育法第14條、第18條規定 ... 於 www.cpami.gov.tw -

#50.花蓮民宿溪堤- 線上訂房

民宿網站暫時停止服務. 【請回台灣宿配網首頁繼續找尋其他民宿】 於 twstay.com -

#51.花蓮溪堤民宿 - 花蓮民宿

花蓮溪 堤民宿位在鬧中取靜的花蓮市區中,交通方面十分方便,鄰近美崙溪畔,距火車站、東大門夜市、慈濟園區等景點都十分方便,住宿方面,精緻明亮的房間, ... 於 cthouse.hualien-travel.com.tw -

#52.花蓮溪出海口國家級濕地...沙灘車載客擾候鳥違法最高罰150萬

內政部於2013年公告《濕地保育法》,將全國重要濕地列入管理,花蓮溪口亦於民國2018年劃設為「國家級重要濕地」,並公告「花蓮溪口重要濕地保育利用計 ... 於 travel.ettoday.net -

#53.花蓮溪

花蓮溪. 花蓮縣南段境內溪流。支流包括木瓜溪、壽豐溪、萬里溪、馬鞍溪及光復溪,都發源於中央山脈東翼,匯集於花東縱谷後稱花蓮溪,向北行至花蓮市南側注入太平洋。 於 nrch.culture.tw -

#54.【花蓮美食】嘻餐町-溪畔餐桌.花蓮野溪餐桌.呼朋引伴一起來趟 ...

嘻餐町-溪畔餐桌(fb粉絲團):花蓮縣壽豐鄉鹽寮17號,預約電話:0928 384 190,野餐時間:11:00-15:00 在前陣子分享的【花蓮兩天一夜小旅行+住宿】東旭觀 ... 於 www.foodtigertw.com -

#55.山景四人房美崙溪畔近車站大面落地窗3F需走樓梯

景觀四人房在房屋3樓,需走樓梯(如有行動不便要想一想呦)窗外就是美崙山與美崙溪的綠意景致,房內寬敞舒適。 溪堤民宿座落於花蓮市美崙溪畔,近火車站,步行5分鐘就 ... 於 www.airbnb.com.tw -

#56.花蓮溪| 關鍵字新聞

# 花蓮溪 · 颱風海葵帶來豪雨秀姑巒溪水暴漲玉里大橋監測中 · 交通部斥資近24億元重建花蓮大橋動土 · 男子扛單車橫渡花蓮溪出海口遭沖走失聯搜救中 · 戲水消暑溺水意外頻傳花蓮 ... 於 www.cna.com.tw -

#57.花蓮溪水系

(自花蓮溪滙流口至南北支流合流點) 原公告同河段之河川圖籍均作廢。 光復溪, 110-03-08, 11020204770, 行政院公報第027卷第044期, 26, 圖:1~26號。 (自花蓮溪匯流口至 ... 於 www.wra.gov.tw -

#58.洄瀾,回藍──談花蓮溪口海廢監測行動

關於花蓮地名的由來,古有一說是來自於花蓮溪出海口豐沛的溪水流入太平洋,又隨著海浪拍岸洄流氣勢磅礡的景象,老花蓮人稱之為「洄瀾」,久之以閩南語 ... 於 www.kuroshio.org.tw -

#59.花蓮溪

花蓮溪 流域河谷平原位處花東縱谷之最北端,北起木瓜溪之下游,南迄花蓮溪南端分水嶺大富、大豐附近,行政轄區包括壽豐鄉、鳳林鎮及光復鄉等鄉鎮。地勢上以西側扇頂及南側 ... 於 factpedia.org -

#60.花蓮溪床、海岸地區漂流木即日起開放撿拾

颱風為花蓮帶來豪大雨,有林木倒伏被沖刷至河床、出海口形成漂流木,即日起開放居住或設籍花蓮的居民在指定區域撿拾,若撿有註記的漂流木, ... 於 www.merit-times.com -

#61.花蓮溪- 維基百科,自由的百科全書

花蓮溪 位於台灣東部,屬於中央管河川,為花蓮縣的主要河川之一,本身源流為光復溪,發源於拔子山,但整個水系的最遠源頭則為其最長支流萬里溪 (萬里橋溪)的源頭, ... 於 zh.wikipedia.org -

#62.花蓮花蓮溪口IBA(Hualien River Estuary IBA), HUA, TW

Explore a complete list of bird species observations in this area. 於 ebird.org -

#63.東區河川 - 土石資源服務平台

花蓮溪 流域位於台灣東部花蓮縣內。北接吉安溪,南界秀姑巒溪流域,主流花蓮溪原名紅巖溪,源出中央山脈拔子山嘉農溪之上游及海岸山脈之加蘭溪(加路蘭溪)。 於 amis.mine.gov.tw -

#64.怎麼破洞了!花蓮溪暴漲沖破土堤淹牧場

半夜聽到水聲,竟然是暴漲的溪水差點沖進家門,海葵颱風帶來豪大雨,4日凌晨,花蓮縣鳳林鎮中原段旁,花蓮溪水暴漲,沖破土堤,直接淹進附近的畜牧場 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#65.-海巡新聞-花蓮溪口近岸驚見浮屍花蓮海巡協助返家

海巡署艦隊分署第六海巡隊112年6月15日14時42分接獲空勤直升機通報:於花蓮溪口近岸處,疑似發現一具大體,該大體由海巡隊救起。 於 www.cga.gov.tw -

#66.花蓮溪

花蓮溪 口位處河、海、山交界處,也正是生態交會處,物種資源豐富,計有一百七十種鳥類,十九屬二十二種魚類。 花蓮溪河系. 花蓮溪. 為發源於拔子山西北坡之烏大開溪, ... 於 www.jendow.com.tw -

#67.花蓮溪流域雨量流量與地面水利用之研究

一、研究目的:1.探討花蓮溪流域雨量與流量之時間與空間特徵;以機率分析觀點,研究本區域內降雨與流量機率之季節變化與區域差異性。2.探討本區域內地面水利用之季節 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#68.花蓮溪海廢量驚人黑潮籲阻斷源頭

花蓮溪 口是國家重要溼地,不過黑潮海洋文教基金會歷時2年調查,發現溪口北岸處污染嚴重,多數為海漂垃圾,來自於溪流上游家庭廢棄物,甚至有不肖業者 ... 於 www.chinatimes.com -

#69.單車男橫越花蓮溪口遭浪襲落海搜尋3天外海發現遺體

花蓮溪 出海口日前有釣客通報一名扛著單車的男子遭大浪捲走,消防及海巡人員持續搜救,今天下午在花蓮溪外海1.1浬處打撈起一具... 於 udn.com -

#70.花蓮溪- River, Eco Tour Agency

花蓮溪. 40 likes · 898 were here. 花蓮溪位於台灣東部,屬於中央管河川,為花蓮縣的主要河川之一,本身源流為光復溪,發源於拔子山,但整個水系的最遠源頭則為其最長 ... 於 m.facebook.com -

#71.花蓮溪口濕地生態教育研習(第1 期)

活動名稱: 花蓮溪口濕地生態教育研習(第1 期). 班別: 基礎. 類別: 自然保育. 方法: 課程. 代碼: hbwl2015. 環境教育內容(意涵)概要: 花蓮溪口位於花蓮縣第二大河川- ... 於 elearn.moenv.gov.tw -

#72.花蓮溪流域地下水補注特性之研究

花蓮溪 河川逕流豐富、地質脆弱、輸砂量大,因此地面水利用均以農業用水為目的,而生活用水與工業用水大多取自豐沛的地下水,為確實掌握該流域之水資源狀況,須分析 ... 於 www.airitilibrary.com -

#73.【花蓮】花蓮溪畔的山林悠遊:月眉山步道 - 健行筆記

走在海岸山脈悠悠稜線,遠眺花東縱谷雲霧迷茫,徜徉東部海岸雲淡風輕,花蓮夏日郊山初體驗,難以忘懷的美麗回憶^^旅行日期:2012.07.01上次從豐田移民 ... 於 hiking.biji.co -

#74.花蓮溪口濕地資源調查技術培訓(2012.9.13更正)

花蓮溪 口位於花蓮縣第二大河川-花蓮溪與太平洋交會處,是花蓮縣最具特色的河口大濕地,也是東台灣的重要野鳥棲息地(IBA)。 於 www.ecotour.org.tw -

#75.首頁_花蓮縣河川揚塵預警通報資訊平台

花蓮縣每年10-4月東北季風吹襲時,花蓮溪、秀姑巒溪與立霧溪主支流與出海口常產生 ... >>執行花蓮溪與立霧溪裸露地揚塵預警、宣導及防制計畫。 >>更新維護及改善已設置 ... 於 www.hlepb.gov.tw -

#76.花蓮溪堤民宿

CT House 位在花蓮市,距離北濱公園海灘2.5 公里,住宿提供WiFi(免費)和空調。住客可以使用露台。 住宿提供設備齊全的私人衛浴,附淋浴設施和吹風機。 於 www.booking.com -

#77.溪畔餐桌 - 溪餐町企業

fiber_manual_record. 可預訂行程. location_on花蓮縣. 台灣花蓮|嘻餐町-賣火柴的餐桌. NT$2,200 起 · location_on花蓮縣. 台灣花蓮|嘻餐町-溪畔餐桌. NT$2,200 起. 於 creektable.rezio.shop -

#78.花蓮還能這樣玩!可以慵懶也可以刺激的秘境漂流探險

就算不會游泳也沒關係,玩漂漂河唯一需要的技能是放鬆躺下,在平緩的溪面仰望天空發呆、或是在湍急的水流享受一下衝激的刺激感,用不同的視角欣賞花蓮 ... 於 blog.niceday.tw -

#79.花蓮溪花蓮大橋即時影像- 花蓮縣壽豐鄉

花蓮溪 花蓮大橋監視器畫面由經濟部水利署提供,即時影像監視器網站提供台灣各地旅遊景點、市區道路、省道、國道高速公路等CCTV 閉路電視攝影機即時影像,免費提供民眾 ... 於 tw.live -

#80.20190805花蓮溪右岸象鼻嘴溪畔景色﹝花蓮壽豐

我們這次因為摸基石的關係有機會到達這個沒幾個可以抵達的溪畔攝影,難得的縱谷景緻在此呈現!行政區位在花蓮縣壽豐鄉,這邊有地名朝保, 於 mnya.tw -

#81.變貌的河流

作者:張岱屏. 圖1:洪水暴漲時的嘉農農溪 嘉濃濃溪是花蓮溪的源頭支流,阿美族稱這條河為「ga-nang-nang」,意思是「像火一樣猛烈燃燒的河流」。 於 e-info.org.tw -

#82.花蓮溪傳溺水意外男子扛單車遭強勁海浪沖走

今(13)天下午1點多,花蓮溪出海口傳出有人溺水!目擊民眾表示,看到一名男子扛著單車,從花蓮溪床要到對岸化仁海堤,突然被強勁海浪沖走。 於 news.ttv.com.tw -

#83.部落介紹

... 花蓮縣 · 返回上頁. 部落名稱, 溪口部落【Kiku】. 部落特色, 溪口村境內阿美族人主要居住的部落. 所在位置, 花蓮縣壽豐鄉溪口村. 範圍, 位於壽豐溪(又名知亞干溪)與花蓮溪 ... 於 www.tipp.org.tw -

#84.國家級濕地小旅行花蓮溪出海口、光復馬太鞍

其中花蓮溪口小旅行共計二場次,溪口是洄游魚類連結陸地與海洋的重要臍帶,在講師的帶領下,參與民眾同時看到來自海岸山脈的火成岩與中央山脈的變質岩,演 ... 於 www.tcnews.com.tw -

#85.首頁_花蓮縣河川揚塵預警通報資訊平台

計畫執行初期,為取得現況之河川裸露地資訊,故於立霧溪、花蓮溪及秀姑巒溪流域安排相關調查作業,以延河川巡查的方式針對立霧溪、花蓮溪及秀姑巒溪流域作一詳細之現勘 ... 於 59-124-12-64.hinet-ip.hinet.net -

#86.用原住民族樂舞點亮「花蓮溪之夜」 縣府提供免費接駁車歡迎 ...

... 花蓮縣立體育場德興大草坪盛大登場。超過二十團來自全國、國外及在地優秀團隊,演出不同凡響的精彩節目。第二日「花蓮溪之夜」將由8個表演團隊帶來 ... 於 www.hsnews.com.tw -

#87.台灣最浮誇下午茶!! 花蓮溪畔餐桌峽谷浮誇盪鞦韆腳踏清澈 ...

這個下午茶太浮誇了啦,不但豪華餐桌放到溪裡,讓腳直接放進清澈見底的溪流享受涼爽溪水之外,你只要人到就好了有專人服務幫準備場地幫你烤肉, ... 於 www.jumpman.tw -

#88.花蓮溪主流

花蓮溪 流域位於台灣東部花蓮縣內。北接吉安溪,南界秀姑巒溪流域,主流花蓮溪原名紅巖溪,源出中央山脈拔子山嘉農溪之上游及海岸山脈之加蘭溪(加路蘭溪)。 於 www.wra09.gov.tw -

#89.花蓮民宿溪畔22號

民宿是2015年2月全新完工,座落於群山與美麗的七星潭之間,緊鄰清澈的須美基溪及溪畔公園,交通便利,到機場3分鐘,到火車站5分鐘,到七星潭風景區8分鐘, ... 於 www.creek22.idv.tw -

#90.花蓮玩水秘境推薦,米亞丸溪,沿途清澈溪水、還有碧綠深潭

這次前往花蓮的米亞丸溪算是花蓮在地人的玩水秘境,從鯉魚潭上山,僅須10分鐘的開車距離,沿著溪流而上,只要能看的到的停車處,幾乎都有清澈溪水可 ... 於 boo2k.com -

#91.【花蓮白鮑溪】花蓮玩水景點,溪水超清澈

花蓮 白鮑溪是花蓮超好玩的玩水景點,這裡就是離東華大學不遠的壽豐白鮑溪,多虧了雲上太陽民宿老闆的推薦,才讓我們發現這個好地方,而且離我們住的 ... 於 tisshuang.tw -

#92.花蓮溪花蓮大橋, 花蓮縣壽豐鄉即時動態資訊 - 即時影像

河川海岸,台灣防災監視,地震監視,實時監測,查看即時資訊. 於 iii.tw -

#93.花蓮溪堤民宿

花蓮溪 堤民宿位於花蓮(花蓮市中心),開車15 分鐘即可抵達花蓮東大門夜市和七星潭海灘。住宿精心提供快速退房、行李寄存以及飲水機。 查看更多 ... 於 www.tw.kayak.com -

#94.壽豐溪口石灰窯

壽豐溪口石灰窯位於花蓮縣壽豐鄉溪口村溪口發電廠附近一帶,是一處相當具有歷史的歷史建築。在早期的年代,石灰是當時「起大厝」不可缺少的建築材料。 於 www.hccc.gov.tw -

#95.【SUP體驗】花蓮- 花蓮溪激流SUP

平緩X 刺激的雙重體驗溪流SUP減少暈船痛苦,一年四季都能盡興玩順流而下的美景,大橋矗立群山環抱,就像一場溪上電影. 於 www.o2gether.com.tw -

#96.像似在礦泉水裡潛水一樣|特殊的花蓮溪潛

2021第一天,我們來到花蓮,要在冰冷的溪裡自由潛水。花蓮面對太平洋,海岸線是全國第四長,但除了石梯坪外,似乎就沒叫得出名字的潛點。 於 msocean.com.tw -

#97.花蓮溪堤民宿 - 全球訂房- 易遊網

溪堤民宿位於美崙溪畔旁,民宿主人是一個花蓮的在地孩子,就住在民宿的一樓。設計系出身的民宿主人希望每個房間都有獨特的設計卻又不會讓人難以接近。 於 hotel.eztravel.com.tw -

#98.花蓮溪激流SUP

花蓮溪 激流SUP. 激流立槳體驗. 難易度:⭐ (適合初學者). 花蓮溪激流SUP是本公司2021年新研發的活動. 其難度中低介於清水斷崖和鯉魚潭中間, 風景卻非常獨特. 活動沿花蓮溪 ... 於 eyetaiwan.cc -

#99.花蓮溪漂漂河體驗

立即在KKday上訂購花蓮漂漂河水上活動!海岸山脈腳下花蓮溪奇幻漂流,全程4.5公里航程,二小時過程中途經多處小急流及淺灘,或漂或行走,享受如同躺在水上沙發的美好! 於 m.kkday.com