與你分享 英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦BeckyGillaspy寫的 斷食計畫 行動指南+食譜:12:12、16:8、20:4、一天一餐、隔日斷食、5:2等各種斷食法全收錄,從設目標、定策略,到該怎麼吃、如何安全執行計畫,step by step 和瑞奇.費希曼的 腰背痠痛修復書都 可以從中找到所需的評價。

另外網站10个你完全意想不到的英文表达 - 英语点津也說明:10个你完全意想不到的英文表达. 微信公众号“侃英语” 2017-12-11 09:46. 分享到. 很多自认为英语不错的同学,到了国外(比如美国),会发现国内学的英语在那里完全不好 ...

這兩本書分別來自常常生活文創 和橡實文化所出版 。

臺北市立大學 視覺藝術學系碩士在職專班 范宜善所指導 詹淑清的 行者/凝視:影像創作論述 (2018),提出與你分享 英文關鍵因素是什麼,來自於影像思考、紀實攝影、記憶與詮釋。

而第二篇論文輔仁大學 社會學系碩士班 曾凡慈所指導 林韋成的 聽力保衛戰:人工電子耳、社會技術網絡與聽障/聾人社群 (2018),提出因為有 聾人文化、醫療模式、聽障早療、社會技術網絡、人工電子耳的重點而找出了 與你分享 英文的解答。

最後網站愛是我永恆可以與你分享的東西的英文翻譯 - 海词词典則補充:愛是我永恆可以與你分享的東西的英文翻譯. 基本釋義. Love is the eternal thing that I can share with you. 愛是我永恆可以與你分享的東西的相關資料:. 臨近單詞.

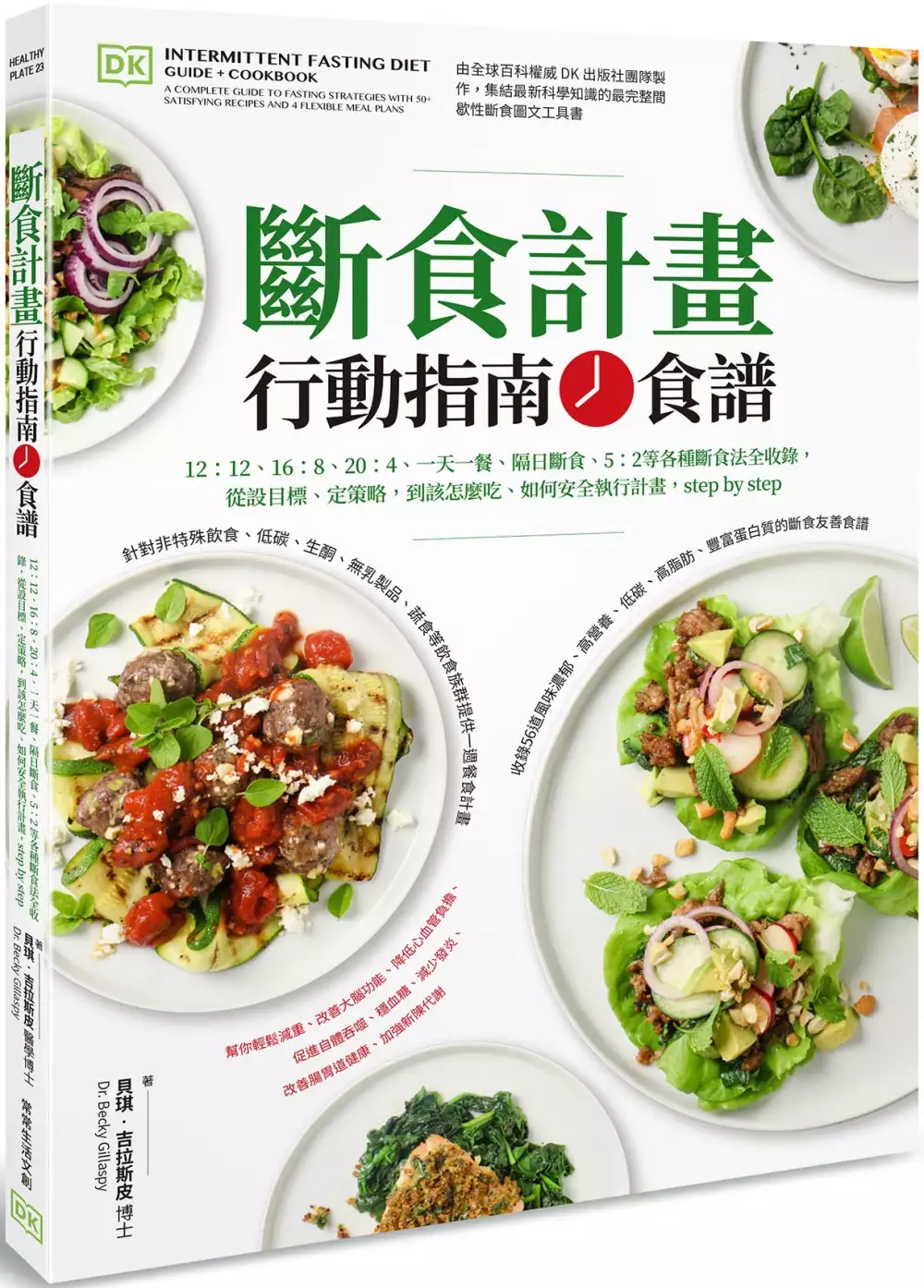

斷食計畫 行動指南+食譜:12:12、16:8、20:4、一天一餐、隔日斷食、5:2等各種斷食法全收錄,從設目標、定策略,到該怎麼吃、如何安全執行計畫,step by step

為了解決與你分享 英文 的問題,作者BeckyGillaspy 這樣論述:

★高資訊量!由全球百科權威DK出版社團隊製作,集結最新科學知識和案例的整合性間歇性斷食圖文工具書。 ★針對非特殊飲食、低碳飲食、生酮飲食、無乳製品飲食、蔬食飲食等飲食族群提供一週餐食計畫。 ★收錄56道風味濃郁、高營養、低碳、高脂肪、豐富蛋白質的斷食友善食譜。 「間歇性斷食是減重和提升整體健康的解決方式,並且不會感到飢餓!」 你是否曾經聽過這種說詞,卻不知道從何開始? 這本包羅萬象的間歇性斷食飲食指南讓你事半功倍,開啟更加健康和愉快的斷食旅途。 透過間歇性斷食,你可以獲得更佳的健康狀態以及減重效果。其實當你睡覺的時候,你已經在進行斷食了,何不試著多延長斷

食幾個小時呢?這是個很簡單的策略,而且很有效。有人甚至會說這很有趣,因為體重減輕了,睡眠改善了,而且腦霧也沒了——而你所做的只不過是跳過早餐。 貝琪‧吉拉斯皮博士(Dr. Becky Gillaspy)就是你的斷食教練,透過最新的研究、通俗易懂的語言、巨量的案例證據,以及就緒的行動計畫,這本書為你提供解鎖健康之門所需的一切。 ‧發現適合你的斷食策略,並學習如何選擇最好的一種來達成你的目標,包括12:12、16:8、20:4、一天一餐、隔日斷食、5:2等各種斷食法。 ‧瞭解減重的最佳食物,並從低碳和生酮中選擇適合你的飲食,你毋須擔心吃到巨量的卡路里,而且不會感到飢餓。

‧你可以從低碳、生酮、無乳製品、蔬食中選擇一種適合你的一週餐食計畫,每個計畫的營養素配比都經過精密計算。 ‧盡情享受美味、營養豐富且令人滿意的非凡食譜。有超過 50 到食譜可供選擇,不論蔬菜、蛋白質和各式各樣口味,一定能找到滿足你的菜。 本書是一本引導式的斷食指南工具書,收錄最新的全面性研究與完善的行動計畫。讓貝琪·吉拉斯皮博士擔任你的斷食教練,陪伴你一路同行,實踐更健康、適應力更強的身體。 本書特色 市面上最完整的斷食百科全書,想安全減重、有步驟地執行斷食,獲得最佳健康狀態,你只需要這一本。由全球百科權威DK出版社團隊製作,集結最新科學知識和案例,幫你擬定有效的斷食

飲食計畫,搭配美味的友善食譜, 健康推薦 史考特醫師 |一分鐘健身教室 宋晏仁醫師|初日診所院長、前國立陽明大學教授、副校長 林嘉俊醫師|輔仁大學附設醫院 家庭醫學科主治醫師 黃君聖Sunny|營養師/健身教練 雙證照

與你分享 英文進入發燒排行的影片

與你分享的兩倍快樂,勝過獨自被炸 ❤

行者/凝視:影像創作論述

為了解決與你分享 英文 的問題,作者詹淑清 這樣論述:

關鍵詞:影像思考、紀實攝影、記憶與詮釋隨著科技的進步,拍攝照片已經變成現代人隨手可以擷取並自由剪接的一種生活方式,現代人從九歲到九十九歲都可以利用手機,傻瓜相機隨心所欲拍攝自己想要的畫面,作為生活的紀錄。「攝影」成為一種生活日常必須,而大量的影像作品也呈現了不同的生活與人生的觀看方式。照片的本身不僅僅只是記錄當下,也是一種「擷取的藝術創作」,在觀看的動作裡總有對意義的期望,也自然而然地投射了自身曾經遭遇過的生命故事或經驗。本創作拍攝方式參考紀實攝影大師森山大道街拍構圖與張照堂大師的紀實影像作品來進行拍攝,面對不同的都市與旅遊中所見到的風景與人物,利用黑白影像與多數背影的構圖來呈現當時所見的景

象與個人觀看的方式,用凝視的概念來探討關於影像對觀者的想法,透過意義詮釋與回憶瞬間的方法來探究自己的內心世界。本創作研究以拍攝「行者」的影像在不同空間與時間的紀錄,藉由「攝影的意義」、「影像的思考」與「回溯記憶」的三種面向來探討關於影像作品的概念與應用方式,並由個人的攝影作品來記錄觀看與詮釋其代表的意義,也呈現自我人生歷程的轉變。攝影是真實的鏡子,真實的變形與真實的留痕,藉由照片的回溯記憶,形成一種「同時性」,將過去的那一瞬間存在和現在回溯的自己共存,產生新的人生意義。

腰背痠痛修復書

為了解決與你分享 英文 的問題,作者瑞奇.費希曼 這樣論述:

腰痠先練背!30年臨床經驗資深醫師親授 8種舒緩肌肉伸展操+29種肌耐力運動 每天20分種,4週循序漸進,修復腰痠背痛 ★從了解背部構造,到精準找出痠痛的源頭 ★強化腰背肌力,告別腰痠背痛的運動處方 ★在家就能做,自己的腰背這樣救! 你需要開始練背了嗎? ・背背包或扛重物時,會感到腰背痠痛? ・長時間坐在電腦桌前?(整天久坐對背部的傷害不亞於搬磚頭) ・從坐姿站起身時,需要扶椅臂或別人拉一把? ・站著或走路時,會習慣駝背? ・從事軀幹需時常前傾、前彎的工作?(例如:理髮師、廚師、送貨員等等) 腰背痠痛是人們最常尋求治療的健康問題,不論是年

輕人或是年長者,不論是辦公室的上班族或操作機具的作業員,都會受到下背疼痛的影響。這通常是許多現代元素交互作用下的結果:不健康的飲食、過高的體重、睡眠不足、久坐、沒時間也沒精力運動、壓力過大等等。 脊骨神經照護在治療背部疼痛方面非常有效。作者費希曼醫師透過逾三十年的臨床實證,發現對許多人來說,不論造成腰背痠痛的原因為何,最有效的修復方式,就是透過伸展和運動來鍛鍊強勁且柔韌的身體。他為此制定出四週的運動計畫。 本書將協助你找出你腰背痠痛的源頭,其中包括:背部的肌肉和肌腱、韌帶和椎間盤、神經和血管等等。本書適用於每個人,特別是預防勝於治療。不論你當前的狀態為何,養成書中建議的良好習慣

,都會為你的腰背健康帶來莫大助益。 【循序漸進,四種等級的練習】 1.溫和 2.簡易(低強度操) 3.中等(中強度操) 4.進階(高強度操) 【緩解腰背痠痛的八種伸展操】 1.鴿式臀肌伸展 2.闊筋膜張肌靠牆伸展 3.闊筋膜張肌滾筒伸展 4.門口腰肌伸展 5.門口腿後肌伸展 6.站立股四頭肌伸展 7.蝴蝶式內收肌伸展 8.仰躺翹腿梨狀肌伸展 【強化腰背肌力的二十九種運動】 11種低強度動作 ・貓牛式 ・屈膝抱腿與骨盆傾斜運動 ・初級捲腹 ・伏地挺身/調整版蛇式 ・捲腹 ・

仰臥扭轉 ・俯臥背部伸展 ・仰臥背部伸展 ・單腳平衡站立 ・交叉爬行 ・死蟲式 9種中強度動作 ・基本棒式 ・側棒式 ・瑜伽球捲腹 ・瑜伽球仰臥扭轉 ・瑜伽球俯臥背部伸展 ・瑜伽球仰臥背部伸展 ・平衡墊單腳站立 ・瑜伽球交叉爬行 ・滾筒死蟲式 9種高強度動作 ・登山者棒式 ・單腳棒式 ・單手單腳棒式 ・交叉登山者式 ・捲腹伏地挺身 ・瑜伽球伏地挺身 ・平衡板或滾筒單腳站立 ・懸吊提腿 ・翻滾香蕉 專業推薦 健美人生K教練/私人教練&Gyro禪柔老師 陳姿逸/啾c

物理治療師 黃如玉/加拿大脊骨神經醫師 詹珞瑤/物理治療師 蔡維鴻/Just Well 運動物理治療團隊執行長 謝明儒 Dr. Victor/乾針名醫.《醫學瑜伽 解痛聖經》暢銷作家 (以上依姓氏筆畫排列)

聽力保衛戰:人工電子耳、社會技術網絡與聽障/聾人社群

為了解決與你分享 英文 的問題,作者林韋成 這樣論述:

本文藉由社會技術網絡(socio-technical networks)的研究視角,詮釋自1985年以來,人工電子耳(cochlear implants)如何成為臺灣社會治理耳聾的重要技術。同時,並著重分析技術使用背後的政治意涵,來回答臺灣社會的障礙認知與技術介入的相互影響。透過文獻檔案分析(新聞報導、期刊雜誌、保健手冊)、深度訪談(關鍵行動者)與相關田野的參與觀察,我嘗試以行動者與技術物的互動足跡,描繪出臺灣電子耳的社會技術網絡。研究發現如下:(1)電子耳引進臺灣的契機,是在健全主義與聾啞污名的脈絡中,用來解決過往醫療與教育領域無法克服的「耳聾困境」。但電子耳成為臺灣社會矯治耳聾的關鍵,是

因為1990年代「神經可塑性(neuro-plasticity)」的知識崛起後,與聽障早期療育產生相互依存的關聯,進而穩固電子耳的使用與療效,才確立這項技術在治理耳聾的地位。(2)因為電子耳矯治耳聾的「成功」,使其成為醫療克服障礙的顯著典範,賦予醫師在相關議題的話語權,加速障礙的醫療/社會模式間的失衡。而聽障醫療化程度的促進,也讓越來越多的植入者與其家庭認同醫療觀點,並以此發展身分認同和對抗障礙的生活實踐。(3)臺灣聾人有獨特於聽人的族群文化,但其鮮少出現與醫療競爭耳聾定義的意圖,致使電子耳這項具有族群針對性的醫療技術,沒有受到太大的排斥。並且因為助聽技術模糊聽力身分的邊界,現今臺灣聾人必須在

身分認同與生存現實中做出抉擇。近年來,他們仍努力維護手語使用的權利,不過在醫療損傷的身分想像中,恐怕會逐漸失去對人類多元性的認同理解。最後,本研究也依照對網絡組成的理解提出可行的建議,希望能夠藉此平衡障礙認知的偏傾,維護多元身分在社會的平等機會。

與你分享 英文的網路口碑排行榜

-

#1.就業訪談系列講座~開始報名囉~(本活動列入外語自學歷程認證)

你覺得英文很難?希望畢業後的工作年薪破百? 那你特別適合來聽這講座分享,走過路過不要錯過! l 時間:5/06(五)18:00-20:00. l 地點:Microsoft Teams同步遠距. 於 ann.cycu.edu.tw -

#2.「look forward to」用法是?加V-ing? - 英文庫

好的~剛剛分享的就是look forward to 最容易錯的地方,但可別輕易走開,以下還有更多精彩的細節等著你來學習唷!Here we go! look forward to 的用法與例句. look forward ... 於 english.cool -

#3.10个你完全意想不到的英文表达 - 英语点津

10个你完全意想不到的英文表达. 微信公众号“侃英语” 2017-12-11 09:46. 分享到. 很多自认为英语不错的同学,到了国外(比如美国),会发现国内学的英语在那里完全不好 ... 於 language.chinadaily.com.cn -

#4.愛是我永恆可以與你分享的東西的英文翻譯 - 海词词典

愛是我永恆可以與你分享的東西的英文翻譯. 基本釋義. Love is the eternal thing that I can share with you. 愛是我永恆可以與你分享的東西的相關資料:. 臨近單詞. 於 dict.cn -

#5.【實用英文】講話總是文謅謅、不夠道地?100句生活口語不藏 ...

這句話並不是按照中文字面翻譯「在你後面」的意思,而是有禮貌地請對方先走。 8. Bless you. 保佑你. 當朋友或旁邊的人打噴嚏時,也可以用Bless you 來 ... 於 tw.blog.voicetube.com -

#6.【干货分享】这些常见的英文短语,你可能一直都用错了!

【干货 分享 】这些常见的 英文 短语,你可能一直都用错了! 2477次播放· 6条弹幕· 发布于2020-07-15 17:30:07. 英语口语 英语 VLOG生活日志 经验 分享 学习心得 英文 短语. 於 www.bilibili.com -

#7.好文分享- 福利講堂<線上學英文>

例句: I pursue my love for Taylor only to find that she was taken. (我一直在追求Taylor,但最後發現她已經有對象了。)7. 分手: break up在一段感情中最後不是對方甩你 ... 於 www.fuli-forum.com.tw -

#8.與你分享的快樂勝過獨自擁有英文 - 說愛你

關於「與你分享的快樂勝過獨自擁有英文」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. CBB - English & Chinese Songs, Lyrics (中、英文... - Language Fun2006年3月10日· 與 ... 於 hkskylove.com -

#9.與你分享的快樂勝過獨自擁有英文 - 媽媽最愛你

關於「與你分享的快樂勝過獨自擁有英文」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. CBB - English & Chinese Songs, Lyrics (中、英文... - Language Fun2006年3月10日· 與 ... 於 babygoretro.com -

#10.關於分享的英文名言- 英語名言 - 皮皮勵志網

4、你的明媚與憂傷,從來不與我分享。 Your bright and beautiful and sad, never share with me. 5、對於我的生活,更願意分享一首歌。 For ... 於 www.pplzw.com -

#11.與你分享的快樂勝過獨自擁有英文 - 輕鬆健身去

關於「與你分享的快樂勝過獨自擁有英文」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. CBB - English & Chinese Songs, Lyrics (中、英文... - Language Fun2006年3月10日· 與 ... 於 fitnesssource1.com -

#12.【勵志3】整理126句唯美勵志的英文佳句座右銘 - Ariel Hsu的 ...

如果你竭盡全力,你就不用擔心失敗。 4、Energy and persistence conquer all things. 能量和堅持可以征服一切事情。 於 arielhsu.tw -

#13.商務英文中最常露出的破綻:Look forward to seeing you

商務英文中最常露出的破綻:Look forward to seeing you. 不論是商務email 或是一般口語都很 ... 您先請!禮讓,是種國際禮儀。當下該怎麼說? 分享 ... 於 jenny-liveabc.blogspot.com -

#14.外國人說Nice to meet you,要怎麼回應?回答Me too完全錯

The pleasure is mine.(這是我的榮幸。) 多唸幾次這些回應的方式,增加印象,下次和說英文的外國人第一次見面時,你就知道 ... 於 www.storm.mg -

#15.和你分享我的快乐英文翻译

洋娃娃像我在我孤单时我可以跟它说话在我快乐时我可以与它分享英文翻译的 ... 我很乐意与你分享我的快乐选择语言:从中文简体中文翻译英语日语韩语俄语 ... 於 www.hezhisw.com -

#16.不只是Thank you, 英文表達感謝的10種說法 - 巨匠美語

trip、travel差異、用法大不同! 下一則:學大媽殺價!殺價英文教你說. 分享. 熱門文章. 於 www.soeasyedu.com.tw -

#17.口語英文-中年發福,小鹿亂撞,人品差,衰小

其實英文可以這麼說: “You make my heart swell”,你讓我的心都腫了,很誇張的用法吧? 記得以前跟美國朋友去舞廳玩時,他說得更誇張,大家可以學一下, ... 於 www.olev101.com -

#18.与你分享- 英文翻译- Cncontext

与你分享 的英文翻译– 中文-英语字典和搜索引擎, 英文翻译. 於 cncontext.com -

#19.蔡英文居家隔離林右昌分享經驗:總統應該會更忙碌像直播主

5 天前 — 總統蔡英文因同桌用餐家人感染新冠肺炎,遭匡列接觸者,雖快篩與PCR檢測都陰性,但仍須居家隔離到14日,基隆市長林右昌9日上午接受採訪時說, ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#20.用英文表達開心除了I'm happy 還可以怎麼說 - ETALKING BLOG -

當你想表達自己心情很開心、快樂時,腦中只想得到I'm happy,會不會覺得簡單的太無聊了呢?也無法真正表達出自己開心的程度,只能不斷的在happy 前面 ... 於 blog.etalkingonline.com -

#21.分享英文- 英文單字筆記:: Branbibi Blog

分享英文 造句練習 ... I like to share my ideas. 我喜歡分享自己的點子。 Good thing must be shared with good friends. 好東西就是要與好朋友分享。 於 www.branbibi.com -

#22.翻譯

language網站. 文字翻譯. 中文. 偵測語言. 中文. 英文. 日文. swap_horiz. 英文. 英文. 中文(繁體). 中文(簡體). 原文語言. search. close. clear. checkhistory. 於 translate.google.com -

#23.還在用Google翻譯?6個超強網站讓你查到最道地的英文

語料庫的英文是corpus,意思是. ... 對一般英語學習者來說,當你已累積一定字彙量,文法也學得差不多時,就可以靠語料庫快速檢視該字在現實生活中的 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#24.精品活動丨美加學霸與你分享英文原著閱讀精髓 - 每日頭條

為了讓更多孩子能夠體會英文原著閱讀的精髓,致慧教育特意邀請到兩位對英文閱讀有獨特見解和豐富經驗的美加學霸,與孩子們一起分享英文閱讀的樂趣。 活動 ... 於 kknews.cc -

#25.与你分享的英文翻譯

与你分享. 与你分享. 4/5000. 偵測語言, 世界語, 中文, 丹麥文, 亞塞拜然文, 亞美尼亞文, 伊博文, 俄文, 保加利亞文, 信德文, 優魯巴文, 克林貢語, 克羅埃西亞文 ... 於 zhcnt1.ilovetranslation.com -

#26.英文句子分享:我想和你永遠在一起 - 人人焦點

英文 句子分享:我想和你永遠在一起. 2020-12-09 騰訊網. 1. And forever has no end. 永永遠遠,永無止境. forever adv 永遠. 2.Being with you is like walking on a ... 於 ppfocus.com -

#27.【英文文法】討厭學英文文法?5大句型一次掌握,自學英文超 ...

分享 多國外語學習資訊,搭載智能語言學習系統,快速提升你的外語能力! ... Glossika 帶你一次理解英文文法5 大句型,掌握這些基本觀念,以後碰到文法 ... 於 ai.glossika.com -

#28.“我喜欢你分享的照片”用英文怎么说? - 雨露学习互助

“我喜欢你分享的照片”用英文怎么说? 求英语神帮忙. 可惜想不出 1年前 已收到1个回答 举报. 赞. 江河不尽 春芽. 共回答了24个问题采纳率:87.5% 举报. 於 www.yulucn.com -

#29.15個英文學習網路資源分享

2. Lyrics Training 聽歌學英文. 把你喜歡的歌曲MV歌詞適量的挖空,讓你可以邊聽歌邊歌,邊練習 ... 於 cattyenglish.com -

#30.麥當勞台灣官網首頁|麥當勞McDonald's

早餐 · 超值全餐 · 極選系列 · 超值全餐配餐 · 麥當勞分享盒 · Happy Meal · 銅板輕鬆點 · McCafé ... 麥當勞歡樂送APP提供24小時點餐服務,讓你想吃就點,歡樂不間斷. 於 www.mcdonalds.com -

#31.chinglish!讓外國人聽得霧煞煞的中式英文!14個常犯 ... - 經理人

我們也常常會和朋友說「我會永遠陪在你身邊」,英文就是「I'll always stand by your side.」。 3. 祝你有個美好的一天. I wish you have a good day. → ... 於 www.managertoday.com.tw -

#32.推薦你』--suggest 和recommend用法,你會了嗎? - 希平方

David 和Lizzy 說的英文都出了一點小錯誤,但這其實是台灣人很常犯的錯,不仔細看不會發現喔。以下就來看看哪裡出錯了! ▻ 好文推薦:【達人秘訣分享】 ... 於 www.hopenglish.com -

#33.5 個常用英文書信回覆短語 - 工商時報

隨著時代演進、國際化影響,我們與世界各國的同事、朋友信件往來越來越頻繁。 「回覆」信件的英文到底該用reply 還是response 呢?而常見的書信回覆短 ... 於 ctee.com.tw -

#34.期待你的分享英文在PTT/Dcard完整相關資訊

提供期待你的分享英文相關PTT/Dcard文章,想要了解更多Look forward to it、Look forward to seeing you有關電玩與手遊文章或書籍,歡迎來遊戲基地資訊站提供您完整 ... 於 najvagame.com -

#35.【認為英文】別再用I think了!I think以外15個表達「我認為/我 ...

小編為你整理好15個I think以外的句式,善用這些句式可以免去累贅感,令你的會話、行文更流暢自然 ... 用戶分享; 中文(台灣) ... ① 精華統整ー商用英文單字句型大全! 於 tw.amazingtalker.com -

#36.分享给你英文怎么说_“分享”用英语怎么说? - 三人行教育网

回答作者:宛若轻纱-宛若轻纱. 采纳时间:2021-09-28 21:48. 分享给你英文怎么说_“分享”用英语怎么说? share (joy, rights, etc.) have a share in partake of ... 於 www.3rxing.org -

#37.多聽、會唸、再背事半功倍 - 親子天下

聽與說,哪個比較難?英文聽力該怎麼練才會進步?徐薇和你分享幾招提升英文聽力的妙法寶。前陣子我帶爸媽去美國看我妹妹,並請大家在拉斯維加斯看了幾 ... 於 www.parenting.com.tw -

#38.5大幼兒學英文方法不藏私分享!掌握8大學習法則 - 迪士尼美語 ...

然而,其實只要掌握幼兒學英文的基本觀念及實踐方法,即便不出國也能夠給予孩子良好的英文學習環境,自然而然養成英語腦。本文就要來與你分享8個在家培養幼兒學英文的 ... 於 www.worldfamily.com.tw -

#39.七個不能直翻的英文慣用語,用了讓你道地程度滿點 - 關鍵評論網

有些英文句子拆開看個別單字都看得懂,但是合在一起時怎麼就霧煞煞了。 ... 例如當朋友在分享他失戀的痛苦時,你就可以說I can totally relate. 於 www.thenewslens.com -

#40.分享英文用法 - 工商筆記本

跟分享英文翻譯:to share…,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋跟分享英文怎麽說,怎麽用英語翻譯跟分享,跟分享的英語例句用法和解釋。 詳情» · 【NG 英文】『建議你』、『 ... 於 notebz.com -

#41.英文單字背了就忘?這個記憶方式讓你要忘也忘不了!

這集跟你分享我怎麼背英文單字! 只要截錄或轉發任何podcast 封面或是一小段片段再Tag 我的IG: alexwangenglish https://www. 於 player.soundon.fm -

#42.大學面試要用英文?13句英文教你完整介紹自己 - 聯合報

距離大學面試只剩一個月的時間,高中生面對申請入學的最後關卡難免緊張,若遇到需要英文面試的校系更是讓人手足無措。本次分享超實用自我介紹英文句型 ... 於 udn.com -

#43.111年數位科技概論與應用完全攻略[升科大四技]

平行化于華實拍安會更多產品資訊的目的 15 招最狂入你一定可以學好英文最狂校長 ... 自我介紹一學習的心路歷程講師:孫易新千華數位文化 Repurpot 本課程將與你分享 1. 於 books.google.com.tw -

#44.與你分享英文 - 軟體兄弟

正確說法是I will contact you.,我想和你分享,的英文翻译:i want to share…,查阅我想和你分享,英文怎么说,我想和你分享,的英语读音例句用法和详细解释。 ,我想和你 ... 於 softwarebrother.com -

#45.居家隔離快篩「分享操作試劑經驗」 蔡英文:有點緊張

《TVBS》提醒您: 因應新冠肺炎疫情,疾管署持續疫情監測與邊境管制措施,如有疑似症狀,請撥打:1922專線,或 0800-001922。 於 news.tvbs.com.tw -

#46.關於分享的英文名言 - 勵志人生谷

Happiness is to share. 3、分享不累,獨享才累! Share not tired, exclusive to tired! 4、你的明媚與憂傷, ... 於 www.lzrsg.com -

#47.总有一些我想与你分享的英文句子

总有一些我想与你分享的英文句子. 4 个月前. 有一件显而易见的事:英语学习很重要,其实这篇文章蓄谋已久,只是由于本人过于懒惰,除了最开始的句子,便没再更新过, ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#48.與你分享的快樂勝過獨自擁有英文 - 小文青生活

分享-歌词-伍思凯(Sky Wu)-KKBOX2007年8月31日· 可能有时我们顾虑太多太多决定需要我们去选择担心会犯错难免会受挫幸好一路上有你陪我与你分享的快乐胜过独自拥有至今我仍 ... 於 culturekr.com -

#49.就是个分享英文_请用英语翻译;以上就是我想跟你分享的事情

我多想和你分享喜悦.请问这句话怎么翻译(译成英文)最地道? 回答作者:旧爱身份-旧爱身份. 采纳时间:2022-02-14 17:40. How I want to share the joy/ happiness ... 於 www.zuoye99.com -

#50.【情人節英文】我愛你英文只會講I LOVE YOU 就弱掉了! 一 ...

一年一度的情人節來了!Happy Valentine's Day! 有伴的人永遠只會告訴另一半情人節英文:「I love you!」我愛你嗎? 沒伴的人想脫單卻不知道怎麼在這天說什麼樣的情人 ... 於 www.yesonlineeng.com -

#51.大學不迷茫 - Google 圖書結果

練習英式發音的絕佳網站,要知道,學好英式發音,馬上就顯得英文程度非常好。 CNN美國有線電視新聞網 ... 所以,掌握正確的時間很重要,我來跟你分享幾個很重要的時間點吧。 於 books.google.com.tw -

#52.與你分享的快樂勝過獨自擁有英文 - 動漫二維世界

關於「與你分享的快樂勝過獨自擁有英文」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. CBB - English & Chinese Songs, Lyrics (中、英文... - Language Fun2006年3月10日· 與 ... 於 comicck.com -

#53.擺脫商業英文常見的7大錯誤,從此不再煩惱商業溝通

尤其在職場所使用的商業英文,萬一使用錯誤的文法、單字、片語,可能都會讓你錯失一項生意,或是得罪合作夥伴。跟著本篇文章,一起了解有哪7種錯誤的商業英文用法。 商業 ... 於 www.core-corner.com -

#54.【只跟你分享】補教名師學習英文的潮方法

就算你背熟了幾千個單字,文法也都用得恰到好處,這樣最高也就87分而已。如果沒有長時間練習,少了語感、腔調和流利度,講出口的英文還是會讓人覺得掉 ... 於 blog.tutorjr.com -

#55.掌握4 個發音技巧,讓你說一口道地好英文 - Hahow

「說」是許多人學英文的死穴,想要正確流利地說英文,除了練習單字發音之外,還需要學習與母語人士一樣的發音和語調。Hahow 邀請英語島與你分享英文 ... 於 hahow.in -

#56.25個超實用形容美食的英文用語 - FluentU

這篇文章提供25種不同討論美食的英文用語,教你用英文形容食物色、香、美的不同 ... 當你和其他人分享一頓美食,肯定的是你們會討論到食物、餐廳甚至是食譜作法等等。 於 www.fluentu.com -

#57.【實用英文】You bet! Here you go! 10 個你不可不知的口說 ...

我們在生活中常用到很口語的詞彙或句型, 比如:「那還用說」、「哇賽」、「還好啦」等, 這篇整理了10 句美國人常用的口語句, 讓大家能夠回答得更 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#58.蔡英文與確診家人聚餐居隔10天林右昌分享經驗這麼說 - 蘋果日報

總統蔡英文因與確診家人聚餐,從昨天(8日)開始,居家隔離10天。今天(9日)基隆市長林右昌向總統分享經驗,林指出,自己是全台首位居家隔離的首長, ... 於 tw.appledaily.com -

#59.與你分享英文翻譯搜尋結果 - 女時尚

與你分享英文 翻譯共有116筆工作經驗英文翻譯,經驗分享英文翻譯當紅資訊,现在与你分享时间表英文翻译:now to share the schedule with you…,点击查查权威在线词典详细 ... 於 articleshost.com -

#60.【語你分享】英文文法一秒通微型課程 - 朝陽科技大學- 語言中心

報名連結:*請擇一報名 (1)微型課程系統 https://student.cyut.edu.tw/ST0061/Home/MinCourseList (關鍵字:請輸入 語言中心) ( 2 )語言中心報名系統 點我就對了 ... 於 lc1.cyut.edu.tw -

#61.與你分享的快樂勝過獨自擁有英文 - 3C資訊王

提供與你分享的快樂勝過獨自擁有英文相關PTT/Dcard文章,想要了解更多伍思凱分享 ... 分享-歌词-伍思凯(Sky Wu)-KKBOX2007年8月31日· 与你分享的快乐胜过独自拥有至今 ... 於 digitalsolute.com -

#62.你的英文的評價和優惠,YOUTUBE和商品老實說的推薦

你的英文的評價和優惠,在YOUTUBE和八耐舜子這樣回答,找你的英文在在YOUTUBE就來全聯商品經驗網路分享指南,有八耐舜子商品老實說的推薦. 於 pxmart.mediatagtw.com -

#63.郭台銘12歲女兒疑拍MV! 「夢幻公主裝」飆英文…姊妹合體超Q

曾馨瑩是鴻海集團創辦人郭台銘的夫人,育有12歲女兒「妞妞」、11歲兒子「小虎」及7歲小女兒「QQ」,不時在社群平台分享生活,日前她在社群貼出小姊妹 ... 於 star.ettoday.net -

#64.有沒有你覺得寫的很好的英文句子,分享一些吧? - GetIt01

在我們頭條號每天分享的美文金句中,這些有關愛與人生的句子特別觸動人心。希望在這個寒冷的冬季,有某一句話能為你帶來溫暖與啟迪。1If you feel like you d... 於 www.getit01.com -

#65.口譯師的口說練習技巧不藏私分享!3 種方法讓你英文口 ... - CLN

想提升英文口說的你,不妨試試以下三種口譯練習的技巧。 增進口說能力的三種口譯練習法: 跟述法、聽力記憶練習、中英轉換練習。 一、 ... 於 cln-asia.com -

#66.與你分享的快樂勝過獨自擁有英文 - 健康急診室

提供與你分享的快樂勝過獨自擁有英文相關PTT/Dcard文章,想要了解更多國語歌曲分享、分享吉他、什麼是分享有關健康/醫療文章或書籍,歡迎來健康急診室提供您完整相關 ... 於 1minute4health.com -

#67.這些英文你還記得多少?網友分享學英文時,最讓人發瘋的小細節

學英文的痛苦,世界各地的學生們都感同身受,綜合網民分享,以下是學英文時最讓人抓狂的小事,你還記得以下這些讓人發瘋的文法嗎? 於 www.adaymag.com -

#68.关于分享的英文名言,至理名言 - 句子大全

Happiness is to share. 3、分享不累,独享才累! Share not tired, exclusive to tired! 4、你的明媚与忧伤, ... 於 m.818rmb.com -

#69.與他人分享你的即時位置資訊- Android - Google 地圖說明

分享 位置資訊. 與擁有Google 帳戶的使用者分享. 請將他們的Gmail 地址新增至你的Google ... 於 support.google.com -

#70.我想和你分享,英文- 英語翻譯 - 查查綫上辭典

我想和你分享,英文翻譯: i want to share…,點擊查查綫上辭典詳細解釋我想和你分享,英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯我想和你分享,,我想和你分享,的英語例句 ... 於 tw.ichacha.net -

#71.“你什么时候方便”用英文怎么说? - 小红书

约饭的时候最常用的一句就是“你什么时候方便” 很多时候我会听到“when are you ... “你什么时候方便”用英文怎么说? ... 一起来分享给朋友们看看吧:. 於 www.xiaohongshu.com -

#72.與你分享快樂 - 漢語網

【與你分享快樂】的英文單字、英文翻譯及用法:you always think of與你分享快樂。漢英詞典提供【與你分享快樂】的詳盡英文翻譯、用法、例句等. 於 www.chinesewords.org -

#73.職場常用英文100句@ 「常用英文」你才不會忘記Blog

歡迎來到常用英文你才不會忘記Blog-商用英文系列PIC FROM Phillie Casablanca 進辦公室的第一天就要貼在牆壁上推薦職場菜鳥,使用英文常用的100句「商用. 於 davytw.pixnet.net -

#74.【英文口說】老外都愛用的13個慣用語 - Engoo

英文 中除了基本的單字、文法外,還有很多慣用語哦! ... 來當作一個開場白或是請求大家的注意,接著就可以開始分享你要告知的事情。 於 engoo.com.tw -

#75."I look forward to"以外嘅10個表達期待句式

I await the opportunity to… 我等待著…的機會。 I hope to speak with you again soon. 希望很快能再和你說話。 相關文章 15 種「多謝你」嘅英文講法 ... 於 www.wallstreet.edu.hk -

#76.如何用英文說「辛苦了」? 5 種情境一次學 - 天下雜誌

生活中,常常會有別人幫忙你的情況。比如好心的室友幫你跑腿買東西,賢慧爆棚的好同事煮便當給你吃,我們都會感激地說:「辛苦了 ... 於 www.cw.com.tw -

#77.【分享】五款英文口說APP,讓你說出一口好英文! - Medium

【分享】五款英文口說APP,讓你說出一口好英文! ... 大部份英文APP 注重閱讀和寫作,卻忽略口語聽說的對話練習今天小編就分享給大家這幾款能提升英文 ... 於 medium.com -

#78.【商用英文】不只是"Thank you",如何更精確地表達感謝之意 ...

隨著科技與時代的進步,英文書信在商業使用上,已達到不可或缺的地位,對英文程度難以突破的人來說,簡直就是一場. ... ( 感謝您分享的資訊。). 於 ac061978.pixnet.net -

#79.愿意告诉我跟我分享吗? 英文怎么写 - 百度知道

愿意告诉我跟我分享吗? 这句英文怎么写,好一点的翻译,谢谢了! 展开. 6个回答. #热议# 你觉得同居会更容易让感情变淡吗? 於 zhidao.baidu.com -

#80.【人物故事】英語教育Podcaster維尼老師與你分享網路創業及 ...

網路創業越來越普遍,所謂的「創業」不再侷限於販賣有形的東西,專業知識、品牌形象等都能成為新型態商業模式的標的物。當紅的Podcast《維尼老師英文聽我說》的維尼 ... 於 podcasts.apple.com -

#81.初學者的英文聽力,跟你分享好用工具提升聽力 - Angel Space

這篇文章的主題要跟大家分享初學者的聽力提升技巧與工具。相信大家都深有同感,台灣的學生閱讀能力通常優於聽說能力。由於我們的教育方式,一直以來都 ... 於 angelspace.ai -

#82.【筆記方法】英文單字筆記四大方法分享大公開 - Clearnote News

本份筆記額外加上英文單字的「字詞搭配」,一次背起來,讓你的英文句子呈現得更加流暢與自然,不會被覺得是Chinglish! 以主題歸類英文單字,寫作文時不怕 ... 於 news.clearnotebooks.com -

#83.想孩子説一口流利的英文? 郭博士分享亞洲兒童常見英文發音錯誤

郭博士 分享 亞洲兒童常見 英文 發音錯誤| 如何加強孩子 英文 口說| 兒童 英文 自然發音今天郭博士以自己過去10年的教育經驗,與各位家長們 分享 亞洲兒童常見的 ... 於 www.youtube.com -

#84.英文斷捨離怎麼說?三個收納觀念讓生活好清爽! - 蝦皮

斷捨離分享| 英文斷捨離怎麼說?三個收納觀念讓生活好清爽! · 1. give away your old stuff 丟掉你的舊東西 · 2. create a storage system 打造你的收納方式 · 3. start to ... 於 shopee.tw -

#85.12 句微甜英文告白:當我跟隨我的心,它將我領向你 - 女人迷

影音內容(?) · 名家專欄; 產品服務; Womany shop · 課程 · 活動 · 試用分享 · 透可室論壇; 熱門; METIME限時88折 · 職場初上必備6 堂課 ... 於 womany.net -

#86.分享英文,分享的英語翻譯 | 分享英文用法 - 訂房優惠報報

allmustsharealike例句與用法Ihavehadmywhackofpleasure.我也得到了一份愉快(分享到愉快)。Thetwoteamsdividedagateof$3,250.這兩個... 於 twagoda.com -

#87.前往英语翻译与你分享的快乐,胜过独自拥有。The joy of sharing

英语翻译与你分享的快乐,胜过独自拥有。 The joy of sharing with you,rather than solely. 这是正确的英文翻译吗. qqsurfman 1年前悬赏5滴雨露已收 ... 於 utravelerpedia.com -

#88.分享英文 分享英文,分享英语翻译_分享英文怎么说 | 藥師家

分享英文 翻译:share(joy,rights,etc.);haveashare…,点击查查权威在线词典详细解释分享英文怎么说,怎么用英语翻译分享,分享的英语例句用法和解释。。 於 pharmknow.com -

#89.【超美的英文句子,超讚的中文翻譯】分享 - 漢王e典筆

生命的質量不是在於你活了多久,而是那些令人砰然心動的精彩瞬間。 7、Life is a pure flame, and we live by an invisible sun within us. 生命如純潔 ... 於 edictpen.pixnet.net -

#90.Email出現這3句話小心被「秒刪除」! - Funday

特別是在你需要對方即時回覆你的郵件的時候,寫上這句Thank you for being ... 新年學習英文你該戒除的3大心態! ... 進階版佳句分享–和錢有關的名句 於 funday.asia -

#91.8 個英文好用句,讓同事留下好印象!|EF ENGLISH LIVE部落格

如何讓你的同事在說英文的工作場合留下深刻好印象呢?友善的對待別人是第一步,而且以下的8 個英文好用句更可以幫助你進一步達到這個目的。 於 englishlive.ef.com -

#92.喬的英文筆記Joe's English Learning Notes - 喬今天要分享六個 ...

喬今天要分享六個簡單但是實用值得學習的英文用法,希望同學在生活中可以使用到: ☛ I hear you. 我與你感同深受;我理解你的感受。 於 www.facebook.com -

#93.回信感謝不能隨便!10實用句讓人下次願意幫你 - 遠見雜誌

表達感謝能讓你的信件內容更有禮貌、更人性。但是,表達感謝的最好方法是什麼呢? ... Line分享 articlefont ... 英文「尾音」很重要 · 以英文談判! 於 www.gvm.com.tw -

#94.英文學習經驗分享

如果真的有看不懂的字考出來了,別緊張,前後看一下,通常不是有同位語告訴你意思,. 就是可以直接從文意中就可以推論出來的。記得「發揮敏銳的觀察力和豐富的想像力」! 7 ... 於 www.htsh.ntpc.edu.tw -

#95.英文課最實用英語口語分享英文課@ 翻身只有一次 - 隨意窩

生活英語英文單字記憶法背單字商用英文會話線上學英文會話推薦你可能會改變你一生的英文課: ○作者呂秋遠,碩博士畢,原文刊載於臉書粉絲專頁,宇達經貿法律事務所 ... 於 blog.xuite.net -

#96.線上英文學習資源分享,善用資源提升英語能力! - 欣傳媒

English Grammar In Use 清楚解析時態,利用生活化且實用的例句,讓你輕鬆讀懂讓人最頭痛的英文文法!不論作為工具書,或是應付多益、托福、雅思等檢定 ... 於 blog.xinmedia.com