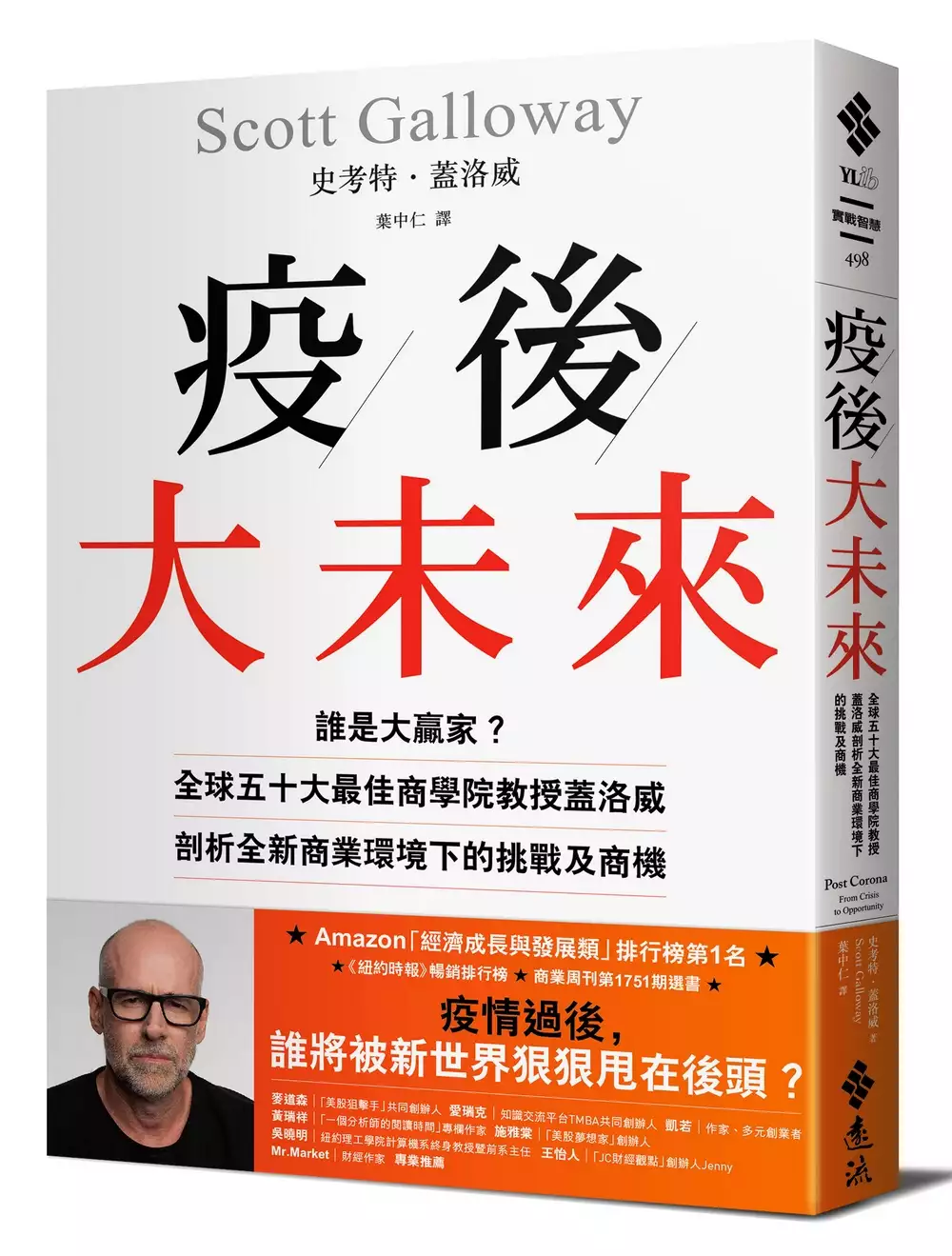

美國大學學費的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦史考特.蓋洛威寫的 疫後大未來:誰是大贏家?全球五十大最佳商學院教授蓋洛威剖析全新商業環境下的挑戰及商機 和Dr.Phoebe的 美國人的真正生活:美國遊留學、工作、生活必看!從美東到美西,大城市小牙醫的私房觀察都 可以從中找到所需的評價。

另外網站太貴讀不起!歐洲的「免學費」大學漸漸成為美國學生的求學選項也說明:目前美國公立大學平均學費約為9,410 美元、私立大學則是32,405 美元,至於歐洲地區,在荷蘭有些對國際學生收費較高的大學,學費也僅低於9,000 美元。

這兩本書分別來自遠流 和時報所出版 。

國立政治大學 法律學系 董保城、廖元豪所指導 林明忠的 論我國公私立大學學雜費管制之法制與合憲性 (2017),提出美國大學學費關鍵因素是什麼,來自於大學、學雜費管制、違憲審查、大學自治、大學法、私立學校法、專科以上學校學雜費收取辦法。

而第二篇論文國立臺中教育大學 高等教育經營管理碩士學位學程 李家宗所指導 陳靜雯的 中國大陸高等教育學費政策改革趨勢之研究 (2015),提出因為有 中國大陸、高等教育、學費政策的重點而找出了 美國大學學費的解答。

最後網站哈佛未算貴美國20所最佳私立大學費用一覧則補充:美國 素以私立教育著稱,在世界大學排名中榜上有名的也大多是私立大學,讓自己的孩子入讀美國著名的私立大學,也是很多華人家長的心願。

疫後大未來:誰是大贏家?全球五十大最佳商學院教授蓋洛威剖析全新商業環境下的挑戰及商機

為了解決美國大學學費 的問題,作者史考特.蓋洛威 這樣論述:

★Amazon「經濟成長與發展類」排行榜第1名 ★《紐約時報》暢銷排行榜 ★商業周刊第1751期選書 疫情過後,誰將被新世界狠狠甩在後頭? 蓋洛威以招牌式幽默和敏銳產業洞察力,不時發出正義怒吼 他對「後疫時代」提出警示和希望,更期望危機能帶來轉機 試想: ●公司所提供的員工福利,寵物津貼可能比健身房會員證更受歡迎? ●稱霸影音平台,Netflix的第一步得要收購Spotify? ●蘋果應該很快就會買下搜尋引擎DuckDuckGo,或是推出自己的搜尋引擎? ●Covid–19對人類的致死率約1%,對傳統媒體的致死率竟高達20%? ●疫情期間拒絕無薪假,

政府應負擔三分之二的工資? 疫情的爆發,不僅改變我們工作和生活的方式,讓臥房成了辦公室,讓新世代對抗舊世代,更加劇貧與富、紅海與藍海、戴口罩者和痛惡口罩者之間的鴻溝。2020年,病毒每天奪走1000個美國人的生命,但市場指數持續攀升,「連華爾街專業人士都驚呆了。」一些企業如居家健身公司、視訊會議軟體業者、以及電商——一夕間發現自己被排山倒海的訂單給淹沒;然而,餐廳、旅遊、飯店、現場表演,則為求生存而苦苦掙扎。 暢銷作家蓋洛威為疫後世界勾勒出輪廓。他指出部分強大的科技公司獨占寡頭,隨著破壞性創新而蓬勃發展;大學高等教育在人們無法並肩群聚的時刻,發現他們既有的價值主張越來越難以為繼。另

外,疫情也突顯出政府和社會的深層問題。與其說冠狀病毒是改變現狀的觸媒,不如說它是加速趨勢發展的催化劑。 ●無所不在的科技四巨頭:疫情中,只有大型科技公司睥睨群雄,被封為「四巨頭」的亞馬遜、蘋果、臉書、Google,再加上微軟,半年多的時間股價就增長35%,獲利成長47%。它們驅趕著每個產業都朝科技邁進,藉由創新、混淆事實、大撈特撈,把一個世界性危機變成大好機會。它們怎麼辦到的?有人能起身反抗嗎? ●耀眼的新創公司獨角獸:在科技巨頭的宰制下,仍有其他企業決心奮戰,這場疫情同樣也加速這些機會,讓它們奮戰的拳腳更加迅速威猛,特別是一些估值超過十億美元的珍禽異獸。哪些產業將發生變革而蓬勃發

展?Airbnb、Uber、Netflix、Spotify、特斯拉、推特、TikTok──誰的前途大好? ●慘遭痛擊的高等教育:過去40年,美國大學學費增加1400%,私立商學院一堂課的毛利潤甚至可超過90%,高教機構猶如奢侈品牌而不是公共的僕人。但疫情突然來了,一夕之間校園被淨空,學生們延後入學,高等教育歷經至少一年的劇烈轉變,哪些改變會是永久性的?為什麼其中可能出現幾十年來最大的商機? 各界專業推薦 麥道森│「美股狙擊手」共同創辦人 愛瑞克│知識交流平台「TMBA」共同創辦人 凱若│作家、多元創業者 黃瑞祥│「一個分析師的閱讀時間」專欄作家 施雅棠│「美股

夢想家」創辦人 吳曉明│紐約理工學院計算機系終身教授暨前系主任 王怡人│「JC財經觀點」創辦人Jenny Mr.Market│財經作家 這一切發生得既突然又急促,讓許多人來不及反應,思考若疫情這個意外將帶領我們走向另一條發展道路,我們又該用什麼樣的態度來向前邁進?這也是我認為《疫後大未來》這本書最值得一讀的原因,史考特.蓋洛威教授完整描繪了現在與未來的可能情境,幫助讀者掌握趨勢,迎接新局! —Jenny│「JC財經觀點」創辦人 作者洞悉了這些科技趨勢,但也可以看到其背後的大聲呼喊:這些趨勢可能惡化、也可以加以修正,端看我們希望它是什麼樣子! —麥道森│「美股狙擊手」共

同創辦人 我很喜歡本書最後一章在探討社會、政府、教育等議題的觀點......這次Covid-19 衝擊美國太大,說得誇張些,搞不好會成為中美政經徹底分道揚鑣、走向第二次冷戰的起點。 —黃瑞祥│一個分析師的閱讀時間」專欄作家 作者詳盡的資訊收集與分析讓我們知道,『危機就是轉機』這句話的確無誤,但『需要的不只是修補調整,而是整個商業模式的重新思考』。不能停止觀察,不能停止動腦,不能停止調整自己以跟上變化速度,因為『最大的機會就藏在流行疫情讓變化加速的區域』。 —凱若│作家、多元創業者 沒有人比紐約大學史登商學院的科技企業家兼作家蓋洛威教授更能闡明疫情的變幻莫測。他輕快活潑的散

文和容易記住的插圖,生動的展示科技巨頭如何扭轉疫情的危機,進入終生搶奪市場份額的機會。 ──《紐約時報》(The New York Times) 內容有趣且豐富。 ──《經濟學人》(The Economist) 這本書快速、流利且很有說服力。任何對當下正在發生的事有清晰眼界、以及未來可能會發生什麼事感興趣的人,這是你希望讀到的出色分析。 ──《金融時報》(The Financial Times) 隨著疫情蔓延和二〇二〇大選選戰進行,假訊息和仇恨言論不斷在社群網絡擴散,史考特.蓋洛威成了科技巨頭和大型社群網絡最尖銳的批判者。 ──《高速企業》(Fast Company)

美國大學學費進入發燒排行的影片

♥♥♥記得要訂閱我的頻道♥♥♥

https://www.youtube.com/channel/UCK5hnk_xAxl4K9PxdHb3Y7A?sub_confirmation=1

☞田心蕾的IG :https://www.instagram.com/raeannatian/

☞田心蕾FB粉專:https://www.facebook.com/raeannatian/

☞田心蕾tiktok: https://vt.tiktok.com/YC3yLs/

☞田心蕾的插畫 :https://www.instagram.com/kiss.leilei/

論我國公私立大學學雜費管制之法制與合憲性

為了解決美國大學學費 的問題,作者林明忠 這樣論述:

本論文主要探討我國目前對公、私立大學所為的學雜費管制之法律基礎、管制目的、司法救濟程序及相關管制法律規範之合憲性等法律問題。本論文係從我國大學學雜費管制方式之流變、管制規範之立法背景與目的等議題出發,再探討現行對大學之學雜費管制措施中,相關的法制架構與行為定性,並具體分析我國學雜費現行管制規範將侵害大學何種基本權利及大學對此可採行的司法救濟程序,最後則檢討目前大學學雜費管制規範之合憲性。本論文認為,未來我國不應對公、私立大學仍為相同之學雜費管制措施。於公立大學,國家固然可對之為學雜費管制,惟仍應實際考慮各大學間不同之成本支出因素,不應僅以統一數值(例如消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得

年增率等數值)作為大學調整學雜費數額之參考標準。而於私立大學,如其可不依靠國家之財政補助而能獨力辦學,國家即不應再對之有任何學雜費管制措施(例如規定調整幅度上限或得否調整學雜費等措施),否則即有違比例原則,應屬違憲。

美國人的真正生活:美國遊留學、工作、生活必看!從美東到美西,大城市小牙醫的私房觀察

為了解決美國大學學費 的問題,作者Dr.Phoebe 這樣論述:

留學.旅居.移民,都能輕鬆了解美國人的真正生活! |在地文化立即上手| 美國食物份量大還要更大,彷彿來到巨人國!也不愛吃經典品牌麥當勞;想和美國人教朋友先從聊天氣開始,若找到超級盃同盟保證變麻吉;異國戀看似浪漫,美式婚禮卻燒錢燒不完? |不同城市的千種面貌| 時間就是金錢,千萬別擋路的紐約、熱愛健身和有機環保的「天龍人」舊金山;走在時尚尖端卻得天天承受塞車惡夢的洛杉磯,走跳三大城市,發現當地人們各自的美麗與哀愁。 |文憑雖可貴,探索自我更重要| 貴到快念不起的美國大學,學費仍節節上漲,魅力何在?矽谷將公司打造成樂園,開創全新工作文化;新一代的美國夢早已不是一夜致富

,更注重無形價值? |職場如戰場,透視美國醫療體系| 在美國生了病?祝你好運──預約可能排到三個月後;醫療服務取決於保費,好(貴)的醫療保險才能上天堂!一個醫生的養成耗時耗財耗心力,奇葩老闆還會考驗你的從醫之路! Dr. Phoebe是小學就遠渡重洋來到美國求學的小留學生,也落地生根成為牙醫、ABC人妻。她對土長土長ABC與小留學生的不同有著深入觀察,更以自身經驗拆解傳統的東、西方文化,看遍美國東、西岸人性格,寫下在美國生活與臺灣背景的交相衝擊下,自己的蛻變與心得,讓每個懷抱美國夢的你,都能找到最屬於自己的生活方式。 作者簡介 Dr.Phoebe 洛杉磯加州大學

(UCLA)分子生物學系學士、紐約大學(NYU)牙醫學系醫學士(DDS),美國牙醫學會會員。現為洛杉磯執業牙醫師、「換日線」專欄作家。 住了六年洛杉磯、 八年紐約、 一年舊金山南灣區,繞了美國一圈之後,目前定居於洛杉磯。小學畢業就來到美西的洛杉磯成為小留學生;因就讀研究所、工作而成為「紐約客」。從當留學生到邁入職場、嫁給ABC,深刻感受到龐大的美國、不同地區的有趣文化。 工作的壓力全靠旅行療癒,沒有飛的時候最喜歡做菜、烤甜點。真心認為全世界的料理都比不上臺灣美食,全世界的美景都不比轉角一定有間便利商店的臺灣。 Facebook、部落格請搜尋:Dr.Phoebe 愛旅行 換

日線專欄:小牙醫的觀察站 Part 1 當個真正的美國人 說到吃,就是「大」還要更「大」! 小費到底怎麼給? 和美國人聊天不冷場 打探隱私是犯了大忌! 美國vs.臺灣,戀愛觀大不同 美國婚禮燒錢燒不完 ABC 跟小留學生不一樣? 美國老人真好命? 歡迎來到美國天龍國──舊金山 紐約客的美麗與哀愁 星光閃耀LA LA LAND Part 2 讀書、就業,美國打滾大不易 美國中學,教你懂得生活 高中是大學前哨站 條條大道通大學 美國大學的無形價值 沒有「由你玩四年」這回事 你合不合適?面對面看最準! 不只一份工作的雙棲動物 特色公司文化──矽谷工作樂園 新一代的美國夢 Part 3在美

國當醫生,和美劇演得不一樣? 在美國生了病?祝你好運! 就醫文化大不同 一個醫師的養成,有時還有醫師娘 CYOA:保護你的屁股 醫療業是服務業? 那些我服侍過的老闆們 後記 聆聽差異,才能真正融入彼此 小費到底怎麼給?「若要給予真正的服務,你必須加入一些不能被金錢購買或衡量的元素,那就是真心和誠意。」──道格拉斯.亞當斯(Douglas Adams)根深蒂固的小費文化老公C從小在美國長大,每次回臺灣,總感覺臺灣堪稱服務業的寶島,服務品質比美國好上十倍不說,還從不要求小費。臺灣免費的服務都做好做滿,反之在美國就算服務再爛,也必須給予小費意思一下,令他大感不公平。但從另一個角度來看,很多

臺灣人來到美國,從下飛機的那一刻開始就被小費追著跑,從計程車司機、提行李的小弟、打掃房間的阿姨、酒吧的酒保、餐廳的服務員、清理桌子的侍者……感覺在美國還沒待上一天,已經花了一大筆錢在付小費,常惹得許多人怨聲載道。小費其實就是服務費,也是服務人員賺錢溫飽的部分薪資來源。美國許多餐廳都是給予服務生最低薪資,而另一部分的薪水則由客人根據他們的服務直接給予小費,這也變相導致服務生的低薪文化。根據CNN報導,美國康乃爾大學曾做過調查,發現四十四%的美國人希望老闆能給予較高薪資,好減少客人必須給予的小費。雖說短期內要翻轉這樣的文化不太容易,但我也曾造訪過舊金山金門公園附近的一家法式餐廳Zazie,不只食物

好吃,對服務生待遇也非常好,醫療保險全包不說,更免去額外支付小費,直接把小費收入包含在薪資裡,即使員工不拿小費也不會影響服務品質,我覺得這樣的餐廳規定真是走在時代尖端,暗自決定以後一定要再回去支持。小費到底該給多少?為了讓大家訪美時不產生怨懟的心情,壞了遊興,小費到底該怎麼給?其實可以掌握一些固定準則。首先,出門在外遇到酒吧的酒保、點菜的服務生、泊車的小弟,統統都要給小費。通常在餐廳裡,加稅前的帳單金額的十五到二十五%是小費的低標。我通常會在午餐時段給十五到二十%,晚餐則給二十到二十五%,在酒吧則給酒錢的十到十五%。若是早上點外帶咖啡、在快餐店的點餐車道或臨櫃點餐,這些沒有服務生到桌邊幫你點菜

的情況,則不需要給小費。

中國大陸高等教育學費政策改革趨勢之研究

為了解決美國大學學費 的問題,作者陳靜雯 這樣論述:

本研究旨在於藉由分析中國大陸高等教育學費政策相關參考文獻,透由相關學費政策理論,聚焦中國大陸政府近年對高等教育學費政策的變革,探究中國大陸高等教育學費政策的特色與各方觀點,形成結論與建議。本研究主要是採用訪談與文件分析等研究方法,依現行中國大陸高等教育學費政策進行評估,以不同政策利害關係人的角度思考,找出政策問題核心與癥結。從1997年開始,中國大陸高等教育學費政策從政府全額補助改成自費,深受使用者付費的影響,加上教育成本不斷上揚,學費標準調漲勢在必行,對於全日制的學生才提供補助,學歷教育、MPA研究生學位都是自費,並有助學與貸款制度,可以幫助社會各階層的學生進入高等教育機構就讀。

美國大學學費的網路口碑排行榜

-

#1.美國留學費用要多少?2023最新.美國留學費用一年明細大公開!

學雜費 ; 學制, 每年費用(美金) ; 公立兩年制學院, $3,730 ; 四年制公立大學, $26,820 ; 四年制私立大學, $38,070 ; 公立大學研究所, $20,000~$60,000. 於 www.alphaloan.co -

#2.美國公立大學與政府之間的關係產生改變 - 國家教育研究院電子報

為了強化公立大學與私立大學的競爭優勢,美國公立大學開始向政府爭取在學費與採購方面的自主權,且近年來隨著各州高等教育預算的削減,也促使許多公立大學重新思考大學 ... 於 epaper.naer.edu.tw -

#3.太貴讀不起!歐洲的「免學費」大學漸漸成為美國學生的求學選項

目前美國公立大學平均學費約為9,410 美元、私立大學則是32,405 美元,至於歐洲地區,在荷蘭有些對國際學生收費較高的大學,學費也僅低於9,000 美元。 於 dq.yam.com -

#4.哈佛未算貴美國20所最佳私立大學費用一覧

美國 素以私立教育著稱,在世界大學排名中榜上有名的也大多是私立大學,讓自己的孩子入讀美國著名的私立大學,也是很多華人家長的心願。 於 hk.epochtimes.com -

#5.留學花費算一算,去美國大學留學一年花多少? - 楠木軒

結合上述資訊不難發現,學雜費的多少和大學的性質關係密切,在2021U.S.News美國前50綜合大學中,36所私立大學每年學雜費平均為57380美元,16所公立大學 ... 於 www.nanmuxuan.com -

#6.2023 美國留學費用總整理 - 葛瑞特留遊學

美國大學 費用預估(單位:USD). 如果想就讀大學但預算吃緊的話,也可以選擇美國社區大學。美國的社區大學(Community College)是 ... 於 greatstudyabroad.com -

#7.美國留學費用懶人包,留學預算花費總整理 - 津橋留學顧問

美國大學 費用參考 ; 學費&雜費. $3,570. $9,970 ; 住宿費. $8,400. $10,800 ; 合計. $11,940. $20,770. 於 www.oxbridge.com.tw -

#8.美國大學學費問題 - winggundam

但如果你選擇私立高中,那是你自己的選擇,學費會很貴的,只有有錢人的孩子才能上得起。 大學及以上教育,已經不是美國的義務教育範疇了。美國對本科教育的定位是基於學習 ... 於 winggundam.666forum.com -

#9.美國留學要花多少錢?顧問不藏私分享高中、大學、研究所學費

歐美加顧問團隊整理美國私立寄宿中學、美國大學、研究所、銜接課程的學費,給同學們做個參考喔!學費都是以國際學生的費用作討論喔~ 於 www.osac.com.tw -

#10.不用再煩惱扛學貸!美國名校也採用的創新收費制度

看看這家舊金山的新創公司「Lambda」如何讓學生先免費享受上課資源,再用收入慢慢還款,幫助他們解決學費問題。 2019年高中升大學能力測驗剛剛結束,接 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#11.【美國碩士留學花費】 - Distinct Education 德毅國際文教

通常,兩年的碩士念下來所需的學雜費落在$40,000 - 100,000美金不等. 二、 住宿費和伙食費. 美國各地在住房和居住因環境方面的差異,價格有很大的差異 ... 於 www.distinct-education.com -

#12.2022-23学年多所美国大学学费上涨,公立大学州外上涨171%?

1、普林斯顿大学. 普林斯顿大学公布了其2022-23学年本科生总费用,共计79,900美元,其中包括学费57,690美元。 · 2、斯坦福大学 · 3、耶鲁大学 · 4、 ... 於 k.sina.com.cn -

#13.美國有哪些學費便宜的大學? - GetIt01

美國 有哪些學費便宜的大學? · 1. 楊百翰大學Brigham Young University--Provo · 2. 紐約州立大學環境科學與林業科學學院SUNY College of Environmental Science and ... 於 www.getit01.com -

#14.美国大学学费本州生和国际生费用相去甚远

美国留学费用在全球留学费用中一直排名居高不下,可是事实上,并不是所有的美国留学费用都奇高。同样上美国大学,学生们的花费有天壤之别。美国大学 ... 於 m.news.xixik.com -

#15.解析美国大学学费收取标准和缴纳方式 - 小站教育

申请完学校,漫长的等待以后拿到心仪的OFFER却发现不知道如何交学费怎么办?不同州不同性质的学校学费也存在差异,那么美国大学的收费标准是什么样的? 於 college.zhan.com -

#16.支付您的美國教育費用:投資自我 - Study in the USA

能夠為國際學生提供大額資金援助的美國大學和學院很少。所以對於您和您的家庭來說,若能負擔所有的教育支出和個人食宿支出是相當重要的。獎學金的金額各有 ... 於 www.studyusa.com -

#17.【換日線教育】美國大學學費很貴,那究竟是貴在哪?

作者:Dr.Phoebe/小牙醫的觀察站. 根據CBS 新聞報導,美國大學價格在過去30 年中連3 倍的往上漲,波士頓大學在1992 年的學費是2.2 萬美金(約台幣66 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#18.【美國留學】美國大學比較:公立、私立,差別在哪裡?

美國 目前有4000多所大學院校,除了有四年制、兩年制的差別外,還有公立、私立之分。 大家一般的印象可能是,私立大學的排名比較高、學費比較貴,但究竟公、私立有哪些 ... 於 www.westbook.com.tw -

#19.美國大學學費- 最新文章 - 關鍵評論網

美國大學學費 最新文章相關標籤: 美國時評, 美國大學學費, 學債, 減免學債, Instant Runoff Voting, 眾議員, 民主黨, 阿拉斯加, 拜登, 美國大學. 於 www.thenewslens.com -

#20.美國留學完整內容|2023最新美國留學準備流程、代辦推薦整理

美國留學費用需要多少?如何尋找適合的美國留學代辦?本文涵蓋所有美國留學準備的步驟,幫你比較美國大學學費與研究所的差異,尋找美國留學代辦的優勢,最後統整知名的 ... 於 www.apm-edu.com.tw -

#21.震驚!有沒有綠卡去美國留學差別竟然這麼大!

持有美國綠卡身份的居民,在居住地的公立學校入學手續非常簡單,只需出示買房或租房合同,加水電費單、電話費單、小孩接種疫苗的證明即可。就大學學費而言 ... 於 ffccimmi.com -

#22.超20所美國大學官宣漲學費!最高突破50萬人民幣… - 壹讀

過去30年裡, ; 私立四年制大學的學費和學雜費平均上漲了一倍多。 ; 上調。 ; 普林斯頓大學 ; 普林斯頓大學公布了其2022-23學年本科生總費用,共計79,900美元 ... 於 read01.com -

#23.美國留學全攻略!申請流程、學費參考和時程規劃幫你整理好了

Graduate Record Examination (GRE®):. 是由GRE委員會委託美國教育測驗服務社(Educational Testing Service,簡稱ETS)舉辦的世界性測驗,做為美國各大學研究所 ... 於 aaac.co -

#24.留學美國,不同階段學位需準備多少錢?

學費 :. 美國公立大學的收費一般低於私立大學,每年學費約為0.9萬-1.4萬美元(新台幣 ... 於 czabroad.blogspot.com -

#25.美國留學費用預算

公立二年制大學, 公立四年制大學(本地生), 公立四年制大學(外籍生), 私立四年制大學 ; 學費及雜費, $3,347, $9,139, $22,958, $31,231 ; 住宿費, $7,705, $9,804, $9,804 ... 於 www.idp.com -

#26.普林斯頓祭出25% 大學生免學費背後,美國大學的學貸危機

根據CBS 新聞報導,美國大學價格在過去30 年中連3 倍的往上漲,波士頓大學在1992 年的學費是2.2 萬美金(約台幣66 萬元),在今年攀漲至8.2 萬(約 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#27.【留學申請指南】 到美國上大學需要多少錢?

個人必須消費的部分:車旅費(含國際機票)、手機等通訊工具、非移民身份檔含簽證等費用、醫療和人身保險等。 而在美國留學可能得到的收入包括類似中國的獎學金、助學金、 ... 於 www.franklinedu.net -

#28.美国大学学费到底包括哪些具体费用?_毕达留学申请网

这里值得一提的是,虽然大部分美国学校采取按学分收费的制度,但也有小部分学校采用Fixed Tuition & Fees制度,这些学校四年学费保持不变,例如斯坦福大学、乔治华盛顿大学 ... 於 m.betteredu.net -

#29.美國留學費用懶人包– 最新2023美國大學學費和生活費明細

美國大學學費 ; 兩年制社區大學, 2,500 – 3,000, 3,800 ; 四年制公立大學學士學位, 15,000 – 35,000, 27,000 ; 四年制私立大學學士學位, 30,000 – 45,000, 38,000 ; 公立大學 ... 於 www.ef.com.tw -

#30.2019-2020美国大学TOP100学费排行榜!6所藤校排名前20!

2018USNews排名 学校 2018‑2019学费 1 普林斯顿(录取评估) 49055 2 哈佛大学(录取评估) 46340 3 芝加哥大学(录取评估) 55425 於 www.liuxue315.cn -

#31.2022美国大学学费一览表 - gmat学习资料_备考辅导- 新东方在线

排名 变化 学校名称 英文名 所在州 学费& 留... 28 ↑ 2 塔夫茨大学 Tufts University 马萨诸塞州 60862 12... 14 → 布朗大学 Brown University 罗得岛州 60584 17... 2 ↑ 1 哥伦比亚大学 Columbia University in the City of New York 纽约州 60532 34... 於 gmat.koolearn.com -

#32.美國大學學費調查報告:最便宜最貴均在加州 - CCYP

1、美國大學學費調查:最便宜最貴的都在加州美國大學理事會(College Board)於上周公布了年美國大學學費調查報告。摘譯如下: 美國最便宜的大學在加州,2年制公立大學0 ... 於 www.ccyp.com -

#33.美国公立大学&私立大学学费情况分析 - 翰林国际教育

我们知道美国的大学有公立和私立之分.私立学校的资源很多,收... 数据来源:U.S.News上图为常春藤联盟学校本科一年的学费情况... 於 www.linstitute.net -

#34.美國留學學費該怎麼交?正確的繳費方式只有這4種| 尋夢生活

一般說來,美國的大學通常都有三種交學費的時間選擇:一年、一學期和一個月。 每所學校可以接受的支付方式也是不一樣的,到時候根據學校的具體要求去交即可。 於 ek21.com -

#35.2021-22美国大学学费“最贵”和“最便宜”Top10出炉! - 网易

根据统计,2021-22学年私立大学平均学费为38185美元,公立大学州外平均学费为22698美元,州内为10338美元。 整体偏高的学费水平,依然还是让不少有志赴美 ... 於 www.163.com -

#36.美国大学学费降价了?!揭秘全美学费最贵的州!加州竟然排在 ...

根据Insider的数据,尽管来美国留学的花费相对昂贵,但是与五年前的学费相比,在经过通货膨胀调整后,全美有18 个州的公立院校学费有所下降。 於 www.sohu.com -

#37.美国大学学费排名盘点!哪一所性价比更高? - 课窝教育

1、哥伦比亚大学. 本科年度学费:58,920美元 · 2、芝加哥大学. 年度本科学费:57,642美元 · 3、南加州大学. 本科年度学费:57,256美元 · 4、布朗大学. 年度本科学费:57,112 ... 於 www.kewo.com -

#38.台灣公立大學學費真便宜僅日、美、英的1/6至1/4

我國公、私立大學學雜費跟日本、南韓、美國及英國相比,只有他們的1/6到1/4,算是相當便宜。不過在法國、德國讀大學每年只要付2、300美元,幾乎形同免 ... 於 www.chinatimes.com -

#39.美國大學學費為什麼貴的原因 - 三度漢語網

美國大學 為了吸引更多的學生申請報名,學校要花重金聘請頂尖的教職工,建造、維護先進的教學設施。不論是高階的圖書館,還是領先科技發展的實驗室,甚至還有學生活動中心, ... 於 www.3du.tw -

#40.想到美國念大學嗎?Google搜尋直接秀出學費與錄取率 - iThome

目前該搜尋功能只支援美國的四年制大學,如UCLA或耶魯等,在搜尋耶魯時,它會直接秀出維基百科的介紹、耶魯的位置、網址、在申請助學金之後的平均學費為 ... 於 www.ithome.com.tw -

#41.美國留學怎麼申請?2023美國大學留學費用、美國留學代辦懶 ...

(一) 美國大學學費 ; 公立兩年制社區學院, 12,000~20,000(台幣約36~60萬元) ; 公立大學, 40,000~50,000(台幣約120~150萬元) ; 私立大學, 50,000~60,000( ... 於 reineabroad.com -

#42.【美國留學】資訊介紹

所有的常春藤盟校皆為私立大學,和公立大學一樣,它們同時接受聯邦政府資助和私人捐贈,用於學術的研究上。 Q:美國大學大概要念多久?學費約為多少錢? 美國大學分有四年 ... 於 www.elite-center.com.tw -

#43.美國大學天價學費不用慌!? 名門教育揭示贏取獎助學金的秘訣!!!

美國 高等教育所費不貲已經不是新聞! 四年制私立大學一學年的學費高達3萬至4萬元不等,四年制公立大學則為近一萬元。今年3月份,南加州大學(USC)官員 ... 於 www.ivyboost.com -

#44.美國大學學費漲勢將趨緩

大學名稱 2003 ~ 2004 2004 ~ 2005 漲幅(%) 居民 $3,593 $4,087 13.8 非居民 12,363 13,067 5.7 居民 5,530 6,230 12.7 於 www.tw.org -

#45.美國大學生比較認真?他揭「2關鍵因素」 過來人曝經驗談

台灣高等教育普及化,幾乎人人都能上大學,卻造成大學生滿街跑現象, ... 一名網友表示美國大學生不僅作業多,學費也比台灣貴上許多,因此問「美國的 ... 於 udn.com -

#46.LTN經濟通》耶魯一年要248萬元美國學費漲翻天 - 自由財經

美國大學 理事會(College Board)指出,就2021-22學年度而言,四年制私立大學的一年平均學雜費為5萬5800美元(173萬元),公立大學則是2萬7330美元(84.7 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#47.美國大學學費逐年飆漲!想申請獎助學金,你一定要看這篇!

美國學費 逐年飆漲,對許多家庭來說,可能是筆昂貴的人生投資,所以很多學生都希望透過申請學費補助(Financial Aid)減輕經濟負擔,從我們過去20年 ... 於 rocketadmit.com -

#48.#美國大學學費新聞| Anue鉅亨

無此新聞標籤. 確認. 已取消追蹤. close popup ads. cookies. 為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私 ... 於 news.cnyes.com -

#49.美國學費

美國 的大學學費也會因私立和公立有所分別,另外學校當地的生活水準,留學生的個人生活方式等都影響著在美國留學費用開銷。 以下提供一般留學生以及 ... 於 restaurant-divan.de -

#50.美國大學學費比較 - 老師有問題Prof, We Have a Problem!

美國 的州立大學通常把學費分成兩個等級。第一個等級是住在當州的美國人,也就是所謂的州民所付的學費,通常稱之為in-state tuition 。 於 www.pushih.com -

#51.【美國留遊學申請門檻】2023年美國大學排名、學費/生活費與 ...

但沒有好的在校成績(GPA)、好的英文能力(TOEFL&IETLS)?. 正煩惱該如何進到美國名校嗎? TKB與放洋留遊學合作~舉辦美國留遊學免費講座!除了一般 ... 於 www.tkblearning.com.tw -

#52.想請問一下美國大學的學費- 留學板 - Dcard

之前就滿好奇關於美國大學學費的事美國不錯的大學通常都是100萬起跳吧有人說美國學生會在暑假的時候自己去賺學費可是怎麼算高中三年這樣打下來可能 ... 於 www.dcard.tw -

#53.美国大学学费【内附高性价比大学清单】 - DreamGo留学

美国 新闻数据显示2018-2019学年,美国私立大学学费平均35,676美元,公立大学的本州学生学费平均为9,716美元,公立大学的州外学生学费平均为21,629美元。 另外,根据US News ... 於 dreamgo.com -

#54.你還會去留學嗎? - 人民网教育

日前,美國各大學2017-2018年度學費漲幅出爐,根據USNEWS的數據,排名前50的私立大學學費平均上漲3.6%,有些學校甚至超過4%。消息一出,便引發熱議。 於 edu.people.com.cn -

#55.2023最新美國留學攻略!申請美國大學必看費用、事前準備整理

美國留學費用的差距很大,每年的學費從20,000~70,000美元不等,根據U.S.News統計[1],美國大學在2021~2022年的學年平均學雜費如下:. 美國私立大學: ... 於 blog.edu-us.com.tw -

#56.漲4.4% 美國大學學費創新高| 最新消息

根據全美大學理事會20日公布的調查,美國四年制大學本學年的學雜費上升4.4%,漲到2萬6273美元(台幣85萬元)。公立四年制大學本州生和外州生的學雜費都 ... 於 www.dns-edu.com -

#57.美國高等教育高學費政策對臺灣之啟示

在州及地方政. 府方面,教育經費之提供以公立大學. 為主(National Center for Education. Statistics,2002)。需注意的是私立大學. 徵收較高的學費,故相關研究報告呼. 籲州 ... 於 www.ater.org.tw -

#58.最新整理!Top 1-100 美國大學排名、學費及成績要求(2021)

TopScore依US NEWS 最新發布的2021 TOP 1-100 美國大學名單,整理出各校的學費及成績要求,提供給家長和學員參考,如果您有美國留學的計畫,TopScore ... 於 www.topscore.education -

#59.美國留學到底要多少錢?荷包守護從釐清花費開始!

美國大學學費 會因學程、地區以及學校類型有所不同。除了有本籍、外籍生的學費差異外,許多公立大學為了保障州內學生高等教育權益,通常也有州優惠 ... 於 up-study.com -

#60.美國留學要花多少錢?能不能回本?研究所一年半至少花費250萬

美國 的大學、碩士的學制有分Quarter制或Semester制,我讀的學校是Semester學期制,和台灣熟悉的學期制比較相近。 · 單以學費來看,4個學期光學雜費就花了 ... 於 aillynotes.com -

#61.【美國留學費用】美國大學學費、美國大學生活費要多少?

美國 留學費用:大學學費 ; 學雜費, $4,000, $26,000, $35,000 ; 住宿費, $9,000, $11,000, $12,000 ; 合計/年, $13,000, $37,000, $47,000 ... 於 tkbletsgo.blogspot.com -

#62.美國大學學費獎助學金的申請 - chiangblog.com

您好,请问在美国准备升大学的孩子,一般应该在高中几年级的时候开始申请奖学金/助学金?谢谢! Reply. 於 chiangblog.com -

#63.學費預算有得計為美國升學做準備「2+2升學方案」有保障| 教育

那美國大學的學費又如何?美國常規大學每學年學費大約$20000- 50000,如要完成一般四年的大學課程,便需要預留更多預算。但 ... 於 www.sundaykiss.com -

#64.【美國留學】美國大學學費為什麼這麼高?錢都花到哪裡去了?

一把椅子500美金,圖書館一整個樓層都配iMac,隨隨便便就是一億美金建的實驗室大樓……當學生們開始閱讀詳細的學校財政支出報告的時候才發現自己的學費被 ... 於 talkclubblog.pixnet.net -

#65.美國留學費用:一年生活費要準備多少? - Wise

學費 ; 兩年制學院, $3,730 ; 公立四年制大學(非本地生), $26,820 ; 私立四年制大學, $36,880 ... 於 wise.com -

#66.開啟美國大學之門!圓夢攻略- 獎助學金介紹 - PANO Education

獎助學金分為下列三種類型: · 助學金(Grant):通常由政府發放,對象為有經濟壓力、較無法負擔龐大學費的學生。 · 獎學金(Scholarship):通常由大學或是組織發放,對象為學業 ... 於 panoedu.org -

#67.【亞利桑那大學】美國百大名校,百萬獎學金等你來拿

亞利桑那大學( University of Arizona ) 是一所美國公立研究型大學, ... 亞利桑那大學為美國知名大學,由於美國高等教育的學費不菲,想去美國百大 ... 於 blog.wef.com.tw -

#68.美國公立大學學費一覽 - 每日頭條

加州大學伯克利分校2010~2011學年加州居民學生讀本科一個學期的學費、學雜費為:大學註冊費450美元,學費4701美元,校園費250美元,成績單費68美元, ... 於 kknews.cc -

#69.凱西美國伴讀遊記- 多數國家的大學學費都有"本國生"與"國際生 ...

多數國家的大學學費都有"本國生"與"國際生"的差別當然價差也都是3倍以上合理國家教育花費當然回饋給納稅義務人(子女) 美國公立大學很特別不分國只分州學生身份有"本州 ... 於 www.facebook.com -

#70.美國留學:只需一張綠卡,減輕學費負擔!大學學費補助你有多 ...

你是否有一個進美國好大學的夢?大學學費都是以自掏腰包付學費,昂貴的學費總給家長與學生沈重負擔。此時如何透過學費補助(Financial Aid)或 ... 於 immidaily.com -

#71.不算生活費一年8 萬美金?美國大學學費憑什麼這麼貴?

以上是哈佛大學的學費,而今年學費最為昂貴的是芝加哥大學,僅學費就有57642 美元,如果包含住宿費的話總學費高達80000 美元(約55 萬人民幣)。 於 twgreatdaily.com -

#72.美國大學學費還款 - 背包客棧

後者的利息從貸款第一天起自己支付. 美國大學的financial aid package是大學自己決定. 可以包括scholarship, grant, subsidized loan, unsubsidized loan, ... 於 www.backpackers.com.tw -

#73.史上最贵留学季!美国大学你们良心不会痛吗?| 美国 - 海外房产

美国 排名前50的私立大学学费将平均上涨3.6%,有许多学校学费涨幅超过4%。受中国留学生欢迎的大学,如哈佛、康奈尔、普林斯顿、布朗、范德堡、杜克、宾大学等名校的学费 ... 於 m.juwai.com -

#74.美國留學費用|美國大學學費/生活費資訊大匯總 - 放洋留遊學

你是不是總是聽到很多身旁的人在談論美國留學學費的資訊,其實在選取大學系所制度上的自由度、世界大學排名上的高度,美國都是位居世界領先的位置;在美國讀大學的學費 ... 於 www.tkbletsgo.com -

#75.美國留學完整解析:學校挑選、申請流程、留學費用、簽證辦理

美國 的高等教育擁有包含超過4000所大學院校,為世界上最優秀的教育系統之一。根據2020年英國泰晤士報公布的世界大學影響力排名(World University Rankings 2020)全球前50 ... 於 www.edmtw.com -

#76.英美兩國大學學費制定及其相關因素對我國大學學費之啟示

故首先說明英國大學學費. 制訂之分析;其次說明美國大學學費制訂之分析;最後,則分析英美兩國的大學學費制訂. 及影響因素對我國大學學費之啟示. 於 libap.nhu.edu.tw -

#77.2023美國學費與生活費 - Intake Education

大學 性質. 一般私立大學. 一般私立大學 ; 大學部學費. 每年25,000~45,000美元. '' ; 學院. 法學院、醫學院、商學院和工學院. 社會科學院 ; 研究所學費. 每年22,000-29,000美元. 於 intake.education -

#78.美国大学学费“最贵”和“最便宜”Top10出炉 - 加诚国际教育

美国留学最大的特点是什么?除了拥有顶尖的教育质量,竞争极其激烈以外,相信很多人想到的就是——贵! 在过去的二十年里,美国大学的学费飞/> 於 usa.can-achieve.com -

#79.一次了解美國留學費用、大學與研究所申請條件、流程 - 新絲路

學費 :USD 10,000~45,000/年 · 書籍費:USD 500~1,000/年 · 住宿費:USD 3,000~15,000/年 · 生活費:USD 18,000~32,000/年 · 保險費:USD 800~1,000/年 · 交際娛樂費 ... 於 media.iae-taiwan.net -

#80.2022 美國留學費用完全整理 - 馬爾斯教育顧問公司

費用分為兩種:本州居民學費及外州學費,國際留學生基本上視為外州居民。據College Board 2020年的分析,以四年大學制的學生來說(2020-2021學年),唸公立 ... 於 mars-edu.com -

#81.在美國讀大學要花多少錢?完整說明 - Ivy-Way留學部落格

不同類型的美國大學有不同的費用 · 公立兩年制大學(社區大學):每年約$12,320 美元 · 公立四年制大學(州內居民):每年約$21,370 美元 · 公立四年制大學( ... 於 blog.ivy-way.com -

#82.讓人生逆轉勝的選擇- Community College 美國社區大學

美國 社區大學的留學費用僅相當於四年制大學的一半,學生可先在社區大學就讀,完成副學士學位( Associate Degree)後,藉由社區大學兩年成績申請轉入 ... 於 ohstudy.net -

#83.最新,美国教育部公布50个州社大学费,十大热门学院收费如何?

一般来说,美国公立大学本科生的学费每年1万到3万美元不等,美国私立大学一年的学费最低也要3万多美元,最高的甚至超过了6万美元。而社区学院每学期只需要 ... 於 www.forwardpathway.com -

#84.2023年美國留學指南:最优秀大學、費用 - CampusReel

在美國,一所大學的平均費用為,公立學校is $20,770,私立學校$46,950。公立學校是指該機構由納稅人資金資助,而私立學校是由助學金、捐贈和學費資助。 於 www.campusreel.org -

#85.美國大學介紹 - | CJR Education

先看看世界排名,美國英國大學比較:結果8比1。 ... 一年學費$27,000 美金,是很多一級大學學費的一半,4. undergraduate international students ... 於 www.cjredu.com -

#86.美国大学学费一年大概多少。 - 百度知道

美国 普通私立大学本科课程每年度的学费约为1.7万-2.4万美元,名牌私立大学则超过3万美元;美国公立大学的收费一般低于私立院校,每年学费约为0.9万-1.4万 ... 於 zhidao.baidu.com -

#87.【美國大學學費】入讀美國大學、社區學院升學費用比較

美國 「2+2升學方案」簡介. 其實想前往美國讀大學的同學,可選擇先修讀社區學院(community college)的2年制課程,再以 ... 於 www.mywayedu.com.hk -

#88.【選校】學費篇: 美國前50大學學費+食宿費一覽

私立學校的費用沒有本州,外州區別. 其中In-state fee和out-of-state fee是學費 ... 於 www.admission-success.com -

#89.大學費用 - 留學美國

國際學生每週校內的工作時數不超過20小時,不足以支付全額學費。 對大學費用的通盤瞭解. 直接費用(Direct Costs)﹕ 一些需直接付給學校的費用。 學費(Tuition) ... 於 www.uscampus.com.tw -

#90.2021-2022年最新美国留学费用统计

美国 留学费用学费是以一个学年计算,约从每年9月到来年5月,共9个月;有些大学还提供暑期课程(6月~8月)。一些大学学费是统一的,有一些则根据学时收费。 於 www.abcdreamusa.com -

#91.赴美讀大學,要準備多少學費?留學5個常見問答 - 翻轉教育

我是否兩個都要考? Q5:計畫在大學時主修音樂、戲劇等藝術學門,在美國學制下有哪些選擇呢? 於 flipedu.parenting.com.tw -

#92.美國大學學費補助(Financial Aid)科普-助學金、FASFA、截止日

提供FA的機構? 1. 政府: 聯邦學生補助(Free Application for Federal Student Aid,簡稱FAFSA),是美國聯邦政提供 ... 於 sofia4homes.com -

#93.美國學費高漲歐巴馬推「兩年社區大學免費讀」

在美國,前幾名名校多數為私立學校,學費昂貴,根據Campus Grotto根據各大學官網公佈的2014秋季註冊費用排出了全美最貴百所大學,其中有55所大學超過6萬 ... 於 grinews.com -

#94.美国留学一年需要多少钱? - 知乎

同学你好!留学美国一年的费用主要由学费、食宿费用等组成。 留学美国学费:. 美国院校很多,学校类型,大学性质和地理位置的差异,留学美国学费标准各有不同。 於 www.zhihu.com -

#95.美國大學學費40 年飆漲169 % - 人間福報

大學 成本涵蓋了學雜費、食宿費、書籍等學校用品費用、交通費及其他個人支出。 如今就讀公立大學的本州學生,念一年大學的成本約在27330美元(約新台幣76萬 ... 於 www.merit-times.com -

#96.去美國讀大學花多少錢| 出國留學花費分析 - YouTube

美國讀大學出了名的貴 今天來分析一下我讀四年 美國大學 到底花了多少錢費用會拆成: 學費 房租交通電信飯錢機票休閒娛樂影片最後也會稍微聊一下我大學的 ... 於 www.youtube.com -

#97.美國留學申請攻略!美國留學費用、優勢、流程一次看!

美國留學優勢有哪些?美國留學費用多少?美國大學申請怎麼做?想去美國讀書必看!本文分享美國留學準備文件、申請流程、費用預估,以及美國留學代辦 ... 於 www.pacific-edu.com -

#98.第五章我國、美國及德國大學學費政策之比較

第五章我國、美國及德國大學學費政策之比較. 各國大學學費政策涉及該國歷史、政治、社會與經濟等諸多層面,. 實為複雜,且難以決定的問題。然而,大學教育負有促進社會 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#99.美国公立大学学费多少?美国TOP30公立大学排名 - 国际竞赛

比起私立学校高昂的学费,公立大学相比较起来就要划算很多!除了相对友好的学费,很多优秀的公立大学的教学质量、师资水平也不输私立! US. 於 www.jingsailian.com