禮拜二夜市彰化的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蘇明如寫的 台灣博物館散步GO:30條最潮博物館群創意觀光路線 和戴瑜萱的 環走島嶼遇見你:21歲女孩的草根見學記都 可以從中找到所需的評價。

另外網站溪湖星期二夜市的必吃,FACEBOOK、YOUTUBE、PTT和美食 ...也說明:溪湖星期二夜市在2020 1月8日彰化溪湖星期三夜市海鮮叫賣直播- YouTube 的評價; 溪湖星期二夜市在[吃喝] 溪湖夜市(ㄚ頭滷味、QQ古早味鮮奶粉圓的評價 ...

這兩本書分別來自晨星 和遠流所出版 。

國立暨南國際大學 國際文教與比較教育學系 鍾宜興所指導 傅柏維的 泰北華校華語文化教材研發歷程之分析─以族群文化之觀點編寫 (2019),提出禮拜二夜市彰化關鍵因素是什麼,來自於文化教材、教材研發、族群文化。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 國文系在職進修碩士學位班 楊昌年所指導 劉淑惠的 現代散文風貌研究~余光中散文新探~ (2003),提出因為有 余光中、左手的繆思、詩化散文、論評書寫、旅遊文學的重點而找出了 禮拜二夜市彰化的解答。

最後網站員林夜市星期六則補充:員林林厝夜市: 員林市青山國小旁: 週五: 20元彰化員林龍燈夜市(原台鳳 ... 中央路橋夜市:星期二、五彰德夜市:星期二、四員林莒光夜市星期二、五林 ...

台灣博物館散步GO:30條最潮博物館群創意觀光路線

為了解決禮拜二夜市彰化 的問題,作者蘇明如 這樣論述:

整個城市、整個台灣、整個世界都是你我的博物館,就來一次超時空之旅! 博物館是人類為了保存人類文明、促進瞭解差異、維繫世界和平的努力,當然更是「看見過去」的一種旅遊觀光方式。台灣有多元豐富的族群與文化,如果能夠按圖索驥,走訪台灣博物館群,就能看見台灣文化與史蹟的不同風貌,從古典的菁英主義演變至當代的地方主義,從傳統的絕對威權到當下的解構文化多樣性,而現代注重餐飲、商店、觀光的各種時尚潮流,更讓博物館成為觀光產業中的重要資產與亮點。 本書不同於以往的旅遊觀點,特別採用策展人的眼光穿針引線,將一間間博物館、一條條路線及一座座城市,由點到線到面的串接,從移動到靜觀,

宛如穿越時空,走向一場截然不同的博物館探索之旅。 三十條路線,精彩呈現三十種城市行旅路徑,不要讓想走動的心怠速空轉,一起來場穿越時空旅行吧! 本書特色 1.以在地具有特色的博物、古蹟、藝術或產業等文化展覽館為旅行的新起點,串接起一個地方的博物誌路線,並用緩慢的步履循線欣賞一地最精彩的文化景觀、自然美景及品嘗美食。 2.以行旅和身心漫步結合,五感體驗在地最深層的文化風物,不管是產業、農業或工藝,讓旅行不再是只為了趕行程而匆忙,讓身心全然的投入,偶有實際的體驗或動手DIY參與,留下身與心最深刻的記憶連結,啟發個人獨特的旅行境界。 3.尋寶攻略地圖的設計,讓在地博物、寶物與

美食無所遁形,循著地圖自 在遊走,更能挖掘屬於自己的特殊意義。

泰北華校華語文化教材研發歷程之分析─以族群文化之觀點編寫

為了解決禮拜二夜市彰化 的問題,作者傅柏維 這樣論述:

華文教育於全球形成新興潮流,2010年啟動之中國─東協自由貿易區,促使中國與東南亞國家經濟、貿易往來更頻繁,在經濟、貿易更密切的結合後,更進一步帶動東南亞國家華語文學習風氣。本論文以泰北山區為研究場域,多族群文化融入文化教材編寫為研究焦點。以此期望能推動非漢族學生於華語文教學時,增加其興趣、教學內容更貼近其生活型態與文化活動,可減少多族群學生組成之華校教學與推廣方面之困難,並提供教材編寫之參考。 本研究目的有以下幾項:探究阿卡族和傈僳族服飾和節慶禮俗;蒐集與分析阿卡族和傈僳族文化教材內容;編寫融入阿卡族與傈僳族族群文化之華語文化教材;評估阿卡族與傈僳族文化教材內容之適切性;為編

寫海外文化教材工作提供建議。為達成上述目的,本研究採取文件分析、半結構式訪談、焦點團體訪談等方法。文件分析在於蒐集有關文化教材編撰,阿卡族與傈僳族文化之文件,進行分析。半結構式訪談,則依據文件分析所得,就阿卡族、傈僳族等有關服飾和節慶文化議題,擬定訪談大綱,訪問當地耆老與重要人士,試圖確認與釐清有關服飾與節慶之緣由與詳細資料。至於焦點團點訪談法,則擬定教材評估與檢核表之工具,延請當地教師,共同討論研究者所擬定的華文文化教材初稿,提出需要修正教材之處,以良善教材。 本研究有文化訪查和教材編寫兩大方面之結論,自半結構式訪談資料得出文化訪查方面之結論,教材編寫方面之結論則由焦點團體訪談得出。阿

卡族和傈僳族文化產生變遷、文化保留狀況良好、出現文化斷層、教材是紀錄當地文化之文本,為文化訪查的結論。阿卡族和傈僳族於傳統服飾外觀、傳統服飾穿著場合、傳統節慶禁忌等方面產生變遷,現阿卡族傳統服飾外觀近似西裝、洋裝之外觀;阿卡族和傈僳族以禮拜、婚喪喜慶、年節為傳統服飾穿著場合,阿卡族人平常日甚少穿著傳統服飾,傈僳族人於平常日穿著傳統服飾者仍多;阿卡族和傈僳族現僅知曉傳統節慶有何禁忌,但已不知禁忌為何產生,以及禁忌之意義。兩族雖有文化變遷之現象,但僅有上述提及之變遷,其餘方面仍與兩族族人甫進入萊掌村時相同,故文化保留狀況良好。文化斷層方面,兩族現僅有40歲以上之人士,了解節慶、祭祀等活動流程和禁忌

,40歲以下族人大多了解甚微。萊掌村未有紀錄阿卡族和傈僳族文化之文件,本教材呈現兩族服飾和節慶文化,除作為文化教材以外,本教材亦是記錄當地文化的文本。 教材編寫則有用詞和用語須依當地習慣調整、文化知識正確性須由當地人士評估、教材是適宜光華小學之優良文化教材、為首部以當地文化為素材之教材、加上漢語拼音可更廣泛運用等結論。當地受華人使用之方言,以及泰文之影響,用詞和用語與臺灣略有不同,為使學生充分理解教材之文化知識,須對用詞和用語進行調整,符合當地華語使用習慣;進行教材評估時,於當地任教多年之臺灣籍教師對當地文化知識理解不深,無法做出準確之評估,而當地教師則可準確評估文化知識正確性;教材評估

結果顯示,本教材於文化面向和語言教學面向皆獲教材評估人員高度認可,是適用於當地之教材;泰北地區已有部分華校改用大陸版本之教材,若本教材加上漢語拼音,亦可推廣至使用大陸教材之華校,使教材運用更廣泛。最後依照結論為教材使用者和後續研究提出建議。

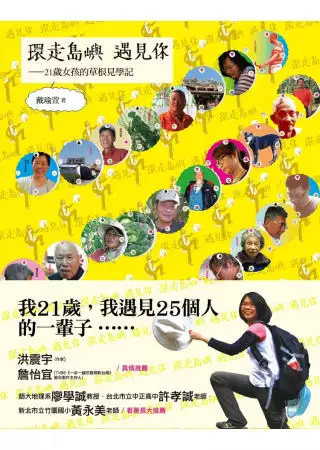

環走島嶼遇見你:21歲女孩的草根見學記

為了解決禮拜二夜市彰化 的問題,作者戴瑜萱 這樣論述:

◎好膽找自己!充滿自省企圖的另類青春旅行記錄--徬徨少年時、成年與未成年、青黃不接的轉換年紀,第一次的人生出走;21歲女性單獨上路,沒有行程規劃,卻有人生企圖 ◎走出學院象牙塔,幫市井小民寫自傳--25個旅途中隨機偶遇的草根人物,分屬於不同族群、地域、職業與年齡,有著截然不同的生活方式,與獨一無二的夢想,透過年輕的眼睛,看見島嶼多元旺盛的生命力。 ◎我21歲,我遇見25個人的一輩子…… 故事啊故事,島國之上的故事數也數不清,而這些個故事,是我將台灣走上一圈時,台灣小民用口述的方式,說與我聽的生命歷程,至今回想起來,他們說話的用字遣詞、臉上豐富的表情,依然在我心中不斷重播,或

許,他們的部分靈魂,已經透過了那短短幾小時的互動中暗渡陳倉,成為我心靈拼圖中的一些小塊了吧。… ~~戴瑜萱 年年拿書卷獎,跟著老師參與研究計劃,到補習班打工掙零用錢,明明日子過得充實又忙碌,她卻突然對生活中的一切失去了興致。等待上彩的青春生命,從未遭逢任何重大的打擊,為何對一成不變的生活與明確設定的未來感到如此地厭倦與迷惘? 或許多數人都已忘懷年少時第一次經歷的徬徨時刻,較之其他人生階段真槍實彈的困境瓶頸,初發生命的徬徨多麼容易被輕忽略過!女孩選擇不逃避,而且決定正面迎向「它」,21歲那年的大三暑假,她展開了人生第一次的出走。一個人環島,透過採集陌生人的的生命故事,試圖為自己生命的難題

找答案。 她遇到歷經滄桑的建商大哥、魚市裡呼風喚雨的旗魚盤商、台灣犬的伯樂、公園長椅上閉目養神的老兵、烈日下勞動的蕉農、義民廟前唱山歌聊天的客家老人、原住民部落奉獻一生的牧師、燒餅鋪的老闆、夜市裡賣雞蛋糕的年輕女生……旅途中,25個你我身邊再平凡不過的小人物生命,與女孩正面撞擊遭逢,在一段又一段夾纏柴米油鹽的生活敘述與迭盪起伏的生命經歷分享中,陷入谷底的女孩窺看到可能迎向未來的曙光,而一部青春視野的島嶼浮世繪也於焉誕生。 作者簡介 戴瑜萱 台灣島民,1991年出生於屏東,不過在台北長大。或許因為爸媽一直採取自由放養的態度,雖然從小是個乖乖牌,但骨子裡最討厭別人管東管西,所幸高中念了一所

沒人管的自由學校,而後依著「地理學就是以天地為教室」的浪漫想像,順利的成為台師大地理系的學生,至今已是第四個年頭了,倒也從未後悔過當時的決定,而喜歡到處跑,尤其喜歡自己的家鄉台灣、想要多多認識她,更是從未改變過的初衷。 自覺做事情總是三分鐘熱度,什麼都只會一點點的她,總是身處一種灰色模糊地帶,終於在大三那年陷入前所未有的「人生絕境」,想為自己重新找到一個棲身之地,於是開啟了一場環島的生命之旅。雖然寫作的經歷,頂多就是國高中的作文被老師拿來當著全班朗誦的程度,仍有許多要學習之處,但她仍然在旅途中的每個夜晚,一字一句寫下白天所遇每一個啟發她的人的故事,除了是送給自己的一份畢業禮物外,更想藉由這

本書,向所有台灣小民的母親:台灣,致上最高的敬意。

現代散文風貌研究~余光中散文新探~

為了解決禮拜二夜市彰化 的問題,作者劉淑惠 這樣論述:

從自認為以右手寫詩,左手寫散文,並將散文視為寫作的副產品,轉變為將散文與詩喻為雙目,缺一不可,到最後認定散文是一切作家的身分證,這段歷程,可看出散文在余光中的創作生命中,逐漸加深而且變重。創作歷程超越半個世紀,在這半個世紀中,學識淵博、才筆如椽的余光中,已為中國現代散文的寫作,闢出一條創新而廣闊的道路。 余光中提出現代散文創作的理論—彈性、密度、質料,並且親身實踐了自己的理論,創出獨特的余體現代散文,不但在技巧上創新突破;在內涵上深刻豐富;在風格上更是特出多變。 本論文以余光中散文為論述範圍,詩作與翻譯並不包括在內。全文共分為六章二十節,第一章敘述研究

動機,並對論述範圍作界定,第二章為作家生平,先將余光中生平的經歷與創作背景作完整說明,再將作品予以分期,呈現作者在不同時期,一樣的創作熱情下,文風的的改變。 第三章為余光中散文分類,將余光中散文分成三大類:詩化散文、論評書寫及旅遊文學,這三類文章皆自成一格,都是余光中值得深論的主題。第四章為主題內涵探討,筆者就余光中作品內涵,分析所傳達出的意境:從鄉關之情中理清他的「中國結」及「台灣結」;同時也探索親情、友朋之情及藝術陶冶在他生命中所佔的地位。 第五章是藝術經營的分析,在藝術的表現手法上,余光中本著對中國傳統的熱愛,並西方古典及現代的融匯,求新求變的精神

,在散文理論的支持下,不斷屢創新意,自成一格。 第六章是批評論,探討余光中對於文學觀念的革新與建立,並強調他在自己提出的散文理論下,親自成為一個實踐者,將自己的理論付諸實踐,而達到罕人能及的藝術高度。余光中的詩化散文、論評書寫及旅遊文學深化且豐富了現代散文,散文不再是他「左手的繆思」,而是他文學成就的另一座高峰。

禮拜二夜市彰化的網路口碑排行榜

-

#1.彰化夜市周期表 - 獨自擁有- 痞客邦

星期一:大村夜市(喜美超市)、彰化火車站後、員林大同夜市星期二:員林莒光夜市、彰化中央路橋夜市、社頭夜市、彰德夜市星期三:花壇夜市(忠孝路)、員 ... 於 isahooay.pixnet.net -

#2.溪湖夜市|星期六成功夜市美食大集合2019.12.18更新

來到當地就一定要逛在地ㄟ夜市~~~~. 朋友阿你們說是不是阿. 今天要來介紹溪湖星期六的夜市【成功夜市】 當然這個地方星期二也有開不過星期二攤位 ... 於 jason79101903.pixnet.net -

#3.溪湖星期二夜市的必吃,FACEBOOK、YOUTUBE、PTT和美食 ...

溪湖星期二夜市在2020 1月8日彰化溪湖星期三夜市海鮮叫賣直播- YouTube 的評價; 溪湖星期二夜市在[吃喝] 溪湖夜市(ㄚ頭滷味、QQ古早味鮮奶粉圓的評價 ... 於 nightmarket.mediatagtw.com -

#4.員林夜市星期六

員林林厝夜市: 員林市青山國小旁: 週五: 20元彰化員林龍燈夜市(原台鳳 ... 中央路橋夜市:星期二、五彰德夜市:星期二、四員林莒光夜市星期二、五林 ... 於 559960829.backstageparrucchieriuomodonna.it -

#5.2023過年逛夜市1篇搞定!全台27個夜市營業時間、必嘗小吃

加碼再介紹必吃的美食、小吃,不妨趁著假期來「迺夜市」啦~下載食尚APP, ... 街,是台北市著名夜市之一,也是台灣繼華西街夜市後的第2座觀光夜市。 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#6.精誠夜市| 彰化最大夜市攻略精選8間美食推薦每週三、五、六

我們一口氣共品嚐8間精誠夜市美食、祥旺地瓜球、豬血幫米血糕、數1數2炭烤香雞排、生炒鴨肉羹、活力檸檬王子、薰紅麴竹炭臭豆腐、旺記清蒸臭豆腐、 ... 於 safood.tw -

#7.二林夜市情報

二林鄰近夜市資料 ; 二林鎮, 二林王子夜市, 週二、五, 仁愛路土地公廟後面(台中商銀附近) (2018/8/17已遷至現址), 位置圖 ; 芳苑鄉, 草湖夜市, 週一、五, 芳苑鄉保安宮. 於 erlin.justnewlife.com -

#8.彰化北斗星期四夜市|南彰化最大夜市,必吃必買必逛Top10排行榜

周邊只有路邊停車可以停,需要步行點距離。 北斗夜市推薦必吃名單. 1.木瓜牛奶. 2.佳湘麵包. 3.串烤. 於 fupo.tw -

#9.[懶人包]彰化夜市清單@推薦美食/營業時間/擺攤地點攻略

田中夜市、二水夜市、田尾夜市、田尾海豐崙夜市、田尾公路花園觀光夜市、埤頭夜市、北斗夜市、溪州夜市、二林王子夜市、二林人文觀光夜市、永靖觀光夜市、溪湖夜市、溪湖 ... 於 funtop.tw -

#10.服務據點| 中華電信我的服務中心

透過GPS、行動網路定位,找出離您所在最近的門市提供優質服務(需要允許存取您的位置)。 門市查詢及預約. 於 my.cht.com.tw -

#11.2023年大彰化夜市時間地點列表 - 阿青的玩樂日記

彰化禮拜二夜市 有哪些? ; 員林市, 員林龍燈夜市, 週二、週五、週六、週日 ; 鹿港鎮, 鹿港鹿和夜市, 週二、週四、週日 ; 社頭鄉, 社頭夜市芭樂市, 週二 ; 二林 ... 於 achingfoodie.tw -

#12.家樂福 DM、促銷目錄、優惠內容、優惠券、折價券

家樂福 DM、促銷目錄、優惠內容、優惠券、折價券 · · 家樂福便利購DM 》愛的圓桌率澎𝝅來團聚_超市2【2023/1/31 止】 促銷目錄優惠內容 · · 家樂福便利購DM 》愛的 ... 於 coupondm.com -

#13.網羅全宜蘭9大夜市【營業時間、必吃必買美食、交通路線】羅 ...

星期二. 星期三. 星期四. 星期五. 星期六. 星期日. 夜市名稱. 羅東夜市 東門夜市. _. 清溝夜市. 員山夜市. 三星夜市 頭城夜市. 冬山夜市 馬賽夜市. 礁溪溫泉夜市. 於 www.welcometw.com -

#14.宜蘭美食推薦|羅東夜市Top 15排隊必吃美食地圖攻略(內有 ...

(2022.08更新)羅東夜市應該算是宜蘭人氣No.1的夜市了,每到假日別說吃 ... 聽說開賣2-3小時內就會賣完,其他還有脆皮、清蒸、麻辣口味都很好吃不會踩 ... 於 kenalice.tw -

#15.彰化- 星期二- 夜市清單- 懶人包- 一覽表@ 隨手記錄:: 痞客邦 ...

彰化 星期四夜市,大家都在找解答。 彰化- 星期二- 夜市清單- 懶人包- 一覽表彰化- 星期二- 夜市清單- 懶人包- 一覽表區域夜市名稱地址. ... 田尾, 田尾公路花園夜市, ... 於 igotojapan.com -

#16.請問彰化大型夜市在哪? - Mobile01

請問彰化大型夜市在哪? - 請問彰化每天的夜市在哪星期一,二,三,四,五,六,日並註明第一,二,三大至小請註明路名交接路口或是清楚的點謝謝(彰化縣第1頁) 於 www.mobile01.com -

#17.建商「鈔票滅12年永安夜市」 撒近50億買1.6萬坪土地「彰化造 ...

彰化 市有12年的永安街夜市,是許多在地人、學生的回憶,今年4月貼出公告,因為土地鑑界需要停業,原本攤商以為只是暫時的,沒想到接著又公告,「夜市 ... 於 www.storm.mg -

#18.彰化精誠、花壇夜市10月起每週再加開一天- 生活 - 自由時報

彰化 市精誠夜市、花壇忠孝夜市將從10月起,每週再加開一天,精誠夜市從10月6日起每星期三到日都有營業,花壇忠孝夜市從10月4日起每星期二、日營業! 彰化 ... 於 news.ltn.com.tw -

#19.社頭芭樂市場夜市|彰化星期二、六夜市,簡單的小夜市。

社頭芭樂市場夜市|彰化星期二、六夜市,簡單的小夜市。 彰化星期六夜市屬彰化精誠夜市最大場,但除了它,社頭、田尾、溪湖也都有夜市,這次我要介紹 ... 於 ieatcandy.tw -

#20.TW_臺灣彰化〝二林鎮週六限定夜市 二林金仔角觀光夜市

回二林好多年的,竟然才第一次逛二林的夜市, 就讓我們來找美食吧! 二林金仔角觀光夜市(原人文夜市) 地址:彰化縣二林鎮大勇街23號營業時間:每週 ... 於 river8698.pixnet.net -

#21.【彰化夜市懶人包】2023彰化夜市營業時間、地點與著名小吃 ...

白天的彰化有美麗的山、海、平原景觀,夜晚同樣也有許多不同的夜市人文風景,每天都有不一樣的精彩故事, ... 營業時間:星期二、星期五、星期六、星期日17:00–01:00. 於 elainelife.com -

#22.生命鬥士的熱血志願:做自己與別人生命中的天使

大哥開始教我玩掌上型的遊戲機,一來替我解悶,二來順便練習手指的使用,長期玩這期間遇到寒暑假 ... 時已是晚上十點多了,她這跑到彰化夜市買我最愛吃的章魚燒和脆皮濃湯, ... 於 books.google.com.tw -

#23.CP值爆高的夜市,到底有哪些必吃美食?(持續更新中2022.9.10)

Aman&Eva 最近愛上了【精誠夜市】 距國1彰化交流道非常近我們從大里到 ... 這是我們第一次去時還不到十點賣到只剩下一種而且還是剩2盅而已. 於 chy681111.pixnet.net -

#24.禮拜二夜市

夜市 地址:彰化市永安街,家樂福附近. 夜市時間:每週二、四營業擺攤. 和美東發夜市. 夜市地址:彰新路與東發路路口,全家旁. 和美美寮路夜市. 夜市地2 days ago台中夜市 ... 於 titanfactory-boutique.fr -

#25.超過80個彰化景點,一日遊二日遊行程規劃,景點.美食.主題路線 ...

2023最新彰化景點就醬玩~跟著滿分說走就出發!真的不要小看台灣本島面積最小的彰化縣因為好玩美拍的景點,彰化景點也超級多的像是姐妹閨密最愛的夢幻 ... 於 fullfenblog.tw -

#26.彰化景點|帶你玩彰化一日遊,40個彰化必玩好地方

這篇小兔小安帶你玩彰化新景點~ 推薦彰化一日遊去處與行程分享, ... 彰化扇形車站開放時間:星期一公休; 星期二~五13:00~16:00; 星期六. 於 bunnyann.com -

#27.【台中景點地圖】沒去過落伍了!2023激推39個台中景點推薦 ...

台中、彰化陳小沁 2022-11-01 0 ... 號倉庫藝術特區、臺中市第二市場 【南區】國立台中圖書館、忠孝路觀光夜市、台中城隍廟 ... 地址: 台中市西區民生路368巷2弄6號 於 candicecity.com -

#28.彰化夜市.和美仁愛夜市(不少精誠夜市排隊名店進駐!)

精誠夜市#和美仁愛夜市#禮拜四夜市#彰化夜市因為住和美的同事的介紹小衛兒才知道和美仁愛夜市攤販有不少是精誠夜市的排隊名店來進駐的! 於 ko310kmo.pixnet.net -

#29.彰化夜市 員林龍燈夜市、一周四天、好逛好吃好便宜的中型夜市

我們是星期日晚上6點就來了,這時候還沒有什麼人,不過攤位大致上都已經開始營業。 遠遠就為道辣炒年糕的香味~. 於 boo2k.com -

#30.【羅東夜市必吃地圖】2023羅東美食推薦!羊肉湯 - 波比看世界

宜蘭羅東夜市是宜蘭最受歡迎的夜市,每到晚上總是人聲鼎沸。2023羅東夜市必吃美食&最夯攤位推薦哪幾家? ... 羅東夜市美食2:羊舖子當歸羊肉湯. 於 bobby.tw -

#31.嘉義文化路夜市》夜市必吃美食大集合 - 青青小熊

嘉義的文化路夜市, 位於文化公園以北的文化路, · 服飾有的是網路知名店家, 有的則是時下流行的, · 御香屋有二店了, 新店位置就在林聰明砂鍋魚頭的隔壁 ... 於 yoke918.com -

#32.【台南景點2023】台南一日遊好玩景點推薦&台南市區郊區 ...

地點:台南市中西區普濟街79號; 時間:2023/1/16~2/11 ... 台南花園夜市聚集著好幾百攤的各種美食,光是考慮要吃什麼都得花上不少時間,這裏精選20間 ... 於 mimihan.tw -

#33.蝦皮店到店門市查詢|店到店營業時間|全台據點一次看

蝦皮店到店門市目前已在台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹、台中、彰化、 ... 2.為了提供您更優質的服務體驗,部分門市將進行門市整修,整修後將轉為智取店。 於 shopee.tw -

#34.彰化- 星期二- 夜市清單- 懶人包- 一覽表 - 隨手記錄- 痞客邦

彰化 - 星期二- 夜市清單- 懶人包- 一覽表. 區域, 夜市名稱, 地址. 二林, 二林王子夜市, 彰化縣二林工商、台灣楓康超市. 田尾, 田尾公路花園夜市, 彰化縣田尾鄉公所路, ... 於 ytliu0.pixnet.net -

#35.雲嘉南地區夜市一覽表(台南嘉義雲林夜市彙整) (VR實景旅遊網 ...

美食參考資訊:. 烤山豬肉、豆乳雞、阿美芭樂、紅妃香腸.大腸、木櫥滷味、可莉餅、黑糖珍奶、小統一牛排、四草蚵仔煎、炸蟋蟀、二師兄滷味、那瑪卡西、碳烤雞排、鴨肉焿、 ... 於 www.vrwalker.net -

#36.精誠夜市營業時間 - Pway

禮拜 六人很多攤有比較多~~禮拜三跟五就比較舒服還可以開車去有位子停! 中央路橋下的夜市好像禮拜五有~~ 永安夜市禮拜二跟四有彰化今新增1確診4月3日 ... 於 pway.ch -

#37.臺中市- 縣市預報| 交通部中央氣象局

星期三01/25 白天 晴時多雲 9 - 18 48 - 64 晚上 · 星期四01/26 白天 晴時多雲 12 - 20 54 - 68 晚上 · 星期五01/27 白天 晴時多雲 · 星期六01/28 白天 晴時多雲 · 星期日01/29 ... 於 www.cwb.gov.tw -

#38.彰化- 星期四- 夜市清單- 懶人包- 一覽表@ 隨手記錄 - 健康跟著走

星期二夜市彰化 - 大村,大村夜市,彰化縣大村鄉大仁路一段喜美超市路段.北斗,北斗夜市,彰化縣北斗鎮五權路與興農路二段交接.和美,仁愛夜市...彰... 於 info.todohealth.com -

#39.[彰化景點]2021彰化夜市大總覽地點-時間 - 艾比奶奶

鄉鎮 夜市名稱 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 地點 二林鎮 仁愛路王子夜市 V V 彰化縣二林鎮照西路361‑331號 金仔角觀光夜市 V V 彰化縣二林鎮大勇街23號 大村鄉 大村夜市 V 彰化縣大村鄉 於 ivygranny.com -

#40.地點- 營業時間- 懶人包- 彰化夜市清單 - 全台寺廟百科

全台寺廟百科,員林, 大同夜市, ✓, ✓, 彰化縣員林鎮大同路二段, 已移至龍燈夜市. 埤頭, 埤頭花園夜市, ✓, ✓, 彰化縣埤頭鄉中南路145號(埤頭國小旁), A: 沒什麼攤. 於 temple.imobile01.com -

#41.【2022鹿港老街半日一日遊】在地人帶路的必吃美食小吃景點

地址:彰化縣鹿港鎮民族路第一市場內. 鹿港市區裡的老店隨便都是50年以上的歷史,這間位在第一市場裡的發記粉粿冰也是好幾代囉!! 【2022鹿港老街半日 ... 於 2hyperlife.com -

#42.星期二晚上彰化有夜市嗎?在哪邊呢 - 玩樂天下

星期二 晚上彰化有夜市嗎?星期二晚上彰化有夜市嗎? 二、五中央路橋旁六精誠中學旁參考資料彰化人. 彰化銀行,彰化縣政府,彰化基督教 ... 於 xmasp10234.pixnet.net -

#43.禮拜二超適合選擇障礙的人來「地瓜球.烤香腸.黃記臭豆腐.源記 ...

彰化 員林龍燈 夜市 -一週四天的 夜市 ~ 禮拜二 超適合選擇障礙的人來「地瓜球.烤香腸.黃記臭豆腐.源記蒜香豆干.麻吉行動玉米」《牛舌吃好料EP 173》台灣街頭 ... 於 www.youtube.com -

#44.彰化- 星期二- 夜市清單- 懶人包- 一覽表@ 隨手記錄 - 訂房優惠

禮拜二夜市 ,大家都在找解答。彰化- 星期二- 夜市清單- 懶人包- 一覽表. 區域, 夜市名稱, 地址. 二林, 二林王子夜市, 彰化縣二林工商、台灣楓康超市. 於 twagoda.com -

#45.臺灣夜市列表- 维基百科,自由的百科全书

本文列出臺灣營業中的夜市:. 臺北饒河街觀光夜市 · 臺中逢甲夜市 · 高雄六合夜市 ... 花蓮東大門夜市 ... 神岡夜市(北庄星期二夜市), 神岡區中山路與神岡路, 週二. 於 zh.m.wikipedia.org -

#46.彰化縣夜市一覽表 - 行動網路電視台

名稱 地點 營業日 彰化中央陸橋夜市 彰化市天祥路,中央陸橋底下空地。 週二、五、日 彰化精誠夜市 彰化市林森路146號 週三、五、六 和美東發夜市 彰新路與東發路路口,全家旁 週四 於 tvtw.live -

#47.社頭夜市 芭樂市場每※周二六營業彰化社頭 - RayTV - 痞客邦

今天Ray帶大家來逛逛社頭夜市也有稱芭樂夜市因為地點位於彰化縣社頭鄉芭樂果菜交易市場營業時間是週二以及周六當天我大約六點到天色還沒完全暗下來 ... 於 raytv.pixnet.net -

#48.歡迎光臨-埔心牧場

... 【得獎公告】2022/12/16(五)-2022/12/28(三)萌萌村選村長(現場投票) · 2022/12/31(六)~ 2023/1/2(一) 萌萌村長慶就職 · 2022【聖誕活動】水豚耶誕造勢會 ... 於 www.pushin-ranch.com -

#49.彰化- 星期二- 夜市清單- 懶人包- 一覽表@ 隨手記錄

彰化夜市 時間,大家都在找解答。 區域, 夜市名稱, 地址. 二林, 二林王子夜市, 彰化縣二林工商、台灣楓康超市. 田尾, 田尾公路花園夜市, 彰化縣田尾鄉公所路, ... 於 itravelth.com -

#50.【埔里美食】2023最新版盤點埔里50間人氣美食假日就是要 ...

地址:南投縣埔里鎮自強路188號營業時間:早上10:30-下午18:00;連續假日都有營業,擔心撲空可以事先詢問店家公休日:週二、週三 ... 於 lyes.tw -

#51.彰化夜市導覽 - 拜拜網

週二、五、日, 附有停車場停車方便. 彰化精誠夜市 · 彰化市林森路146號, 週三、五、六, 星期三、五機車停車場於夜市旁、星期六機車停車場為精誠中學內。 於 baibai.com.tw -

#52.錢櫃PARTYWORLD-首頁

2023-01-23 (星期一), 2023-01-24 (星期二), 2023-01-25 (星期三), 2023-01-26 (星期四), 2023-01-27 (星期五), 2023-01-28 (星期六), 2023-01-29 (星期日). 於 www.cashboxparty.com -

#53.彰化星期一夜市

我們一口氣共品嚐8間精誠夜市美食、祥旺地瓜球、豬血幫米血糕、數1數2炭烤香 ... 現在喬遷到彰化田中高鐵站旁,變成「 田中高鐵夜市」,每個禮拜三、 ... 於 bcrs.ch -

#54.彰化最大最強夜市,吃喝玩樂超好逛!(營業時間、停車)

若是想一次嚐到多家排隊美食,建議5點半前就抵達,「數1數2碳烤香雞排」可先付款,時間到再去拿;再來人潮最誇張的是「祥旺地瓜球」、「松林蔥油餅」、「 ... 於 brainfart99.pixnet.net -

#55.彰化景點美食【永安夜市】懶人包!營業週二四.吃喝玩樂 ...

地點:南彰化跟北彰化各大夜市 星期二:員林莒光路( 台鳳夜市) 星期四:彰化市( 永安街夜市) 家樂福旁邊 星期三、五、六:彰化市( 精誠中學夜市) 於 misshuan.tw -

#56.哈棒傳奇之哈棒不在 - Google 圖書結果

垃圾桶裡的林俊宏插嘴整個彰化市沒有一間國中制服的短褲是綠色的王國想都沒想綠色 ... 都嚇了一大跳喔我昨天好像有看到老大的背影王國開口而且昨天沒有精誠夜市好不好? 於 books.google.com.tw -

#57.和美星期二四仁愛國際文創觀光夜市 - Facebook

Page · Local business · 彰化縣鹿和路六段, Taichung, Taiwan · +886 932 585 441 · Rating · 5.0 (17 Reviews) · See More About 和美星期二四仁愛國際文創觀光夜市. 於 www.facebook.com