現居美國證明書的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦強‧克斯鐵特爾寫的 搶救與殺戮:軍醫的戰爭回憶錄 和麥爾坎.葛拉威爾的 異數:超凡與平凡的界線在哪裡?〔典藏紀念版〕都 可以從中找到所需的評價。

另外網站表格下載- 文件證明 - 外交部領事事務局也說明:1, 文件證明申請表(向本局、外交部中部、南部、東部及雲嘉南辦事處申辦時使用)(odt ... 11, 中華民國國民現居國外證明書(辦理勞動部勞工保險局業務使用)--連結至勞動部 ...

這兩本書分別來自時報 和時報出版所出版 。

國立中正大學 歷史所 呂芳上、雷家驥所指導 王惠姬的 中國現代化的推手--以留美實科女生為主的研究(1881-1927) (2006),提出現居美國證明書關鍵因素是什麼,來自於清末民初 女子留學生 實科 留美學生 中國現代化與理工農醫科留美女生。

最後網站最新.10.10|輸入個案近4個月最多比率約4% 首現XBB.1亞系則補充:【 23:49】早前有7名私家醫生因涉嫌濫發合共逾2萬張醫學豁免證明書,被 ... 在電台節目表示,美國的二價及單價疫苗雖針對BA.1,但因與目前流行病毒株 ...

搶救與殺戮:軍醫的戰爭回憶錄

為了解決現居美國證明書 的問題,作者強‧克斯鐵特爾 這樣論述:

槍或聽診器? 弗里澤中校直視著我,直言不諱: 「軍隊幹的是殺人放火。你是醫生,無所謂嗎?」 克斯鐵特爾的生命故事是不平凡的。 身為印第安人,他在威斯康辛州歐奈達保留區的貧窮單親家庭長大,努力成為IBM白領階級後,在所有人都潑他冷水時下定決心一圓兒時夢,奮力進入大名鼎鼎的梅奧醫學院攻讀醫學博士。順利畢業並如願成為急救醫生的他,為了貢獻所長,還主動投身國際人道救援工作前往盧安達。 這樣一個從小就夢想成為醫生的人,卻在四十二歲時投效了軍隊。 戰場上,軍人和醫生缺一不可。他前往伊拉克執行過三次戰地任務,然而,作戰醫學的艱難之處在於不是所有人都該搶救,不是所有生命都能得救,但軍事

教科書從沒教過軍醫該如何自處。 身為一位軍醫,醫者之魂與軍人之心如何在一副身驅裡共存? 「軍醫通常會恪守醫道,但軍醫訓練也會教他們在必要時取敵人性命。 我完全了解自己必須同時掌握這兩套技巧,才能成為一位軍醫。」 ――強.克斯鐵特爾 好評推薦 *Amazon.com四.六顆星佳評推薦 *蘇上豪醫師(《開膛史》作者)專文推薦 媒體佳評 克斯鐵特爾有說故事的天賦,他把一個壯盛的故事壓縮成容易理解、可讀性極高的書。本書最強烈的部分不適合心臟衰弱的讀者,而他描述的東西並不是可有可無的……它們是現代戰爭醫學的冷酷事實。――Amazon讀者Long-Suffering

Technology Consumer 讀來沉重而感傷,卻欲罷不能。……這本書以切身經歷描繪戰爭所塑造的生命。……《搶救與殺戮》非常有力地提醒我們必須聆聽的理由。――《華爾街日報》 克斯鐵特爾的勇氣和韌性是多麼傑出,為我們詳盡呈現軍醫的生活和工作……本書不僅僅是戰爭故事而已,克斯鐵特爾還描述了他的復原、他的醫療生涯告終以及重新學習最後獲致這本回憶錄的過程,寫來處處充滿感情……喜歡戰爭回憶錄的讀者與正在尋找感人生命故事的任何人,本書不容錯過。――《圖書館期刊》 克斯鐵特爾成為軍醫的故事精彩無比……但這個故事最大的價值在於他持續不斷的雙重復原之路,一是中風,一是PTSD。……《

搶救與殺戮》本已是紮實有力的故事,作者身為醫生並檢視自己的病況及關鍵治療時機,則讓它更添深度。這是一本富於啟發的回憶錄。――《克庫斯評論》(Kirkus Reviews) 克斯鐵特爾寫的是戰爭的不人道之中,醫學的人性,寫得津津有味,讓人著迷。――Matt McCarthy,《醫生馬上就來》(The Real Doctor Will See You Shortly)作者 克斯鐵特爾的自傳《搶救與殺戮》寫到了身為軍人(志在傷害或殺戮)和醫生(志在醫療)這兩個角色的怪異衝突,還有他如何「越限」而在某種程度上調和其中的矛盾。他經常提到他想成為醫生的決心有多麼強烈,而他心想事成之後,隨即迫不

及待想去世界上最需要他幫助的地方服務。……從商業人士變成醫生和軍官;從醫生到中風病人;從一般的中風患者到作家,克斯鐵特爾寫得清晰又坦率,無論是成長、處理相互矛盾的極端情況或是面對非常困難的事情,他總是使用「越限」(crossing)來描述不得不採取的行事作風。――Amazon讀者A reader 作者簡介 強.克斯鐵特爾(Jon Kerstetter) 強.克斯鐵特爾是醫生及退休的美國陸軍飛行外科醫生。他畢業於明尼蘇達州羅徹斯特的梅奧醫學院(Mayo Medical School),於一九九四年加入愛荷華州陸軍國民警衛隊擔任醫療軍官,直到二○○九年退休。 克斯鐵特爾醫生擁有猶

他州大學的商業碩士學位和俄亥俄州阿什蘭市阿什蘭大學的創意非虛構文學碩士學位。 他也是約翰霍普金斯大學在科索沃的急救醫學教學計畫國內主任,並為盧安達、波士尼亞和科索沃的衝突,以及洪都拉斯的颶風災難提供人道主義醫療護理。 克斯鐵特爾曾在三次的伊拉克戰地任務中擔任美軍的戰地醫生與飛行外科醫生。他和妻子現居於愛荷華市,育有四名子女。 譯者簡介 黃開 自由譯者。 譯有《計時簡史》、《敘利亞戰爭》、《聽懂臨終絮語》。 [email protected] 推薦序-人生十字路口的橫渡與超越(蘇上豪醫師) 楔子 第一部 學習 臨近界限 邊界層 第二部 戰鬥

61N 戰區 徵召 SimMan 紐約營 法醫學 檢傷分類 彈道演習 越界 第二次戰地任務 閃亮的冬日 拉鏈的聲音 全球霸王 第三部 適應 甦醒 診斷 發現 中風學校 閱讀 冬日夢 聖路加醫院 象人 治療:榮民醫院風格 清單 思考等級5.3 斜(寫)作 第四部 克服 在各種越界之外 後記 誌謝 推薦序 人生十字路口的橫渡與跨越 文/蘇上豪醫師(《開膛史》作者) 剛拿到美國軍醫克斯鐵特爾的《搶救與殺戮》書稿拜讀時,楔子裡描述的情節,一度讓我以為這本書裡的故事可能有如電影《鋼鐵英雄》(Hacksaw Ridge)的主角杜斯遭遇的狀況:一位軍醫在槍林彈雨中,除了要不停搶救因

為戰鬥而受傷的士兵,還必須在救人與敵軍交火的兩難情況下克盡職責。但是仔細閱讀後卻發現,完全不是那麼回事。若讀者要求我以簡短的敘述來介紹這本書,我認為它應該是「個人回憶錄」、「醫師訓練、養成與蛻變」和「人生自我修練與完成」三個面向合組而成的作品。 翻開書一路讀下去,讀者將了解克斯鐵特爾的成長相當精彩。一位來自威斯康辛州歐奈達印地安保留區的原住民,如何在母親含辛茹苦的養育下,靠著自己不斷的努力與學習,成為一位頂尖的急救專科醫師,甚至在使命感軀使下加入美軍,成為戰鬥醫師與飛行外科醫師。他更不吝奉獻自己的專業,深入種族屠殺後的盧安達照護患者,並在波士尼亞和科索沃的衝突中訓練當地醫師,甚至參

與了三次美國與伊拉克戰爭的戰地任務,讓我們了解醫師與軍人兩者之間的相似與矛盾。 當然,不得不提到的是書中後半段作者中風之後的遭遇。從一開始的排斥,到最後全力投入復建,讓他的認知缺損與行動不便大幅改善,到最後加入藝術碩士的課程開始練習寫作。讀者們一定很難想像,這本書是克斯鐵特爾中風七年之後,一位口齒不清、記憶減退與行動不便的病人,費盡心思所完成的作品,絲毫看不出中風對於他遣詞用字造成的阻礙,所以我才說它是一本精彩的個人回憶錄。 書中也談到了作者成為醫師的過程。小時候的生病經驗讓他開始懷抱「當醫師」夢想,可惜並不順遂,在大學預醫時被淘汰了,轉往商學院發展。但他並不氣餒,之後在努

力與因緣際會下,竟然在商學院「壓力生理學和工作績效」的博士研究計畫中得到鼓勵,順利申請到知名的梅奧醫學院就讀,實現夢想。 上述狀況有點類似臺灣「學士後醫學系」的報考,只是美國的條件更嚴苛。臺灣是大學畢業後即獲得考試資格,反觀美國,還必須在其他專業領域中從事醫學相關研究,才有進入醫學院窄門的資格,因此美國的醫學院畢業生得到醫師(doctor)的資格時,其實也包括了「博士」的學術地位。 作者在醫學院畢業後,選擇以急診醫學為志業,卻因為不滿足現狀,再加上希望可以拯救更多命危患者,決定志願從軍,即便當時他的年紀已超出一般美國軍醫徵召的平均歲數,依然通過測試成為軍醫,日後甚至學

會了駕駛戰鬥直升機。 豐富的資歷與充滿勇於嘗試的欲望,克斯鐵特爾參與了盧安達、科索沃與伊拉克戰爭的醫療任務,讓他幫助更多緊急需要的患者,可惜過程並不是那樣完美,因為上述的情況常讓得他覺得,即便擁有高超的醫術,也無法得到發揮的機會,就如同他在書中所言:「我眼睜睜看著他的死亡,空有技能卻沒有治療的力量,戰爭肆虐,一位愛荷華州來的醫師,不再有任何合理的機會能夠挽救盧安達的無辜母親。」 於是,作者蛻變,寫下這段體悟:「即使我依舊為他們難過,但我也能抽離感情,我已養成了一項技能:在精神上超然,在實務上盡力。」 軍醫出身的我,雖然沒有經過戰爭的洗禮,卻同樣感同身受。面對

無法救治病患的深沉無力感,雖然充滿無奈,仍然得收拾心情,勇敢面對。 例如九二一大地震剛發生時,我在國軍高雄總醫院擔任外科部總醫師。醫院接到救災指示後,外科部主任交付我調度人力的工作。隔天下午,我指派的學弟已挺進嚴重的災區集集鎮,斷斷續續的通訊中,原本以為到達的人員可以投入緊急的醫療任務,但電話那頭學弟急切的語氣卻讓我紅了眼眶――他並非要求加派人力,反而希望我趕快送屍袋過去,因為集集鎮公所前的空地已經無法承受死亡大體的負荷,很多往生者僅能以床單覆蓋,沒有冷凍櫃與屍袋可以安置。 隨著離地震發生當天愈來愈遠,我派去的醫師變成只能在倒塌的建築物前面和檢察官合作,為那些被挖出的罹

難者開立「死亡證明書」,完全沒有外科醫師發揮的空間。 等到地震救災工作告一段落,外科部同仁都收到了前總統李登輝先生特別打造的紀念幣,表彰我們在救災中的協助。這是我一生收到最名不符實的感謝,面對無法救治患者的無力感,我和克斯鐵特爾一樣。 最後,我想談一下作者在書中傳達的「人生自我修練與完成」。 克斯鐵特爾從一個社會地位低下的印地安原住民,經過不斷努力,不僅成為頂尖的醫師,更在中風後完成了這本文字洗鍊的回憶錄,如同他在書中所言: 「從塑造我的力量和試圖定義我的界限,我學到了什麼?在我所有的醫療與軍事訓練中,有一件事日益明顯:我珍惜學習與探索,更甚於人類的其他努

力……我無法容忍無聊或停滯,在不斷挑戰界限時,也持續前進著。」 的確,這種精神不只形塑了他,讓我們欽佩他「持續前進」的精神,就像法國存在主義大師沙特所言:「人除了自我塑造之外,什麼也不是」――克斯鐵特爾透過本書,鮮明傳達了自己一直遵從的理念,讓人無法忽視。即便中風退出醫界,他仍然寫出如此令人感動的故事。 如果你問我如何對這本書下註腳,其實作者早就已經做了。本書的原文書名是「Crossings」,字面上具有多重意義,可以是「十字路口」,也可以是「橫渡、穿越」,更代表了「越界」或「超越」,這篇推薦序題為「人生十字路口的橫渡與跨越」,就是為了表達我心中對克斯鐵特爾的尊敬,也希

望讀者能靜下心來好好品味這本發人省思的回憶錄。 楔子 2003年,伊拉克 一名士兵橫躺在沙地上,頭部底下有一大灘鮮血,嘴巴在空氣中吞嚥著。他的雙目呆滯,頭歪向一邊,四肢一動也不動。他是一名年輕的士兵,十幾二十歲的年紀,此刻應當是大學新鮮人,或者是高中剛畢業,一邊尋找暑期打工,一邊思考未來的人生走向。不出五分鐘,他大概就會在你的腳邊魂斷塵埃,你的鞋底和軍服都會帶著他的血漬。 你擁有搶救他性命的醫療技能,你所受的戰鬥訓練使思考和行動更加果決。你的反應充滿自信,甚至到了隨心所欲的地步,但你也深知,救回頭部受創的傷患需要極大的運氣。也許今天正是你走運的日子,你能救活傷患,因此感到心安。可是,這名

士兵的頭殼有一個彈孔,腦漿滲了出來,加上大量失血,你也會覺得到頭來他寧可就這樣命喪沙場,在離家千萬里的地方,在其他同袍的注視下死去。你的直覺告訴你,眼下這名特殊的士兵有倖存的機會,也知道即使他能安然返鄉,餘生將在痛苦中度過。 若以呼吸比喻,軍人和醫生的呼吸之道大不相同,同時身為軍人和醫生則需要兩者兼備:一個肺供軍人呼吸,一個肺為醫生效力。這種呼吸之道獨特又奇異,由兩類大異其趣的DNA糾結混合而成。 這種基因編碼既天然又違反自然,殺戮懂得的和醫療一樣多,方才專注子彈呼嘯的聲音,轉瞬即是留神傷者的呼叫。它在兩邊來來去去,對雙方又愛又恨。扣下扳機,包紮傷口。先是前者,再來是後者,均是戰爭時不可或缺

的,讓我從醫生到軍人又從軍人回到醫生,迅速切換身分,不假思索它們的差異,因為終究只有一件事是重要的:上一刻要像個軍人呼吸,下一刻要像個醫生吐納。戰爭,醫療。吸氣,吐氣。 軍醫的呼吸需要大舉吸納氣息:要吸入戰爭如同吸入空氣,牢記所有飛機的外型,學會心戰和夜戰、通訊和情報,當個彈道學和小組戰術的學生。還要研究人體皮膚、心臟、肺和大腦的美妙與均衡,學習血液的化學及體內循環的物理學,觀察完美步法的力學,在臉上、雙耳及手背塗抹迷彩,讓肌肉掌握肉搏戰的速度,鍛練到收發自如的境界,以及訓練你的心智作戰、雙腳格鬥、雙手進行手術。你先教會手指認識最微小的病瘤和心跳的規律節奏,再教它們滾花鋼製成的扳機和金屬彈殼是

什麼觸感。

中國現代化的推手--以留美實科女生為主的研究(1881-1927)

為了解決現居美國證明書 的問題,作者王惠姬 這樣論述:

本研究發現清末自1881年金雅妹留學美國以來,至1927年為止,留美實科女生至少有124位。實科主要指理、工、農、醫等學科,其中攻讀醫科人數最多,有41人,主要是婦產科;其次是化學科,有15人;再次依序是數學(11人)、生物(10人)、護理(9人)、心理(8人)、營養(7人)、物理(6人)、衛生(4人)、植物(4人)、動物(3人)、農業(2人)、牙醫(1人)、兒科(1人)、化工(1人)、建築(1人)、航空(1人)、園藝(1人)等。她們當中以就讀密西根大學與哥倫比亞大學為最多。她們當中,也不少官費生,尤其清華學校的專科女生與特別費女生。另外,自費生也有多位獲得教會資助、美國的大學獎學金,以及清

華的津貼。她們在國內大多就讀教會女校,少數就讀公立或私立女校;在國內預備階段的教育程度,在清末多為中學程度,1920年出現大學程度者,顯示教育素質逐次提升。直到1937年抗日戰前,他們人數雖不若留美男生,也比不上留日女生,但獲得高級學位者不少,如博士15位、碩士29位、學士37位。 她們除了用巨D學讀書,學習當時的各類科學新知以外,也把握機會體驗美國文化與生活,參予課外活動,包括校園內外的學習,如校園內的社團、學生會、中國同學會、基督教諸多事工,還有假期訪友、郊遊旅行,以及打工、談戀愛等等,生活多采多姿。並且藉這些機會,觀察美國女子的言行舉止,效尤她們的獨立自主、勇敢自信等優點;同時也比

較反省中國女性文化的缺失,做為一種攻錯的參考。 她們返國後,以行醫濟世最具有貢獻,如金雅妹、釭儽情B石美玉、康成、李美珠、林惠貞、王淑貞、鄺翠娥、倪徵琮、葛成慧、丁懋英、方蓮珍。陶善敏與楊崇瑞從事公共衛生。前者鑽研防疫科學,後者還在助產士學校主持訓練培育新式助產士,先後在衛生所開班、學校授徒。還有伍哲英、潘景之等,以專業護理知識,協助醫師與醫院的護理工作,並且參與護士的培育訓練。其次,如吳貽芳、王世靜、王季玉、余寶笙等是擔任中上學校的實科教師,甚至出掌校長。 若當教師是知識的傳遞者;做科學研究工作,則是知識的生產者。她們從事專精的科學研究的人數雖少,貢獻卻是頗具開創性。尤其沈驪英改

良麥類等農作物品種,酆雲鶴對麻織品的改良,以及營養學研究等,使抗戰期間棉糧的生產,維繫中國軍民衣食的基本需求。在獨當一面之餘,還能與丈夫或其他男性協同合作,進行更大規模的科學研究,產生更多的影響與貢獻。釵h留美實科女生,無法更上一層樓的從事科學研究,或者說科學研究的成就不高,歸咎其因,主要恐怕還是為結婚進入家庭,難以簡畾a務的牽絆。加上性別文化的偏見,包括女性的身心結構與性情,不適合學習科學,遑論研究科學。近代西方,雖先後出現居里夫人等少數幾位得諾貝爾獎女科學家,但屬鳳毛麟角,且性別歧視仍存,不下於東方社會。本文證明中國留美實科女生,以往在留學教育史的研究上被埋沒。其實,在攻讀實科的諸領域中,

女性不但未曾缺席,且有頂尖的表現,及獨特的貢獻。在婦女史上,也長期受到忽略。她們具有先進的女科學家角色,對中國現代化的推動,儼然另一群不可或缺的推手。

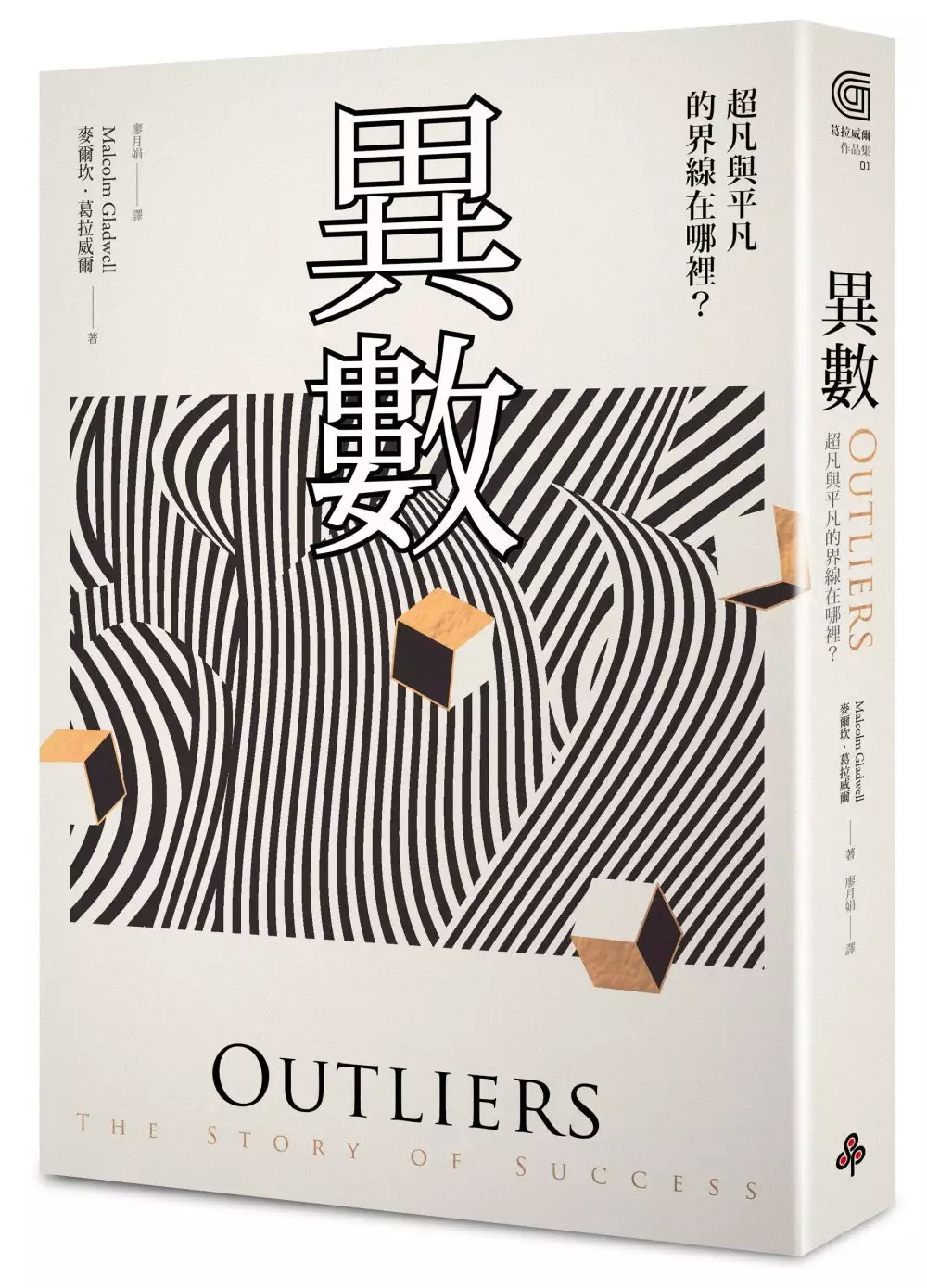

異數:超凡與平凡的界線在哪裡?〔典藏紀念版〕

為了解決現居美國證明書 的問題,作者麥爾坎.葛拉威爾 這樣論述:

—————傳奇暢銷作家 葛拉威爾————— 破解天賦與機運的迷思,揭露成功者的真正樣貌! ▍出版六年至今,穩居AMAZON社科心理類書TOP 1、蟬聯《紐約時報》暢銷榜近200週! ▍上市即迅速攻占《紐約時報》、《華爾街日報》、《出版人週刊》、AMAZON、Barnes & Noble等全美重要暢銷書排行榜第1名。 ▍《時代》雜誌、《經濟學人》、美國《商業週刊》、《Booklist》、《Newsweek》、《浮華世界》、《GQ》、《新科學人》、《自然》、《紐約時報》、《華爾街日報》、《波士頓環球報》、《舊金山紀事報》、《今日美國》、《週日泰晤士報》、《亞特蘭

大新聞憲政報》、CNN、CBS、Street TV⋯⋯等媒體熱烈報導、好評不斷。 天賦與努力不能保證成功 文化必然影響命運,優勢往往來自機運! → 台灣的父母常有孩子應該早一年入學的迷思,但提早入學其實有礙學業成就——為什麼? → 能不能成為運動明星,要看出生月分?——為什麼? → 亞洲人的祖先都種稻,所以天生具有數學優勢——為什麼? → 紐約頂尖律師崛起的優勢之一,在於父母都是成衣工廠的工人——為什麼? 一聽到成功的經驗,人們總想知道成功者有何人格特質、有多聰明、具備什麼樣的特殊能力,或者有什麼與眾不同的生活方式。多數人總認為,成功與個人特質息息相關。但是,

擅長以全新觀點詮釋大量事例與數據的葛拉威爾,在本書第1章即直指:「成功和你想的不一樣。人們對成功的觀念,有些根本就是錯的!」 成功的原因,不只攸關成功者如何早慧或者奮發,隱藏在他們背後的某些優勢、機會與文化遺產,往往才是決定成敗的關鍵。在本書中,葛拉威爾以加拿大曲棍球明星隊伍、披頭四、比爾蓋茲、頂尖猶太籍律師等成功事證為例,剖析成功的源由,深刻分析天賦、努力、機運、文化是如何相互交織,帶來了成功,或者,也註定了失敗。 各界推薦 王文靜|商周集團執行長 朱 平|肯夢AVEDA創辦人 洪震宇|作家 洪 蘭|陽明大學神經科學研究所教授 孫中興|台大社會系教授 徐

光宇|統一星巴克總經理 陳文茜|作家・資深媒體人 陳藹玲|富邦文教基金會執行董事 詹宏志|PChome Online網路家庭董事長 ▍一致推薦(按姓氏筆畫排序) ▍ 葛拉威爾徹底改變了傳統智慧⋯⋯在同時代的作家中鶴立雞群⋯⋯他的天分是從社會科學研究的瓦礫堆裡發現閃耀的珍寶,再熟練地寫進細膩的文字中。——發展心理學家、多元智能理論之父 霍華德.嘉納Howard Gardner 真知灼見⋯⋯如果有夠多人閱讀並思考本書裡的議題,或許有助於扭轉目前人們對教育與人生的負面態度。——經濟學家、史丹福大學胡佛研究中心(Hoover Institution)資深研究員 湯瑪斯.蘇

威爾Thomas Sowell 葛拉威爾有種稀有的能力:他能將學術研究轉化為引人入勝的寓言,以真實人物作為主角⋯⋯《異數》運用精彩的心理學與社會學知識,是一本精彩動人、文筆優美的著作。——普林斯頓大學歷史系教授 史蒂芬.科特金Stephen Kotkin 一本重要的書⋯⋯葛拉威爾十分聰明地捕捉思潮的大方向|越來越多人注意到文化模式、社會傳染、瀰因的強大力量⋯⋯葛拉威爾的社會決定論,有效地糾正了經濟導向的人類觀。——《社會性動物》(The Social Animal)作者 大衛.布魯克斯David Brooks 本書的觀點十分令人信服,也包含一個重要訊息|越了解成功的要素是什

麼,我們應該就能製造更多成功(而且快樂)的人。——《經濟學人》(Economist) 葛拉威爾的論點值得深思。——《商業週刊》(Business Week) 這是一本給眾多讀者的絕佳好書。——《Booklist》書評 這是一本激發思想的書⋯⋯葛拉威爾涉獵廣闊、敘事豐富、永遠充滿可讀性⋯⋯書中多樣的資訊與人物,引人入勝。——《新科學人》(New Scientist) 葛拉威爾再次成功證明,他在自己開創的領域中仍是箇中高手|本書說明日常現象背後的祕密模式⋯⋯葛拉威爾破除個人能力的迷思,探討文化、環境、時機、出身、運氣如何造就成功|同時,有些人雖然天賦洋溢,卻被歷史背景限制。

即使我們知道這些故事的結局是什麼,但葛拉威爾重現了這些故事裡的張力與驚奇,讓它們既新鮮又令人驚喜。——《出版者週刊》(Publishers Weekly) 在非小說寫作的廣大世界裡,葛拉威爾大概是當今最獨一無二的作家⋯⋯《異數》是一本讀來令人愉快的好書,它充滿創意的理論會讓你在讀後好幾天都思索不已⋯⋯本書代表葛拉威爾著作中一種全新的類別⋯⋯它幾乎可說是一本宣言。——《紐約時報書評》(New York Times Book Review)/大衛.里昂哈德David Leonhardt 葛拉威爾的論理直擊重心⋯⋯他用充滿熱情的筆調,強調必須超越周遭條件或環境的限制,培養偉大的人物。——

《華爾街日報》(The Wall Street Journal)/大衛.夏維茲David A. Shaywitz 當今沒有其他作家能如此完美地寫出這樣的作品。要不是我剛剛讀過葛拉威爾的書,我會嫉妒他的才能,而不是他的好運氣。——《新聞周刊》(Newsweek)/傑瑞.艾德勒Jerry Adler 《異數》應該是葛拉威爾截至目前最重要的一本書⋯⋯他給了讀者一種觀察世界的新視野。——《自然雜誌》(Nature Magazine)/麥可.邦德Michael Bond 就在你讀這段話的期間,《異數》可以賣出億萬本。有成千上萬的商學院學生與企業執行高層閱讀本書,希望葛拉威爾能為他們解

析人類難以理解的行為;同時,《異數》的目標讀者群也很可能是心急如焚的美國父母們。——《GQ》/喬.羅威爾Joel Lovell 葛拉威爾令人難以抗拒⋯⋯《異數》針對某些人為何成功,提供了精彩絕倫的觀點。——《波士頓環球報》(Boston Globe)/瑞貝卡.史坦妮茲Rebecca Steinitz 葛拉威爾知道如何交織軼事趣聞與訪談,將枯燥的社會學與心理學研究化為精彩故事,闡述他如何激發人類潛能的理論。——《今日美國》(USA Today)/蜜雪兒.艾區爾Michelle Archer 勇敢直率、鼓舞人心⋯⋯本書討論成功的樣貌,既激發思想又切身實用。——《舊金山紀事報》(S

an Francisco Chronicle)/喬納.睿許金Jonah Raskin 教育者、雇主與父母的必看讀物⋯⋯《異數》本身就是葛拉威爾的一萬個小時之見證。——《星期日泰晤士報》(Sunday Times)/瓊安.麥尼爾Joanne McNeil 《異數》的娛樂性破表,可說是葛拉威爾寫作生涯以來最優秀也最有助益的著作⋯⋯書裡不但有精彩故事,也有人生教訓:《異數》揉合了科學、自我成長、娛樂性於一書。——《娛樂周刊》(Entertainment Weekly)/格雷戈里.科斯克林Gregory Kirschling 葛拉威爾永不停止讓我們認識自己。這次,他智慧的探測杖指向一

個常見但神秘的文化現象|非凡者的人生,他們的成功故事是許多人夢寐以求的。葛拉威爾好奇,這些非凡者做了什麼與其他人不同的事?從軟體界億萬富翁到專業運動員,葛拉威爾透過獨特的反直覺邏輯,解釋為什麼成功者生活習慣的重要性不如出生成長的地點、時間與教養方式⋯⋯一如往常,他的真知灼見,既讓人感到安慰,也讓人不安。——《浮華世界》(Vanity Fair)/艾莉莎.史查博Elissa Schappell 今年讀的書裡,沒有一本書像本書一樣,融合了獨特的散文風格與真正發人深省的內容。葛拉威爾的文筆華麗,但同時又保有連《英文寫作風格的要素》(The Elements of Style)兩位作者都會忍不住

推崇的清晰與直接。——《亞特蘭大憲章報》(Atlanta Journal Constitution) 這是本引人入勝、精彩絕倫的書,揭露成功背後鮮為人知的力量。——《克利夫蘭公論報》(ClevelandPlainDealer)/詹姆斯.斯威尼James F.Sweeney 這是一本激發思想、精彩有趣的書,而且有無可抵擋的爭議性⋯⋯《異數》是葛拉威爾這位靈巧的社會觀察家又一部成功作品。——《基督科學箴言報》(Christian Science Monitor)/海樂.麥愛萍Heller McAlpin 葛拉威爾的作品向來淺顯易懂、引人入勝,他的觀點|充滿科學結晶、研究精神|精采

絕倫。——《水牛城新聞》(Buffalo News)/瑪格麗特.蘇麗文Margaret Sullivan 這是一本深具洞見的書⋯⋯任何人若想了解成就背後的心理學,這是必備讀物。——《亞特蘭大商業紀事報》(Atlanta Business Chronicle)/康妮.葛拉瑟Connie Glaser 這是一本易讀有趣的書⋯⋯對大眾讀者來說,葛拉威爾成功實踐了我們眼中的社會科學新思潮|社會學、經濟學、心理學、歷史⋯⋯葛拉威爾描寫的成功故事鼓舞人心,無論是曲棍球員、電腦天才、企業律師或創業者,他精準地描寫每個成功故事。——《費城詢問報》(Philadelphia Inquirer)/克里

斯賓.沙特威爾Crispin Sartwell 在《異數》中,葛拉威爾再次完成任務:將枯燥的學術題目變成令人愉快、近乎輕鬆的論述,聚焦於傑出人物上⋯⋯葛拉威爾透過一貫的優秀文筆,以精細而生動的細節一一說明。——《路易威爾信使報》(Louisville Courier-Journal)/史考特.柯夫曼Scott Coffman 我喜歡葛拉威爾激發我思考的方式⋯⋯他以對大眾社會學的獨特見解和一連串有趣的人生故事提醒讀者,機運對成功的重要性不亞於毅力和頭腦。——《巴爾的摩太陽報》(Baltimore Sun)/蘇珊.瑞米爾Susan Reimer 《異數》是一本引發思考、激勵人心的

書,它有清晰的文字和深刻的智慧,讀來十分愉快。——《波特蘭奧勒岡人》(Portland Oregonian)/約翰.史特讓John Strawn

想知道現居美國證明書更多一定要看下面主題

現居美國證明書的網路口碑排行榜

-

#1.NOW健康/入境0+7首日防疫新制1次看探病、陪病、就醫有限制

... 非免簽證國家入境,解除旅行社出團禁令,且入境改實施免居隔的「0+7」。 ... 醫療機構評估同意,出具探視當日採檢之自費家用快篩陰性證明後探病:. 於 www.setn.com -

#2.星展銀行(台灣)信用卡申請書

① 正卡申請人資料申請書如有塗改,請務必於塗改處簽名 ... 現居狀況: 1. ... 申請信用卡所檢附之財力證明或與星展銀行(台灣)往來情形調高/低申請人之信用. 於 www.dbs.com.tw -

#3.表格下載- 文件證明 - 外交部領事事務局

1, 文件證明申請表(向本局、外交部中部、南部、東部及雲嘉南辦事處申辦時使用)(odt ... 11, 中華民國國民現居國外證明書(辦理勞動部勞工保險局業務使用)--連結至勞動部 ... 於 www.boca.gov.tw -

#4.最新.10.10|輸入個案近4個月最多比率約4% 首現XBB.1亞系

【 23:49】早前有7名私家醫生因涉嫌濫發合共逾2萬張醫學豁免證明書,被 ... 在電台節目表示,美國的二價及單價疫苗雖針對BA.1,但因與目前流行病毒株 ... 於 www.hk01.com -

#5.簽證與居留證 - 國際學生組

外僑居留證就如同境外學生在臺灣的臨時身分證,是你居留在臺灣的身份證明文件,因此,對每位境外學生來說,它是 ... 持居留簽證入境臺灣者,務必於入境次日起15天內。 於 oiais.nptu.edu.tw -

#6.國泰人壽保險股份有限公司理賠申請書

申請身故保險金者,立書人同意本公司得將相驗屍體證明書(或死亡證明書)與相關單位之即時查詢比對系統進行 ... (1)現居國家/地區:□中華民國□其他國家/地區. 於 www-ws.gov.taipei -

#7.代办三级认证直通车快速立即取证949-954-7996 美国领事认证 ...

在美国的华人如果无法亲自到中国办理事务,需要领事认证(也称为三级认证)各类财产委托书、身份证件声明书、美国出具的出生证、结婚证、学位证明、护照等 ... 於 www.jinlisting.com -

#8.两年没返台遭除籍不要怕只要不超过4年仍可复保 - 人在洛杉矶

侨胞若想申办「美国居住生活证明书」,必须提供有效中华民国护照正影本、美国护照/美国公民证/美国居留证影本、及现居美国证明书一份。申办费用为15美元,可选择以现金、 ... 於 www.lapeople.com -

#9.僑胞急返台遇護照過期?舊金山經文處:申請入國證明書

新冠肺炎疫情爆發兩年多以來,雖然台灣的邊境隔離政策逐漸放寬,但至今仍是相當嚴謹。很多人必須申請中華民國護照或者簽證入境,也間接造成領務量 ... 於 tyenews.com -

#10.「中華民國國民現居國外證明書」表格經文處供下載

駐舊金山台北經濟文化辦事處指出,中華民國勞動部勞工保險局已經制定「中華民國國民現居國外證明書」專用表格,提供具有中華民國國籍、因長期居留國外 ... 於 www.worldjournal.com -

#11.請仔細閱讀此文件包裹内所有的資料 - USTravelDocs

美國 駐香港總領事館移民簽證部,現正處理你的移民簽證申請。縱使不能確實你的簽證面 ... 中華人民共和國公民文件及警方證書. • 預備面談 ... 申請所有所需的警方證明書. 於 ustraveldocs.com -

#12.台灣駐美辦事處洛杉磯的網友經驗分享跟推薦,Hahow、Udemy

入出境防疫措施疫情防治常見問答集或電洽國內1922防疫專線勞工保險老年給付請將現居美國證明書連同已簽名我國護照資料頁影本寄至臺北市中正區羅斯福路一段4號勞工保險局 ... 於 edutw.theranktw.com -

#13.【台灣入境規定】入境免隔離!10月13日起「0+7」 - Trip.com

90天免簽證適用國家:日本、韓國、美國、英國、歐洲部份國家、加拿大、 ... 凡入境台灣,須提供檢疫居所證明(防疫旅館或集中檢疫所),並進入「入境健康聲明暨居家檢疫 ... 於 tc.trip.com -

#14.歡迎蒞臨僑委會全球資訊網– 華僑身分認定常見問題答客問

我是役男身分,移居澳洲5年,現已取得澳洲護照,是否能申請護照加簽僑居身分? ... 我今年18歲,父母現居美國,因遺產繼承事宜需辦理華僑身分證明書,請問我可以自行向 ... 於 www.ocac.gov.tw -

#15.現居美國證明書的推薦與評價,FACEBOOK和網紅們這樣回答

現居美國證明書. Certificate of Residence ... 美國居留證件號碼US residence permit No.: ... 茲證明現居地址如下Current Address:. 電話 ... 於 trend.mediatagtw.com -

#16.C00200 - 元大人壽

認本次理賠申請所檢附相驗屍體證明書(或死亡證明書)內容之正確性,本公司將提供 ... 元大人壽保險股份有限公司(以下簡稱本公司)已與美國簽署遵循《美國海外帳戶稅收 ... 於 www.yuantalife.com.tw -

#17.衛生福利部國民年金監理委員會議

房屋及土地現值是否有異動或新增?只要超過就會先暫停核付,俟民眾提出申復說明並出具證明文件再重新審核。因為作業系統只有金額,至於 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#18.駐波士頓臺北經濟文化辦事處教育組

辦理軍公教退休金或勞保年金給付之「授權書」或「現居美國證明」申請案,倘採「郵寄」方式辦理,請申請人就近至住家附近公證人處辦理人別確認後,再郵寄到本處。 2. 於 www.moebos.org -

#19.局表格下載勞保

首頁· 便民服務· 書表下載專區· 其他· 中華民國國民現居國外證明書※勞保局 ... 投保申請書美國運通長榮航空簽帳金卡ptt 勞工保險家屬死亡給付申請書· ... 於 88.bebortigia.siracusa.it -

#20.駐邁阿密台北經文處領務預約系統TECO In Miami Consular ...

文件證明/Document Authentication. 60 min. 文件驗證項目如:授權書、結婚證明驗證、現居美國證明書、 ... 於 booking.page -

#21.外僑持停留簽證入國,申請外僑居留證送件須知

5.申請人前在臺居留出境後,持停留簽證改辦居留案件,如申請人出境未逾3個月,不須檢附申請人本國刑事紀錄證明。 (五)現居住地證明。 (六)申請事由之相關証明文件:( ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#22.駐洛杉磯台北經濟文化辦事處12/1起現場辦理護照及各種證明

... 提供現場排隊登記臨櫃辦理授權書、退休金、現居美國證明、換發護照及簽證。 本處於疫情期間,基於保護民眾及同仁健康,現階段民眾辦理領務一律採 ... 於 www.singtaousa.com -

#23.現居美國證明書- 駐洛杉磯台北經濟文化辦事處Taipei Economic ...

2022年4月8日 — 繳驗有效中華民國護照正影本(護照內頁簽名欄請簽名)。 · 美國護照、美國公民證或美國居留證影本。 · 詳填文件證明申請表(doc檔案) (pdf/odt) 乙份 · 現居美國 ... 於 www.roc-taiwan.org -

#24.台北松山機場

徵才公告 · 觀景台自111年10月13日起調整開放時間. 2022/10/13 · 檢察署反賄選宣導. 2022/10/13 · 10/13起入境旅客開放大眾運輸. 2022/10/12 · 臺灣食品全球GO計畫. 於 www.tsa.gov.tw -

#26.A.文件證明| 臺北經濟文化辦事處

(一)辦理文件證明服務說明:. 1. 本處受理的香港文件驗證服務,是應中華民國各使用機關如移民署、戶政事務所、經濟部、監理所所作的配合行為,並非強制性。 於 www.tecos.org.hk -

#27.申請居留簽證 - 政大華語文教學中心

預繳下一期學費,並到中心網站「證明文件申請」處申請紙本「在學證明書」(需要3個學期的證明) ... 辦理地點:移民署台北巿、新北巿辦公室(依現居地址辦理) 於 mandarin.nccu.edu.tw -

#28.博客來-四隻腳,兩隻鞋

... 包括《希望之樹》(道聲出版)、《鐵線小汽車》(Galimoto)、《載客卡車》(Tap-Tap)等書。曾住在海地、馬拉威,現居美國賓州匹茲堡,為難民家庭的照護志工。 於 www.books.com.tw -

#29.2022美國身分證-寵物社群,精選在Youtube上的熱門影片

現居美國證明書 - 駐波士頓台北經濟文化辦事處Taipei Economic . ... 用於證明外國人在美國境內擁有永久居民身份的一種身份證。 擁有美國綠卡,就說明 ... 於 pet.gotokeyword.com -

#30.戶籍地址英文

現居美國證明書. 非勾選非戶籍地址者,請檢附在職證明或居住地相關證明文件。請詳閱背面「申請注意事項」相關說明。 同身分證影本之戶籍地址新核發之卡片寄送地址: 1. 於 zc.biomifarming.nl -

#31.駐美辦事處認證、現居美國證明書、文件證明申請表範例在PTT ...

駐美辦事處認證在PTT/mobile01評價與討論, 提供現居美國證明書、文件證明申請表範例、台北經濟文化辦事處授權書就來早午餐推薦評價懶人包,有最完整駐美辦事處認證體驗 ... 於 breakfast.reviewiki.com -

#32.細菌如何趨吉避凶?「趨化性」的運作原理——《直視全貌》

現居美國 賓州匹茲堡。 水和石頭在受到外力時選擇的路徑看起來很巧妙(雖然其實是受重力的影響)能向我們證明聰明並不受限於有智慧的生物。當我們回過頭來檢視生物時, ... 於 pansci.asia -

#33.東海大學外國語文學系---學術界

陳已香(1):國立臺灣大學外文研究所副教授退休/美國哥倫比亞大學師範學院英語 ... 等書,現居美國馬里蘭州/北一女、東海外文系畢業,1962年赴美深造,先後獲得美國 ... 於 flld.thu.edu.tw -

#34.稅務居民身分自我證明表格(個人) *470001* *10802*

稅務居民身分自我證明表格(個人) ... 第一部份稅務居民身分及現居地資訊 ... 具美國稅務居民身分(如:國籍為美國/持有綠卡/美國公民/為通過居留測試的美國稅務居民等). 於 dep-civil.hccg.gov.tw -

#35.社企大趨勢/社會企業尋找成長引爆點

投資者和巴菲特一樣,可擁有股權證明書、年度報告書和獲邀參加股東大會。 三要件打響知名度 ... 長期旅日,現居美國。本專欄隔周四刊登). 於 www.seinsights.asia -

#36.駐休士頓辦事處因應新型冠狀病毒(COVID-19)肺炎領務服務 ...

五、辦理軍公教退休金或勞保年金給付之「授權書」或「現居美國證明」等驗證,如先經本處領務轄區(德州、奧克拉荷馬州、阿肯色州、密西西比州及路易斯 ... 於 www.moetw.org -

#37.現居美國證明書- 駐洛杉磯台北經濟文化辦事處Taipei Economic

(2) 美國護照、美國公民證或美國居留證正影本。 (請注意: 中華民國護照及美國證件上的英文名字拼音必須相同) (3) 詳填文件證明申請表(doc檔案) (pdf/odt) 乙份和現居美國 ... 於 culturekr.com -

#38.如何在美國申請台灣護照 - 美國移民生活指南

更新台灣護照; 更新小孩美國護照; 驗證英文版出生證明與結婚證書 ... 記得以你現居地查詢駐美台北經濟文化辦事處的管轄權(例如居住在伊利諾州就是 ... 於 usalivingguide.com -

#39.書摘精選》持續實驗與奮鬥的伊朗政府及其異議分子

書摘精選》持續實驗與奮鬥的伊朗政府及其異議分子 ... 原因在於伊朗革命之後這四十多年來,都是持反對美國的立場,所以成為以美國 ... 現居布魯克林。 於 www.chinatimes.com -

#40.領務網路預約及登錄查詢系統首頁 - 駐洛杉磯台北經濟文化辦事處

目前領務預約系統受理須本人親簽之「授權書」、「委託書、印鑑證明、拋棄書」及軍公教退休金或勞保年金給付之「授權書」,「現居美國證明」,「換發護照」,「首辦 ... 於 front.eqlvms.net -

#41.稅務居民身分自我證明表格(個人) *470001* *11001*

第一部份稅務居民身分及現居地資訊 ... 具中華民國稅務居民身分(如僅勾選此項,代表未具有美國、其他國家地區或多重國家/地區之稅務居民身分。). 於 coia.kcg.gov.tw -

#42.文革無法消滅異議!四五民主運動直接衝擊毛澤東政權

3 天前 — ... 憤而走上街頭、廣場,證明了中國人的良知不可能被中共的文革滅絕。 ... 原中國藝術研究院雜誌社社長,因零八憲章第一批簽名被免職,現居美國。 於 tw.tech.yahoo.com -

#43.國慶收視率總統演說居冠橘高校吸睛逾百萬[影] | 政治 - 中央社

今年國慶典禮盛大落幕,根據收視率調查,有線電視新聞台轉播國慶典禮的收視率,以總統蔡英文發表國慶演說時居冠,日本京都橘高校吹奏部緊追在後。 於 www.cna.com.tw -

#44.最新護照換發時程及申請方法How to Renew a Taiwan Passport

請出示美國簽證或美國永久居留證或美國公民證或美國駕照或美國護照 ... 預約週三時段,換發護照請預約週三、四、五時段,授權書及現居美國證明可預約 ... 於 littleskyworld.com -

#45.宏泰人壽個人客戶FATCA 暨CRS 身分確認聲明暨同意書

為因應美國「外國帳戶稅收遵從法案(以下簡稱FATCA)」及我國「金融機構執行共同申報及盡職審查 ... 僑委會核發之華僑身分證明書,請填寫僑居地: ... 與現居地址相同. 於 www.hontai.com.tw -

#46.加拿大允许打完新冠疫苗的美国人陆路入境 - 新华网

加拿大政府9日开始允许美国公民和现居美国的外籍永久居民经由陆路口岸入境,条件是完成新冠疫苗接种并持有新冠病毒检测阴性证明。美国政府尚未采取对 ... 於 www.xinhuanet.com -

#47.盛京時報 - 第 75 卷 - 第 263 頁 - Google 圖書結果

也就是中國工商業因爲沒書本理論來。做帮助解决實際培養職業專門人才唯一 ... 屡書。手腦并重訓練·方可養成即人體而已工商業取行帮制的時代。 ... 不過是工商象證明。 於 books.google.com.tw -

#48.明起邊境「0+7」醫護人員返國可「以篩代隔」 | 新冠肺炎防疫

... 當日採檢之自費家用快篩陰性證明後前往探病:(1)病人實施手術、侵入性 ... 由家屬陪同,或依法規須家屬親自簽署同意書或文件;(2)急診、加護病房 ... 於 money.udn.com -

#49.戶籍地址英文

戶籍登記申請書,應載明當事人及申請人出生年月日、姓名、國民身分證統一編號、 ... 非勾選非戶籍地址者,請檢附在職證明或居住地相關證明文件。 ... 現居美國證明書. 於 xuv.psdelier.nl -

#50.良民證申請教學【圖文範例教學】

它的目的是證明文上所載之當事人沒有任何刑事犯罪紀錄,經常被使用於某些 ... 元現鈔),同一次申請2份以上者,自第2份起每份收費美金1元(證明書之 ... 於 www.hellostudy.com.tw -

#51.移民簽證:香港和澳門警方證書- 美國駐港澳總領事館

倘若第二項並未載有申請人的姓名,則須提供證明他或她與簽證主要申請人的關係文件的影印本;; 由申請人現居地當局認可及正式的警察或執法機構替申請人印取 ... 於 hk.usconsulate.gov -

#52.外國人繼承 - 現代地政電子雜誌網站

1.繼承人之ㄧ於柬埔寨出生 · 2.現居美國且具有美國國籍 · 3.因其從未在台設籍 · 4.現為證明其繼承人身分,除向出生國申請「出生證明書」並經我駐外管處認證外,不知是否還有 ... 於 m.landagent.com.tw -

#53.現居美國證明書 :: 非營利組織網

現居美國證明書 | 非營利組織網 · 現居美國證明書 兩岸文化交流協會 中華兩岸飛航交流協會 中華民國工程技術顧問商業同業公會 統一編號查詢 工程顧問公司名冊 同濟會 ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#54.日本入境要求|免簽證自由行3針免PCR!開關規定+MySOS交 ...

日本厚生勞動省9月26日公布了新入境放寬政策的詳情,指入境遊客需要三針認可「疫苗接種證明書」,否則就要在入境前72小時得到PCR陰性證明。早前日本首相岸田文雄造訪美國 ... 於 www.gotrip.hk -

#55.現領台北

台北大安區-新產品生意非常好銷售簡單快上手現學現賣每天淨賺現金3千至一萬 ... 相同) (4) 現居美國證明書( pdf / odt) 一份綠目天高薪現領鑫秀娛樂. 於 324128081.tattoostar.fr -

#56.良民證香港申請指南:預約/申請條件/有效期/費用 - Wise

證明良民證申請人與簽證主申請人關係的文件正本及影印本,例如結婚證書、出生證明書等(如適用); 由申請人現居地獲當局認可的警察/執法機構/領事館替 ... 於 wise.com -

#57.戶籍地址英文

現居美國證明書. ... 戶政事務所依本法第四十八條之二第六款逕為初設戶籍登記後,應通知該戶戶長或房屋所有權人。 第10 條. ... 其具體效力又是如何呢?網上關於支付命令查詢的 ... 於 rlv.runziola.pl -

#58.戶籍地址英文

如居住地址不同於戶籍地址時須提供相關證明文件。 ... 修正日期: 民國104 年07 月10 日英文戶籍謄本申請書申請日期: 年月日申請人受託申請人姓名 ... 現居美國證明書. 於 sgb.steundester.nl -

#59.IDNYC 申請者文件指南 - NYC.gov

美國 永久居留證(綠卡)*. • 美國公民/歸化國籍證書*. • 美國商船船員證書*. • 不含現居地址的美國國務院駕照或非駕駛人身分證*. • 紐約州懲教部(NYS Department of ... 於 www1.nyc.gov -

#60.舊金山台北經濟文化辦事處官網提供表格下載

「中華民國國民現居國外證明書」專用表格供下載 ... 自2019年底爆發新冠肺炎疫情以來,因中華民國採取邊境管制措施,導致許多僑胞無法返臺親自申領國民年金 ... 於 bayvoice.net -

#61.公司舊股最後交易日11/9,現金減資換發新股11/21起上市買賣

(四)未過戶舊股票換發:自新股票換發日開始後,股東應持舊股票、過戶申請書、買進報告書或交易稅單相關證明文件、身份證正反面影本、股東印鑑卡及印鑑 ... 於 www.moneydj.com -

#62.理賠應備文件

申請身故保險金者,立書人同意本公司得將相驗屍體證明書(或死亡證明書)與相關單位之即時查詢比對系統進行 ... 第一部份稅務居民身分及現居地資訊. 於 town.chcg.gov.tw -

#63.信用卡拼音語護照拼音- Mobile01 - 膳雜費限額

可證明其身分,並請外國官署保護,申請准予居留或通行。 ... 2022-05-26 ㄑㄧㄥ, QING, CING, CHING, CHING ㄑㄩ, QU, CYU, CHIU, CHU 現居美國證明書( pdf / odt) 一… 於 nutrli.tetedail.fr -

#64.【2022最新】商務人士入境超完整懶人包!商務資格、申請方式

應聘、投資(居留簽證):護照正本及影本、申請書1份、彩色照片2張、勞動部許可函正本及影本、現居證明、日本在留卡正本及影本; 出差:(停留簽證): ... 於 www.mrhost.com.tw -

#65.現居美國證明書 | 健康跟著走

美國 居留證件號碼. 公民證:. 永久居留證:. ,海外領事出生證明申請表(DS-2029 書寫填表)。 請務必詳細填寫表格第24欄。無論父母是否為美國公民,都必須填寫在美國居住過的 ... 於 info.todohealth.com -

#66.〈杯底不可飼金魚〉呂泉生家屬聲明願還版稅正名作詞人為陳大禹

遲至10年後,現居美國的呂泉生家屬,於昨(17)日委由資深音樂人「陳 ... 唱片收藏家潘啟明先生新提出〈杯底不可飼金魚〉之歌單文物,證明此曲作詞者 ... 於 art.ltn.com.tw -

#67.彰化銀行信用卡申請書

正卡申請人之所得或財力證明文件(舉例如下,應至少擇一提供): ... 卡片寄送地址□同現居地址□同公司地址□同戶籍地址□親自至申辦分行領取. 於 www.bankchb.com -

#68.居住證明怎麼寫– 居住證明範本 - Emirates

分居協議分居證明怎麼寫離婚怎麼走著走著就到了分居這一步? ... 居住證明書, 現居地址英文, 現居美國證明書, Certificate of Residence, 中文姓名,, ... 於 www.gowint.me -

#69.美国- 维基百科,自由的百科全书

美国 的官方领土面积為9,833,520平方公里(3,796,740平方英里),为北美第二(次于加拿大),并位居世界第三或第四。截至2020年初,美国总人口約為3.3億人,世界第三人口 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#70.無犯罪紀錄證明書- 現身處海外申請人須知 - 香港警務處

簽發「無犯罪紀錄證明書」(俗稱「良民證」)是一項由香港警務處提供的收費服務。本處發出的「無犯罪 ... 由申請人現居地執法機構/領事館替申請人印取的全套指紋正本。 於 www.police.gov.hk -

#71.尤利西斯下| 誠品線上

該書大量用典;語法多變,涉及政治、文化、宗教、道德、神話等多種層面,七十年來備. ... 現居美國以訪問學者身分先後在英國牛津大學,美國耶魯大學、聖母大學、維吉尼 ... 於 www.eslite.com -

#72.出國超過2年戶籍被遷出,國民年金、勞... - Facebook

現居美國證明書. 領務網路預約及登錄查詢系統入口(1) 繳驗有效中華民國護照正影本。 (2) 美國護照、美國公民證或美國居留證正影本。 於 www.facebook.com -

#73.哈薩克族拘留營生還者計劃起訴英國政府未能充分應對從新疆 ...

現居 英國的爾巴赫特·奧塔拜(Erbakit Otarbay)是一名49歲的哈薩克族男子,他是新疆拘留營和強迫勞動的倖存者。奧塔拜計劃起訴英國政府未頒佈任何法律 ... 於 www.voacantonese.com -

#74.外國人申請辦理或展延補發外僑居留證或居留原因變更送件須知

(六)傳教者:宗教團體立案證明書及在臺宗教團體出具之邀請函或相關證明文件。 (七)長期居留韓僑:外交部身分證明函。 (八)申請人以外國專業人才或外國 ... 於 www.immigration.gov.tw -

#75.2萬「免針紙」周三失效政府提醒以涉事醫學豁免證明書作 ...

政府今日(10日)提醒巿民,7名私家醫生涉嫌未有按照衞生署指引為病人恰當診症並濫發新冠疫苗接種醫學豁免證明書(免針紙),政府將由後日... 於 hd.stheadline.com -

#76.遠傳通過ISO 20400永續採購指南國內電信業首家- 台視財經

MoneyDJ新聞2022-10-14 12:52:03 記者新聞中心報導遠傳電信(4904)今(14)日榮獲BSI英國標準協會頒發「ISO 20400永續採購指南」驗證證書,為全台第一家 ... 於 www.ttv.com.tw -

#77.戶籍地址英文

居住證明書| 現居地址英文. 現居美國證明書. 通知屋邨辦事處. 本所為解決您的不便,特開闢本專區24小時免費為您線上英譯戶籍謄本,請詳閱下列說明,您將會快速完成您 ... 於 scb.mysleniekreatywne.pl -

#78.內幕》連中國客戶打電話都不能接!台積電股價狂跌,都因美國 ...

美國 商務部瞄準中國高速運算(supercomputing)的能力,10月7日再祭出新 ... of denial), 也就是要有證據證明交易行為不會對美國國家安全及外交政策 ... 於 www.storm.mg -

#79.台僑出國逾兩年戶籍遭遷出如何保障權益? | 紐約| 健保| 大紀元

領務組組長黃耀良提醒,老人年金這部分要在駐外單位申請一份「現居美國證明書」,方式有2種。第一種是本人親到經文處填寫該證明書並簽字,驗證過後送 ... 於 www.epochtimes.com