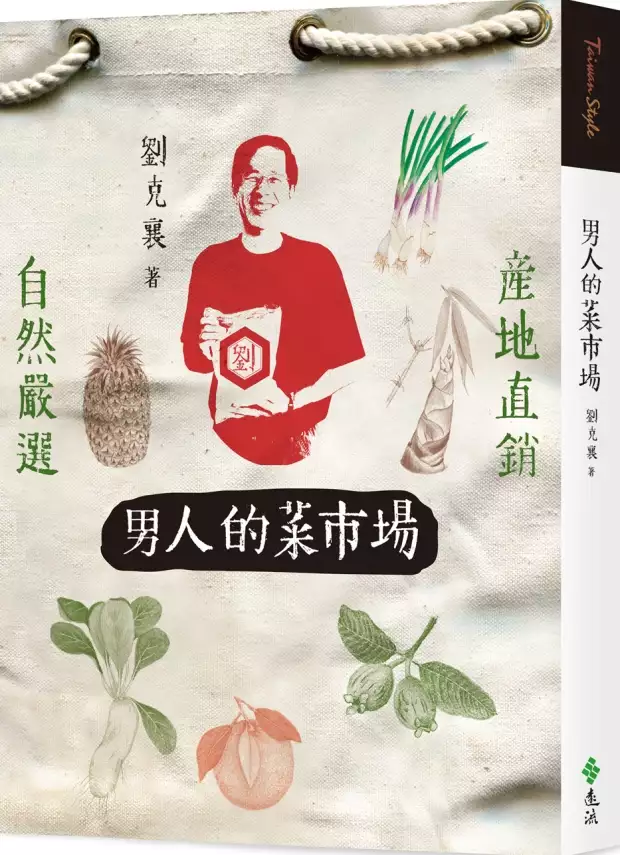

澎湖魚的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉克襄寫的 男人的菜市場(二版) 和劉克襄的 男人的菜市場都 可以從中找到所需的評價。

另外網站澎湖海味也說明:澎湖 海鮮宅配!產地直送、產地價格!純淨澎湖海域孕育出豐富多樣化的漁產,是許多饕客心目中的海鮮王國。【hiway‧澎湖海味】堅持產地直送,保證美味零時差。

這兩本書分別來自遠流 和遠流所出版 。

國立澎湖科技大學 觀光休閒系碩士班 楊倩姿所指導 陳沛瑜的 食力再定義–以海洋文化發展地方創生之研究 (2020),提出澎湖魚關鍵因素是什麼,來自於地方創生、海洋文化、感官品評。

而第二篇論文國立雲林科技大學 工業設計系 游元良所指導 鄒妏妮的 以調適觀點探討聚落資源運用與生活模式之關聯性-以望安花宅能源使用模式為例 (2020),提出因為有 里山倡議、調適設計、傳統生活智慧、爐具設計的重點而找出了 澎湖魚的解答。

最後網站澎湖區漁會購物商城/澎湖菊島之星/旅遊行程/海鮮特產則補充:澎湖 旅遊行程推薦,精選澎湖自由行,多樣化的澎湖旅遊行程供您自由搭配,讓您玩得輕鬆又超值,說到澎湖旅遊絕對必吃的美食就屬澎湖海鮮特產。機票、船位免煩惱, ...

男人的菜市場(二版)

為了解決澎湖魚 的問題,作者劉克襄 這樣論述:

一座菜市場交流著當地的生活智慧, 一座菜市場可以勾勒一個城鎮的綠色地圖, 一座菜市場引領我們邂逅風土,感受生活的本質。 跟著像是好奇孩子不斷發問的作家劉克襄,探究大有文章的台灣菜市場風物學! 從來沒有人書寫過的──台灣菜市場風物學 全書含括:八大類菜市場的觀察、九種尋常食材的考據、十三樣小眾時蔬的采風、十五件土俗水果的尋根,以及七味地方小吃的探源 分明是平常庸碌的菜市場,劉克襄偏偏逛得大有文章。 一個城市古早生活的智慧,傳統菜市場無疑是最大的交流平台。作者時時不小心驚見,生活文化習而不察地隱伏於鄉鎮的每個角落,卻也憂疑那快要消失的可能。木柵菜

市場是他買菜的小學堂,由此入學,逐漸擴及外地,遂有一台灣市場的譜系。這一掌握猶如清楚時尚品牌的流行,著名餐飲店的內容。他在典型的大溪市場巡禮,在花蓮市場體驗異地風味,在南方之南的恆春市場ㄔ亍,在新興的農夫市集思索難題和趨勢。 菜市場供應了琳瑯滿目的食材,我們或疏忽,或習以為常,作者卻認真地自有主張。他從食用好米裡,找到一個美好的物質力量。一碗友善土地的白米飯,效益超乎想像,不只吃得健康,永續環境,更是一個家庭內聚的能量。他說一方豆腐如實呈現了社會的遞嬗,最初是風土民情醞釀了豆腐,晚近豆腐的改革之路卻反其道,引領我們找回日漸消逝的風土民情。 很多熟悉的尋常蔬果,過去可能被誤解了,

或因時間歲月而被遺忘。更有一些,正以其發展的狀態,提示一個過去未曾注意的事端,可能會在未來帶來另一食材的小小變革。作者樂於在這些農產裡爬梳,發掘新的美好。那種種蔬果,連接著許多人的溫暖回憶。 每個菜市場裡總有些具有代表性的小吃特產。這些食材背後都有些隱喻,呼應當地生活的狀況,或者反映了在地自然風物和生活特色。有些未來都可當作某一節慶之要素,但更重要的,或許是提供了更進一步深化在地食物的論述。 一座菜市場可以勾勒一個城鎮的綠色地圖,也可以充分感受生活的本質。站在菜市場中央,無事地隨興四顧,看著熙攘往來買菜的人群,聆聽著撒野而放肆的叫賣聲。那熱烈生活的迸發力量,彷彿大河的滾滾奔騰。

這就是劉克襄最樂於參與的生活盛宴! 作者相關著作:《風鳥皮諾查》《座頭鯨赫連麼麼》《野狗之丘》《永遠的信天翁》《11元的鐵道旅行》《十五顆小行星》《豆鼠回家》《老樹之歌》《大便蟲》《四分之三的香港:行山.穿村.遇見風水林》《兩天半的麵店》《虎地貓》

澎湖魚進入發燒排行的影片

這一檔團購我自己覺得很難,可是不做不行,想到我在澎湖的好朋友李旺,以及一輩子只用魚竿釣魚的漁民們,在新冠疫情升級,餐飲幾近停擺,澎湖一本釣魚獲無處可去,所以向大家推薦旺興漁業為超級美食家團團饌設計的 #澎湖海鮮箱。

首先,很難保證每一箱的海鮮都一模一樣,因為澎湖魚是野生的,每天捕的魚品種不同,大小不一,就像今天上傳的開箱文,李旺放進了 #青嘴,#黃雞魚 和 #紅新娘。

黃雞魚或許你吃過,但澎湖來的野生香氣,甜度和細膩感不同,青嘴龍占亦然,而紅新娘現在進入盛產期,但也不一定每一天都有。

你也有可能收到 #黃斑,#秋姑, #紅連, #網仔,或是才剛曬好的 #小卷一夜乾等,可能兩三尾,可能四五尾,沒有規格也不能選擇,唯一可掛保證的是,李旺放進澎湖海鮮箱的肯定是物超所值。

除此之外,李旺努力整合了幾種標配,讓大家一吃到就能辨識這是澎湖味:

活凍的 #丁香魚,海水燙的 #熟小卷,菜園養的 #菊蠔肉,以及 #野生海菜,以上老天選配+李旺標配的澎湖海鮮箱,從澎湖冷凍直送你家,#含運2500元。

王瑞瑤開團購本來就不是賣便宜貨,此時此刻推薦澎湖海鮮箱有多重目的:希望用吃來支援澎湖漁民,希望用吃來認識澎湖海鮮,希望用吃來豐富餐桌滋味,尤其是挑戰你沒吃過的台灣海魚。

備貨僅100箱,多了李旺也變不出來。如果可以,原本供應給米其林等高級餐廳的澎湖海鮮,也算殺出一條新出路。

【旺興漁業 x超級美食家團團饌】

食力再定義–以海洋文化發展地方創生之研究

為了解決澎湖魚 的問題,作者陳沛瑜 這樣論述:

澎湖居民以漁業為生,以海為田。然而,豐富的海洋資產,近20年來卻呈現急遽衰退的窘境,近海年漁獲量由1992年的36,292公噸,迄2012年僅剩5,802公噸。歸咎於不當的漁法、海洋環境的破壞、法治觀念淡薄等因素,漁業資源日漸枯竭是不爭的事實。此外,依據國家發展委員會2018年8月公布之中華民國人口推估報告顯示,我國總人口將於3年至10年間轉為負成長,在人口分布方面,2017年六都人口占總人口比率69.2%,依現有情境推估,未來區域人口分布不均的問題將更形嚴重,造成鄉村產業勞動力不足,城鄉差距日益擴大。澎湖地區,漁業枯竭、人口外移及老化問題,產業逐漸凋零,透過地方創生的策略,能否重啟發展的契

機?本研究採用質性研究中的深度訪談法,探討以海洋文化發展地方創生之可行性,以半結構是訪談政府行政部門及業者,並以內容分析法分析訪談所得資訊。其次以本研究實施創生產品設計,聘請9位學者專家進行感官品評,透過描述性分析據以探討實際的可行性。研究結果發現,海洋文化發展地方創生具可行性,可以為傳統夕陽產業尋求轉型以活絡地方經濟,提供澎湖縣政府籌劃觀光產業活動參考。

男人的菜市場

為了解決澎湖魚 的問題,作者劉克襄 這樣論述:

從來沒有人書寫過的──台灣菜市場風物學 含括:八大類菜市場的觀察、九種尋常食材的考據、十三樣小眾時蔬的采風、十五件土俗水果的尋根,以及七味地方小吃的探源 分明是平常庸碌的菜市場,劉克襄偏偏逛得大有文章。 一個城市古早生活的智慧,傳統菜市場無疑是最大的交流平台。作者時時不小心驚見,生活文化習而不察地隱伏於鄉鎮的每個角落,卻也憂疑那快要消失的可能。木柵菜市場是他買菜的小學堂,由此入學,逐漸擴及外地,遂有一台灣市場的譜系。這一掌握猶如清楚時尚品牌的流行,著名餐飲店的內容。他在典型的大溪市場巡禮,在花蓮市場體驗異地風味,在南方之南的恆春市場ㄔ亍,在新興的農夫市集思索難題和趨勢。

菜市場供應了琳瑯滿目的食材,我們或疏忽,或習以為常,作者卻認真地自有主張。他從食用好米裡,找到一個美好的物質力量。一碗友善土地的白米飯,效益超乎想像,不只吃得健康,永續環境,更是一個家庭內聚的能量。他說一方豆腐如實呈現了社會的遞嬗,最初是風土民情醞釀了豆腐,晚近豆腐的改革之路卻反其道,引領我們找回日漸消逝的風土民情。 很多熟悉的尋常蔬果,過去可能被誤解了,或因時間歲月而被遺忘。更有一些,正以其發展的狀態,提示一個過去未曾注意的事端,可能會在未來帶來另一食材的小小變革。作者樂於在這些農產裡爬梳,發掘新的美好。那種種蔬果,連接著許多人的溫暖回憶。 每個菜市場裡總有些具有代表性的小吃特產。

這些食材背後都有些隱喻,呼應當地生活的狀況,或者反映了在地自然風物和生活特色。有些未來都可當作某一節慶之要素,但更重要的,或許是提供了更進一步深化在地食物的論述。 一座菜市場可以勾勒一個城鎮的綠色地圖,也可以充分感受生活的本質。站在菜市場中央,無事地隨興四顧,看著熙攘往來買菜的人群,聆聽著撒野而放肆的叫賣聲。那熱烈生活的迸發力量,彷彿大河的滾滾奔騰。這就是劉克襄最樂於參與的生活盛宴!作者簡介 劉克襄 遠庖廚的男人,卻擅於走逛菜市場。不時採買莫名蔬果,考驗另一半的廚藝和家人的味蕾。 由於長年探訪山川地理,鑽研自然文史,練就了一身氣場。在日常的市井裡,總能發現真趣,經常抒發嗟異觀點。

半甲子以來,書寫題材經常轉彎,創作類型多元,詩作、散文、小說、繪本和踏查報導,不時引起注目。 近作《11元的鐵道旅行》、《十五顆小行星》更掀創作的浪頭,連獲金鼎獎、開卷等諸多獎項。

以調適觀點探討聚落資源運用與生活模式之關聯性-以望安花宅能源使用模式為例

為了解決澎湖魚 的問題,作者鄒妏妮 這樣論述:

望安花宅聚落是台灣最西邊的離島鄉鎮,擁有300年以上的歷史,為漢人遷徙來台的必經之地。2003年世界文化紀念物基金會(World Monuments Fund)推動世界文化紀念物守護計畫,選定為世界100大最值得關懷及保存的文化紀念物名單(List of 100 most endangered sites)。2008年正式被文化資產局登錄為全國第一個「重要聚落」。聚落擁有豐富的山林、海洋資源,早期居民透過各種自然資源的利用,發展經濟活動或滿足生活日常所需,關於自然資源的知識與對待環境的態度精神成為珍貴的在地生活智慧。現今居民生活所需的主要能源運用型態如瓦斯、電力,仰賴船隻由馬公本島輸入,透過

中央系統與管線供給。雖然隨著時代變遷,石化能源系統的引進改變了居民對資源的使用習慣,帶來極大的便利性。但是我們仍能在聚落各個戶外角落發覺,居民用於燒熱水、煮花生、製作年糕,收集在地環境材料當燃料的自製傳統爐灶。傳統與現代並存的使用方式,有趣、實用,且發人深省的現象,提示了聚落生活與在地資源連結的豐富脈絡。聯合國於2010年提出「里山倡議」,提倡在環境負載內有限度的使用自然資源,強調在地傳統與文化的重要性,以現代科學對傳統智慧進行創新設計,在科技發展與環境永續中尋求平衡,讓社會與自然和諧共生。本研究主要探討如何活用離島聚落的在地資源及傳承傳統生活智慧。藉由文獻分析法(Document Analy

sis)整合里山倡議與調適設計的觀點分析望安花宅聚落對於資源運用的知識模型,以個案研究法(Case Study Method)、參與式觀察法(Participant Observation)實地研究聚落傳統爐灶如何連結在地資源,並運用行動研究法(Action Research)將設計方案導入望安聚落的能源使用模式。最後,進行實驗設計(Experimental Design Research)製作原型測試、修正與結果分析提出實驗性的聚落能源使用模式,以發掘聚落永續發展與生活智慧傳承的可能性。本研究成果如以下三個要點:一、 考證傳統爐灶使用模式資料:透過訪查、盤點聚落的環境資源、能源器物,考證傳

統能源的使用方式,調查與之相關的日常活動,以此作為能源調適方案的設計依據。二、 發掘聚落活化活動所需素材:以系統為生活模式的基礎架構,運用調適觀點探討能夠驅動循環系統的傳統生活智慧,使聚落的活化活動有更明確的執行方向。三、 提供環境永續的能源調適方案:透過里山觀點探討能源使用方案的推廣,以在地文化、環境永續為根本,結合科學與創新建立聚落生活系統,提升關係人口的參與,達到聚落延續的目標。

澎湖魚的網路口碑排行榜

-

#1.澎湖國際品牌五星酒店

澎湖魚 市‧搶鮮趣!五星主廚代客料理‧烹煮樂! 達人帶路遊漁港,撈鮮貨. 位於澎湖福朋喜來登酒店旁的馬公第三漁港,因其地利與漁船吞吐量之厚,為澎湖漁獲集散的 ... 於 www.fourpoints-penghu.com -

#2.澎湖最大漁獲集散地透早起床才逛得到的魚市場 - OPENPOINT

常聽澎湖在地人如此介紹自己:「澎湖人吃海鮮成精,海鮮只吃澎湖的,其餘一概不吃。 ... 澎湖馬公市區的「澎湖魚市場」,一般遊客到訪很少有機會來到。 於 news.openpoint.com.tw -

#3.澎湖海味

澎湖 海鮮宅配!產地直送、產地價格!純淨澎湖海域孕育出豐富多樣化的漁產,是許多饕客心目中的海鮮王國。【hiway‧澎湖海味】堅持產地直送,保證美味零時差。 於 www.hiway.tw -

#4.澎湖區漁會購物商城/澎湖菊島之星/旅遊行程/海鮮特產

澎湖 旅遊行程推薦,精選澎湖自由行,多樣化的澎湖旅遊行程供您自由搭配,讓您玩得輕鬆又超值,說到澎湖旅遊絕對必吃的美食就屬澎湖海鮮特產。機票、船位免煩惱, ... 於 penghu-fisher.org.tw -

#5.澎湖魚市場巡禮-達人帶路深入澎湖漁民生活日常

地點就位於馬公三號碼頭前的澎湖喜來登酒店,一直都對宣傳澎湖在地觀光不遺餘力,連續多年舉辦的澎湖魚市場早市巡禮就是其中最具代表性的活動之一。 於 kimiyo.tw -

#6.海產生鮮| 鮮魚區 - 大進澎湖海鮮宅配網

土魠魚是澎湖冬季漁獲的大宗,又稱之為【鰆魚】,魚肉富含DHA及EPA,魚油同含高度不飽和脂肪酸,魚下巴的內成透明膠狀,富含膠原蛋白等。是一營養價值很高的魚類。過年前後的 ... 於 dajin.magong.com.tw -

#7.【吃】澎湖二崁魚好刺身專賣店-澎湖在地現流新鮮魚貨

喜歡生魚片的可以去試試看! 今年又去澎湖玩,算算大概平均兩年去一次、到現在也去了四五次了,以這樣的次數,我想應該可以算跳脫觀光客的身分 ... 於 cminik.pixnet.net -

#8.【澎湖野生船釣秋哥魚290g】口感紮實風味獨特澎湖鮮味直送 ...

秋姑魚的魚肉口感細緻扎實且味道鮮美,待有獨特的蝦蟹香氣。紅燒、醬煮、鹽烤、乾煎、味噌湯等皆適合。 澎湖擁有純淨無污染的海域,加上海水鹽度 ... 於 www.owlting.com -

#9.澎湖海鮮宅配推薦與直送,新鮮漁港現流宅配到府| 悠活農村

澎湖 好物排序: 價高 價低 ... 淨重150g±10%,約33-45支入,大小支皆有。 【熱銷品賣完為止】澎湖- ... 於 www.yooho.com.tw -

#10.澎湖淡季旅遊推薦|第三天馬公魚市場» 台中愛生活

馬公港是澎湖最大最深的漁港,旁有魚市場,澎湖買魚是用"公斤"計價,非台斤,文康商圈吃有名的鍾記燒餅,四眼井旁老街古色古香,還能欣賞許多海景。 於 www.cornerlife.com.tw -

#11.澎湖魚市場~第三漁港 - 跛腳男的~後山漫遊記趣

位於澎湖第三漁港的澎湖魚市場可以說是澎湖最大的漁貨集散中心趁著星期六的早上~我起了個早準備到漁市場去尋寶看看有沒有秋天最肥美的~螃蟹今天的目標是三點蟹1. 於 v120933796.pixnet.net -

#12.夏季限定 - 狠蝦霸

首頁/夏季限定. 夏季限定. 篩選. 顯示第1 至12 項結果,共58 項. 預設排序, 依熱銷度, 依最新項目排序, 依價格排序:低至高, 依價格排序:高至低. 澎湖丁香魚. NT$200. 於 penghu-shrimp.com -

#13.【澎湖魚市場】在深夜港邊標一尾最鮮的海味 - 農傳媒

有「漁科達人」稱號的澎湖導遊許俊萍一會合就開心地說。不若一般市場幾乎天天營業,澎湖魚市場開張與否要看老天臉色——雨天不交易,因為魚淋到雨 ... 於 www.agriharvest.tw -

#14.澎湖、馬公|澎湖人的魚市場・清晨的澎湖第三漁市場正熱鬧

澎湖 第三漁港中的「澎湖第三魚市場」是澎湖最大的漁貨集散中心,凌晨三點半許多遊客還在美夢當中時,追尋著新鮮魚貨的人們都已經聚集在澎湖第三漁市場,準備競標從漁船 ... 於 journey.tw -

#15.商品型錄 - 鱻味屋Senmiya-澎湖海產,澎湖小管,澎湖名產

澎湖 水產品,品質最優。水產品都是當季時令最新鮮的,有些產品已經過了時季沒有貨,請大家見諒! 歡迎來電或利用LINE@確認當季時 ... 鮸魚. 公斤換算,,尺寸以現貨為主 ... 於 senmiya88.com.tw -

#16.澎湖信興名產

澎湖名產XO干貝醬專賣店. ... 信興澎湖魚 · 信興菊花胡椒餅 · 信興澎湖湖麵線 · 訂購單下載. 精選商品. 精選商品. 菊花餅(全素). NT$ 120. 加入購物車. 菊花胡椒餅. 於 www.snsg.com.tw -

#17.夏天我最鮮!六月享受澎湖現流海鮮的N種吃法!-美食 - GQ ...

夏天的澎湖,天氣炎熱又少雨,海水鹽分變高,造就各種魚類與海鮮特別鮮甜,當令盛產的玳瑁石斑、青嘴、紅龍、青衣、嘉臘、鐵甲兵魚、紅條、三葉唇都是 ... 於 www.gq.com.tw -

#18.澎湖船家漁產_鮮魚、紫菜海菜_生鮮料理

澎湖 購物網. 您好,歡迎光臨! 免費註冊 會員登入 · 線上客服下載「傳真訂購單」幫助中心 ... 首頁 > 生鮮料理 > 鮮魚、紫菜海菜 > 澎湖船家漁產 ... 於 www.phgogo.com -

#19.澎湖海鮮- 维基百科,自由的百科全书

澎湖 四周環海,以各式海鮮做成的美食聞名於外,其中𩵚魠魚、玳瑁石斑、海鱺等皆頗具特色。 𩵚魠魚[编辑]. 𩵚魠魚. 𩵚魠魚台灣各海域均有產,尤其以東部及南部海域產量 ... 於 zh.wikipedia.org -

#20.澎湖常見魚類-澎湖縣政府農漁局

無障礙 · 我的E政府; 農漁局網站QRCODE; 澎湖縣政府LINE QRCODE. 更新日期:2021-11-12; 瀏覽人次:136326人. 地址:88043澎湖縣馬公市新營路477號 地理位置. 於 www.penghu.gov.tw -

#21.【澎湖區漁會】澎湖野生丁香魚(生)200g^ - 台灣好農

澎湖 夏季特產丁香魚,營養價值高,含DHA/EPA/鈣質! 於 www.wonderfulfood.com.tw -

#22.捕撈低污染的澎湖魚急速冷凍品嘗新鮮海味 - 金典綠園道

秉持推廣好魚的心態,「魚事在澎湖」從北部南下增設一間實體店面就在第六市場,希望讓更多人吃到安心與美味。 從經驗中醞釀品牌的誕生. 阿駿在創立品牌前,自己經營歐式 ... 於 parklanes.com.tw -

#23.澎湖手工魚粿甜不辣 - 海王子的漁人市場

澎湖魚 粿是澎湖漁村的傳統食物,加入高比例魚漿製作,食用味道帶有魚肉的鮮味,拿來拌炒或香烤都非常美味,也可以炸得外皮酥脆酥脆樣,吃起來裡面卻是QQ嫩嫩的,有雙重 ... 於 www.papalusfishmarket.com -

#24.農漁會產品> 澎湖區漁會 - 池上鄉農會

農漁會產品/ 澎湖區漁會 · 澎漁)小管魚仔醬 · 澎湖農會)澎湖優鮮珍珠石斑魚身切丁 · 澎漁)澎湖野生海菜 · 澎湖農會)花枝排 · 澎湖農會)澎湖生鮮小管 · 澎漁)丁香干貝XO醬(無 ... 於 www.csfa.com.tw -

#25.【澎湖景點】魚貨大批發『澎湖漁市場』,現撈的最新鮮!

去到一個地方想要接地氣的話,就一定要去逛一下他們的菜市場,澎湖這裡就有北辰公有零售市場跟澎湖漁市場,. 今天起個大早跟朋友來去探索一下,說真的我們算晚到了,聽說 ... 於 lucharger.com -

#26.全臺好物-澎湖縣專館-漁產- i郵購-Postmall

野生鸚哥魚排200~250g/片. $300. $250. 【免運】澎湖小管切圈*12/組【振興券卡優惠-網路價再7折】 ... 【老張鮮物】澎湖活凍生小管10包組(300g±10%/包共約30-50隻). 於 www.postmall.com.tw -

#27.展覽回顧 - 澎湖生活博物館

展覽說明. 本次所規劃的「鹹芳的滋味:澎湖魚乾加工」展示單元,一方面探索魚乾世界的種種面貌;一方面發掘魚乾與島嶼的各式生活。透過「魚乾」,勾勒在地智慧; ... 於 www.phlm.nat.gov.tw -

#28.親子共遊新玩法!澎湖必訪「魚市場」比圖鑑還精采 - 食尚玩家

與其從魚類圖鑑來認識海洋生物,帶著孩子來到澎湖最直接的方式,肯定要到魚市場走一遭,相較台灣漁港有限的. 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#29.【老張鮮物】澎湖野生肉魚/肉鯽仔3包組(300g±10%/包約3-4隻)

推薦【老張鮮物】澎湖野生肉魚/肉鯽仔3包組(300g±10%/包約3-4隻), 簡單料理營養滿分,來自澎湖純淨海域,皮薄/肉細緻momo購物網總是優惠便宜好價格,值得推薦! 於 www.momoshop.com.tw -

#30.【體驗】澎湖魚老闆的殺魚課-輕木雕手作課程- 木工/竹藝 - Pinkoi

澎湖魚 老闆,是#木工市集最早的資深成員之一,木工市集是很具代表性的木作市集發源地,有很多很多的木友,都跟魚老闆買過魚,學過刻魚,除了魚真的很逗趣可愛,也是 ... 於 www.pinkoi.com -

#31.澎湖丁香魚300g/包 - 漁吃

【商品規格】○品名:澎湖丁香魚○產地:台灣澎湖○規格:300g/包○保存期限:冷凍-18℃以下,可保存2年○料理方式:油炸、煎炒○本產品含有魚類過敏原,其過敏者不建議 ... 於 www.chen-seafood.com.tw -

#32.澎湖海鱺-寶寶魚片(200克) | 旅居漁村

來自澎湖大海,以純海水箱網養殖的海鱺魚,以貼近野生海鱺魚的方式,使海鱺吃天然的魚料,讓肉質口感更加分。 上岸立即保冰切片處理。 活肉超低溫真空處理,保有最原始的鮮 ... 於 www.fishvilla.net -

#33.澎湖肉魚---200g - 台灣主婦聯盟生活消費合作社

近海捕撈的純正澎湖野生肉魚,富含豐富蛋白質及DHA,皮薄肉多刺少,肉質細緻,簡單料理即能品嘗鮮甜原味。 於 www.hucc-coop.tw -

#34.澎湖野生海菜- 魚寶貝極鮮海產專賣店

無刺無骨類. 澎湖野生海菜. 原價130 元; 特價 $90. 商品數量:. 0. *** 黑貓宅配注意需知*** 週日停止集貨/配送包裹服務。 台北市、新北、基隆可當日宅配15:00-18:00。 於 www.fishbaby.com.tw -

#35.土魠魚切片 - 澎湖伯伴手禮店

土魠魚切片. A12. NT$ 350. NT$ 400. 數量. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10+. 請先選擇規格 加入購物車 立即結帳 已售完. 送出. 分享. 商品介紹; 退換貨政策. 於 www.fusan.tw -

#36.【海鮮主義】澎湖丁香魚

【商品規格】. 品名:澎湖丁香魚. 成分:野生丁香魚. 規格量:200g±2%/盒. 有效日期:標示於包裝上. 保存期限:12個月. 原產地:台灣澎湖. 於 www.i-wens.com -

#37.澎湖|湖西北寮認識加網魚,漁村生活半日遊 - 切琍攝文旅食

澎湖 北寮這個湖西鄉小村落,以「摩西分海」越見知曉,其實應該要正名為「奎壁山、赤嶼分海」。湖西北寮村是... 於 chyfun.com -

#38.【澎湖景點】澎湖最大漁獲集散地|早起才逛的到的魚市場 ...

從飯店走了五分鐘來到了『澎湖魚市場』的大門口,澎湖魚市場是位於馬公第三漁港,會有第三漁港的出現是因為民國40年代至70年代漁業十分興盛,馬公第一漁港 ... 於 lifeintainan.com -

#39.澎湖漁會| 24h買菜

火鍋專區 · Placeholder image · 澎湖漁會 · 澎湖海菜狗母魚丸 · 300公克±9公克冷凍 · $ 160. 於 www.superbuy.com.tw -

#40.澎湖毒電炸魚死灰復燃 - 環境資訊中心

澎湖海洋生物研究中心致力於採集澎湖魚種,建立海洋生物研究庫,新近又為澎湖增加20餘種新紀錄魚,但在魚市場的採集過程中,研究人員赫然發現仍有毒電 ... 於 e-info.org.tw -

#41.澎湖野生鸚哥魚Parrotfish

澎湖 野生鸚哥魚Parrotfish. ... 鸚哥魚的肉質細緻,魚刺不多,肉質Q彈扎實細緻,帶有淡淡的貝類香氣,無論清蒸、油煎、紅燒或煮湯都非常美味。清蒸可品嚐到黃衣魚最 ... 於 blakatmama.qdm.tw -

#42.澎湖海鮮大哉問!怎麼吃最對時漁業達人告訴你

曾有個說法~一年四季之中,春天是吃「好魚」的季節。這時候北半球大部份魚類準備靠岸產卵,而產卵前的魚為了繁衍後代會攝取較多營養,所以這時節的魚肉質 ... 於 today.line.me -

#43.澎湖海鮮大哉問!怎麼吃最對時漁業達人告訴你 - 台灣旅行趣

此時在澎湖,漁業達人小郭推薦的美味魚種就是石斑、鮸魚和肉魚。其中三月前的肉魚最好吃(丹丹的外婆就常常乾煎肉魚~簡單烹調好吃的很吶) ... 於 taiwan.sharelife.tw -

#44.澎湖魚市場巡禮達人帶你魚市場走透透看澎湖小管和競標漁獲 ...

這次來澎湖參加不少活動,而入住澎湖福朋喜來登飯店時,沒想到也有很棒的魚市場巡禮活動. 而且內容豐富,參加費用更是只要俗俗的一百元而已,而且就是 ... 於 wind.suzukihiro.tw -

#45.ღ澎湖|本島|美食清單 澎湖魚市場攔截每日最新鮮的漁貨 ...

在澎湖這座島嶼上大家最印象深刻的絕對就是「玩水」吧但是這回安妮要帶大家走一趟澎湖本島看看有哪些好吃必吃的美食甚至是在地人的私房料理通通獻給 ... 於 annie840314.pixnet.net -

#46.皇帝魚酥

全部產品列表 · 禮盒系列 · 隨手包 · 海派包 · 美淇食品 · 佐味嚐鮮 · 澎湖海味 · 澎湖冷凍海鮮 ... 精選比目魚魚骨製成,比起其他的魚酥口感較為厚實、酥脆。 於 www.069275113.com.tw -

#47.澎湖|石斑豐魚季體驗:現抓石斑魚體驗&潮間帶導覽 - Klook

保證抓到魚!抓不到享全額退費! 前往專屬私房海岸,探索澎湖豐富的潮間帶生態區,享受與野生石斑魚鬥智鬥勇的刺激快感; 品嚐現捕現做的超新鮮石斑魚料理,感受鮮甜的 ... 於 www.klook.com -

#48.澎湖群島魚類圖鑑

本圖鑑共3輯,收錄澎湖群島豐富之魚類、貝類、甲殼類生物標本與照片之介紹。內容包括概說、澎湖群島的海洋生態環境、各科介紹等幾個部分:概說就魚類生長環境、海水魚 ... 於 www.ocean.phc.edu.tw -

#49.只有深夜才能窺見的澎湖魚市秘密 - 中華民國全國漁會

只有深夜才能窺見的澎湖魚市秘密如果你來到一個新的地方旅行,前往當地的菜市場或魚市場,其實是一件很有意思的事情,會有很多的收穫,沒有比深入探查 ... 於 www.rocnfa.org.tw -

#50.澎湖魚- 優惠推薦- 2021年11月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦澎湖魚商品就在蝦皮購物!買澎湖魚立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#51.花格海味-澎湖海鮮宅配

五十餘年經驗傳承海鮮達人為您嚴選澎湖最優質水產,最優質的澎湖海鮮宅配公司,來澎湖旅遊可以來花格魚舖現挑魚貨安心宅配回家,當然您更可以直接在網路或來電跟我們 ... 於 www.069273887.com.tw -

#52.澎湖野生黃雞魚(300g) 海鮮水產鮮魚冷凍 - 樂天市場

澎湖 勁鮮水產Rakuten樂天市場線上商店,提供澎湖野生黃雞魚(300g) 海鮮水產鮮魚冷凍等眾多優惠商品、會員獨享下殺優惠券、點數回饋、信用卡分期0 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#53.友善環境的安心水果 - 安心健康魚|澎湖海鮮宅配|無毒農

各式新鮮安心魚、海鮮網購宅配到府,還提供料理食譜。無用藥養殖健康虱目魚;澎湖野生捕撈小卷、土魠及各式海產,海上箱網養殖鯧魚、石斑魚。真空包裝、急速冷凍、來源 ... 於 greenbox.tw -

#54.【媽宮水產】澎湖海鱺魚輪切300g

【媽宮水產】澎湖海鱺魚輪切300g. 海鱺魚的肉質Q彈,魚皮的膠質豐厚,營養價值相當高魚種,含有豐富的蛋白質及EPA、DHA、維生素E等豐富營養成分。 規格:300g/包. 於 www.mayfullfinefoods.com -

#55.澎湖釣魚樂-澎湖常見魚種

地理分布分布於西太平洋區,包括日本、韓國、台灣及大陸沿海。本省東部、北部、西部及離島之澎湖海域均有記錄。 漁業利用為各地魚市場上常見的高級食用魚 ... 於 shin-npu.blogspot.com -

#56.澎湖豐魚季| 體驗石斑魚季&潮間帶導覽&鮮魚料理 - KKday

專屬海岸體驗親手現抓石斑魚的刺激快感、此行程為澎湖獨特、道地的抓魚體驗之一,一望無際的海岸線潮間帶生態中,與石斑魚鬥智鬥勇,尋找珍貴的錢鰻、蝦蟹, ... 於 m.kkday.com -

#57.澎湖民宿~小魚的家民宿

位於馬公西衛社區的「澎湖民宿~小魚的家民宿」,鄰近澎湖科技大學,前往馬公市區也只需要約十分鐘的車程,提供澎湖民宿、澎湖住宿、澎湖行程規劃、馬公機場碼頭接送. 於 fish.ph-minsu.tw -

#58.『澎湖食記』發現我們的藍海天堂—澎湖魚市場 - Mika出走美食 ...

第二天一大早就被挖起來說要去逛澎湖魚市場..說要吃沙蟹當早餐~他們說來澎湖就是要餐餐吃海鮮才叫做過癮..是有沒有吃這麼補阿! 於 mikatogo.com -

#59.認識澎湖海鮮- 摸魚老師 - Google Sites

澎湖 海水鹽度比台灣沿海高,據說是海味更鮮甜的原因. 摸魚老師- 把新鮮打包起來. 摸魚老師- 小卷. 摸魚老師- 寒鯛. 摸魚老師- 黃雞魚. 摸魚老師- 雀鯛. 摸魚老師- 青嘴. 於 sites.google.com -

#60.澎湖魚糕250g±10% - HAPPY FRESH 快樂鱻海鮮專賣

澎湖魚 糕黑輪片/魚漿比例超高!真材食料厚成本,魚漿比例高達70%,於澎湖海域捕獲新鮮的紅目鰱打成新鮮魚漿後製成的黑輪片,於當天製做完成立即冷凍保存。品名:澎湖魚 ... 於 www.happyfresh.com.tw -

#61.【澎湖景點】馬公市。達人帶路買海鮮澎湖魚市場搶鮮趣福朋 ...

但是跟著達人是有好處的,達人大哥會解答你所有的問題,跟你介紹這是甚麼魚,怎麼分辨是否新鮮,還有澎湖人都是怎樣料理這種魚。 除了魚,這裡也看到螃蟹 ... 於 followmi.tw -

#62.冬遊澎湖魚市搶鮮趣~跟著達人遊馬公第三漁市場,教你怎麼挑 ...

冬遊澎湖的最後一天,清晨5點鬧鐘聲未響就自動彈起床來,滿懷興奮的心情到澎湖福朋喜來登酒店大廳準備跟著達人逛漁市場。「馬公第三漁市場」是澎湖 ... 於 travel.yahoo.com.tw -

#63.澎湖白金土魠大豐收!創今年以來新低價格 - 自由時報

澎湖 人年節餐桌必備佳餚土魠魚,今年以來因反聖嬰現象,受到霸王級寒流及強烈東北季風攪局,壓縮漁船出海作業時間,導致漁獲量不佳,讓價格水漲船高; ... 於 news.ltn.com.tw -

#64.澎湖魚漿 - 生活市集

【喜上森鮮】 澎湖鮮味手作/ 花枝漿/ 蝦仁漿/ 墨魚漿/ 干貝魚漿【任選】(200g/條) · 【東港手作海鮮丸】香菇丸+鮮蝦丸+魚漿卷+旗魚漿肉丸+八寶丸 · 人氣暢銷澎湖花枝丸. 於 m.buy123.com.tw -

#65.回到澎湖囉 - 菊島鮮品

最近回到澎湖也開始要推出一些海魚, 到台灣看了很多,也學了一些,先為大家補上一些澎湖當地新鮮魚貨的照片澎湖縣魚-花格澎湖特有-哇米(肉超細) 看這顏色就知道新鮮透抽 ... 於 ggl0922.pixnet.net -

#66.澎湖矮房裡的老式風景「曬魚場」飄滿魚香味 - 鏡週刊

澎湖 的嵵裡,有一排臨路的矮房子,灰色的外觀看似普通民宅。夏季時開著車經過,車窗沒關,會聞到空氣中有潮濕的魚香味。矮房子在平日深幽不見底, ... 於 www.mirrormedia.mg -

#67.魚好刺身專賣店。二坎傳統聚落美食|日料師傅x澎湖海鮮

跟著好客民宿協會業者同遊澎湖,初到西嶼鄉二坎傳統聚落,像劉姥姥進大觀園,乖乖跟著隊伍後面走,吃完豆花以為差不多要集合了,抓緊時間趕快拍老厝, ... 於 margaret.tw -

#68.澎湖魚|ETMall東森購物網

澎湖魚. 高相關; 最熱銷; 價格低到高; 價格高到低. - 搜尋. 共0 件商品. 全部; 超商取貨; 24小時到貨. TOP. 購物服務. 直配大陸 · 網購包裝減量 · 境外肉品防疫政策宣 ... 於 www.etmall.com.tw -

#69.【澎湖野生赤筆仔(黃記魚) 】 - 海口峰海產行

嚴選的野生赤筆魚,大多生活在岩礁底質的海域,因為肉質口感柔細嫩多汁、甘甜無細刺,但不易捕獲,是在海魚界相當具名氣的高貴魚種,可用清蒸、紅燒、香煎各中作法品嘗 ... 於 www.higofeng.com -

#70.澎湖將軍島魚箱 - 出港工作室

澎湖 海鮮宅配首選,出港就對了! 我們敢大聲說「全網最新鮮的野生海鮮品質」! 鮮魚、小卷、軟絲、野生石蚵、花枝丸、七星鮑魚、海菜都是我們熱銷排行上,非常受大家 ... 於 u-seefood.com -

#71.二崁聚落「魚好」的季節生魚片專賣,澎湖新鮮限定 - 微笑台灣

想一次品嚐到澎湖當季的魚鮮,不能錯過二崁聚落老宅裡的「魚好」,回到家鄉的少年頭家陳英傑每日挑選尚青、當季才好吃的魚種,輕沾阿里山山葵、有機 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#72.澎湖魚市即景土魠量多價跌撿便宜趁現在 - 觀傳媒

連續幾天的好天氣,澎湖近海漁業的小漁船群起出港捕魚,期待農曆過年前上天能賞賜一個大紅包,2日上午澎湖第三漁港魚市場擠滿了採購魚貨的人潮,澎湖 ... 於 www.watchmedia01.com -

#73.澎湖海鮮-阿爸捕的魚- 首頁| Facebook

是許多澎湖人歸鄉必吃的美味!澎湖的手工黑輪是用純魚魚漿下去打的,不加任何防腐劑,咬勁Q彈,一口咬下,裡面的氣口,還會滴出原汁原味,非常好吃,這也是小編從小吃 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#74.澎湖民宿‧海洋魚樂民宿

澎湖 住宿‧海洋魚樂民宿座落於馬公市西衛里,鄰近西衛鎮風塔、西衛漁港、澎湖科技航模館、海洋地質中心、馬公老街、摸乳巷及四眼井等景點,前往花火節主場觀音亭海濱 ... 於 fish369.ego.tw -

#75.魚皮餅乾、花生酥!8間「澎湖必敗伴手禮」 沒吃過彷彿白來了

來到澎湖不僅要跑遍各大旅遊景點,新鮮的海味與美食也是不可或缺! ... 本篇推薦澎湖的道地特色名產,不僅有美味的冰心糕與黑糖糕,更有料多味美的鹹 ... 於 udn.com -

#76.【十翼饌】少一味系列-澎湖扁魚干70g

扁魚白菜的那一味嚴選澎湖沿海捕撈的扁魚,經天然日曬風乾而成,具天然的鮮甜甘味,常用於滷白菜、土魠魚羹、海鮮鍋品湯底等。扁魚干經烘烤、火烤、過油,再撒點白芝麻 ... 於 www.tenwings.com.tw -

#77.澎湖小魚乾 - 松果購物

為您精選2021 年網友最夯團購澎湖小魚乾!各種限時搶購的超殺優惠澎湖小魚乾,再晚點就要撲空!現在就到松果購物! 於 www.pcone.com.tw -

#78.澎湖私房體驗行程》在地人帶路逛澎湖魚市,還有五星主廚代客 ...

澎湖魚 市搶鮮趣-達人帶路遊漁港、撈鮮貨. *報名&集合:澎湖福朋喜來登酒店(住客才能參加). *魚市:馬公第三漁港. *收費:每人100元,一人即可成行,12 ... 於 bobowin.blog -

#79.澎湖魚市 - | 開放博物館

澎湖的旅行取景魚市,很大的鯊魚佔據大半圖面,木箱和所有市場內細小的人物, ... 澎湖魚市. 典藏者. 李梅樹紀念館|Li Mei-shu Memorial Gallery. 詳細資料. 於 openmuseum.tw -

#80.牛年超值組合*[團時] 酥脆魚皮3入組+澎湖香脆魚丁2入組 - UrMart

追劇時首選,一口啤酒,一口酥脆魚骨,吃零食吃一點都不罪惡! [團時] 澎湖香脆魚丁花生+杏仁.傳承的手藝製作,清爽、不油膩、沒腥味.低溫烘烤技術,保留了杏仁的 ... 於 urmart.com -

#81.澎湖魚粿&魚鬆-澎家食品@ 澎湖自助旅遊玩家 - 隨意窩

澎湖魚 粿&魚鬆-澎家食品說明:澎湖海鮮名產除了黑糖糕、花枝丸、干貝醬..等,還有一樣爪蛙覺得也是不要錯過的,那就是澎湖的魚鬆與甜不辣,位於澎湖北辰市場的澎家食品 ... 於 blog.xuite.net -

#82.全部商品 - 大漁澎湖海鮮

咪咪卷 · 姆指卷 · 澎湖咪咪卷 · 澎湖小卷 · 澎湖海鮮 · 大漁澎湖海鮮. 商品分類. 首頁 · 關於 · 全部商品 · 【熱銷優惠組】 · 【當季鮮魚】 · 【厚切魚片】 於 shop.bigfish.com.tw -

#83.真空包裝x 新鮮海味百分之百澎湖近海高品質野生漁獲x 簡易 ...

年節將近,每年吃魚「年年有餘」象徵,不免市場購買新鮮漁獲將冰箱塞滿滿。 今年選擇不一樣的,直接澎湖宅配極致野鮮最美味的野生海味為年節加菜。 因為是 ... 於 ihappyday.tw -

#84.(澎湖美食)在地人才知道的開業40年美食【赤崁加志魚麵店】加 ...

赤崁加志魚麵店,澎湖美食推薦,開業40年美食【赤崁加志魚麵店】是澎湖赤崁只有在地人才知道的美食開業已40餘年,用加志魚熬煮的鮮魚湯新鮮又大塊的加志,就是巷仔內的好 ... 於 may1215may.pixnet.net -

#85.澎湖魚-PTT/DCARD討論與高評價網拍商品-2021年11月|飛比價格

澎湖魚 在-PTT/DCARD討論與高評價商品,提供澎湖魚子醬、澎湖魚丸、澎湖魚卵醬在露天、蝦皮優惠價格,找澎湖魚相關商品就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#86.天和澎湖養殖- 天和鮮物網路門市

龍虎斑腹邊肉200g NT.$230; 珍鱺半月切100g NT.$105; 海鮸魚下巴200g NT.$85; 黃金鯧大下巴350g NT.$210; 黃金鯧400g NT.$310; 黃金鯧帶下巴魚排210g NT. 於 shop.thofood.com -

#87.澎湖市場現稀有白腹魚每公斤8888元天價標出- 社會 - 中時新聞網

澎湖 馬公第三漁港拍賣市場,今天出現一尾少見重達12.8公斤的白腹魚,各方爭相搶標,最後以每公斤新台幣8888元天價標出,總價高達11 萬餘元, ... 於 www.chinatimes.com -

#88.澎湖現流|野生肉魚 - HUG網路超市

澎湖 海域捕獲的肉魚,魚身銀白有光澤,肉質新鮮、飽滿鮮甜! 於 www.hug.com.tw -

#89.澎湖手工狗母魚丸

澎湖 產地直送○採用澎湖獨有狗母魚製作○口感Q彈味道鮮美○無防腐無添加硼砂○炭烤煮湯火鍋都適合. 食用建議:. ○建議拆封後直接泡食用水解凍後(用手摸已經軟化了), ... 於 puseefood.mymy.tw -

#90.魚酥、魚鬆澎湖在地好味道

魚酥、魚鬆- 澎湖名產專賣店,直接在澎湖接受訂單後,將商品配送至台灣各地區,提供完整安全的線上銷售流程,讓消費者安心購買並提供澎湖在地千項商品及伴手禮, ... 於 www.penghugo.com.tw -

#91.[澎湖] 琳瑯滿目漁獲-初夏第三漁港魚市場 - 尋著貓腳印覓食...

[澎湖] 琳瑯滿目漁獲-初夏第三漁港魚市場 ... 其實這篇的照片都是去年拍的,不過.....太忙的關係加上要寫的文章很多,有新的點子有時候會一直寫,這類比較沒 ... 於 mimicat1531.pixnet.net -

#92.18 - 臺灣魚類資料庫

烏尾冬仔、青尾鮗(臺東)、烏尾冬(澎湖)... ... 烏尾冬仔、紅尾冬(臺東)、烏尾冬(澎湖)... ... 雞仔魚、加志、少棘石鱸... ... 打鐵婆、四帶石鱸、縱帶髭鯛... ... 三線雞魚、黃雞仔 ... 於 fishdb.sinica.edu.tw -

#93.澎湖人早餐都吃生魚片!隱身古厝中的刺身專賣店每日現撈海味 ...

在地人的早餐都吃生魚片啦!澎湖二崁古厝藏著一間刺身專賣店,小小的店面擁有令人難忘的鮮美海味,早上一開店就會吸引許多購買人潮,價格落在300~600 ... 於 travel.ettoday.net -

#94.優良水產品產地認證網- 優鮮業者

認證漁種:, 石斑牡蠣海鱺黃金鯧鮸魚青嘴龍占白蝦鯛類金目鱸. 證書:, 證書瀏覽. 傳真:. 電話:, (06)998-2896. 地址:, 澎湖縣西嶼鄉二崁村54號. E-Mail: ... 於 www.penghu-seafood.org.tw -

#95.澎湖象魚的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

澎湖 象魚價格推薦共35筆商品。還有澎湖鸚哥魚、澎湖土魠魚、澎湖伯魚骨酥。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#96.澎湖住宿‧夢幻魚民宿

澎湖 住宿‧夢幻魚民宿位於澎湖馬公,擁有絕佳的地理位置,鄰近山水沙灘、風櫃洞、澎湖天后宮、澎湖風管處、蒔裡沙灘、觀音亭休閒園區等景點,提供澎湖住宿、澎湖民宿、 ... 於 069261848.okgo.tw -

#97.澎湖魚粿(6片裝)-300g - 中秋烤肉特區

真材食料選用新鮮紅目鰱魚肉製成,拿來拌炒或是香烤或者酥炸都非常美味,外面自助餐都是拿平淡無味的甜不辣片炒韭菜,澎湖魚粿口感比任何您吃過的甜不辣都好吃絕對顛覆 ... 於 www.xianwei.com.tw -

#98.澎湖海釣野生秋姑魚(尾) 有股龍蝦香氣~好好吃

澎湖 野生秋姑(俗稱秋哥)魚身有股特別的蟹香味,. 因此我們澎湖當地有句俗諺說:「秋姑秋姑龍蝦肉」,. 意思 ... 於 www.penghuhi.com.tw