澎湖風的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 澎湖國家風景區管理處30週年紀念專刊 和MikeDash的 巴達維亞號之死:禍不單行的荷蘭東印度公司,以及航向亞洲的代價都 可以從中找到所需的評價。

另外網站風櫃洞> 澎湖縣 - 交通部觀光局也說明:風櫃位在風櫃半島的尾端,屬馬公市風櫃里,是一個非常古老的漁村,因風櫃濤聲、水柱噴潮、海水抽吸聲等三大奇觀而聞名。也因侯孝賢的電影「風櫃來的人」一片,而使風櫃 ...

這兩本書分別來自澎湖國家風景區管理處 和左岸文化所出版 。

國立政治大學 台灣史研究所 鄭麗榕所指導 許玉欣的 傳說、利用與保育:近代臺灣海洋史中的鯨豚 (2021),提出澎湖風關鍵因素是什麼,來自於鯨豚傳說、捕鯨、漁業史、海洋史、海洋文化、海洋保育。

而第二篇論文國立澎湖科技大學 觀光休閒系碩士班 白如玲所指導 張惠雅的 地方行銷與淡季觀光效益:澎湖國際海灣燈光節個案研究 (2021),提出因為有 地方行銷、淡季觀光、節慶活動、澎湖國際海灣燈光節的重點而找出了 澎湖風的解答。

最後網站澎湖花生酥200g - PChome 24h購物則補充:澎湖風 爺-澎湖花生酥200g ; 品名 ]: 澎湖花生酥 ; 成分 ]: 花生仁、麥芽糖、糖、白芝麻 ; 重量 ]: 200g ; 保存期限 ]: 6個月 ; 保存方法 ]: 請至於陰涼通風處,避免日曬,開封後 ...

澎湖國家風景區管理處30週年紀念專刊

為了解決澎湖風 的問題,作者 這樣論述:

民國80年,交通部觀光局設立「澎湖風景特定區管理籌備處」,銜命進行澎湖觀光資源之調查規劃與籌備事宜,開啟澎湖觀光三十年發展新章。披星戴月走過的足跡,將透過《澎湖國家風景區管理處30週年紀念專刊》溫故而知新,以圖文為載體,時間為軸、專題為點,鋪陳建設成果、未來展望,乃至人事時地物交織而成的澎湖。 整體結構從「老澎友」們──歷屆處長的祝福伊始,展開澎湖觀光大事紀要,綜看澎湖的成長與蛻變。接著以十年為一檻,娓娓道來澎湖觀光發展的按部就班、萬事俱備,十年奠基、二十有成、三十璀璨!繼而承接第三個十年的行銷推廣策略,衍生四大脈絡,包括行銷活動、觀光服務國際驗證、景區管理與環境

永續、重大工程與建設,一一收納、記錄澎管處實績與使命。三十嘉年華的尾聲,則以展望未來作結,並採訪到多位資深同仁,分享一路陪伴的心路歷程,以及對澎管處的期許與祝福。另收錄三十年以來各領域耕之榮耀,期以此為鑑,持續不綴地努力,帶動澎湖觀光生命生生不息,躍進閃耀。

澎湖風進入發燒排行的影片

我們所在:

位於歐亞大陸面對太平洋的出入口,臺灣本島與周邊離島,除了是原住民族維生的島嶼,在不同時期也扮演著不同的角色:在數百年前大航海時代,臺灣是不同海權國家拓展世界貿易的海上運補站;外來的荷蘭、西班牙等,在澎湖風櫃、臺南安平、基隆和平島,建築城堡領地;臺灣也成為海盜們討生活的運補基地,或不同海上強權交換商品的貿易集散地。後來,臺灣陸續成為中國東南沿海居民尋找新生活的地方、日治時代大東亞共榮圈的南進基地、國民黨政府退守後反共復國的跳板、以及今日印太戰略的夥伴環節。

不論是高山、丘陵、濕地、河川、陸地、海洋,小小的臺灣擁有最豐富的大自然生態系。數百年來不同背景的我們,也在這些不同的環境中,留下打拼生存的痕跡,各種不同型式的人造建築,為我們留下屬於自己文化的紋理。

展覽介紹:

「臺灣文化」目前還是一個尚待被清楚定義的模糊概念

可以使用「臺灣的鏡像」來協助定義什麼是「臺灣文化」嗎?

「臺灣的模樣」嘗試整理國家攝影文化中心及國立臺灣美術館的攝影典藏中,不同世代的本土攝影家們眼中所看到的「臺灣」。希望藉由這些不同時空樣貌下的影像切面,堆疊出臺灣的文化紋理,協助思考一直都在但卻是抽象混沌的「臺灣文化」。其實也就是在反思:什麼是「臺灣的吾土」?誰是「臺灣的吾民」?等土地與人民的真實內涵。

初探「影像臺灣」為「臺灣攝影史」奠基

為了要整理呈現這一個「公共的臺灣」(孕育我們的母地),策展人要向展覽中每一位攝影家致歉。在此展中,個人創作意圖的脈絡先暫時被放在第二順位,優先凸顯臺灣這塊土地上共通的元素,作為整體性的思考。藉由影像編輯的組合,橫向交織出一個更龐大綿密的,所謂臺灣攝影創作的共同脈絡。長年來因為臺灣攝影史研究的缺席,我們有必要透過這樣統整的過程,先將臺灣攝影做一個整體性的梳理思考,來為尚待完成的臺灣攝影史鋪路。

關於臺灣文化脈絡的思考

策劃此展還有一個目的,梳理出臺灣文化脈動的基調:臺灣的文化脈動,是由在地的原住民族,面對外來的過客與移民,歷經抗拒、衝突、互動、交流、妥協的歷程。原本在地的本土族群與外來的殖民霸權必須學會「共生」,而不同時期的共生造就了不同世代的「在地本土文化」。

南島文化原住民族的根源,荷蘭西班牙文化的刺激,深層中華文化的延續,日本文化擁抱現代化的刻痕,還有歐美當代文化的移植,新住民文化的加成,這些多元觀點的交融並列,形成今日臺灣文化繼續往前推動的重要動能。

嘗試以影像揉捏出「臺灣氣口」、「臺灣味」

呼應國家攝影文化中心開幕首檔「舉起鏡子迎上他的凝視──臺灣攝影首篇(1869-1949)」以臺灣攝影史的理論研究為架構,本展以視覺影像為梳理的脈絡,嘗試由截然不同的方式切入這臺灣主體論的核心課題。因展出空間有限,整個展覽以靜態的「攝影原作」與動態的「數位呈現」平行展示相互呼應,也是一種在攝影展覽形式上的嘗試與挑戰。

攝影/鄭宇辰、余志偉

剪接/余志偉

文字提供/國家攝影文化中心台北館

■完整報導:https://www.twreporter.org/a/photo-the-national-center-of-photography-and-images-exhibition-2

──────

《報導者》是台灣第一個由公益基金會成立的網路媒體,秉持深度、開放、非營利的精神,致力於公共領域調查報導,共同打造多元進步的社會與媒體環境。

官方網站:https://bit.ly/3rTeR1V

粉絲專頁:https://bit.ly/37jjGYD

Instagram:https://bit.ly/3rWFQJV

★用行動支持報導者:https://bit.ly/3ylK401

#報導者 #看看攝影

傳說、利用與保育:近代臺灣海洋史中的鯨豚

為了解決澎湖風 的問題,作者許玉欣 這樣論述:

鯨豚在現今作為海洋生態的指標生物,但除此之外,臺灣為一擁有豐富鯨豚生態的海島,在島嶼歷史中,人們對鯨豚的認識、互動與利用,同樣能作為海洋文化與觀念的展現。本論文欲於近代臺灣海洋史中加入非人動物的視角,檢視鯨豚在近代初期、日治時期與戰後的歷史脈絡下,所反映而出的傳說、利用與保育三種面貌,並以此透視長時間下,鯨豚、海洋觀念上的變化與意義。在日治時期以前,臺灣並無發展出商業性的捕鯨活動,不過作為一個海島,與鯨豚的相遇早在荷治時期,就已悄悄反映在鯨油貿易蹤跡當中。而至19世紀開始,地方志、遊記以及在臺西方人的紀錄中出現鯨豚的身影,並有如漢人對鄭成功與大鯨的傳說想像,以及原住民族中的鯨豚傳說,再再反映

了人們對巨大而神祕的鯨豚印象,以及寄託於鯨豚的海洋情懷。日治時期,隨著日本母國捕鯨文化與技術的帶入,臺灣的鯨豚資源被有計劃的調查與捕撈。自1913年起,南灣(大板埒)開展捕鯨業,鯨豚被視為經濟性動物,直至1943年,大板埒捕鯨結束,總共捕獲多達800頭的鯨豚。日本母國的捕鯨文化和技術,影響了臺灣對鯨豚與海洋的觀念,鯨豚成為可以大量捕撈的商業海洋資源,更從中可見捕鯨業與日本的關係,呈現高度仰賴母國的日本內地人漁業性質;再者,在大量被捕撈的座頭鯨數量中,也反映了臺灣的海洋生態史。戰後臺灣在漁業增產、地方經濟利益下,重新恢復捕鯨業,並持續將鯨豚作為經濟性動物來利用,分別在1950年代與1970年代開

展,前者為位於香蕉灣的沿海捕鯨、後者則進行遠洋工船式捕鯨。1980年代,隨著保育觀念以及美國壓力影響下,臺灣政府於1981年公布停止商業捕鯨,但直至1990年澎湖沙港事件後,鯨豚才正式納入保育法令當中。1990年代,在鯨豚保育觀念的開展,以及對本土的關懷下,鯨豚書寫興起,同時鯨豚成為了海洋國家的象徵,代表著保育與本土的觀念,重新定義了鯨豚對人、以及臺灣島嶼的意義。17世紀的鯨油、以及19世紀開始直至1990年代末之間,鯨豚在臺灣島嶼上的變化,作為檢視海洋生態與海洋觀念歷程的意義,與此同時,更反映了島嶼複雜而多元的海洋與海洋文化史脈絡。最後,從臺灣島上的鯨豚歷史,吾人也可再思臺灣與海洋、環境的關

係。

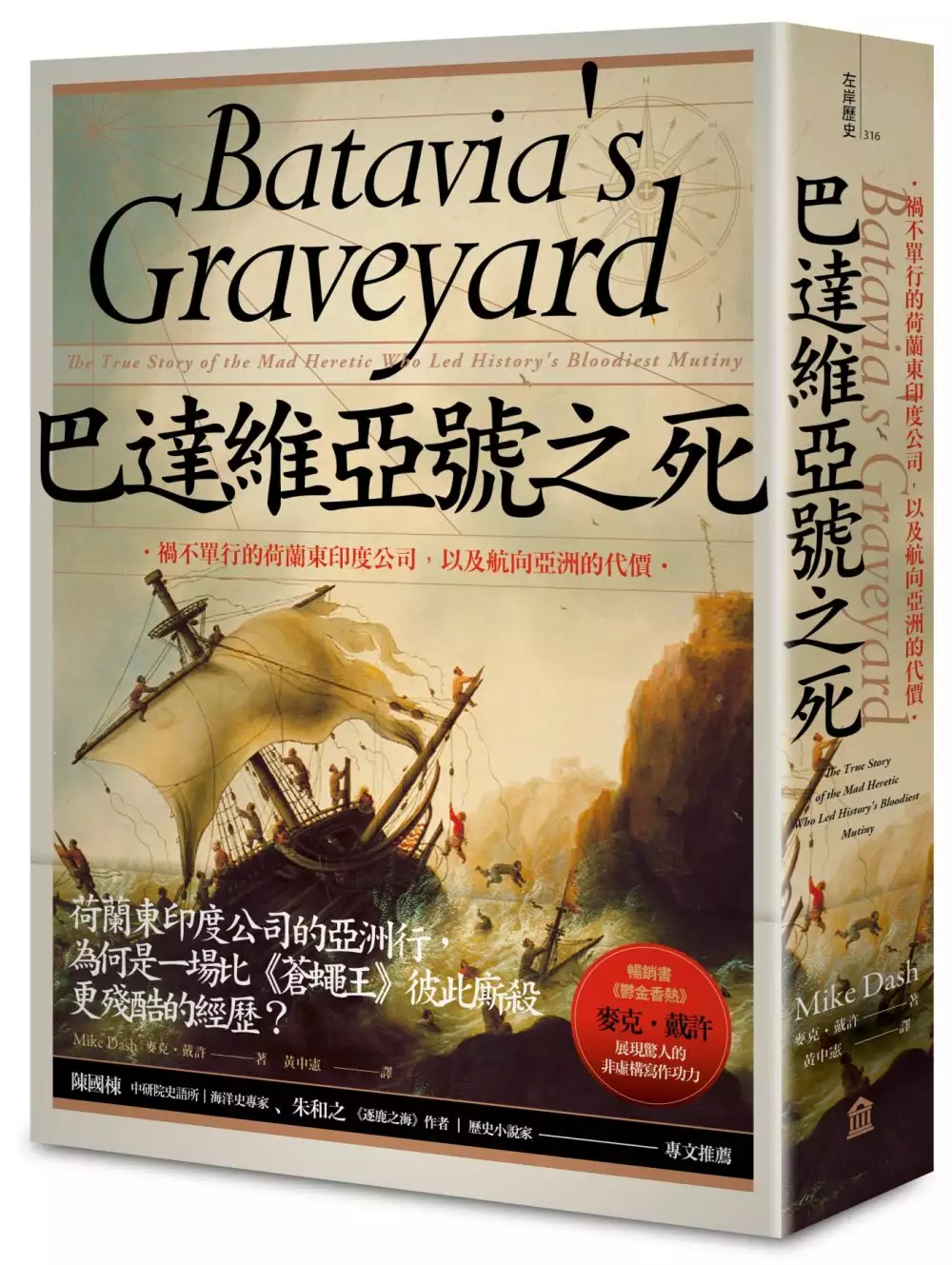

巴達維亞號之死:禍不單行的荷蘭東印度公司,以及航向亞洲的代價

為了解決澎湖風 的問題,作者MikeDash 這樣論述:

比《蒼蠅王》更駭人聽聞,卻是真實的荒島叛變事件 當年,來到亞洲的荷蘭東印度公司,到底經歷了什麼樣的海上殘酷之旅? 以非虛構寫作筆法,呈現大航海時代 陳國棟(中研院史語所/海洋史專家)、朱和之(《逐鹿之海》作者/歷史小說家) 專文推薦 一六二○年代最後幾年,荷蘭東印度公司已經因為被中國驅趕,落腳台灣。在台灣又遭遇西拉雅人的強烈反抗,不只如此,還因為與日本外交通商顏面盡失,整體亞洲事業面臨挫折。「巴達維亞號」以當時荷蘭東印度公司在爪哇島總部「巴達維亞」命名,象徵它是一艘精心打造並被寄與厚望的大船,但她卻禍不單行,同時遇上船難和船員叛變。巴達維亞號最後在澳洲西部外海撞上渺無人煙的珊瑚

礁群島。 身為歷史學家的麥克.戴許,對於檔案拼湊、資料核對抱持瘋狂熱情,他像追案的警探,建構船難之後的眾人如何聽命一名精神變態者的指揮,用喪盡天良的手段,彼此欺騙,互相殘殺。情節讀來驚心動魄,不忍呼吸。但是,堪與「蒼蠅王」比擬的血腥事件,並不是作者唯一關心之事。 除了用非虛構寫實的文學手法,揭露這段「荷蘭黃金時代」的暗歷史,作者更放眼這起事件背後的結構和歷史情境,設身處地探究這些叛變者在荷蘭聯省共和國的社會處境、海上生活的種種苦難,並從種種跡象推測叛變首腦的精神疾病。 除了聚焦這群到海外闖蕩的亡命之徒,他還分析荷蘭東印度公司無情的卑劣行徑、荷蘭聯省共和國與歐洲諸國的國際關係、

荷蘭人在亞洲的遭遇等等。更從時間軸線延伸,論及首批白人踏足澳洲的可能情境、四百年來世人如何著迷於尋覓沉船的確切地點、世世代代考古學家如何從事挖掘,以及當代荷蘭古船復振的文化傳承等議題。 「巴達維亞號」上原本共有三百三十多人,死了三分之二,只剩下一百多人。腐化後的大量屍體,改變了珊瑚礁的表層土壤,使得貧瘠之地綻放出美麗的花朵。這個故事充滿戲劇張力,曾被羅素克洛的電影公司買下版權。 船難,是大航海時代經常遭遇的磨難,在當下是場災難,但衍伸出救難連結,寫下罪與罰的故事,激發出新的追尋和期盼,是人類開拓視野,串連古今的機會。 名人推薦 陳國棟(中研院史語所研究員) 朱和之(歷史

小說家,著有《逐鹿之海》《樂土》《風神的玩笑》) 專文導讀 各界推薦 作者的文筆好,因此雖然不是小說,但是讀者卻依然得到閱讀小說的樂趣。還有,他謹守歷史學的規矩來寫作,於是讀者還可以藉此認識歷史事實。麥克‧戴許隨時把他的敘事置回當時荷蘭的社會、經濟、哲學與宗教背景。他不只是講一個悲慘的故事、一些人物和他們的遭遇,他也提供讀者十七世紀初年荷蘭歷史的簡易描述。他的書反映了荷蘭社會與航海生活。——陳國棟(中研院史語所研究員) 本書作者麥克‧戴許以犯罪鑑定般的細心、耐性與推理,從千頭萬緒的資料中重建了巴達維亞號的航程,以及叛變過程的諸般細節。…對臺灣讀者而言,在有如真實版《蒼蠅王》

的傳奇故事之外,我們還能從這本書清楚窺見荷蘭的歷史脈絡,並且認識到VOC前來亞洲經營的鋩鋩角角,進而對其在臺灣的活動形成參照。——朱和之(歷史小說家,著有《逐鹿之海》) 流落荒島的倖存者、凶殘的異端分子、具有領袖魅力的精神變態者:這三者在一六二九年荷蘭商船「巴達維亞號」撞上珊瑚小島後交織出一樁慘劇……戴許以其生花妙筆描述人們如何集體墮入野蠻境地,以一絲不苟的研究為依據,寫下此書。——《紐約時報》 《巴達維亞號之死》讀來引人入勝……別以為作者耽溺於細述這些慘劇裡聳人聽聞的行徑,或者沉迷於大篇幅著墨女性倖存者被迫獻出身體所經歷的苦難。其實作者如實呈現他在荷蘭東印度公司檔案資料和澳洲境內

研究數年所收集到的證據,不虛構,也不美化。細心選汰和整理親身見證者的記述……精彩重現了倖存者如何陷入無法無天的狀態。用心撰寫的注釋,為正文提供了詳細的出處,更添本文的精彩。——《泰晤士報文學增刊》 十足扣人心弦……戴許找到一個情節豐富精彩、足以讓任何人愛不釋卷的故事……他筆下科內里斯的罪行,叫人害怕又令人著迷。他的殘忍行徑叫人不忍卒讀,又叫人不讀完不甘心。這些年我所讀過的歷史書,沒有一本如此讓人覺得身歷其境。——《國家地理冒險》(National Geographic Adventure) 「引人入勝的敘事,以紮實的研究成果為本,比任何虛構性作品更生動呈現筆下人物和地方,情節之精彩

叫人讀來欲罷不能……《巴達維亞號之死》說明了寫得好且有深厚研究為依據的歷史書,如何讓當今時興的虛實交雜作品失去容身之地。——《澳洲人報》(The Australian) 一流的說故事功力,敘述十七世紀荷蘭的生活樣貌……讀來猶如驚悚小說,充滿讓人想一頁頁讀下去的情節。——《墨爾本信使太陽報》(Melbourne Herald-Sun) 比起近來大部分被視為驚悚小說的作品,這是更出色許多的驚悚小說。——Jonathan Yardley,《華盛頓郵報》

地方行銷與淡季觀光效益:澎湖國際海灣燈光節個案研究

為了解決澎湖風 的問題,作者張惠雅 這樣論述:

本研究的目的是藉由節慶活動-澎湖國際海灣燈光節作為個案研究,以瞭解是否能有效提升澎湖的淡季觀光效益。本研究以2018年至2020年,由澎湖風景區國家辦理處辦理的「澎湖國際海灣燈光節」作為個案進行研究,透過文獻分析法、深度訪談法,針對澎湖國際海灣燈光節在舉辦上做歸納,並分析節慶活動帶來的效益。結果發現,自2018年至2020年,澎湖國際海灣燈光節確實有增加澎湖的淡季觀光效益。然而,2021年在首要的觀光在春夏之際開始,因受疫情影響,逐步影響到澎湖整體的觀光效益 ,使澎湖國際海灣燈光節選擇喊卡,使原本建立的品牌知名度造成中斷。本研究亦發現節慶活動對辦理之城市、地區,都有一定的吸引力,只是仍需要視

吸引的力道、強度,透過地方行銷與在地商家的配套整合,才能更加吸引遊客前往。

澎湖風的網路口碑排行榜

-

#1.【澎湖風爺】丁香xo干貝醬(450g/罐)超值優惠方案 - GOMAJI

一罐只要314元起,即可享有【澎湖風爺】丁香xo干貝醬(450g/罐) 2/4/6罐. 於 www.gomaji.com -

#2.澎湖資訊網:PHSeaFood:風茹茶購買須知- PH-Sea

一般馬公市區的特產行即可購買,一小包約50塊台幣。馬公市北辰市場也有賣風茹草,大多為摘種的,一斤約200塊. 野生風茹草:. 必須有門路才可以買到,遊客除非認識澎湖 ... 於 www.phsea.com.tw -

#3.風櫃洞> 澎湖縣 - 交通部觀光局

風櫃位在風櫃半島的尾端,屬馬公市風櫃里,是一個非常古老的漁村,因風櫃濤聲、水柱噴潮、海水抽吸聲等三大奇觀而聞名。也因侯孝賢的電影「風櫃來的人」一片,而使風櫃 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#4.澎湖花生酥200g - PChome 24h購物

澎湖風 爺-澎湖花生酥200g ; 品名 ]: 澎湖花生酥 ; 成分 ]: 花生仁、麥芽糖、糖、白芝麻 ; 重量 ]: 200g ; 保存期限 ]: 6個月 ; 保存方法 ]: 請至於陰涼通風處,避免日曬,開封後 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#5.【澎湖風爺】澎湖花生酥200g/包 - 愛合購

澎湖風 爺. 規格. 200g/包. 成分. 成份:花生仁、麥芽糖、糖、白芝麻. 產品特色. ☆在地花生☆傳統工藝☆甜滋滋的味道適中☆工廠通過HACCP及ISO22000認證. 於 www.ihergo.com -

#6.澎湖風島民宿on Strikingly

風島民宿~ 澎湖合法民宿編號0266 好客民宿可參加國旅補助. 民宿坐落在馬公市區,客房精心裝潢、浴室採乾濕分離,為了讓旅客能有良好的睡眠品質,特別選購七萬多獨立筒 ... 於 fengdao2.mystrikingly.com -

#7.【2022年最新優惠】澎湖風鳶民宿(Penghu Kite House) - Agoda

澎湖風 鳶民宿(Penghu Kite House)(澎湖縣) 2022年超值優惠,每晚最低價起。Penghu Kite House 位在澎湖縣的馬公市,靠近Shanshui Beach ,提供WiFi(免費)和免費私人 ... 於 www.agoda.com -

#8.這天的澎湖…風大到哭爸! day3 - 阿啪

一早醒來,就聽到外面的風呼呼的吹窗戶也卡啦卡啦的做響我打開窗廉一看,發現外面的風跟颱風一樣啊~~ 只是天空是藍色的,太陽也很大應該是冷氣團+東北 ... 於 lurgo.pixnet.net -

#9.風櫃溫王殿元宵節慶祝活動交通管制@ 澎湖日報 - 隨意窩

馬公市風櫃溫王殿,於元宵節慶典期間︵2月22日至25日︶,援例舉辦摸彩及歌唱舞台秀等活動,預判將吸引眾多人潮前往觀賞,周邊道路易形成壅塞,鑒於風櫃社區周邊 ... 於 blog.xuite.net -

#10.澎湖風鳶-累愛圓庭的家(Leiai Yuanting Hostel) - 飯店 - Trip.com

澎湖風 鳶-累愛圓庭的家的入住及退房時間? 入住時間: 15:00後,退房時間: 11:00前. 澎湖風鳶-累愛圓庭 ... 於 tc.trip.com -

#11.風櫃洞- 馬公市- 澎湖縣 - 旅遊王

「到澎湖遊賞的人,一定要到風櫃聽聽濤聲,否則便不能算是到過澎湖。」這話一點也不假,由於海潮深入岩層下方蝕溝槽,水花自地面上空隙迸射而出,猶可風箱鼓風,風櫃之 ... 於 www.travelking.com.tw -

#12.澎湖風櫃國小親海愛海水環境巡守隊奪特優 - 中央社

賴峰偉表示,澎湖縣海洋教育資源中心就設在風櫃國小,積極推動海洋文化、海洋生態與海洋休閒,有海洋小學之稱。他感謝風櫃國小師生、社區團結一心,為澎湖 ... 於 www.cna.com.tw -

#13.商品點閱:10607澎湖風茹草(新興德)

系採用風茹草精心焙製而成,風茹草盛產於澎湖群島,屬多年生草本植物,含豐富之徵量元素及精油、鐵、鈣、鉀之含量尤豐,熱水沖泡,是澎湖人數百年來傳統養生茶飲。 於 www.phgogo.com -

#14.探究澎湖風茹茶產業發展-以原茶工坊的經驗談起

探究澎湖風茹茶產業發展-以原茶工坊的經驗談起. Exploring the industry development of Penghu Fong Ru tea - The study on the Experience of the Yuan Cha tea ... 於 www.airitilibrary.com -

#15.澎湖南風小路民宿官方網站| 澎湖住宿| 雜貨風

澎湖 南風小路民宿鄰近山水沙灘,民宿風格帶有一點日式風味,而旅客伴隨著夏日暖暖『南風』,沿著門口的『小路』緩緩走進我們用心打造的園地,是您來澎湖旅遊最佳選擇。 於 www.minamikaze2012.com -

#16.馬公市沿海| 交通部中央氣象局

日期 時間 風速 風級 風向 浪高 浪向 週期 流速 流向 07/18; 星期一 06:00 7.21425.9 4 西南風 1.0 西南 4.9 0.31.11 偏東 07/18; 星期一 09:00 6.21222.3 4 西南風 0.9 西南 4.9 0.10.4<1 偏北 07/18; 星期一 12:00 6.21222.3 4 西南風 0.9 西南 5.0 0.41.41 偏北 於 www.cwb.gov.tw -

#17.澎湖風茹草的抗氧化及抑菌效果研究 - 嘉義高工

風茹草又稱為香茹草(Glossogyne tenuifolia, GT),是澎湖原生蔓籐類宿根性草本植物,根. 部狀如人參,民間俗稱山參仔,素有澎湖青草茶之稱,被評為澎湖最值得開發的六 ... 於 www.cyivs.cy.edu.tw -

#18.澎湖風鳶民宿Penghu Kite House - ezfly易飛網訂房中心

提供您澎湖風鳶民宿Penghu Kite House 飯店住宿,即時房價房況查詢、飯店預訂,立即確認訂房結果。 ezfly易飛網國外訂房中心. 於 ea.ezfly.com -

#19.風櫃洞-澎湖旅遊景點介紹-

風櫃洞位於臺灣澎湖縣風櫃半島的尾端,風櫃(地名)以前稱為「風櫃尾」,南岸的玄武岩十分的發達,由於海浪長年的沖擊,岩石下方形成了狹長的海蝕洞穴,海蝕溝的底端被侵蝕 ... 於 www.skysunnybnb.com -

#20.澎湖國家風景區

澎湖 ,臺灣海峽最閃耀的明珠,九十座島嶼上累積著歷史人文的智慧結晶,壯麗的海洋景色,讓澎湖處處充滿了大自然的禮讚。 於 www.penghu-nsa.gov.tw -

#21.澎湖風鳶民宿 - 1111商搜網

澎湖風 鳶民宿. 聯絡人:訂房服務電話:(06)9952637 傳真:(06)9952837 地址:澎湖縣馬公市五德里 ... 於 trade.1111.com.tw -

#22.東北季風起遊客直說太可怕 - 澎湖時報

在地人說,澎湖冬天的風就是這種強度,習以為常了,日常生活都不受影響。 澎湖因為沒有高山或大樓擋風,平坦的地形造成海風有多強,路上的風勢就有 ... 於 www.penghutimes.com -

#23.【澎湖景點】風櫃洞(風櫃聽濤) | ㄚ兔到處趣

吃完長進餐廳紅蟳粥後我們騎車到風櫃洞(風櫃聽濤)看看風景. 風櫃聽濤. 風櫃洞這裡有個顯眼的白色觀景台另外也可以到沿岸玄武岩上走走看海、拍照主要 ... 於 rabbitfunaround.com -

#24.風島民宿

「澎湖民宿‧澎湖風島民宿」民宿老闆為了能夠讓每位來澎湖的旅客都能玩得開心、住的安心,在興建過程中,透過高度嚴密的監督,房間所有材質均以高規格的品質要求,設有 ... 於 peng-hu.wacowtravel.com.tw -

#25.原味爆米花(200g) - 澎湖風爺 - 昇信

【澎湖風爺】 特別研發生產的”罐裝爆米花”產品期待不論何時何地都能讓朋友們在這向來以海鮮食物聞名的城市也能享受到澎湖獨有的浪漫風情滋味. 於 www.fusang-store.com -

#26.時刻表-黃線-風櫃線 - 澎湖縣政府公共車船管理處

站名/發車時刻 07:25 08:35 09:50 10:50 12:05 13:30 15:10 16:30 17:40 19:00 20:30 21:45 馬公總站 07:25 08:35 09:50 10:50 12:05 13:30 15:10 16:30 17:40 19:00 20:30 21:45 惠民醫院站 07:27 08:37 09:52 10:52 12:07 13:32 15:12 16:32 17:42 19:02 20:32 21:47 北辰市場站 07:28 08:38 09:53 10:53 12:08 13:33 15:13 16:33 17:43 19:03 20:33 21:48 於 www.phpto.gov.tw -

#27.【2022 限時飯店優惠】澎湖風鳶民宿(Penghu Kite House)馬公

澎湖風 鳶民宿位於馬公,住宿鄰近海灘。如果您想參與當地活動,可以前往Suo Gang和Wu-k'an Fishing Harbor;想要走訪各大景點,望安綠蠵龜觀光保育中心和海洋資源館會是 ... 於 www.expedia.com.tw -

#28.義大醫療團隊新發現澎湖風茹茶可抗癌- 即時新聞 - 自由健康網

夏日到澎湖旅遊,隨處可見販賣風茹茶,當地人介紹這種青草茶可以解渴、消暑、降火氣與護肝,經義大醫療團隊進行科學驗證,證實香茹有很強的抗氧化特性 ... 於 health.ltn.com.tw -

#29.澎湖風鳶民宿 - 澎湖Travel

住宿資訊 13121. 主題分類:: 環保旅宿 合法民宿 好客民宿. 狀態:: 開放中. 電話:: (886)6-9952637、0937-604601. 地址:: 澎湖縣馬公市五德里155號. 澎湖風鳶民宿. 於 penghutravel.com -

#30.中秋佳節~澎湖風櫃洞玄武岩西嶼環島3天【台南出發】 - 行家旅遊

班機早去下午回✈ ❤ 浪漫打卡景點純白天堂階梯直奔湛藍天空✦ ❤ 鮮蚵海鮮粥吃到飽、體驗釣烏賊及海鱺之樂、歡唱卡拉OK ♫. 每日行程 ... 於 www.protour.com.tw -

#31.澎湖10月初起風嗎 - 背包客棧

[台灣離島]10月澎湖會起風還是中秋節過後? 我想和朋友在10月2日~4日去遊玩是在中秋節前有沒有可能沒起風? 沒起風的話還會有水上活動和夜釣小管嗎? 於 www.backpackers.com.tw -

#32.風櫃洞/澎湖/岩縫中噴水並發出奇妙聲響的奇景 - 小米遊記

澎湖 的玄武岩非常的豐富,形成了各種奇特的地形,風櫃洞便是其一,由於侵蝕作用在岩石下方形成了海蝕洞而上方有裂口,只要漲潮、退潮的時候, ... 於 furkid.org -

#33.澎湖房屋,澎湖不動產(yes319房屋市集會員) - 風茹房屋顏順從

提供:風茹房屋顏順從,澎湖房屋,澎湖房屋資訊,澎湖房屋買賣,澎湖不動產,澎湖房屋仲介,澎湖房屋出售,澎湖買屋..等服務。 於 www.xn--uds8ay28jw9a72j.tw -

#34.澎湖風鳶民宿Penghu Kite House - Traiwan

歡迎您來到「澎湖風鳶民宿」編築一個屬於自己的家一直是我們的夢想, 回到澎湖結束飄泊不定的軍旅生活後終於美夢成真; 因熱愛澎湖的人文民情, 常年參與在地環境生態 ... 於 site.traiwan.com -

#35.《風櫃來的人》給的公路青春,往澎湖風櫃裡的風去

離開風櫃後,可能是揚長而去的瀟灑與電影內的年少瘋狂一致,半日的風櫃追尋,總算在公路上撿到了一個景,依循著故事裡的引擎聲,把光撻撻的太陽丟在 ... 於 www.beyondbeyond.com.tw -

#36.澎湖風茹茶6盒組/(免運/88折優惠) - hiway.澎湖海味

風茹草是澎湖特有的植物,而風茹茶的茶香芬芳,喉韻微甘,冷泡熱泡皆適宜,是澎湖人百年來的傳統茶飲。在文獻記載指出,全球共計有六種風茹品種,而台灣地區僅有一個 ... 於 www.hiway.tw -

#37.澎湖|風櫃聽濤.風櫃洞聆聽海的聲音.登上巨大幽浮看海去

除了最完美的六方柱狀節理外,也有三、四、五和七、八面柱狀體…等形狀。 風櫃聽濤,風櫃洞,澎湖風櫃,澎湖景點,. 海水會隨著海浪推進海蝕溝 ... 於 speedbug.cc -

#38.澎湖之美-Laguna 那。故事水岸莊園

風櫃里位於風櫃半島的尾端,澎湖當地人稱呼「風櫃尾」。聚落南岸的玄武岩柱狀節理十分發達,因為波浪侵蝕造成狹長的海蝕溝,海蝕溝的底端又被侵蝕成海蝕洞 ... 於 www.laguna-villas.com.tw -

#39.3/11-19 戰風行腳 走在澎湖馬公海岸線 - 環境資訊中心

活動說明: ▸▹▸ 戰風行腳▸▹▸ 走在澎湖馬公海岸線 春風畏始,冬風慮終,三月的澎湖,風很大、浪很勁 沿著澎湖馬公的海岸線健行,放慢速度, ... 於 e-info.org.tw -

#40.澎湖縣風櫃國小- Just do it!

XOOPS is a dynamic Object Oriented based open source portal script written in PHP. 於 www.fkps.phc.edu.tw -

#41.風櫃洞&幽浮觀景台:澎湖IG熱門景點 - Mimi韓

風櫃洞是因為海浪侵蝕之後形成特殊地理景觀,以風櫃濤聲、水柱噴潮、海水抽吸聲等三大奇觀而聞名,而且岸邊有一座外觀像極幽浮的觀景台是相當熱門的澎湖IG ... 於 mimihan.tw -

#42.澎湖民宿推薦-藍海風晴、藍海天晴

澎湖 民宿-藍海風晴民宿網,位於澎湖美麗的山水沙灘旁,來澎湖旅遊最優質的澎湖民宿推薦與澎湖住宿推薦,包含澎湖花火節2022時間與日期資訊、澎湖民宿空房查詢、澎湖 ... 於 www.summer-blue.com -

#43.不用謝了!澎湖人都推這8樣伴手禮:菊花餅、風茹茶、牡蠣醬

3、風茹茶澎湖人的青草茶風茹草是澎湖原生植物,有消暑解渴、降肝火等功效,也有「澎湖青草茶」的美稱,味道清香甘醇,是澎湖人夏日消暑聖品,來到澎湖 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#44.風櫃里, 澎湖縣, 臺灣目前天氣 - AccuWeather

為當天做好準備。使用雷達、每小時和最新天氣預報檢查未來一天風櫃里, 澎湖縣, 臺灣的目前天氣。 於 www.accuweather.com -

#45.臺灣蹓蹓- VR 實景- 澎湖系列-鎮風塔

澎湖 多風沙、氣候惡劣,對生活造成極大的威脅,為抵抗惡劣環境,故多設置辟邪物-石塔,以為鎮風止煞之用。 鎖港石塔由南塔及北塔二者所組成,位於舊聚落北方, ... 於 www.taiwan66.com.tw -

#46.風櫃洞澎湖景點玩全台灣旅遊網

玩全台灣旅遊網提供風櫃洞介紹及澎湖景點、澎湖旅遊、澎湖住宿、澎湖民宿、澎湖馬公市住宿、澎湖馬公市民宿、澎湖汽車旅館等資訊. 於 okgo.tw -

#47.臺灣海峽中的澎湖:風和沙之島 - 博客來

書名:臺灣海峽中的澎湖:風和沙之島,語言:繁體中文,ISBN:9789865427078, ... 本書1968年於義大利出版,由當時負責澎湖天主教的羅德信神父(Antonio Crotti) 撰寫 ... 於 www.books.com.tw -

#48.澎湖風茹草乾關鍵字:澎湖青草茶 - 蝦皮購物

零售:4包150公克/ 250元(夾鏈袋包裝,如需50公克包裝請告知,使用英展AE Plus-30KG 計價秤) 出貨點:新北市新莊區產地:澎湖瓦斯爐煮法: 步驟1 1包150公克(四兩)風茹 ... 於 shopee.tw -

#49.風妍麗緻旅店

這個頁面上的內容需要較新版本的Adobe Flash Player。 取得Adobe Flash Player · Home ∣ Contact us ∣ Map ( 08:00~22:00 ). 澎湖民宿訂房專線 06-995-1255 ... 於 www.fengyan.com.tw -

#50.澎湖風鳶民宿住宿資訊、相片和旅客評語 - Hotels.com

澎湖風 鳶民宿提供住宿優惠,包含可免費取消和全額退款的房價。山水沙灘走路幾分鐘就到。此旅館提供免費的無線上網、停車和機場來回接駁車。所有客房皆有平面電視和免費 ... 於 tw.hotels.com -

#51.風櫃洞,是白色蘑菇?還是巨大幽浮?澎湖網美拍照打卡景點

近年來多了漂亮的造景,加強了年輕人來風櫃洞的意願,也更有機會親身體驗一下澎湖風櫃洞三大奇景:風櫃濤聲、水柱噴潮、海水抽吸聲。 此區沿海盡是發達的 ... 於 niniandblue.com -

#52.澎湖景點》搭飛碟去!澎湖美麗風櫃洞180度看海視野

澎湖 唯美白色幽浮在這「風櫃洞」,風櫃洞近期在IG版上非常的火紅,超多人來打卡,主因白色的碗狀景觀平台,超級像飛碟在空中,由下往上拍, ... 於 bunnyann.com -

#53.馬公市澎湖風鳶民宿-2022 年最新房價

Penghu Kite House 位在澎湖縣的馬公市,靠近Shanshui Beach ,提供WiFi(免費)和免費私人 ... 澎湖風鳶民宿自2019 年10 月16 日開始接待Booking.com 的旅客入住。 於 www.booking.com -

#54.季風

因為澎湖夏季吹西南風,冬季吹東北風,所以在每年的10月到翌年3月是澎湖季風最強勁的時節。 ... 澎湖的月平均風速以11月份和12月份最強,達8.4M/S(公尺/秒)。年平均風速是 ... 於 penghu.info -

#55.澎湖騎馬體驗&餵馬&馬匹知識教學|驫風馬場 - KKday

來澎湖旅遊體驗熱門的戶外活動,透過KKday 預訂,用最親民的價格體驗高C/P 值的騎馬樂趣。 ... 來到驫風馬場,帶領你認識馬匹,體驗在馬背上奔馳的快感,體驗飆風的樂趣. 於 m.kkday.com -

#56.澎湖風櫃洞風櫃聽濤~很幸運能看到難得的奇景

風櫃沿海盡是發達的柱狀節理玄武岩, 由於海浪長年的沖擊,形成了狹長的海蝕溝及海蝕洞。 每當巨浪激盪,衝向洞口, 岩洞 ... 於 paulyear.com -

#57.澎湖風櫃洞>幽浮涼亭、風櫃聽濤,澎湖南環之聲

風櫃洞>幽浮涼亭、風櫃聽濤,澎湖南環之聲澎湖【風櫃洞】在澎湖古老的漁村,是柱狀節理玄武岩經海浪長年沖擊,形成了狹長的海蝕溝及海蝕洞只要巨浪 ... 於 may1215may.pixnet.net -

#58.玩澎湖|風櫃、嵵裡美拍半日遊打卡夢幻沙灘旁最新異國料理餐廳

出了熱鬧市區後一路向南,再順時針遊到馬公市最西端,這條倒C字路線沿著澎湖灣,途經鎖港、嵵裡沙灘、青灣(春浪離島篇舉辦地)、風櫃洞,最終 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#59.嘉興海產行-澎湖風茹草

【特惠價:電洽/ 包】. 商品名稱: 澎湖風茹草 風茹草含有豐富的微量元素及精油,具有清熱解毒,利濕消腫、活血化瘀、可以消暑、降肝火。 風茹茶,氣味清香,入口甘 ... 於 www.jiaxing.com.tw -

#60.【最新!2022 澎湖5-9月旅遊】史上最全攻略!這篇寫到累崩

澎湖必玩景點✓澎湖的交通✓澎湖七大旅遊路線✓澎湖行程怎麼排? ... 看完後,相信你就清楚怎麼安排澎湖旅遊了! ... 因為冬天澎湖風很大,. 於 trekkingjourney.com -

#61.澎湖-風櫃聽濤,南寮古厝浮球秘境|台灣觀巴島可夢網美專車

澎湖 一日遊推薦行程,島可夢環島專車帶你暢遊10大IG網美打卡熱點:山水沙灘踏浪,風櫃聽濤,林投公園,菓葉灰窯,南寮古厝浮球秘境. 於 activity.liontravel.com -

#62.澎湖風茹茶的價格推薦- 2022年7月| 比價比個夠BigGo

澎湖風 茹茶價格推薦共159筆商品。包含154筆拍賣、3筆商城.「澎湖風茹茶」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#63.澎湖打卡景點【風櫃洞】飛碟造型觀景台超吸睛!! 在古老漁村 ...

澎湖風 櫃洞/風櫃濤聲. *地址:澎湖縣馬公市風櫃里. *導航定位:google map搜尋風櫃洞. *門票/開放時間: ... 於 bobowin.blog -

#64.年關將近法律無假期澎湖風櫃9人聚賭送辦

澎湖 馬公警分局今天接獲民眾檢舉,指風櫃里三官殿附近有聚賭情事,隨即指派鎖港派出所及偵查隊共同前往查訪,並在下午5點多趁賭客進入賭博開門之際, ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#65.【澎湖風爺】澎湖花生酥200gx2包 - momo購物網

推薦【澎湖風爺】澎湖花生酥200gx2包, 在地花生,傳統工藝,甜滋滋的味道適中momo購物網總是優惠便宜好價格,值得推薦! 於 www.momoshop.com.tw -

#66.品牌-澎湖風爺

澎湖風 爺|杏仁小魚干、杏仁櫻蝦任選四件676. NT$676 ; 澎湖風爺|原味爆米花、黑糖爆米花任選四件596. NT$596 ; 澎湖風爺|麻辣青豆花生、澎湖花生酥任選四件479. NT$479 ; 澎湖 ... 於 www.centielleo.com -

#67.Day1 初抵澎湖! 風大到不能走奎壁山! - YouTube

澎湖 之旅第一天,探索馬公市與湖西鄉0:00 開場2:18 航程景5:16 抵達 澎湖. 於 www.youtube.com -

#68.Travel & Hotel 大台灣旅遊資訊網-澎湖旅遊風櫃蛇頭山介紹

歷史戰略要地澎湖戰禍不斷 澎湖開發較台灣早數百年,元朝元世祖至元18年在澎湖設置巡檢司,隸屬福建省同安 縣,這是澎湖行政建置的開始,也是我國在台灣省內最早設立官 ... 於 travel.tw.tranews.com -

#69.澎湖馬公風櫃洞 - Windguru

Windguru weather forecast for Taiwan - 澎湖馬公風櫃洞. Special wind and weather forecast for windsurfing, kitesurfing and other wind related sports. 於 www.windguru.cz -

#70.澎湖風櫃聽濤》到風櫃不只聽濤聲 - 捲捲頭 品味生活

風櫃,位於澎湖本島的最尾端,離其他主要景點都有點距離。但是,憑著對侯. 於 qqhair.tw -

#71.絕佳攝影棚!澎湖「風櫃洞」3大奇觀一次看幽浮涼亭拍夢幻 ...

澎湖 南環景點「風櫃洞」,出現白色蘑菇?還是巨大幽浮?來澎湖打卡景點「風櫃洞」除了拍漂亮的網美照之外,可以注意潮汐時間欣賞風櫃濤聲、水柱噴潮、 ... 於 travel.ettoday.net -

#72.澎湖。風島民宿。

澎湖 。風島民宿。, 馬公市。 1333 個讚· 16 人正在談論這個· 588 個打卡次。聯絡方式:李小姐0981161485 (亦為LINE的ID) 地址:澎湖縣馬公市西文里98-2號官方 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#73.季風 - 澎湖縣政府

在季風的系統下,澎湖地區冬天吹拂著來自高緯度地區的風,風向多為北北東;因為缺乏地形的屏蔽,使得澎湖冬天的風速相當大,自10月後自翌年1月風速都維持在6m/s以上,相當 ... 於 www.penghu.gov.tw -

#74.風櫃洞- 澎湖旅遊景點地圖

風櫃洞位於臺灣澎湖縣風櫃半島的尾端,風櫃(地名)以前稱為「風櫃尾」,南岸的玄武岩十分的發達,由於海浪長年的沖擊,岩石下方形成了狹長的海蝕洞穴,海蝕溝的底端被侵蝕 ... 於 www.travel-penghu.com.tw -

#75.澎湖、馬公|風櫃洞.風櫃半島聽濤呢喃 - 旅行圖中

風櫃洞位於澎湖馬公市最南端的風櫃里,這裡有擁有一片果凍色的薄荷海洋,有「風櫃半島」之稱;其中最為著名的景點是「風櫃聽濤」,澎湖國家風景區的官方網站上介紹著風櫃是 ... 於 journey.tw -

#76.澎湖風茹茶 - 矯正機關自營產品展售商城

風茹草富含微量元素及精油、鐵、鈣、鉀等多種養份,澎湖人多用來煮茶,風茹茶熱飲時清香甘醇、冰飲時消暑解渴,素有澎湖青草茶之稱,是澎湖地區最大特色之一。 本監為栽培 ... 於 www.shop.moj.gov.tw -

#77.巨型幽浮降臨!風櫃聽濤、漲潮噴水等,南環景點必訪

·澎湖風櫃洞介紹&潮汐表 ... 風櫃洞玄武岩柱狀節理十分發達,因海水反覆侵蝕造成狹長海蝕溝、海蝕洞。 海蝕洞順著節理縫隙形成通到地面的小孔,每遇南風 ... 於 anrine910070.pixnet.net -

#78.澎湖民宿‧風仙廬香草園民宿

澎湖 民宿‧風仙廬香草園民宿位於澎湖馬公,民宿佔地遼闊、庭院寬廣,為合法澎湖民宿,鄰近中衛漁港,與驫風馬場、中央老街、西瀛虹橋、觀音亭海濱公園、菜園3D彩繪情人 ... 於 gtca.ego.tw -

#79.風櫃尾-澎湖縣實價登錄完整揭露到門牌 實價登錄比價王

澎湖 縣全區,風櫃尾. 111 / 01透天. 馬公市風櫃尾60之20號. 330 萬6.9 萬/ 坪. 總建坪 47.69坪 車位 無車位 樓層 1/3樓. 房廳衛 5 / 3 / 3 屋齡 25.8年 地坪 32.49坪. 於 price.houseprice.tw -

#80.【遊記】澎湖風櫃-風櫃洞 聽海哭的聲音

說到風櫃,最知名的就是風櫃洞了其中風櫃聽濤也是赫赫有名天氣好的時候來這裡真的非常漂亮. 基本資訊. 地址:澎湖縣馬公市風櫃里. 於 skrcat.com -

#81.澎湖風櫃洞旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖| ezTravel易遊網

易遊網提供澎湖風櫃洞旅遊情報、交通地圖、開放時間、周邊景點等實用資訊,是要去台灣玩或找澎湖熱門景點、票券與門票時的最佳參考! 於 vacation.eztravel.com.tw -

#82.風茹茶(澎湖特色青草茶)_海產系列產品 - 澎祖食品購物網站

風茹茶(澎湖特色青草茶). ☆嚴選澎湖風茹草精製而成天然茶品。 ☆沖泡後香醇順口。 ☆冷飲,熱飲皆宜。 ☆本產品獲得澎湖縣十大伴手禮的殊榮。 售價. NT$250. 於 www.104fish.com.tw -

#83.澎湖風鳶民宿澎湖縣民宿332號 - 合法旅宿

「澎湖風鳶」為澎湖首座兼具節能、通風、採光、環境綠美化及生物多樣性之低碳綠能民宿;主要提供遊客享受澎湖鄉村的自然寧靜,體驗當地農漁事生活與風土民情、產業 ... 於 www.taiwanstay.net.tw -

#84.政風類-澎湖縣馬公市公所

澎湖 縣花火節. 年度盛事花火燦爛讚聲連連. 馬公市公所-西衛麵線 ... 目前位置:首頁 >訊息公告 >政風類 ... 8轉知-花蓮縣政府政風處「鴨鴨廉政學堂—營繕工程五部曲」. 於 www.mkcity.gov.tw -

#85.興仁, 澎湖縣10 天天氣預報 - The Weather Channel

週一18 | 白天. 30°. 24%. 南南西25 km/h. 大部多雲。 高溫30ºC。 15 到30 公里/小時的南南西風。 濕度84%. 紫外線指數8 (最大值10). 日出05:25. 日落18:50 ... 於 weather.com -

#86.澎湖民宿「風島民宿」

便利的往來交通,方便旅客暢遊澎湖的明媚風光、山明水秀和壯麗海景。澎湖民宿「風島民宿」設有多種溫馨的客房空間,親切而熱情的服務、乾淨整潔的房型,讓遊客們在 ... 於 penghu.fun-taiwan.com -

#87.澎湖南環打卡景點~風櫃洞,是白色蘑菇?還是巨大幽浮?

來澎湖南環風櫃洞除了拍漂亮的網美照之外,可以注意潮汐時間,觀賞到風櫃濤聲、水柱噴潮、海水抽吸聲等三大奇觀。 於 tw.travel.yahoo.com -

#88.澎湖民宿‧風島藍民宿

澎湖 民宿‧風島藍民宿位於澎湖馬公市,鄰近天后宮、四眼井、馬公老街、潘安邦故居、張雨生故事館及觀音亭海濱公園,提供澎湖住宿、澎湖民宿、澎湖馬公住宿、澎湖馬公 ... 於 www.penghubnb.com -

#89.澎湖東北季風有多強? | 澎湖時報| LINE TODAY

像之前風大到交通船停航,村民也只能等待天氣變好。不然又能如何呢?語氣滿是無奈。 廣告(請繼續閱讀本文). 住鳥嶼的民眾 ... 於 today.line.me -

#90.澎湖縣風櫃國小少棒隊 - 台灣棒球維基館

澎湖 縣風櫃國小少棒隊運作於1990年代至2000年,曾多次取得澎湖縣代表權參與國小棒球聯賽,隊史最佳戰績為2000年拿下八十八學年度國小棒球聯賽(軟式組)殿軍,也是 ... 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#91.澎湖縣

澎湖 是由火山熔岩堆積而成的火山島,主要地形為頂部平坦的方山臺地,高度並不高,約20-50公尺。由於玄武岩柱狀節理受到長期的侵蝕風化,使得海崖看來猶如高聳的石柱羅列, ... 於 nrch.culture.tw -

#92.獨家/澎湖11級強陣風!她眼鏡被吹走老闆:妳是第6人

澎湖風 太狂,呂小姐眼鏡被吹走,沒想到眼鏡行老闆安慰她說前面已經有五位客人也發生同樣情形。(圖/呂衍坡提供). 呂小姐向《三立新聞網》透露,昨天 ... 於 www.setn.com -

#93.嘉興澎湖風茹草-澎湖名產,澎湖伴手禮,銷售宅配 - 澎湖特易購

[澎湖風茹草]又稱為香茹草,是盛產於澎湖群島的原生蔓籐類宿根性草本植物,素有「澎湖青草茶」之稱。含豐富之徵量元素及精油,將風茹草加水熬煮即可飲用,茶色澄明,是 ... 於 www.penghugo.com.tw -

#94.澎湖之战- 维基百科,自由的百科全书

澎湖 之戰,亦作風櫃圍城戰,是明朝和荷蘭發生於明朝天啟四年(1624年)澎湖的一場戰事。 澎湖之戰、風櫃圍城戰. 大明收復澎湖戰爭的一部分 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#95.【澎湖景點】馬公市。風櫃洞南環景點飛碟降落的地方聽濤、釣魚

澎湖 有南環和北環玩法,北環就是往西嶼的方向一路往北去,而南環就是從馬公往南到山水沙灘、時裡沙灘、蛇頭山、風櫃洞…等,也是一條很美的路線。 於 followmi.tw -

#96.澎湖-風櫃洞 - 環景網

環景網imvr.net,台北飯店情報taipei hotel news,台灣台北ホテル,民宿,溫泉,汽車,旅館,餐廳,旅遊,住宿,休息,過夜,taiwan,vr,720度環景攝影,restaurant motel,網頁設計. 於 www.imvr.net