海琉-小日子輕旅的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦島嶼上的飯桌寫的 島嶼上的飯桌:大蛤飯、木瓜粄、柴把湯、老酒麵線…讓我們走進阿公阿嬤說不完的時代記憶。 和列當度,嘉安,許思庭,破風的 我們迷上港劇都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自野人 和天空數位圖書所出版 。

國立高雄科技大學 人力資源發展系 王湧泉所指導 藍引彤的 中高齡及高齡退休者就業動機與職涯轉換能力對再就業影響之研究 (2021),提出海琉-小日子輕旅關鍵因素是什麼,來自於中高齡及高齡退休者、再就業、就業動機、職涯轉換能力。

而第二篇論文國立臺南藝術大學 動畫藝術與影像美學研究所 孫松榮所指導 李佳軒的 情色性方法作為臺灣缺席的電影系譜: 從健康寫實至新電影 (2020),提出因為有 臺灣電影、國語電影、情色、身體政治、文藝正典的重點而找出了 海琉-小日子輕旅的解答。

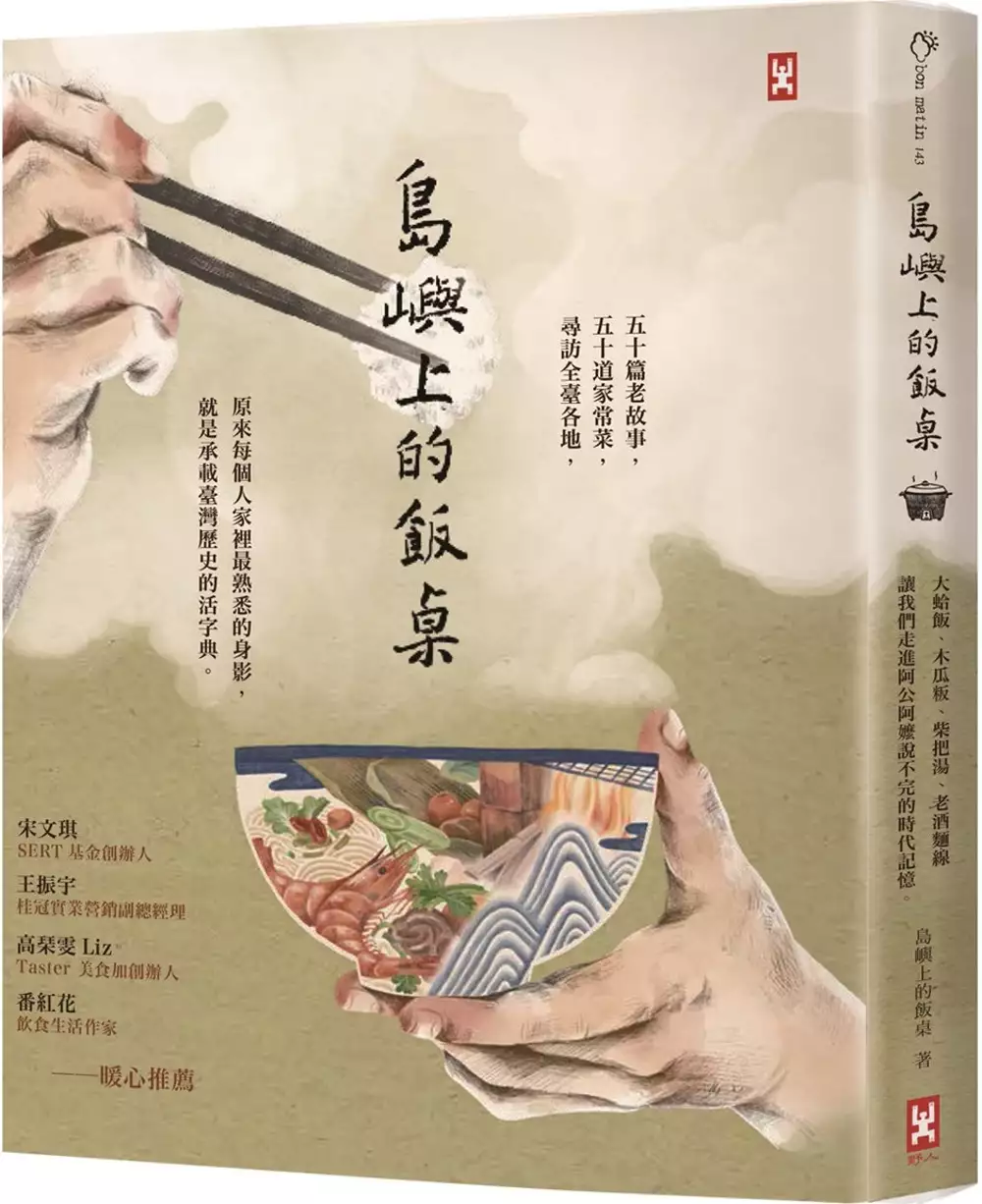

島嶼上的飯桌:大蛤飯、木瓜粄、柴把湯、老酒麵線…讓我們走進阿公阿嬤說不完的時代記憶。

為了解決海琉-小日子輕旅 的問題,作者島嶼上的飯桌 這樣論述:

\時代有時代的故事,而他們正在島嶼飄香/ 將回憶倒進鍋裡熬煮,用閱歷好好燜燉一番, 再將這些美味的故事盛盤, 端上桌的,是阿公、阿嬤們那篳路藍縷的歲月, 道出的點點滴滴,更是浮現豐沛情感的色香味俱全。 一群隔代教養的八年級生,一份想留住即將失傳的手路菜與長輩生命故事的初心, 以「吃頓飯」開啟青、銀兩世代的溝通橋梁, 歷時三年,完成這本臺灣首部集結百齡智慧,獻給時代記憶的食譜, 五十篇人生故事,五十道家傳料理, 尋訪全臺各縣市及澎湖、金門、馬祖、綠島、小琉球、蘭嶼, 原來每個人家裡最

熟悉的身影, 就是承載臺灣歷史的活字典。 .海軍艦長思念的眷村麵,傳承四世代的美味。 .清明大蛤飯,澎湖老一輩才吃得懂箇中感動。 .可以吃的金條,藏著那年逃難來臺的祕史。 .古老環保餐具,盛著噶瑪蘭族百年黯黑料理 。 .捷運站養鴨?魔法阿嬤帶你一窺士林的變化。 .達悟人與山嚴謹的共生哲學,只有大海知道。 .北漂的高雄洪金寶,手起刀落間燒出好野味。 .美濃客家媽媽的木瓜粄,剛剛好的笠山滋味。 .一把刀、一把鹽,醃住賽夏族的祖傳料理。 .鎮村之寶繁華阿嬤,

用龍葵粥熬大兒孫們。 .悲情城市的庶民日常,被一碗碗的麵茶暖化。 .日式宿舍裡流傳的桂圓麻油雞,能拯救身高? 《島嶼上的飯桌》在餐桌上開啟一場世代間的交流, 看見柴米油鹽背後,庶民文化與時代洪流密不可分的情感, 讓家常菜的滋味不止是流逝的日常。 專文推薦 宋文琪 | 社會福祉及社會企業公益信託循環基金創辦人 名人推薦 王振宇 | 桂冠實業營銷副總經理 高琹雯Liz|Taster 美食加創辦人 番紅花 | 飲食生活作家

(依姓名筆畫排序)

中高齡及高齡退休者就業動機與職涯轉換能力對再就業影響之研究

為了解決海琉-小日子輕旅 的問題,作者藍引彤 這樣論述:

臺灣中高齡及高齡工作者退休後老年生活的生活費來源,主要為子女撫養、社會保險之養老金、部分少許的投資型財產。在少子化、無偶、低薪、通貨膨脹的時代,養兒防老的觀念日漸已不復存在,退休後沒工作收入,又無法依賴兒女奉養,社會保險之養老金及各種津貼的年金體系是否能兼顧公平性、又能按月付得出適額的錢,將是戰勝老後貧窮的關鍵。未來會超過半數的老人得靠社會保險之養老金及社會民間津貼又或者仰賴子女或配偶之工作收入維持老年生活,這些問題都是臺灣社會的一項重要議題。本研究希望透過中高齡及高齡退休者再就業、就業動機、職涯轉換能力相互的關係進行探究,並分析職涯轉換能力是否具有中介效果。本研究以1.年齡45~65歲已辦

理社會保險老年給付之中高齡及高齡退休者並已再就業;2.未退休正準備再就業之中高齡及高齡者;3.已退休再就業之中高齡及高齡退休者為研究對象,透過問卷調查的方式,發放紙本問卷與網路問卷共158份,探討就業動機、職涯轉換能力、中高齡及高齡退休者再就業三個變項之關係,透過統計分析後發現:一:中高齡及高齡退休者就業動機對退休者再就業具有顯著正向影響。二:中高齡及高齡退休者職涯轉換能力對退休者再就業具有顯著正向影響。三:中高齡及高齡退休者就業動機對職涯轉換能力具有顯著正向影響。四:中高齡及高齡退休者職涯轉換能力對就業動機與退休者再就業之關係具有顯著的中介效果。五:中高齡及高齡退休者就業動機、職涯轉換能力及

再就業因人口變項之不同而部分有所差異。最後,本研究透過文獻分析及調查研究結果,針對中高齡及高齡退休者再就業與所面臨的再就業困境進行檢視,並提出中高齡及高齡退休者重返職場的相關建議。

我們迷上港劇

為了解決海琉-小日子輕旅 的問題,作者列當度,嘉安,許思庭,破風 這樣論述:

在互聯網還未發達的時候,香港只有寥寥幾家的免費電視台。那個年代,找娛樂就這麼簡單,大家日間辛勤工作,下班後就趕著回家追看電視劇;那些日子,電視劇實在成為一股讓人瘋狂的熱潮,也為大家帶來一種單純的熱情、一點點茶餘飯後的聊天話題。 當時的電視劇種類繁多,有改編自著名的古代武俠小說的,農村為題材的民初故事的、史詩式大時代底下小市民軼事的、超現實科幻或穿越時空幻想式的、搜羅都市傳說中怪異離奇事件的靈異片、吸引年輕一代的青春喜劇、甚至是大膽創新的監製嘗試破格的另類題材創作等等。 出色的演員也憑著其個人魅力,將角色發揮得淋漓盡致,重複的一些對白,往往成為膾炙人口的金句,讓一眾打工仔

以這些代表性的字句打招呼、宣洩一下沉悶煩鎖工作的情緒,成為一個又一個時代特別的回憶。因為這些劇不少也有好幾十集的,主題曲每晚會從家家戶戶中響起,一播便可能一個多月,累積下來也成就了不少年代的名曲,其歌詞精湛,歌手演譯情感豐富到位,聽其歌即有如劇情畫面躍然浮現。後來電視劇都再賣到海外市場去,更讓分散各地的華人能擁有共同的視聽回憶。 幾位香港作者,來自不同的年齡層,曾經是他們那個年代的「電視精」,在這個物換星移、個人主導更強的互聯網和多媒體年代,跟大家回味一下從前「大台設定節目時間,民眾擔凳仔等開場」的歲月中一些大小作品,是為對那些年的巡禮和致敬。

情色性方法作為臺灣缺席的電影系譜: 從健康寫實至新電影

為了解決海琉-小日子輕旅 的問題,作者李佳軒 這樣論述:

情色(erotic)作為一種表現積極的藝術手法,不同於色情(porn)顯現為暴力與剝削的感官刺激發展,電影視覺中的情色意圖混雜了眾多複雜的問題。歐陸、日本左翼電影中經常將「性」的極致建立與社會政治相呼應,反抗的機動性作為一種覺醒。情色一詞的意義不僅僅指向一個個體的,而是對於整個時代的「性身體即政治」。華語電影發展歷史中,臺灣電影作為一個始於殖民後沒有國族源頭的影史關鍵字。從中央戒嚴威權時期以至新電影運動現代性浪潮,情色始終是個空缺的名詞,原始衝動的情色被電檢尺度與政府規勸的禁錮下,以缺席(absence)在影像曖昧性呈現在電影中,當意識到自身與真實關係下的性慾,經由文藝電影的情節鋪成中被逐漸

顯形,特別而突兀的畫面則成為了一種情色關係。從國語電影建立中,始於健康寫實政策下的《蚵女》(1963)豎立了文藝正典的展開;宋存壽的《母親三十歲》(1972)一閃而過的偷情窺視,傷害母子關係間的缺失;白景瑞的《再見阿郎》(1970)中刻意的性暗示場面,逐漸在通俗文藝劇盛行的電影中成為反常與挑釁,代表著那些從未尋覓滿足的慾望煽動。新電影來臨,楊德昌的《指望》(1982)將年輕身體作為一種渴望存有,如同一現代凝視解放。分別改編自鄉土和現代文學作品,王童的《看海的日子》(1983)利用妓女從良後面臨新時代的光明,將袒露女性乳房轉化為母性之愛;曾壯祥的《殺夫》(1985)則用女性退去衣物異色感官瀰漫,

表達屠宰殺豬的沙文反抗;張毅的《玉卿嫂》(1984)濃厚離散意味下守寡的年輕女性作出一種性慾展現,追求個人解脫下悲劇而終。這些不經意的情色於影史中男性創作者的眼界觀看,以一種方法、調度成為正典範例,稱作之情色性方法。本文從健康寫實至新電影間的作品分析與其背後隱喻,試圖引領出當臺灣電影中浮動的情色性方法調度手法,在啟蒙後如何成長、佈置抒情空間。千禧年後回返跨國與無邊界的電影時空,情色破除了曖昧的禁忌,持續不穩定與浮動,穿透文藝電影應當禁忌的日常與平凡。