屏東禮拜五夜市的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉屏寫的 一筆穿雲:永遠的華府特派員劉屏的軍魂國魂與靈魂 和戴瑜萱的 環走島嶼遇見你:21歲女孩的草根見學記都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自時報出版 和遠流所出版 。

國立暨南國際大學 國際文教與比較教育學系 鍾宜興所指導 傅柏維的 泰北華校華語文化教材研發歷程之分析─以族群文化之觀點編寫 (2019),提出屏東禮拜五夜市關鍵因素是什麼,來自於文化教材、教材研發、族群文化。

而第二篇論文國立交通大學 客家文化學院客家社會與文化碩士在職專班 蔣淑貞所指導 陳麗珠的 河壩个歌 - 利玉芳詩作之客家書寫研究 (2010),提出因為有 利玉芳、客家意識、本土認同、女性形象的重點而找出了 屏東禮拜五夜市的解答。

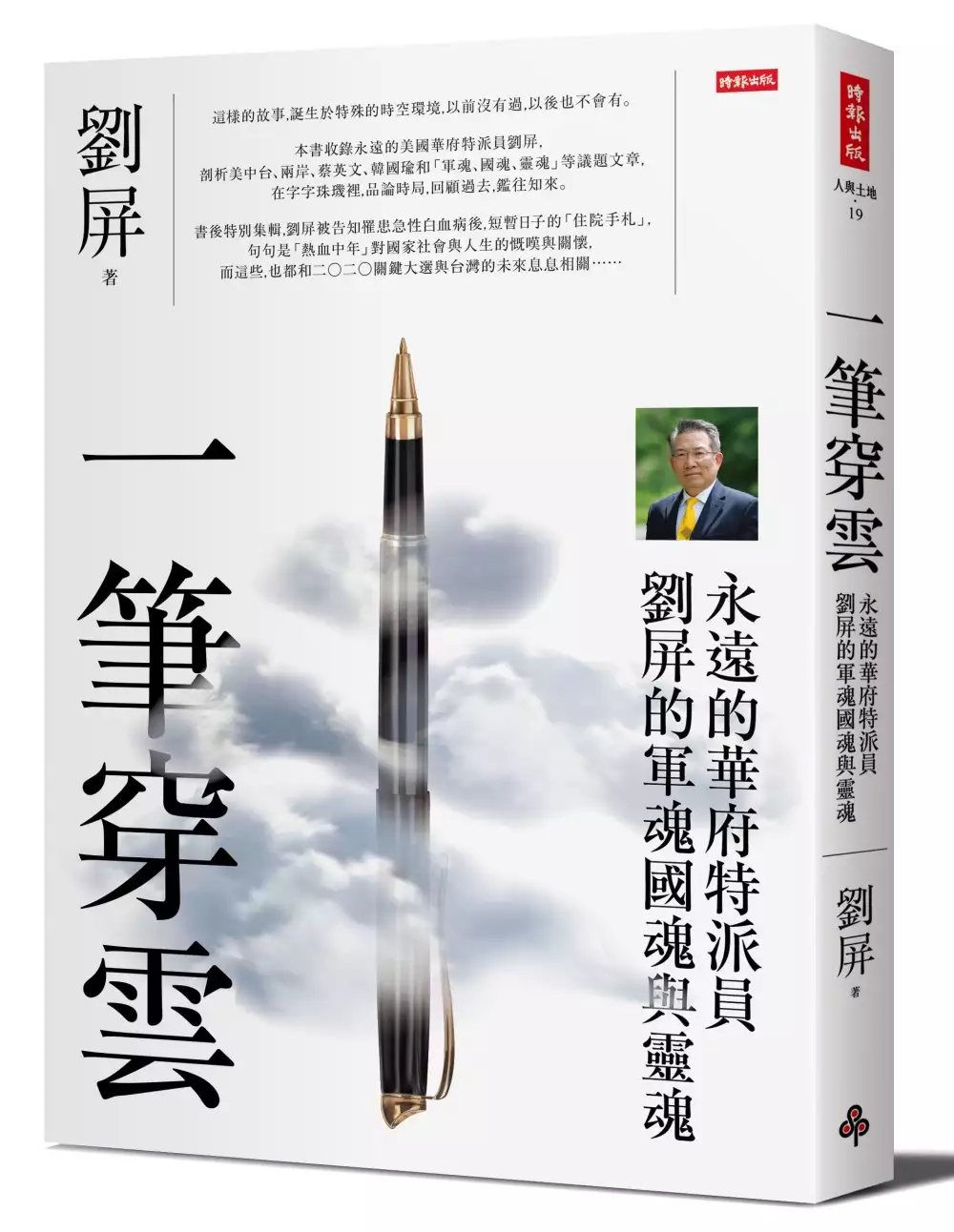

一筆穿雲:永遠的華府特派員劉屏的軍魂國魂與靈魂

為了解決屏東禮拜五夜市 的問題,作者劉屏 這樣論述:

這樣的故事,誕生於特殊的時空環境, 以前沒有過,以後也不會有。 劉屏,永遠的華府特派員!採訪過無數美台政要,對時事觀察細微,大筆如椽,樹立了記者的標竿;其文章對國內外局勢分析鞭辟入裡,也在一些重要議題上(如慰安婦等),報導追蹤,起了關鍵作用。經由這本書,我們可以知曉他的精神、努力和他留下來的故事,皆為新聞記者的典範。 劉屏長年在華府現場,熟稔台美外交工作的努力與困難,他的筆如千鈞,寫來篇篇都是歷史。他撰寫專欄,內容有放眼天下的國際觀點、針砭時政的嚴詞懇語、尊崇軍魂的硬頸筆鋒、弘揚人性的博愛情懷,還有寰宇小故事,文中總是充滿使命感……。 本書收錄劉屏剖析美中台、兩岸

、蔡英文、韓國瑜和「軍魂,國魂,靈魂」等議題數十篇文章,在字字珠璣裡,品論時局,回顧過去,鑑往知來。 書後特別集輯,劉屏被告知罹患急性白血病後,短暫日子的「住院手札」,把面對病魔時的心路歷程和深層思考呈現在陽光下。從本書各文,我們可以充分了解劉屏的思想、理念和價值觀。 《一筆穿雲》書中句句是「熱血中年」對國家社會與人生的慨嘆與關懷,而這些,也都和二○二○關鍵大選與台灣的未來息息相關……。 這是劉屏的第一本書,也是他的最後一本書。 但願劉屏的生命之筆穿雲,串串落下的文字能留在一畦畦心田,有如粒粒麥子,有發芽的一天。

泰北華校華語文化教材研發歷程之分析─以族群文化之觀點編寫

為了解決屏東禮拜五夜市 的問題,作者傅柏維 這樣論述:

華文教育於全球形成新興潮流,2010年啟動之中國─東協自由貿易區,促使中國與東南亞國家經濟、貿易往來更頻繁,在經濟、貿易更密切的結合後,更進一步帶動東南亞國家華語文學習風氣。本論文以泰北山區為研究場域,多族群文化融入文化教材編寫為研究焦點。以此期望能推動非漢族學生於華語文教學時,增加其興趣、教學內容更貼近其生活型態與文化活動,可減少多族群學生組成之華校教學與推廣方面之困難,並提供教材編寫之參考。 本研究目的有以下幾項:探究阿卡族和傈僳族服飾和節慶禮俗;蒐集與分析阿卡族和傈僳族文化教材內容;編寫融入阿卡族與傈僳族族群文化之華語文化教材;評估阿卡族與傈僳族文化教材內容之適切性;為編

寫海外文化教材工作提供建議。為達成上述目的,本研究採取文件分析、半結構式訪談、焦點團體訪談等方法。文件分析在於蒐集有關文化教材編撰,阿卡族與傈僳族文化之文件,進行分析。半結構式訪談,則依據文件分析所得,就阿卡族、傈僳族等有關服飾和節慶文化議題,擬定訪談大綱,訪問當地耆老與重要人士,試圖確認與釐清有關服飾與節慶之緣由與詳細資料。至於焦點團點訪談法,則擬定教材評估與檢核表之工具,延請當地教師,共同討論研究者所擬定的華文文化教材初稿,提出需要修正教材之處,以良善教材。 本研究有文化訪查和教材編寫兩大方面之結論,自半結構式訪談資料得出文化訪查方面之結論,教材編寫方面之結論則由焦點團體訪談得出。阿

卡族和傈僳族文化產生變遷、文化保留狀況良好、出現文化斷層、教材是紀錄當地文化之文本,為文化訪查的結論。阿卡族和傈僳族於傳統服飾外觀、傳統服飾穿著場合、傳統節慶禁忌等方面產生變遷,現阿卡族傳統服飾外觀近似西裝、洋裝之外觀;阿卡族和傈僳族以禮拜、婚喪喜慶、年節為傳統服飾穿著場合,阿卡族人平常日甚少穿著傳統服飾,傈僳族人於平常日穿著傳統服飾者仍多;阿卡族和傈僳族現僅知曉傳統節慶有何禁忌,但已不知禁忌為何產生,以及禁忌之意義。兩族雖有文化變遷之現象,但僅有上述提及之變遷,其餘方面仍與兩族族人甫進入萊掌村時相同,故文化保留狀況良好。文化斷層方面,兩族現僅有40歲以上之人士,了解節慶、祭祀等活動流程和禁忌

,40歲以下族人大多了解甚微。萊掌村未有紀錄阿卡族和傈僳族文化之文件,本教材呈現兩族服飾和節慶文化,除作為文化教材以外,本教材亦是記錄當地文化的文本。 教材編寫則有用詞和用語須依當地習慣調整、文化知識正確性須由當地人士評估、教材是適宜光華小學之優良文化教材、為首部以當地文化為素材之教材、加上漢語拼音可更廣泛運用等結論。當地受華人使用之方言,以及泰文之影響,用詞和用語與臺灣略有不同,為使學生充分理解教材之文化知識,須對用詞和用語進行調整,符合當地華語使用習慣;進行教材評估時,於當地任教多年之臺灣籍教師對當地文化知識理解不深,無法做出準確之評估,而當地教師則可準確評估文化知識正確性;教材評估

結果顯示,本教材於文化面向和語言教學面向皆獲教材評估人員高度認可,是適用於當地之教材;泰北地區已有部分華校改用大陸版本之教材,若本教材加上漢語拼音,亦可推廣至使用大陸教材之華校,使教材運用更廣泛。最後依照結論為教材使用者和後續研究提出建議。

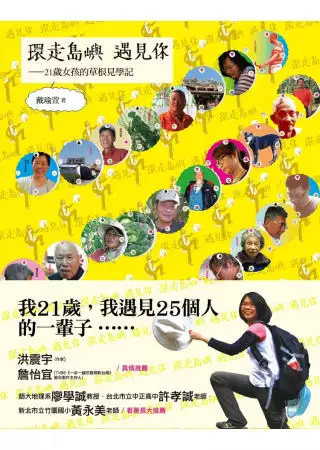

環走島嶼遇見你:21歲女孩的草根見學記

為了解決屏東禮拜五夜市 的問題,作者戴瑜萱 這樣論述:

◎好膽找自己!充滿自省企圖的另類青春旅行記錄--徬徨少年時、成年與未成年、青黃不接的轉換年紀,第一次的人生出走;21歲女性單獨上路,沒有行程規劃,卻有人生企圖 ◎走出學院象牙塔,幫市井小民寫自傳--25個旅途中隨機偶遇的草根人物,分屬於不同族群、地域、職業與年齡,有著截然不同的生活方式,與獨一無二的夢想,透過年輕的眼睛,看見島嶼多元旺盛的生命力。 ◎我21歲,我遇見25個人的一輩子…… 故事啊故事,島國之上的故事數也數不清,而這些個故事,是我將台灣走上一圈時,台灣小民用口述的方式,說與我聽的生命歷程,至今回想起來,他們說話的用字遣詞、臉上豐富的表情,依然在我心中不斷重播,或

許,他們的部分靈魂,已經透過了那短短幾小時的互動中暗渡陳倉,成為我心靈拼圖中的一些小塊了吧。… ~~戴瑜萱 年年拿書卷獎,跟著老師參與研究計劃,到補習班打工掙零用錢,明明日子過得充實又忙碌,她卻突然對生活中的一切失去了興致。等待上彩的青春生命,從未遭逢任何重大的打擊,為何對一成不變的生活與明確設定的未來感到如此地厭倦與迷惘? 或許多數人都已忘懷年少時第一次經歷的徬徨時刻,較之其他人生階段真槍實彈的困境瓶頸,初發生命的徬徨多麼容易被輕忽略過!女孩選擇不逃避,而且決定正面迎向「它」,21歲那年的大三暑假,她展開了人生第一次的出走。一個人環島,透過採集陌生人的的生命故事,試圖為自己生命的難題

找答案。 她遇到歷經滄桑的建商大哥、魚市裡呼風喚雨的旗魚盤商、台灣犬的伯樂、公園長椅上閉目養神的老兵、烈日下勞動的蕉農、義民廟前唱山歌聊天的客家老人、原住民部落奉獻一生的牧師、燒餅鋪的老闆、夜市裡賣雞蛋糕的年輕女生……旅途中,25個你我身邊再平凡不過的小人物生命,與女孩正面撞擊遭逢,在一段又一段夾纏柴米油鹽的生活敘述與迭盪起伏的生命經歷分享中,陷入谷底的女孩窺看到可能迎向未來的曙光,而一部青春視野的島嶼浮世繪也於焉誕生。 作者簡介 戴瑜萱 台灣島民,1991年出生於屏東,不過在台北長大。或許因為爸媽一直採取自由放養的態度,雖然從小是個乖乖牌,但骨子裡最討厭別人管東管西,所幸高中念了一所

沒人管的自由學校,而後依著「地理學就是以天地為教室」的浪漫想像,順利的成為台師大地理系的學生,至今已是第四個年頭了,倒也從未後悔過當時的決定,而喜歡到處跑,尤其喜歡自己的家鄉台灣、想要多多認識她,更是從未改變過的初衷。 自覺做事情總是三分鐘熱度,什麼都只會一點點的她,總是身處一種灰色模糊地帶,終於在大三那年陷入前所未有的「人生絕境」,想為自己重新找到一個棲身之地,於是開啟了一場環島的生命之旅。雖然寫作的經歷,頂多就是國高中的作文被老師拿來當著全班朗誦的程度,仍有許多要學習之處,但她仍然在旅途中的每個夜晚,一字一句寫下白天所遇每一個啟發她的人的故事,除了是送給自己的一份畢業禮物外,更想藉由這

本書,向所有台灣小民的母親:台灣,致上最高的敬意。

河壩个歌 - 利玉芳詩作之客家書寫研究

為了解決屏東禮拜五夜市 的問題,作者陳麗珠 這樣論述:

本文係探析崛起於80年代的台灣本土女詩人利玉芳,其客家意識的發展脈絡,如何呈現在作品的關懷題材和書寫策略中。 經由文本引述、分析,梳理利玉芳的客家意識在創作過程中的發端與發展,受到當代政治社會環境、女性主義思潮和國家語言政策之影響,其作品書寫策略從獨自吟哦到放聲高歌,再到小調吟唱,分為隱微、激昂和清明三個階段,呈現流動之風格。 1986年出版第一本詩集《活的滋味》,在威權統治下,其客家意識萌發,將原鄉記憶書寫及對母語的憑弔,藉由同為「他者」的女性經驗書寫,悄悄發出「隱藏的聲音」。1996年第二本詩集《向日葵》出版、受到解嚴之後種種社會運動之影響,其作品的關懷「主體」從女性擴大到族

群、環境生態和台灣國際地位等社會現象,客家意識亦轉趨濃烈,開始以母語創作,紀錄大陸尋根之旅的所見所思。2000年第三本詩集《淡飲洛神花茶的滋味》出版,其客家認同明顯在地化,嘗試以客語歌謠書寫記憶中的童年、家鄉和風俗文化,充滿懷舊之情。2010年第四本詩集《夢會轉彎》出版,面對多元化社會的「主體」紛擾,以包容、豁達的心境書寫生活中的人事物,風格溫馨,透露超越現實的「主體合一」之期待。 本文經由分析利玉芳的客家意識在創作歷程中的發展脈絡,進一步探討其客家書寫策略所認同的內涵是什麼?客家身分與詩中的女性形象從「激進」轉趨「保守」之關係如何? 最後,藉由利玉芳在女性經驗和客家意識之間擺盪的

書寫,以不同的語言抒發她對現實生活的關懷,以及當代政治、社會事件的批判,說明作者對改變女性、客家族群和台灣的邊緣位置的期待,以及身為台灣本土客家女詩人,從事創作,不僅具有為傳統女性開創出一種新的生活選擇方式之意義,亦確立其客家身分之認同與定位。