屏東星期一夜市的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉屏寫的 一筆穿雲:永遠的華府特派員劉屏的軍魂國魂與靈魂 可以從中找到所需的評價。

國立屏東教育大學 英語學系 楊琇琇所指導 李俐君的 台灣夜市零售商說服語言之個案研究 (2009),提出屏東星期一夜市關鍵因素是什麼,來自於語言行為、服務接觸、說服策略、交易結構、殺價、言談分析。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 環境教育研究所 王順美所指導 洪苑齡的 九年一貫課程中「人與動物」互動之內容分析 (2006),提出因為有 人與動物、九年一貫課程、教科書的重點而找出了 屏東星期一夜市的解答。

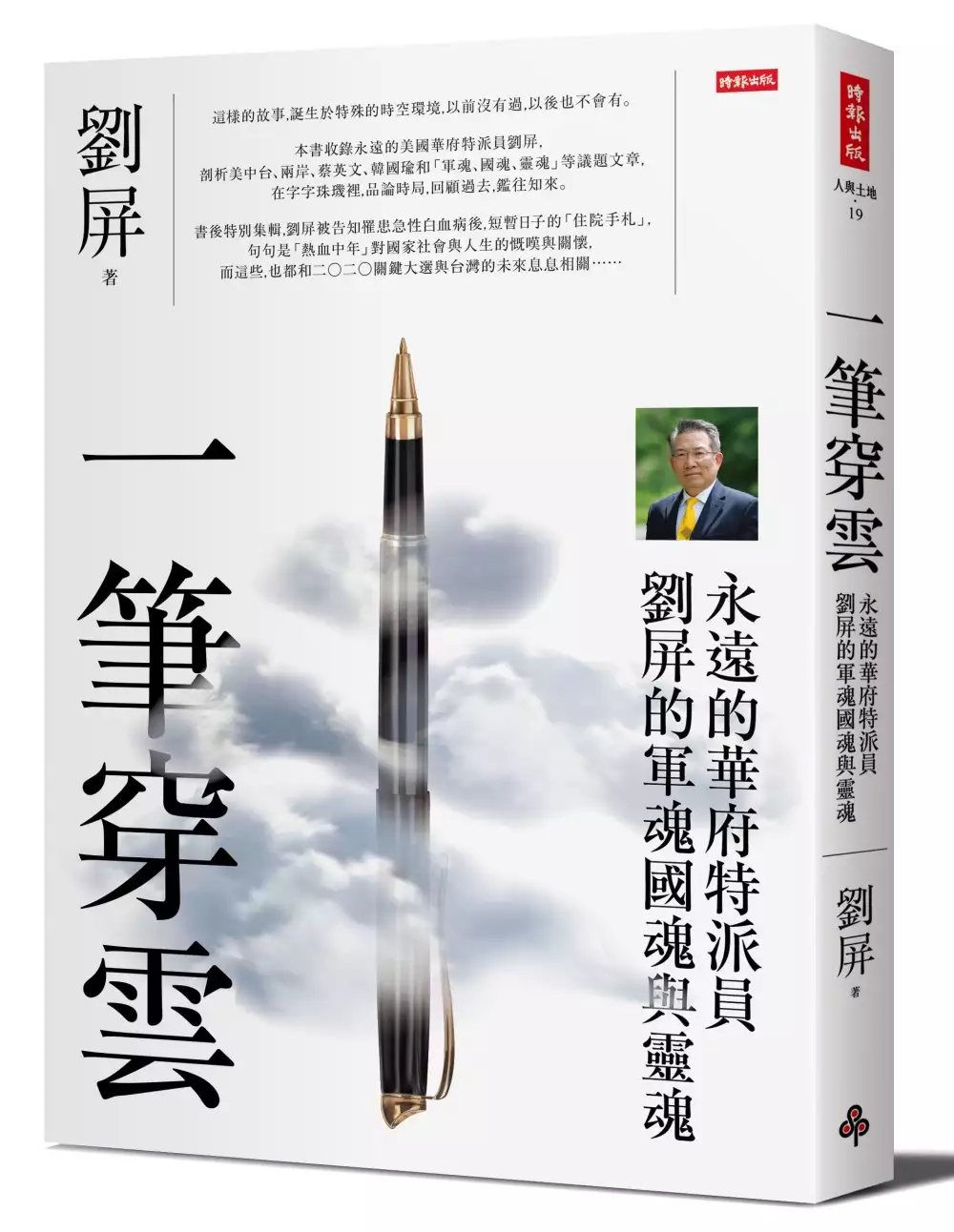

一筆穿雲:永遠的華府特派員劉屏的軍魂國魂與靈魂

為了解決屏東星期一夜市 的問題,作者劉屏 這樣論述:

這樣的故事,誕生於特殊的時空環境, 以前沒有過,以後也不會有。 劉屏,永遠的華府特派員!採訪過無數美台政要,對時事觀察細微,大筆如椽,樹立了記者的標竿;其文章對國內外局勢分析鞭辟入裡,也在一些重要議題上(如慰安婦等),報導追蹤,起了關鍵作用。經由這本書,我們可以知曉他的精神、努力和他留下來的故事,皆為新聞記者的典範。 劉屏長年在華府現場,熟稔台美外交工作的努力與困難,他的筆如千鈞,寫來篇篇都是歷史。他撰寫專欄,內容有放眼天下的國際觀點、針砭時政的嚴詞懇語、尊崇軍魂的硬頸筆鋒、弘揚人性的博愛情懷,還有寰宇小故事,文中總是充滿使命感……。 本書收錄劉屏剖析美中台、兩岸

、蔡英文、韓國瑜和「軍魂,國魂,靈魂」等議題數十篇文章,在字字珠璣裡,品論時局,回顧過去,鑑往知來。 書後特別集輯,劉屏被告知罹患急性白血病後,短暫日子的「住院手札」,把面對病魔時的心路歷程和深層思考呈現在陽光下。從本書各文,我們可以充分了解劉屏的思想、理念和價值觀。 《一筆穿雲》書中句句是「熱血中年」對國家社會與人生的慨嘆與關懷,而這些,也都和二○二○關鍵大選與台灣的未來息息相關……。 這是劉屏的第一本書,也是他的最後一本書。 但願劉屏的生命之筆穿雲,串串落下的文字能留在一畦畦心田,有如粒粒麥子,有發芽的一天。

台灣夜市零售商說服語言之個案研究

為了解決屏東星期一夜市 的問題,作者李俐君 這樣論述:

本研究旨在探討台灣本土夜市說服語言行為的使用情形。除了瞭解夜市的買賣雙方交易過程是由哪些語言結構組成的之外,本研究也深入探討買賣雙方說服策略的使用情形以及策略使用之頻率。本研究的參與者是一位從事約七年夜市生意的女性老闆,從星期一到星期五在不同地方擺攤。而此研究主要資料為錄音,市場觀察,以及賣家訪問。錄音檔與觀察記錄資料皆轉成逐字稿以供資料分析。研究者改編了幾個過去研究所發現的類別作為本研究的編碼系統進行語料分析。 研究結果發現,夜市的交易結構是有規則的。交易過程基本上可分為四個階段,依序為:開始,商品資訊,殺價,和結束。但是並非每筆交易都是依照此結構,交易的過程是由雙方來決定,此研究發

現其中開始,商品資訊,與殺價這三個階段不一定會出現。開始階段主要為買賣雙方的問候以及買家主動的商品資訊題供。結束階段主要為買賣雙方對於交易的結束表達感謝及道別。商品資訊階段主要為買方的商品諮詢與賣方的商品資訊提供,而在這階段裡,交易的結構可能由買方的商品諮詢開始,賣方接著提供商品資訊;或者賣方主動的商品資訊提供後,買方再詢問。而賣方提供商品資訊時,大部份會主動推薦其他商品且大多資訊都隱含說服的成分。 而在語言說服行為方面,研究結果顯示,在商品諮詢階段,賣方共有十二個語言說服行為,且賣家最常用來提升買家購買動機的策略為“商品正向評論”。當交易進入價錢協商時即進入了殺價階段,研究結果指出,在

殺價階段買賣雙方共有二十個說服語言行為出現,其中賣方最常用的說服策略是“最低價保證”,買方最常用的策略是 “出價”讓賣方知道買方期望買到商品的價格。本研究提供言談分析研究者初步了解台灣夜市交易結構與說服語言行為的使用情況,進而可以當作未來研究其他台灣夜市的參考基準,藉以了解此研究發現的交易結構與策略的使用與台灣其他夜市的差別。本研究也提供常用的說服策略,幫助買賣雙方在交易時候能夠達成預期的交易結果。本研究結果建議未來研究市場說服語言的研究者能研究更多不同台灣或其他國家的商業市場,讓市場說服語言的研究更加豐富多元。

九年一貫課程中「人與動物」互動之內容分析

為了解決屏東星期一夜市 的問題,作者洪苑齡 這樣論述:

自古以來,人類與動物的互動關係是隨著對動物習性的瞭解而產生不同的對待方式。近年來,以動物倫理、動物法律為題的論文,偶而出現,但是對於教科書中人與動物互動的探究則尚無,因此本研究以內容分析法並輔以座談方式,探討三家出版社-康軒、翰林、南一,九年一貫教科書中人與動物互動的內容。 研究者審視375本教科書,歸納「人與動物」互動共四類,人與飼養動物、動物園、人與野生動物、其他。人與飼養動物內容主要在買賣、照顧、流浪動物、工具化與娛樂化、飼養小型野生動物。人與野生動物內容則包括狩獵、餵食或設置餵食器等刻意營造、棲息地、自然物收集等。動物園因涉及到圈養野生動物與非野生動物,因此特別與前二者區分,至

於其他則從研究發現中,再次區分成生物科技、實驗動物、人與食物三項。 研究發現四大類中以人與野生動物內容出現次數最多,其中人與野生動物又以棲息地類出現最多次;人與飼養動物內容則是照顧類出現次數最多,動物園及其他則零星分佈於各領域中。此外,三家出版社相較下,以翰林版所出現的次數最多,但是人與動物互動內容出現最多次,並不代表其內容全然正確。 因此,本研究期望給予教科書編輯者以及國立編譯館在進行相關人與動物互動教材內容編製時,可多探討議題背後的原因及根本解決之道。