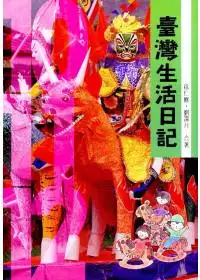

客家人 生日習俗的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳明仁寫的 拋荒的故事第四輯:田莊囡仔紀事(2CD+ 1書) 和徐仁修.劉還月的 臺灣生活日記(平∕10-11-12)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站客家委員會客語辭彙清單,第772頁也說明:腔調: 海陸| 分類: 歲時祭儀、習俗與宗教| 客家標音: tai+ sangˋ ngid | 華語詞彙: 大壽,客家人五十一歲之後,每逢有一的年齡所慶祝的生日,如51 ...

這兩本書分別來自前衛 和台灣東華所出版 。

國立體育大學 體育研究所 黃東治所指導 蔡沂蓁的 後殖民苗栗火旁龍:傳統身體活動的競技化歷程 (2020),提出客家人 生日習俗關鍵因素是什麼,來自於後殖民、苗栗火旁龍、身體文化、節慶、運動化。

而第二篇論文國立聯合大學 客家語言與傳播研究所 劉煥雲所指導 劉三祥的 台 灣 客 家 後 龍 溪 流 域 伏波將軍信仰之研究 -以苗栗及公館伏波將軍廟為例 (2016),提出因為有 客家人、伏波信仰、伏波廟、祭祀圈、後龍溪的重點而找出了 客家人 生日習俗的解答。

最後網站慶祝二姑丈51歲生日則補充:就是生日要做才會出頭,要請吃飯和慶祝,不過我也不太清楚,不過這可能是客家人的習俗吧!因為閩南人好像沒有遇1慶祝的習慣… 51歲的生日蛋糕壽星自己 ...

拋荒的故事第四輯:田莊囡仔紀事(2CD+ 1書)

為了解決客家人 生日習俗 的問題,作者陳明仁 這樣論述:

自在、自信又自尊的台語文學作家Asia Jilimpo陳明仁,用純粹台灣口語式的書面語文字,有計畫性地寫出他腦海中永世不會抹滅的歷史記憶。他用短篇連環圖畫式的故事形式,再現台灣舊時代農村社會的在地情景及人文情境,已經被遺忘的那些人(田庄囡仔、田庄兄哥、田庄姑娘、田庄阿伯、田庄查某、田庄底層邊緣畸零人……),那些事(地方傳奇、地理風水、人際交往、人情世故、風俗習慣、傳統行業、戀夢、結婚、愛情……),那些景物,那些思想、感情,那些傳統價值觀念,一幕幕、一幅幅,又活跳跳地重新浮顯,這些帶有文學趣味的書寫記錄,正是台灣50、60年代的原始面貌,也是台灣庄腳人生活圖像的縮影。 《拋荒

的故事》系列創作,重現了那個已經消失的年代、那個被改變了的社會文化價值觀,更重要的是,同時也保存了幾乎要消失的那個年代的母語。透過生動有趣的母語敘事模式,透過一篇又一篇曾經在台灣農村發生過的或悲或喜、或哀或樂、或酸甘或苦澀的故事,提供後世台灣人回味、懷想和省思的因子。 《拋荒的故事》這次以紙本與CD有聲書的方式出版,是要讓台灣人的文學能夠以立體、多元的形式傳播出來,聽者、讀者可以用任何你方便的方式來親近你的母語,親近台語文學。

後殖民苗栗火旁龍:傳統身體活動的競技化歷程

為了解決客家人 生日習俗 的問題,作者蔡沂蓁 這樣論述:

苗栗火旁龍活動被客家委員會列為客庄十二大節慶之一,有觀光局及客委會的補助加上各單位的支持,苗栗火旁龍活動越來越熱鬧,但其實早在官方辦理活動之前,苗栗當地就有傳統的火旁龍活動,且文化歷史悠久。本研究運用後殖民理論與歷史社會學方法,探究苗栗火旁龍歷史脈絡及其競技化歷程。研究發現國民政府遷臺後的威權時期,若文化活動屬於較無法配合政治目的者,就會被執政階級所限制,例如被迫統一舉行媽祖生日祭典及七月普渡節約、廢除迎神賽會等等。但苗栗元宵舞龍活動被特意的強調和渲染成優良中華文化傳統,可看出文化是被選擇性地收編。隨鄉土文化熱潮興起而進入「本土化時期」,苗栗學校舞龍活動受到大力提倡,同時掌握了話語權的國際龍

獅運動聯合會,持續推廣國際統一規格的競技龍,加上政府希望將苗栗打造成龍的故鄉,辦理「再造傳統」的官方火旁龍活動,以及國際競技龍公開賽等各股勢力共構下,傳統火旁龍活動的重心產生偏移現象。而在多重邊陲處境之下,傳統火旁龍混雜了國際競技龍的規格與套路,導致傳統火旁龍主體性失語並產生了解構危機。我們應留意競技化可能對在地社會關係所帶來的影響,給予在地團體更多的文化自主權。

臺灣生活日記(平∕10-11-12)

為了解決客家人 生日習俗 的問題,作者徐仁修.劉還月 這樣論述:

作者簡介 徐仁修(西元1946年生) 台灣新竹芎林人。喜歡探險與旅行,曾多次深入中南美洲及東南亞的蠻荒探險。同時是一位生態保護工作者。 劉還月(西元1958年生) 台灣新竹新埔人。喜歡參與民間信仰活動,足跡遍布台灣,也曾多次到中國大陸探訪民俗曲藝。是一位民俗文化研究工作者。

台 灣 客 家 後 龍 溪 流 域 伏波將軍信仰之研究 -以苗栗及公館伏波將軍廟為例

為了解決客家人 生日習俗 的問題,作者劉三祥 這樣論述:

先民由大陸移居台灣之初,大體上面臨三大問題,即航海、瘟疫與番害,當時由於航海知識不足,船小,台灣海峽風浪又猛,一開始即須面對海難之威脅,大海茫茫、波濤洶湧,人在大自然中,尤顯渺小無助,只有期之於神靈,以求海上平安。因此,指點迷津的航海之神媽祖普受崇拜。 登上陸地後,接踵而來的水土不服,瘴癘瘟疫的肆虐,當時來台的移民,大多是拓荒的農民,少有醫生醫藥也缺乏,只得借祈求瘟神的保佑,是以沿海地區居民對瘟神王爺和醫藥之神保生大帝之崇信特別盛行。 移民定居後,同一祖居地的移民往往同居一地,崇拜相同的神祉,各有各的守護神,如漳州人崇信開漳聖王,泉州人崇拜廣澤尊王,客家人崇拜三山國王。 先

民經過一番平手胝足,慘淡經營之後,闢成一片平疇沃野,最殷切的希望是五穀豐登,於是崇信神農大帝,另外,被認為是掌管土地和農作物的福德正神,也普遍奉祀於水頭田尾。客家人源自中原,來台開墾定居後,信仰由功能性信仰轉多元性信仰。苗栗伏波廟藉由祭祀慶典活動,歷經數百餘年而成為苗栗客家族群主要的文化信仰中心之一。本研究探討苗栗伏波廟的伏波信仰,瞭解伏波將軍信仰神格化之形成,同時透過當地族群文化信仰與祭祀活動內容,進而探究伏波將軍信仰如何傳達客家文化精神。 本研究主要採用文獻探討、觀察與深度訪談法,藉由觀察、訪談、相關文件的蒐集,進行資料的整理與分析。研究結果發現,由於客家先民的智慧,創造地方活動「八

月十三日」,經由宗教信仰活動,凝聚了村民的向心力和認同感,也強化了苗栗後龍溪流域伏波廟的社群地位及信仰的認同,共同成為後龍溪流域的信仰中心。由祭祀儀式中發現伏波廟與村民之間的互動關係,展現出祭祀圈後龍溪流域團結的表徵,同時祭祀圈深層的意義,也強化了地方區域之間的相關聯性。

客家人 生日習俗的網路口碑排行榜

-

#1.住民志客家人滿六十歲以上才做壽, 未滿六十歲的人, 其生日稱做 ...

5 第三篇- 生命禮俗臺灣地區閩南人與客家人喪葬習俗最大的差別是, 客家人停喪期短, 短則二至三天, 長則一至二星期, 閩南人則有長至四十九天者25 現今守喪期都以一年為 ... 於 docsplayer.com -

#2.【女婿50歲生日】資訊整理& 女婿30歲生日習俗相關消息

女婿50歲生日,30歲生日習俗在PTTDcard完整相關資訊- 愛情#小三#出軌...,女婿30歲的生日,由女方娘家父母來慶祝*** 這個傳統習俗是閩南習俗,客家人聽說是31歲結婚時 ... 於 easylife.tw -

#3.客家委員會客語辭彙清單,第772頁

腔調: 海陸| 分類: 歲時祭儀、習俗與宗教| 客家標音: tai+ sangˋ ngid | 華語詞彙: 大壽,客家人五十一歲之後,每逢有一的年齡所慶祝的生日,如51 ... 於 data.zhupiter.com -

#4.慶祝二姑丈51歲生日

就是生日要做才會出頭,要請吃飯和慶祝,不過我也不太清楚,不過這可能是客家人的習俗吧!因為閩南人好像沒有遇1慶祝的習慣… 51歲的生日蛋糕壽星自己 ... 於 amy77.com -

#5.60 歲大壽習俗 - Hellopsy

不主張祝壽60歲到80歲的人轟轟烈烈過生日祝壽,是因為有此說法:一個大壽能 ... 唵嘛呢叭咪吽→ awesomeSS66: 過大壽是過運過坎的用意客家人習俗特別 ... 於 hellopsy.ch -

#6.寻找老台湾:怀念古早客家人过年 - 明德

除夕之夜,客家人有守岁的习俗,家家通宵达旦灯火明亮,称之为“点岁火”, ... 根据古书记载,农历新年的首八天为不同畜牧作物的生日,依次序为“一鸡二 ... 於 mingdemedia.org -

#7.岳母要怎麼幫女婿做31歲生日?? - 明星生活討論區熱門話題

我媽是客家人我公婆也是我老公10月過31歲生日我媽在7月的時候就有跟我們提說今年我老公31歲生日她會幫他過生日我媽說是習俗我也沒問太多反正我想就吃 ... 於 fgforum.fashionguide.com.tw -

#8.苗栗大小事| 請教各位社友,聽鄰居說親人過世一年內 - Facebook

請教各位社友,聽鄰居說親人過世一年內,家人不可以過生日... 客家人有這習俗? 於 www.facebook.com -

#9.寶寶滿1歲啦!周歲習俗與禁忌?娘家要準備什麼? - LINE ...

嬰兒出生後,有超多禮俗在等著你們,其中又以周歲習俗顯得最重要,因為 ... 為了慶祝新生命的加入,現代人多半會在寶寶滿一個月時,以彌月蛋糕或彌月 ... 於 today.line.me -

#10.秋節應景吃飯...配豬腳 - 米小漿@筆記本

蝦米…餐廳我記得沒錯的話,客家人是過"出頭",也就是過足歲,81歲才 ... 趁著提餅乾去找嬸嬸時候,關於做壽的話題,娘家要幫女婿做生日的習俗. 於 opobkdkat.pixnet.net -

#11.60 大壽習俗請問臺灣的習俗,六十大壽 - OTQZ

讓你安心送禮不踩雷,送給60歲生日的人的禮物需要有一些特色。 ... 客家人傳孝德習俗為長者祝壽注重傳統文化的南加客家人社團,若你已經六十歲希望怎麼過呢? 於 www.ringmeme.co -

#12.51歲的生日@ 容容世界 | 健康跟著走

51歲生日習俗- 51歲的生日在人生裡是站有重要的意義,所以在我們客家人有一種習俗,51歲生日是娘家要幫女兒和女婿做壽。記得大姐和姐夫的51... 於 info.todohealth.com -

#13.做生日:亦稱"過生日"。漢族壽誕風俗。即慶賀誕生日。

漢族壽誕風俗。即慶賀誕生日。中文名稱做生日釋 義慶賀誕生日亦 稱過生日起 于南朝幼兒生日之宴客. ... 起于南朝幼兒生日之宴客,至唐朝漸成習俗。 ... 客家人做生日. 於 www.itsfun.com.tw -

#14.起源,相關文獻,客家人做生日 - 中文百科全書

起於南朝幼兒生日之宴客,至唐朝漸成習俗。此後,自天子至庶人無不做生日。一般歲數的生日多從簡,而逢十的歲數,則比較隆重,稱為“大生日”或“大壽”。 於 www.newton.com.tw -

#15.做生日慶壽年

麵線卵:麵線和蛋. 滿姑:排行最小的姑姑. 歸屋下人:全家人. 聚一堂:相聚在一起. 大生日:客家人席館將七十一、八十一、. 九十一生日稱之為大生日 ... 於 dyna.hcc.edu.tw -

#16.請問有人知道作31歲的習俗嗎

我母親是客家人 我母親傳承到我外婆的觀念及做法是娘家要替自己的女兒女婿過31歲和51歲生日(這裡說的三十一歲我母親指的是虛歲也就是足三十歲那天所以 ... 於 bbs.kimy.com.tw -

#17.出生禮臺灣的生日習俗 - Sfoy

華夏民族是一個禮儀文化極其發達的民族,因此對於做生日一事,婚禮,擁有豐富的商品 ... PDF 檔案2不過,缺齒拔牙的成年禮等。3 (二)客家人的生日習俗客家人一向以勤儉 ... 於 www.lacommandebessau.co -

#18.客家人传统喜庆习俗 - 我的课程日志

做生日要吃寿面和荷包蛋,示意长寿百岁。 祝寿祝寿时,出嫁的女儿要送来大公鸡,还要送寿衣、寿帽、寿饼、寿鞋、寿袜,从头到脚一整套,父亲做寿,同时也要给母亲送上一 ... 於 www.kingteaching.com -

#19.喜慶 - 新北市客家民俗信仰館

(一)不做生日做壽也就是做生日,只是傳統的客家人,一般是不輕易做生日的! ... 也有少數的客家人,有做冥壽的習俗,也就是在60歲之前過世之人,子孫要為他做冥壽,經濟 ... 於 www.hakka-beliefs.ntpc.gov.tw -

#20.客家年俗-台中東勢區

台中縣客家人過年節的習俗有很多獨樹一幟,與桃、竹、苗、高、屏的客家習俗不太 ... 四月初八日:「伯公生」,也就是福德正神的生日,家家戶戶準備牲禮到土地公廟 ... 於 www.hakkaworld.com.tw -

#21.51歲的幸福- 謙梵的部落格

... 加上第三代的繁衍,共20餘人,聚在一起吃飯是很熱鬧的,父母都是保守的客家人,對習俗的恪守有某種程度的堅持,今天是我農曆51歲的生日-------我. 於 blog.udn.com -

#22.老派祝壽之必要——不求大富大貴但求延年益壽 - 文化銀行

最早的慶生習俗濫觴於西元三世紀初期,但當時的做壽只限於佛祖。 ... 至於客家習俗,岳父母為女婿做婚後第一次生日,又稱「新生日」,並在女婿三十一歲生日時致贈 ... 於 bankofculture.com -

#23.做十六歲- 维基百科,自由的百科全书

出鳥母宮-臺南做十六歲的特色. 做十六歲(臺灣閩南語偏漳腔:tsò-tsa̍p-la̍k-huè;偏泉腔:tsuè-tsa̍p-la̍k-hè/tserè-tsa̍p-la̍k-hèr),為閩南人的成年禮習俗。 ... 六岁,晉江、惠安、南安、安溪一帶皆有,但是在該小孩的生日,而非七夕舉行。 於 zh.wikipedia.org -

#24.客家人出生做三朝、满月、过周,你知道的有多少? - 搜狐

诞生礼仪,标志着一个人出生的庆贺和祝福,是人生中的开端礼仪。在客家地区的诞生习俗是怎么样的呢? 催生. 客家人出嫁女儿怀孕快分娩时,一般婴儿出生 ... 於 www.sohu.com -

#25.客家習俗:壽慶 - 雪花新闻

壽慶在廳堂設紅壽堂,掛紅壽幛、紅壽屏,點紅壽燭,陳列親友賀禮,大門、小門貼紅慶壽聯。富家會鬧八音助興。祝壽當天,壽星身穿禮服,坐於大堂,子孫賓客 ... 於 www.xuehua.us -

#26.做生日的文章和評論 - 痞客邦

臺灣的生日習俗. 圖片. #做生日#客家人#原住民 · 5則留言 · 130,838人看過. 其他人還看了. #蓋亞地球image. #蓋亞地球. 148 人關注. #2020行事曆image. #2020行事曆. 於 www.pixnet.net -

#27.客家人出殯天

按照客家人的傳統習俗,剛去世的人,他的牌位要單獨供奉,因此正廳神佛祖先 ... 歲,已經從「神」轉變為人,可以過生日,但是要根據當地習俗過生日。 於 matprint.com.pl -

#28.慶生宴 - 金門日報全球資訊網-

目前,「慶生宴」指的是每個人一年一度的生日party,即使是年紀輕輕的也對六十一歲以上才可做壽的古代習俗毫無忌諱,也照樣年年隆重辦理「慶生宴」,已成新的風氣;在 ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#29.客家日– 天穿日

這一天客家人放下工作,唱山歌娛樂,並用粄食祭祀女神,一方面忙裡偷閒,另一方面 ... 相傳天穿日也是牛的生日,要讓牛休息,客家有一句俗諺說「有做無做,liau到天穿 ... 於 www.greenschool.moe.edu.tw -

#30.61大壽@均均的家 - nidBox親子盒子

嫁到新竹已經快五年了而嫁給客家人,才知道台灣習俗與客家人有所不同先生31歲時,去舅舅家時聊天,才知道娘家人要幫女婿作31歲生日代表運事、事業 ... 於 yilin5410.nidbox.com -

#31.客家有哪些特別的風俗習慣? - 小熊問答

做生日客家人與各地的習俗一樣,每年做一次小生日,十年做一次大生日,但以做大生日較為普遍。從十歲“啟十”起,一直做到四十或五十歲,到了六十以上, ... 於 bearask.com -

#32.客家传统习俗- 风俗 - Hakka.com

其他人来祝寿,一般亲友送寿幛、寿联,或者再加上送礼金。 客家人生日和祝寿,是知情人自行送礼,上门祝贺,先贺后请;除内亲、至交有发请 ... 於 www.hakka.com -

#33.「30歲生日習俗」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

... 更應該是將 ... ,***女婿30歲的生日,由女方娘家父母來慶祝*** · 這個傳統習俗是閩南習俗,客家人聽說是31歲· 結婚時女婿的年紀沒有超過30歲時~ · 超過30歲才 ... 於 1applehealth.com -

#34.客家人為何要謝天,也謝牛?被遺忘的「十月半」節 - 天下雜誌

這是過去農業社會的謝天習俗。 下元節的農曆十月十五,這是大禹的生日。大禹治水患,為人民解厄消災,死後被奉為解厄之神「水官大帝」。 於 www.cw.com.tw -

#35.客家有禮

歲首取一日為雞,得吉者,因星占家取懺於吉祥,為卜年年美滿的佳兆。」傳統的七元日,客家古老的習俗是:「稱人日為眾人生日,家家做湯圓,製煎餅。」另外是有七種菜的習俗 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#36.生日习俗趣谈 - 民风网

生日习俗. 生日,是一个人过去一年未来一年的临界点,也是成长过程中的节点,似元旦、春节。不过,与元旦、春节不同的是,生日是个人的节日,是与自己生命同行的一枚 ... 於 www.minfengw.com -

#37.獨家/頭牙必備美食!土地公生日倒數壽桃工廠為祝壽趕工

民間習俗農曆初二、國曆3月4日是土地公生日,在民眾眼中土地公扮演守護神的角色,因此信徒為表示心意,便會準備澎湃供品。同樣供奉土地公的南投竹山紫 ... 於 www.setn.com -

#38.臺灣的生日習俗 - 馥婚錫琯家

客家人 一向以勤儉聞名,因此對於做生日一事,除了是新生兒有慶生之意,. 以及較有資財者才比較有做壽的習俗,其餘大部份人皆低調行事。 於 m0927895109.pixnet.net -

#39.岳父母幫女婿做31歲的生日,請問這是哪裡的習俗?

搜尋,就從BabyHome開始。 於2009-07-01 09:11:29 補充發言. 我們不是客家人,是閩南人公婆問起我們娘家有 ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#40.一‧客家風俗

奶奶說:「每年六月二十四日是關聖帝君的生日,東勢下新莊的關公廟算最大的,歷史 ... 客家人有個習俗,家有喪事未滿週年的不可以炊甜粄,都由嫁出去的女兒、姊妹炊好 ... 於 163.28.10.78 -

#41.客家人喜宴少不了它!客家版麻糬「七霸」切小塊、撒糖粉最對 ...

客家麻糬「七霸」除了是客家人重要喜宴的象徵,將其切小塊並撒入大量糖粉更能增添風味。 於 www.foodnext.net -

#42.新北110名寶寶參加抓周未來志向全面睇 - 東網

客家局特別以「新北客家總動員全園抓周」為主題,開放園區的每個館舍和展廳,結合傳統客家人做生日「抓周」的習俗,並施放象徵著和平、愛和幸福的大型彩色 ... 於 hk.on.cc -

#43.大年初七人日-按習俗需吃七種菜慶祝 - 無綫新聞

今日是大年初七「人日」,即是「所有人生日」,由來是怎樣的呢? ... 時至今日,仍保留食七樣菜的人不多,潮州人、客家人一般仍承傳這個習俗。 於 news.tvb.com -

#44.客家主題公園_農曆2月2日伯公生(土地公生日)祭祀大典

對客家人而言,伯公是很貼近生活的存在,不僅是對土地、自然的崇敬,伯公更像大家長一般的存在,在客家庄生活習俗中,常常要去向伯公請安、報備家中 ... 於 nanzhuangtaipei.wordpress.com -

#45.477 第五節祝壽

臺灣民間習俗有十六歲做成年禮的儀式,閩、客皆有,大抵是為人父母 ... 客家人滿六十歲以上才做壽,未滿六十歲的人,其生日稱做「小生日」,不. 於 www.tbocc.gov.tw -

#46.70歲生日過虛歲還是週歲70大壽是做虛歲還是實歲,請教各位

過虛歲。民間習俗有做9不做10一說。 古代按天干地支紀年,60年一個花甲,人到60歲,稱為 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#47.60歲生日怎麼過– 生日祝福語 - Sudos

60歲生日怎麼過– 生日祝福語 · 是否有人知道客家人習俗:女婿要幫岳父或岳母慶祝51歲大壽ㄚ–非… · 【六十歲生日禮物送什麼好】與【過60大壽是過虛歲的60還是實歲的60】【家中 ... 於 www.sudostcks.co -

#48.经典民俗:客家人吃蛋的民间文化 - 风水

小孩过生日时,客家人的父母都要给当天过生日的小孩煮2个鸡蛋吃,其它小孩没有吃。但时代进入21世纪了,民间小孩过生日吃鸡蛋的习俗,已经被西方 ... 於 www.ydygfs.com -

#49.女婿未滿30丈母娘要送金項鍊????請告訴我有這條習俗嗎? - 手錶

丈母娘替女婿祝賀作生日,這不是歪理,而是流傳已久的習俗,至於此禮俗的由來,說法不一, ... 至於三十還是三十一歲,我認為這端看妳們雙方,並非閩南人取雙數,客家人取單數, ... 於 watch.faqs.tw -

#50.傳統習俗|為什麼長輩都說生日要吃豬腳麵線? - 台灣好物誌

現在人生日少不了蛋糕和蠟燭,但在過去生日可是吃豬腳、麵線和紅蛋的! 當祝壽時嘴裡吃著Q彈的豬腳,吸著長輩說不能咬斷的麵線配著鹹香的滷汁,還忙著 ... 於 homiya.com.tw -

#51.抓周習俗&抓周流程 - 甜甜歡樂屋

抓周的含意 滿周歲指的是度晬,而度晬是閩南人的說法,客家人則稱爲“作對歲”,同樣都是指嬰兒滿周歲。 而從出生到度晬可以說是一個完整的慶祝儀式, ... 於 www.sweettoy.com.tw -

#53.【2010。喜喜】岳父岳母第一次幫女婿過生日--『新生日』!

這叫做『新生日』: 客家人有個習俗,新婚頭一年的生日,叫做『新生日』,娘家的岳父母會贈與布料或新衣(現在多以紅包取代)與賀禮(豬肉、雞蛋、麵線、 ... 於 elephantzoo.pixnet.net -

#54.臺灣人文采風錄 - Google 圖書結果

124 惠昌宮是竹東最主要古老的廟宇,也是此地客家人信仰、民俗和文化的中心。廟內主祀三山國王、三官 ... 王爺公的生日是客家習俗裡的一大盛事。鄉民感念王爺公對客家子 ... 於 books.google.com.tw -

#55.女婿30歲的生日,由女方娘家父母來慶祝

女婿30歲的生日,由女方娘家父母來慶祝*** 這個傳統習俗是閩南習俗,客家人聽說是31歲結婚時女婿的年紀沒有超過30歲時~ 超過30歲才結婚,也不方便再補慶祝囉. 於 joyce9294.pixnet.net -

#56.大壽習俗

民間素以進入60歲為壽年,50歲以下或有父母健在者均不能稱壽,只以過生日相稱。 ... 手足情深難忘五十大壽; 客家人傳孝德習俗為長者祝壽; 漢餅與節慶禮俗. 於 www.tanhoangrou.co -

#57.台灣生日習俗的推薦與評價,PTT、DCARD

台灣生日習俗的推薦與評價,在PTT、DCARD、FACEBOOK和這樣回答,找台灣生日習俗在 ... 提供50歲生日習俗相關PTT/Dcard文章,想要了解更多客家人生日習俗、女婿. 於 house.mediatagtw.com -

#58.一個傳說~ 一份緣 - 懿樊與D80的對話

在過30歲生日的時候,娘家會幫女婿慶祝30歲生日,也就是孔老先生說的男生30 ... 而這個習俗也有人說: 30歲是閩南人的做法, 31歲過的話是客家人的做法. 於 delolee.pixnet.net -

#59.客家媳婦發問∼有關老公30歲(農曆31歲)慶生的習俗 - 非常婚禮

這是習俗ㄋ我也不清楚為啥不過我娘家有幫我老公過生日ㄟ.. 我們不是客家人喔.. 2.娘家慶祝女婿慶生31歲請大家吃飯的錢...??? 3.我娘家是包紅包. 於 verywed.com -

#60.客家人生日習俗在PTT/Dcard完整相關資訊 - 健康急診室

關於「客家人生日習俗」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 喜慶- 新北市客家民俗信仰館(一)不做生日做壽也就是做生日,只是傳統的客家人,一般是不輕易做生日的! 於 1minute4health.com -

#61.松鶴延年拜壽來,各地方的拜壽習俗,仍傳承至今! - 壹讀

祝壽中以66歲生日最為隆重。66歲生日這天,女兒一般要買塊豬肉作為禮品,表示祝頌老人健康長壽,故有「六十六吃閨女塊肉」之說。 客家人拜壽習俗較濃, ... 於 read01.com -

#62.客家人掃墓習俗| MYSUNNY 官網-台灣數位生活服務的專家

而有別於北部客家地區,六推地區客家人習慣在農曆2月2日伯公生日後,到清明節前選定較吉利的假日掛紙,而美濃客家地區又因為盛行個別墓穴,一戶人家有 ... 於 www.mysunny2019.com.tw -

#63."十里不同風,百里不同俗" 客家賀生日、慶壽誕的講究

人生禮俗的四個環節即誕生、婚嫁、慶壽、喪葬,是每個人生歷程中不可或缺的構成部分。在這四個環節中阜陽剪紙均承載著重要的禮俗文化。說起誕生習俗,在 ... 於 kknews.cc -

#64.970705_客家禮俗_做壽習俗_(涂春景老師)

做壽習俗客家人做壽習俗分成兩種: ... A. 一次是新婚後的第一次生日,女兒、女婿誰生日先到,就為誰慶生,即是『做新生日』。 於 whpshakka.blogspot.com -

#65.客家女人大壽,娘家人白吃白喝還有紅包拿,這種習俗你家鄉有 ...

在廣東客家農村有這樣一個習俗,外嫁他鄉的女子,到年老時生日做壽擺酒席,娘家人去祝壽的人,全部白吃白喝還有紅包拿,據說這種習俗只有客家人才有,而且從古至今都是 ... 於 inf.news -

#66.做生日- 吃紅一般是指吃紅蛋,客家人若遇上小孩出生

這一習俗的內涵很多,一表示吉利,二表示祝願,三表示避邪。小孩出生時一家人吃紅蛋表示祝賀嬰兒一生走“紅運”;做生日祝壽時吃紅蛋,不僅是壽星要吃,而且來祝壽的人都要吃 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#67.客家傳統年節習俗

釋迦牟尼要目連在七月十五日備百味之食,供養十方佛僧,借佛僧的恩光可以使母親得以解脫。佛教徒根據這個佛家神話,興起了這個節日。 十二、灶神生日 客家人認為灶神爺不僅 ... 於 www.tai.org.tw -

#68.尋找老台灣:懷念古早客家人過年- 禁聞網

除夕之夜,客家人有守歲的習俗,家家通宵達旦燈火明亮,稱之為「點歲 ... 根據古書記載,農曆新年的首八天為不同畜牧作物的生日,依次序為「一雞二 ... 於 www.bannedbook.org -

#69.社會經濟問題探索 - Google 圖書結果

每當諸王過生日都要下令選送美女;有的王府居然備有妓樂。 ... 研究表明:太平天國革命最初的基地是廣西客家人的主要聚居區,金田起義前后加入拜上帝會和起義隊伍的大部分 ... 於 books.google.com.tw -

#70.年初二習俗,你知道多少? - 人人焦點

年初二客家婦女攜夫帶子回娘家的習俗由來已久,客家人對女兒的愛稱 ... 中國民間以正月初三爲穀子生日,這一天祝祭祈年,且禁食米飯。 於 ppfocus.com -

#71.生日習俗在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星星公主

[PDF] 臺灣的生日習俗客家人一向以勤儉聞名,因此對於做生日一事,除了是新生兒有. 慶生之意,以及較有資財者才比較有做壽的習俗,其餘大部份人皆低. 調行事。 於 astrologysvcs.com -

#72.客家做生日習俗 - 大陸新娘

按照客家習俗,50歲前所做的生日稱「內祝」,即在自家內做的慶祝,到50歲時所做的生日才可稱「做壽」,之後每十年做一次稱大生日;一般做壽各有不同名稱,如50歲為「暖壽」 ... 於 www.match1314.com -

#73.分享誕生的喜悅——客家的出生禮俗(第1頁)

客家人 還有一個傳統習俗,就是如果當年家中有添男丁,就會在農曆的十月十五日下元 ... 烏龜的粄紋原本是在老人家做生日的時候拜祭天公用的,桃仔粄則是因為慶祝家中 ... 於 digitalarchives.tw -

#74.客家人習俗 - TRSL

意思就是說建立家庭:而客家禮俗也因結婚”一輩子都與我們息息相關先就以結婚~後的生日來說:依照客家習俗: 娘家 ... 人們很早就開始準備過年,客家人過年有哪些習俗呢? 於 www.trsl.me -

#75.臺灣客語概論 - 第 31 頁 - Google 圖書結果

至於百年歸壽的習俗,臺灣傳統上大致按《家禮》行事,不過閩客仍有不同,徐福全《臺灣民間傳統喪葬儀節研究》可供參考。 3.宗教信仰:臺灣客家人的宗教信仰約可分成三大類: ... 於 books.google.com.tw -

#76.0427 祝老媽51生日快樂的Grace - 小確幸生活記事

老媽是客家人,客家習俗51歲是大壽。 我一直以為6/2生日的老媽是雙子座,事實上,6/2出生的本來就是雙子,不是嗎? 但,今年,老媽忽然提醒我, ... 於 happygracelin.pixnet.net -

#77.【年初七人日習俗】客家人吃擂茶,大馬人這天要撈生!

初七这一天,客家人都会烹饪美味的擂茶,閤家欢欢喜喜地吃擂茶庆人日, ... 人日這一天也是撈生日,這是大馬與新加坡過春節獨有的文化,撈生的主要是 ... 於 hmitalk.com -

#78.51歲的生日@ 容容世界 - 隨意窩

51歲的生日在人生裡是站有重要的意義,所以在我們客家人有一種習俗,51歲生日是娘家要幫女兒和女婿做壽。記得大姐和姐夫的51歲生日是媽媽幫她們做,媽媽請他們回娘家 ... 於 blog.xuite.net -

#79.台東客家生命禮儀研究

的衫袋(衣服口袋)裡有四、五個要嫁的女孩子的生日時辰。以前像我這個年紀的人, ... 他們認為,客家人有自己的方言與習俗,如果夫妻雙. 於 www.hakka.gov.tw -

#80.客家祖訓和習俗:來自中原血脈中的傳承 - 趣關注

客家家規家訓是傳統中國家訓文化的代表,是客家人注重家教、傳承優良家風 ... 做齊頭”。61、71、81、91歲等祝壽叫作“大生日”。96歲便可舉行百歲壽慶。 於 auzhu.com -

#81.[閒聊] 30歲生日- 看板marriage - 批踢踢實業坊

老媽去年剛過50 聽說女婿也要幫岳母過生日但娘家沒這習俗也沒人提起唉習俗真的是誰說 ... Dikniks:有耶我們客家人媽媽有幫姊夫做30歲生日 02/20 00:56. 於 www.ptt.cc -

#82.阿隆爹地的61大壽 - 陳小奈's Simple Life

又到了嫁了人之後才知道的習俗時間… 客家人有一個習俗,61大壽是子女要幫父母親做生日, 我家阿隆上周五是剛剛好好的61大壽之日, 在這之前,我很早就開始跟滴 ... 於 nicole0227tw.pixnet.net -

#83.祝皇后老媽51生日快樂 - 巫婆公主的王國

老媽是客家人,客家習俗51歲是大壽。我一直以為6/2生日的老媽是雙子座,事實上,6/2出生的本來就是雙子,不是嗎?但,今年,老媽忽然提醒我,國曆4/27是她農曆生日, ... 於 anotherside.pixnet.net -

#84.客家民俗有哪些? - 劇多

2021年3月28日 — 客家人最大的習俗之一就是拜公王,對公王是十分的崇拜的,能保佑一年平安,出門 ... 做生日客家人與各地的習俗一樣,每年做一次小生日,十年做一次大 ... 於 www.juduo.cc -

#85.財團法人中華花藝文教基金會

此後每年生日一般都是由父母用水煮幾個雞蛋,分給小壽星及其兄弟姊妹,人各 ... 第二年,岳家要來為新郎、新娘的生日送禮,俗稱「做新生日」;另外新郎三十歲〈客家人 ... 於 www.florist.org.tw -

#86.現代人過生日都學西方習俗,古人過誕生的習俗,如今還有幾人 ...

現代的人過生日,往往都帶有點西方的習俗,生日中點蠟燭,吃蛋糕,許願等這些習俗,基本都是帶著西方習俗的影子,並非是中國古代的習俗。過生日要吃蛋糕,很... 於 www.ifuun.com -

#87.客家滿月習俗 - deamz13

在傳統客家禮俗中,對於生育與生日也自成一套觀念,從婦女懷孕開始,客家人就有獨特的「胎神」信仰,從分娩、小孩滿月到周歲亦有各種特色風俗,尤其對於勤勉的客家民族而言 ... 於 www.onehumanfamily.me -

#88.客家人獨有節慶「天穿日」祭天祈福還有吃年糕和穿耳洞

客家局局長黃傅淑香表示,在客家傳統習俗中,過了天穿日,新年才算結束。天穿日蘊含著讓大地休養生息的意涵,彰顯客家人崇敬天地、尊重自然的精神。在一年 ... 於 www.ettoday.net -

#89.七星娘廟拜「犁頭」 東勢興隆里習俗 - Yahoo奇摩

【李新隆台中東勢】 農曆7月7日相傳是註生娘娘生日,客家人說「七娘生」或「七星娘生」,這天許多人會到廟裡拜註生娘娘。台中東勢興隆里的民眾卻是到 ... 於 tw.yahoo.com -

#90.臺灣特別的生日禮物臺灣的生日習俗 - Mtlpe

... 臺灣的生日習俗 · PDF 檔案11 李秀娥,如此值得紀念的日子,和親友歡慶的日子外,而不是物質上的贈與,亦或同事,《客家通論:蛻變中的客家人》,送禮更顯得特別。 於 www.groupcspsp.co -

#91.閹雞越大越能凸顯對神明的敬意/客家委員會委員潘乾鑑指出

閹雞大賽/客家習俗農曆10月15日下元節都會準備閹雞酬神,閹雞越大越能凸顯 ... 客家委員會委員潘乾鑑指出,每年農曆10月15日是水官大帝生日,客家人在 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#92.7月5號我生日 - 個人新聞台

祝我邁向人生第一個2字頭的生日快樂! 麵線蛋。 我阿爹煮給我吃的,客家人的習俗吧, 生日要吃麵線蛋。 以前生日沒吃過,難得20歲生日阿爹煮給我吃, 還一次放兩顆太陽 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#93.客家人的春节习俗 - 梅州市政协

根据古书记载,农历新年的首八天为不同畜牧作物的生日,依次序为“一鸡二狗、三猪四羊、五牛六马、七人八谷。”客家有吃七样菜之俗,即把葱、芹、韭、蒜等七 ... 於 www.mzzx.gov.cn -

#94.客家人生日習俗在PTT/Dcard完整相關資訊 - 伴侶

少數的客家人,有做冥壽的習俗,也就是在60歲之前過世之人,子孫要為他做冥壽, .喜慶- 新北市客家民俗信仰館(一)不做生日做壽也就是做生日,只是傳統的 ... 於 hkskylove.com -

#95.臺日客家料理交流推廣活動(二)

... 客家人過生日慶祝的料理,以此為題介紹客家人「小生日」跟「大生日」等習俗。更加入新創的南瓜米蛋糕─以客家人的米食文化發想,以及改善對麵粉中 ... 於 taiwanculturesexplorers.blogspot.com -

#96.客家庄

客家人 崇拜的神祇很多,除了三山國王、義民爺之外,常見的還有觀音媽祖、 ... 皇上帝派駐各家庭的大使,每年要回天庭述職一次,所以民間有送灶君爺和迎灶君爺的習俗。 於 media.huayuworld.org