姓高英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦夏志清,夏濟安寫的 夏志清夏濟安書信集:卷四(1959-1962) 可以從中找到所需的評價。

銘傳大學 教育研究所碩士在職專班 謝念慈所指導 丁美惠的 臺北市公立國民小學附設幼兒園教師工作壓力與師生互動之研究 (2020),提出姓高英文關鍵因素是什麼,來自於公立國民小學附設幼兒園、教師工作壓力、師生互動。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 臺灣語文學系 林巾力所指導 連翊翔的 殖民體制中的臺灣哲學:事實、方法與可能性 (2020),提出因為有 帝國、宗教、佛教、儒家、自由人文的重點而找出了 姓高英文的解答。

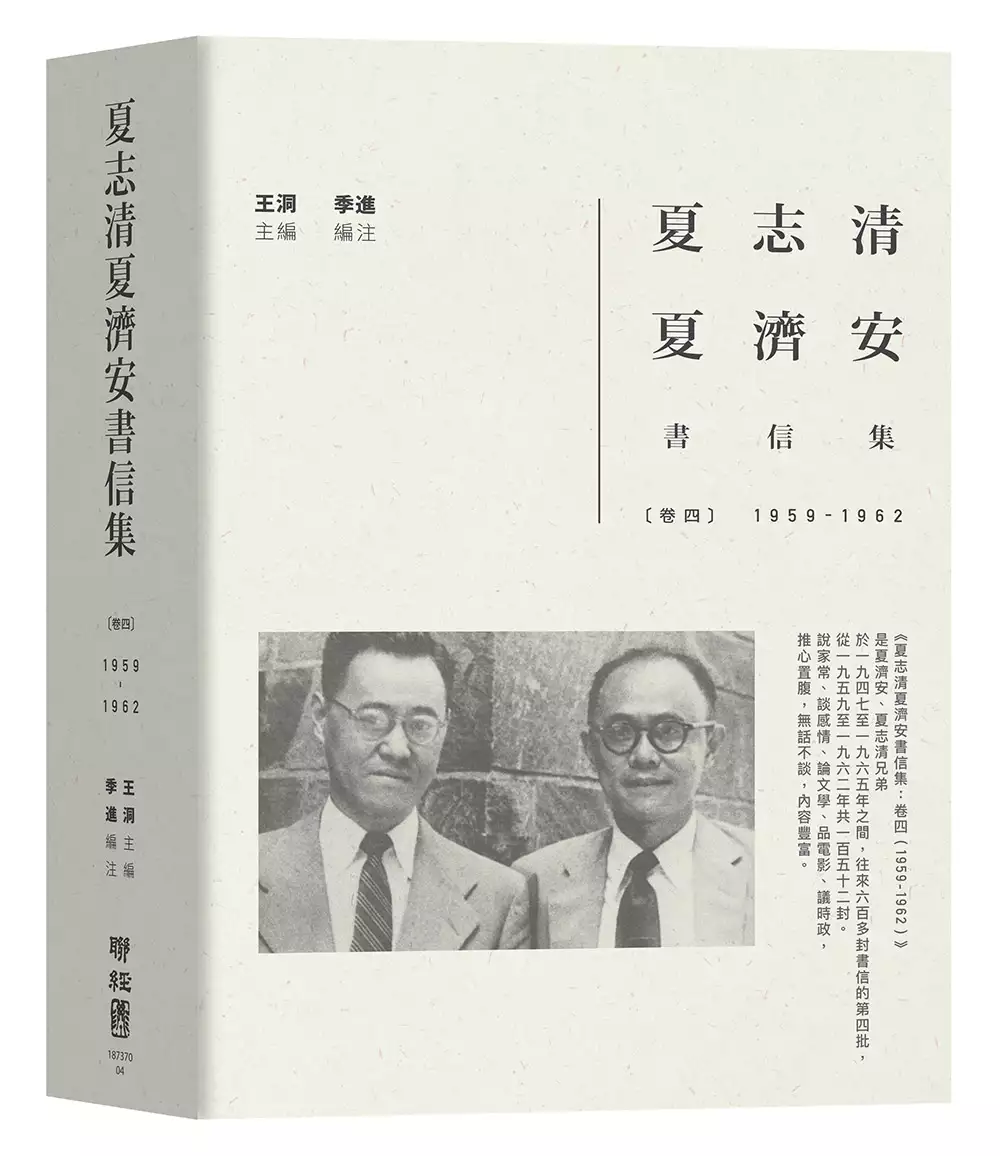

夏志清夏濟安書信集:卷四(1959-1962)

為了解決姓高英文 的問題,作者夏志清,夏濟安 這樣論述:

家常、感情、文學、電影、時政 中國現代文學批評界的兩大巨擘──夏濟安、夏志清夏氏兄弟 18年的魚雁往返,是一代知識分子珍貴的時代縮影 現代中國學術史料的重大事件 白先勇(著名作家、加州大學聖芭芭拉分校榮休教授:文學導師夏濟安夏志清,二人的書信集比美蘇軾蘇轍的詩歌往來:「與君世世為兄弟,更結來生未了因」,手足情深,真摯動人。《夏志清夏濟安書信集》不僅表露二人的兄弟感情,亦記載了當時的文藝思潮,二人的文學評語,啟人深思,彌足珍貴。 李歐梵(哈佛大學榮休教授、香港中文大學特聘教授):夏氏兄弟的生活、學術、感情,都在書中完整呈現,五六十年代美國漢學界的各路人馬,也紛紛登

場。我做研究生時對他們「高山仰止」,如今讀來,不勝感慨。夏氏兄弟的心路歷程和學術奮鬥的甘苦,我感同身受。夏濟安先生的人文涵養和學術興趣,甚至他對於英文文體的執著,正是我追求的目標。夏濟安先生一輩子雄才大略未能施展,信中的很多真知灼見,值得我們認真對待,加以發揚。 王德威(美國哈佛大學東亞語言與文明系暨比較文學系Edward C. Henderson講座教授):夏氏兄弟志同道合,也是難得的平生知己。他們的六百六十三封通信起自一九四七年秋夏志清赴美留學,終於夏濟安一九六五年二月二十三日腦溢血過世,橫跨十八年,從未間斷。不論就內容或數量而言,這批信件的出版都是現代中國學術史料的重要事件。在歷史

惘惘的威脅下,夏氏兄弟以書信記錄生命的吉光片羽,兼論文藝,饒有魏晉風雅,尤見手足真情。 《夏志清夏濟安書信集:卷四(1959-1962)》始自信件編號391,夏志清1959年7月18日於紐約州波茨坦發出的信至信件編號542,夏濟安1962年4月20日於加州柏克萊發出的信,共152封。夏濟安自1949年4月離開上海,經廣州,香港,1950年10月抵臺,直到1959年3月,一直在臺大外文系教書;期間曾於1955年2月訪美在印第安納大學進修一學期。 返臺後仍執教於臺大,創辦了《文學雜誌》,聲名鵲起,儼然文壇領袖,因懼捲入政治,萌生永離臺灣之念。經錢思亮推薦,1959年3月以英文系「交換教授」之

名義來到西雅圖華盛頓大學,為期半年。本卷收錄的夏濟安信裡充滿了為延長拘留的焦慮與對臺大及錢思亮校長的歉疚。 夏濟安分身「有術」,平常在加大工作,暑期去華大研究。夏志清趁夏濟安在著名大學研究,盡找哥哥替他查資料。若沒有夏濟安的幫忙,《中國現代小說史》恐難面世。夏志清1952年得到洛克菲勒基金的資助開始撰寫《小說史》,到1955年,初稿大致完成。離開耶魯以後,忙於求職教書,加以結婚養育子女,無暇動筆。在這152封信裡,談的都是《小說史》裡的人物、社團與作品的出處,例如胡風,《創造社》與《倪煥之》等。對於研究現代文學,這些信的內容是最直接也最重要的第一手參考資料。

臺北市公立國民小學附設幼兒園教師工作壓力與師生互動之研究

為了解決姓高英文 的問題,作者丁美惠 這樣論述:

本研究旨在探討臺北市公立國民小學附設幼兒園教師工作壓力與師生互動之情形。採用問卷調查法,普查臺北市士林區、北投區109學年度公立國民小學招收150名以下3-5歲幼兒之附設幼兒園教師,發出103份,回收有效問卷共99份,有效回收率達96.11%。問卷資料蒐集後,以描述性統計、t檢定、單因子變異數及斯皮爾曼相關分析,進行統計分析,根據研究結果分析討論,歸納結論如下:一、幼兒園教師整體工作壓力屬於中高程度,以「政策環境」層面的感受程度最高。二、幼兒園整體師生互動屬於高程度,以「親近性」層面的感受程度最高。三、幼兒園教師之工作壓力,會因年齡、教育背景、現任職務、幼兒園規模有顯著差異。四、幼兒

園教師之師生互動,會因年齡、婚姻狀態、教育背景、教學年資而有顯著差異。五、幼兒園教師工作壓力與師生互動無顯著相關。工作壓力之「班級教學」層面與師生互動之「影響力」、「整體師生互動」具低度負相關。本研究根據結論,分別對學校、教師及未來研究提出相關建議。

殖民體制中的臺灣哲學:事實、方法與可能性

為了解決姓高英文 的問題,作者連翊翔 這樣論述:

殖民的問題持續地困擾著臺灣,但現今的臺灣哲學沒能對殖民提出具有效力的回應,當前的臺灣哲學和臺灣的社會現況沒有實際的交集。此次研究嘗試回答「臺灣哲學如何自我肯定?臺灣哲學的價值在哪裡?」的問題,經由大量史料的交叉比對,無論是否涉及通常認定的哲學,嘗試闡述在臺灣殖民和哲學密切的交互關係。首先,透過語言、目的、權力的視角檢視林茂生、洪耀勳、張深切,可以發現臺灣哲學的詮釋強烈地受制於殖民體制,但詮釋者仍然具有一定的主導能力,而他們不將討論的作品視為經典的方式有利於臺灣哲學找到自己的定位。再來,研究中嘗試解讀林秋梧多重身份的思想,將 Uyonge Yatauyungana 鄒族立場的自我決定展開,揭示

「邪教」在殖民體制中的處境,以拓展臺灣哲學可以討論的對象。接著,研究透過三名自由人文哲學家,康德、黑格爾、馬克思的理論與臺灣哲學的複雜關係,談論臺灣哲學與當代議題的關聯。研究的最後指出教育作為殖民體制的機制,很難為臺灣哲學帶來改變,並建議藉由有意識地探尋語言、藝文、歷史的內容,以作為屬於臺灣所有人的臺灣哲學運動一些可能的執行方向。