吳留手串燒的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦LaVie編輯部寫的 一起乾吧!居酒屋:溫暖系日式小料理堂50+ 可以從中找到所需的評價。

另外網站吳留手串燒/美食微紀錄/超推薦/合在憶起吃美食- YouTube也說明:

國立臺灣藝術大學 藝術管理與文化政策研究所 徐文瑞、賴瑛瑛所指導 賴安芝的 藝術在公共領域的行動與實踐—2008-2012年當代藝術與臺北都市空間議題的交往 (2012),提出吳留手串燒關鍵因素是什麼,來自於藝術行動、藝術實踐、行動者、公共領域、都市空間。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 戲劇學系碩士班 林于竝所指導 嚴壽山的 「非常符號:非常林奕華1989-2005」 (2006),提出因為有 非常林奕華、羅蘭.巴特、符號、非常、傅科、有形╱無形監獄的重點而找出了 吳留手串燒的解答。

最後網站台中| 吳留手串燒| 氣氛滿滿高價居酒屋 - 魏朱吃吃則補充:台中| 吳留手串燒| 氣氛滿滿高價居酒屋. 魏朱吃台中, 西區美食 ... 約朋友相約這間每人低消五百元的串燒店 ... 菜單菜色部分跟大多數串燒店相差不遠.

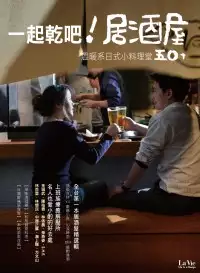

一起乾吧!居酒屋:溫暖系日式小料理堂50+

為了解決吳留手串燒 的問題,作者LaVie編輯部 這樣論述:

乾杯吧!全台第一本居酒屋精選輯!◎內附讀者專屬優惠卷,邀您一起體驗居酒屋的溫暖感動! 不論是迎著夏日晚風,或是瑟縮著冬夜寒意,當夜幕降臨時,疲憊的下班身影、慵懶的夜貓子、或為了慶祝一個特別日子的人們,通通各自帶著私藏的心情走進了居酒屋,招牌的溫暖燈光籠罩,斟上酒,幾碟美味的菜,大夥兒就在酒精的場域裡揮發專屬夜晚的快樂。 本書收錄全台超具風格的美味居酒屋50家,從頂級料理到看緊荷包也能享受的美味,全部一次囊括!享受美食、也體驗氣氛,如同日劇《深夜食堂》裡寂寞的都市人,夜夜走進了居酒屋,和朋友、戀人或只是自己,上演一天的最終章;在這裡,人的故事是主角,襯著沁涼的啤酒與串燒,將感動吃進肚

裡,暖暖地化作身體的新能量,明天,又是全新地充滿能量的一天! 精選全台居酒屋50家,風格各自不同,唯一不變的 是撫慰人心的溫暖氣氛與銷魂的好食物,來吧,乾杯吧!又豪邁又暢快,既溫暖且動人的酒食之夜,就在居酒屋! 作者簡介 La Vie編輯部 推行設計不遺餘力,設計是時尚、是知識、是生活、是娛樂。第一本設計理想生活的美學實踐誌,《La Vie》從消費者的需求與慾望出發,導引讀者了解、欣賞進而懂得消費彰顯個性的好設計,協助讀者找到美感的體驗、 醞釀自己的品味。

吳留手串燒進入發燒排行的影片

🌱每周三1700 準時更新🌱

|泱泱回台南老家吃貨之旅|

https://youtu.be/n2tvZ683iFU

|挑戰貓食!吃到懷疑人生|

https://youtu.be/R9mnobafKOE

|泱泱頻道更新!平面側拍花絮|

https://youtu.be/SJAr5un-Wy4

——————————————————

|泱泱這邊找|

FB ☛ https://www.facebook.com/yanglynnwu

IG ☛ https://www.instagram.com/lynnwu0219

合作邀約 ☛ [email protected]

|感謝提供餐點|

☛ 藏壽司くら寿司Kura Sushi

☛ 吳留手串燒居酒屋

☛ 饗泰多 Siam More

☛ 減點糖LessSugar

*影片為本頻道所有,未經授權請勿二次上傳

#泱泱 #吳泱潾 #LynnWu

藝術在公共領域的行動與實踐—2008-2012年當代藝術與臺北都市空間議題的交往

為了解決吳留手串燒 的問題,作者賴安芝 這樣論述:

本論文以近年的藝術行動與實踐為主軸,探討2008-2012年之間,藝術工作者在什麼社會背景、問題意識下,以藝術行動參與公共領域,或以藝術行動開啟揭露問題、溝通對話的公共領域;並以關注臺北花博、臺北好好看、都市更新爭議的藝術行動為主要案例,探討行動方法、行動產生的效應。研究以文獻分析、深度訪談、案例調查分析為方法,發現在2008-2012年之間,在不同向度藝術工作者以各種行動欲突破新自由主義的經濟—政治—生命制約:藝術學院學生積極參與社會運動、藝術工作者組織回應文化政策、藝術學院朝社會轉向、藝術計畫發展出複合的運動狀態。而藝術行動者的問題意識,是因體認到身處於一個「沒有旁觀者的年代

」,於是以文化行動作為參與社會的方式,透過藝術揭露問題、以藝術作為社會實踐。 在行動方法上,研究發現2008-2012年之間的藝術行動與實踐,有著身體行動、根植於基地、多重方法、合作四個特徵。以田野現狀為基礎,藝術行動能觸碰到真實的權力關係、影響當地的社群,並進一步指向普遍性問題;藝術行動的多重方法、多元合作關係,除了能夠激起對現實的政治性思辨,使隱而未見的被看見、成為公共議題,更發展出多重、生活化的實踐方法,使得藝術行動實踐所開啟的公共領域,是一個貼近生活、更容易讓眾人參與的公共領域。然而藝術行動若要長久持續,必須解決基礎設施——經費、人力、時間不足的問題,並發展出行動之間相互連結

支援的合作網絡。

「非常符號:非常林奕華1989-2005」

為了解決吳留手串燒 的問題,作者嚴壽山 這樣論述:

本文以羅蘭.巴特的符號學觀點,作為行文的主要手法與分析作品的切入觀點。就本文探討的範圍為「非常林奕華」於1989年到2005年。本文核心的議題在於「非常林奕華」或「林奕華」的「非常」究竟為何,因此本文主要從三個面向著手:一、在林氏創作量開始增多的三年(1995-1997),每年都有一作品因其不同因素而成為香港社會關注的議題,這必定形塑出他或其作品的「非常」形象;隔年(1998)便受邀來台主持工作坊,台灣的媒體延續他在香港的既定形象與邀約團體再給的評價。因此,本文從報章媒體的資料切入,見此外在「非常」形象如何被建立與所建構出的形貌為何。二、細討巴特的符號學觀點的意欲究竟為何,並接承傅科的「監獄

」觀點、將之視為一種符號,作為著手處理材料的出發點。並借用此二者的說法,提出本文認定的「非常」、「有形╱無形監獄」的概念。三、橫跨十六年的作品分析是本文的重點,串聯巴特的「非常」與將傅科「監獄」概念視為一種符號,見林氏作品如何從「有形監獄」邁向「無形監獄」、與林氏的導演手法如何在其作品裡展現其「非常」的同時,本文亦關注其作品這十六年來的風格走向:從舞蹈劇場、語言台詞開始出席甚至後來變成演出的主體、到近期的多媒體劇場裡讀劇表演形式的生成。最後藉由外(「非常」的品牌)內(作品)來歸納出一個整體性:從日常到非常。

想知道吳留手串燒更多一定要看下面主題

吳留手串燒的網路口碑排行榜

-

#1.【台中居酒屋推薦】吳留手串燒居酒屋@台中店。日式木屋品嚐 ...

在台北人氣紅不讓的《吳留手串燒居酒屋》,生意已經好到連續開了三家分店…之前和姐妹們上台北的時候,想要找間餐廳吃晚餐,克萊兒就力推這間, ... 於 flyblog.cc -

#2.台北外帶美食 吳留手串燒居酒屋雞濃熟白湯柚子胡椒拉麵冷凍 ...

台北外帶美食·吳留手串燒居酒屋雞濃熟白湯柚子胡椒拉麵冷凍包強勢登場。10分鐘變出一碗道地日式拉麵在家吃拉麵一點都不難。宅配美食/東區美食. 於 www.walkerland.com.tw -

#4.台中| 吳留手串燒| 氣氛滿滿高價居酒屋 - 魏朱吃吃

台中| 吳留手串燒| 氣氛滿滿高價居酒屋. 魏朱吃台中, 西區美食 ... 約朋友相約這間每人低消五百元的串燒店 ... 菜單菜色部分跟大多數串燒店相差不遠. 於 feedpig.tw -

#5.【 台北東區】 市民大道美食吳留手串燒居酒屋慶生 - 賴瑞在路上-

【 台北東區】 市民大道美食吳留手串燒居酒屋慶生 · ◼︎店家招待毛豆 · ◼︎紅酒蜜釀番茄$80 · ◼︎揚出豆腐$100 · ◼︎白醬炒烏龍$180 · ◼︎北海道鯖魚$180. 於 larryontheway.com -

#6.地點就選在神農街內:吳留手串燒居酒屋 - 熱血玩台南

「吳留手串燒居酒屋」台南店是全台第六間分店,地點開設於觀光客人潮眾多的神農街路口處,熱血實地看訪店址,內部目前仍然持續趕工中,各區域的吳留手店 ... 於 decing.tw -

#7.吳留手串燒居酒屋麗水店|台北師大| 捷運東門站 - 愛食記

吳留手串燒 居酒屋在台北市有四家分店,最近新開的一家麗水二店就在麗水店的正旁邊(以前輝哥,賣火鍋的),看到用餐時間到,兩間店高朋滿座,就知道這區的 ... 於 ifoodie.tw -

#8.吳留守居酒屋 - Pisani

吳留手串燒 居酒屋-八德本店. May 5 at 2:21 AM ·. 門口有自動酒精消毒機囉!. 入店用餐前,請大家記得先手部清潔喲!. 防疫需要大家共同努力?. See more of 吳留手串燒 ... 於 www.pisani-movement.me -

#9.【台北.食記】吳留守串燒本店.傾盡全力唔留手.美味不貴 ...

來到行程的第四天來點新意,晚餐吃日本串燒料理。 吳留手串燒居酒屋在台北食界有着極高人氣,即使有三家分店仍是一位難求。 於 kmanvin.blogspot.com -

#10.【小虎吃貨團】【忠孝復興站美食】吳留手串燒(本店)

忠孝復興站美食-吳留手串燒(本店)】推薦度1/3☆ 我喜歡日式料理,但串燒一直不是我很愛或是會自動約人去吃的選項,可,即便如此我仍很常聽到朋友跟我提及「吳 ... 於 www.foodtigertw.com -

#11.[台中] 吳留手串燒居酒屋台中店-勤美誠品草悟道居酒屋東西好吃 ...

吳留手串燒 居酒屋台中店在台北可說是小有名氣,想要吃沒事先訂位可是吃不到,不過現在不用去台北跟人家人擠人了,現在台中草悟道旁,原來的阿拉夜店 ... 於 coolmac.tw -

#12.【食記】捷運東門站。麗水街吳留手串燒居酒屋 - 嚕米與露西 ...

ㄧ直久聞吳留手的大名但卻沒機會好好來品嚐在永康街這附近的康和產後護理之家坐月子當然要趁機會還有人幫我顧小孩出關日前跟嚕米來個兩人約會啊! 於 vivayeu.pixnet.net -

#13.【台北松山】吳留手串燒居酒屋(市民店)~美中不足的日式 ...

"吳留手串燒居酒屋"是台北知名的連鎖日式居酒屋個人久仰"吳留手"大名終於趁著聚餐的機會來探個究竟我所造訪的是開在東區市民大道上的&quo. 於 kenwhitney.pixnet.net -

#14.吳留手串燒居酒屋*露幾手讓你嚐嚐- explore.food.name

說到台北居酒屋很多人一定聽過吳留手~ 在台北有八德本店、市民大道和麗水 ... 吃著串燒、喝著啤酒&溫燒酒、 配著八卦543這頓更美味~(傻笑 ) 串燒火 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#15.【台北食記】(捷運東門站)吳留手串燒居酒屋(麗水店) - 天天玩食

吳留手串燒 居酒屋在台北有幾間分店,因為麗水店就在捷運東門站附近,交通蠻方便的就選擇吃這家分店。吳留手串燒居酒屋(麗水店)從捷運東門站五號出口, ... 於 daybydayhahaha.pixnet.net -

#16.吳留手串燒居酒屋二舖(麗水店)…串燒店之王 - 梅格 ...

命中註定吃到你先到八德分店..因為要等候1小時而放棄眼尖如我..發現這裡居然有分店好嗨森...店內裝潢我很喜歡..濃濃的日本味座位很多. 於 angelababy.tw -

#17.吳留手串燒二舵- 貓在家裡 - Wreadit銳誌

父親節這天,我請強哥來到到麗水街的「吳留手二舵」吃串燒,果然名不虛傳,除了不好訂之外,實在挑不出什麼缺點! 加上滋味、氣氛,還有價錢比都挺不錯,是間我. 於 wreadit.com -

#18.【台中美食】吳留手串燒居酒屋(勤美商圈中興街)。串燒魂不可 ...

而「吳留手串燒居酒屋」選在勤美商圈裡開店,這一區的居酒屋也算不少間,還有其他的美式及日式餐廳之類的, 想必要有一定的實力,才能在這美食商圈的一級 ... 於 kenji.life -

#19.吳留手串燒居酒屋(金禾康有限公司) - 1111人力銀行

吳留手串燒 居酒屋(金禾康有限公司)|公司創立於民國100年主要從事日式串燒居酒屋,擁有為數不少的客戶群。我們重視每一位員工,有良好工作環境,也提供學習及成長空間 ... 於 www.1111.com.tw -

#20.吳留手串燒居酒屋麗水店|好貴但好好吃的串燒|夭壽好吃啊!

吳留手串燒 居酒屋麗水店這隻香烤中卷真是么壽好吃的,本來看到menu上一隻320,遲遲不敢給它劃下去但因為我就坐在吧台的出餐處,看著一隻一隻的中卷在 ... 於 tisshuang.tw -

#21.吳留手串燒居酒屋-麗水店| MENU 店+ 24 小時線上預約

吳留手串燒 居酒屋 ... 座位旁有兩個迷你的小木盒有胡椒粉與七味粉,可以自行添加 毛豆蒜香味濃厚,外皮有用胡椒調味毛豆仁帶有脆度,有些微冰 鹽烤雞肉蔥串肉質軟嫩 ... 於 booking.menushop.tw -

#22.『食記美食。台中西區』吳留手串燒居酒屋勤美商圈越夜越熱鬧 ...

店外面還放了一台舊式腳踏車,只能說吳留手在營造氣氛這方面真的相當的用心。 講到串燒店我還是有小小的心情跟大家分享一下,串燒店跟你家路口的碳烤 ... 於 bow.foxpro.com.tw -

#23.吳留手串燒居酒屋崇德店 - 金大佛

台北人氣居酒屋吳留手串燒居酒屋在台中有兩家分店!繼西區勤美草悟道開第一家台中吳留手後,崇最近在北屯區中科飯店旁開吳留手崇德分店囉~11月來電訂 ... 於 yama.tw -

#24.永康街美食@吳留手串燒居酒屋(麗水店) - WISELY's 拍拍照寫寫字

這家『吳留手串燒居酒屋』Wisely在永康商圈裡相當地有名,雖然價格偏高但是餐點好吃而且氣氛佳,所以一直都是許多日式串燒愛好者的心中首選; ... 於 www.wiselyview.cc -

#25.(台北大安美食)吳留手串燒居酒屋-麗水店,完全沒雷的日式 ...

吳留手串燒 居酒屋,有著濃厚日式居酒屋的環境、完全沒有雷的餐點以及讓人很放鬆的氣氛。 這些都是讓他們能成為台北市最夯的居酒屋之一。 ==$0 吳留手 ... 於 hero789456.pixnet.net -

#26.【永康街美食】吳留手串燒-隱。氣氛一流居酒屋名店 - 妮喃小語

發跡於永康商圈麗水街的吳留手串燒已邁向十個年頭,不僅在台北居酒屋小有名氣之外,近幾年也積極將觸角延伸到中南部,目前吳留手居酒屋已插旗台中、 ... 於 www.niniyeh.com -

#27.燒烤、炸物都好吃!還有必點甜點牽絲起司地瓜~讓人魂縈呀!

《台中美食》超人氣串燒居酒屋吳留手開新分店啦. 大大的燈籠、木造的屋簷~濃濃的日式風情讓人一眼就認出來, ... 於 cotton.pink -

#28.崇德店 台中人氣深夜美食吳留手串燒居酒屋開分店囉!!近崇德 ...

〖台中│美食〗吳留手串燒居酒屋-崇德店❤ 台中人氣深夜美食吳留手串燒居酒屋開分店囉!!近崇德路中科大飯店,充滿濃濃的日式風格~. 2016.11.06. 台中美食 勤美商圈 ... 於 candylife.tw -

#29.台中| 吳留手串燒| 氣氛滿滿高價居酒屋@ 魏朱吃吃

請點這裡繼續(這裡只有摘要)閱讀全文➜ |台中| 吳留手串燒| 氣氛滿滿高價居酒屋約朋友相約這間每人低消五百元的串燒店結帳的時. 於 gochi2100.pixnet.net -

#30.吳留手串燒居酒屋『隱』麗水二店復刻京都旖旎風情 - 下一站 ...

京都花見小路的獨特風情,令許多到訪過的旅人意猶未盡,在麗水街日式連棟平房之中,知名的吳留手日式串燒居酒屋『隱』麗水二店進駐其間, ... 於 mimiya888.com -

#31.台灣《台北》-深夜食堂吳留手串燒居酒屋Wu Liu Shou Yakitori

吳留手 這家在2011年才創立的公司旗下的店現在好像都蠻紅的。它們走日式居酒屋的路線,主打串燒,燒烤一類的日式吃食。旗下幾家店的裝潢都有濃濃的日式 ... 於 blog.udn.com -

#32.吳留手串燒居酒屋-麗水店 - Facebook

吳留手串燒 居酒屋-麗水店 ... 配合防疫措施入店前每一位貴賓需配合實聯登記測量體溫及消毒,前來用餐建議先預約訂位避免等候店內用餐時間為90-120分鐘不等,食物供餐最後 ... 於 www.facebook.com -

#33.[阿妮食記]台南吳留手串燒居酒屋 - Potato Media

吳留手-台南神農街居酒屋. =Part-2 食物篇= ๑⃙⃘ 吳留手串燒居酒屋๑⃙⃘ ᴘᴀʀᴛ-੨餐點介紹❓再訪: ⚑︎ 地址:台南市中西區神農街49號☎️ 電話:06- ... 於 www.potatomedia.co -

#34.[食記 台北] 吳留手串燒居酒屋-台灣美食專區 - 1111職涯論壇

[食記○台北] 吳留手串燒居酒屋. 《首圖:濃濃日本味的吳留手外觀》. ◎歡迎大家加入我的粉絲專業,有更即時的美食資訊,點擊即可進入: 絮‧小日子. 於 www.jobforum.tw -

#35.【台中】吳留手串燒居酒屋濃濃日本風情美味好吃好貴

台北有名的居酒屋吳留手來台中開店了~雖然地點是在頗令人玩味的地點要不是電視報導其實我根本不知道XD 走進店裡真的有種來到日本的錯覺完全是下班後或 ... 於 soniafifipeach.pixnet.net -

#36.吳留手串燒居酒屋 - 半夜摸黑翻冰箱

吳留手串燒 居酒屋(麗水分鋪) 18:00 ~ 01:00 台北市大安區麗水街5-9號(02) 2396-0680 服務費10%; 禁帶外食; 基本低消$300; 禮拜一公休招待的毛豆. 於 juujon.pixnet.net -

#37.吳留手日式串燒居酒屋(麗水店) - 永康街台北大安 - FonFood瘋 ...

吳留手日式串燒居酒屋(麗水店) (280篇食記) 位於台北市大安區屬於永康街商圈靠近捷運東門站, 地址:台北市大安區麗水街5... 電話:02 2...【宅配美食▷ 吳留手串燒 ... 於 www.fonfood.com -

#38.吳留手串燒居酒屋-市民店 - LINE熱點

【LINE熱點】吳留手串燒居酒屋-市民店, 居酒屋, 地址: 台北市松山區市民大道四段135號,電話: 02 2570 0330。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、 ... 於 spot.line.me -

#39.[台北中山區]吳留手串燒居酒屋本店 - 三重菜菜子

吳留手串燒 居酒屋本店台北市中山區八德路二段312巷13號周一~周日18:00-01:00 02-2776-1008 用餐日期:2017.12.03(日) 靜謐的巷弄間,有著一間掛. 於 iko40623.pixnet.net -

#40.[台中]吳留手串燒居酒屋–日式串燒專賣店@西區勤美中興街

前陣子和老同學竹君來吃串燒,兩個人從開始吃到結束,話夾子停不下來。我們坐在窗邊的位子,一邊吃著串燒,一邊聊天,還不賴呢。吳留手串燒居酒屋的 ... 於 travel.yam.com -

#41.餐廳| 日式燒烤~ 吳留手串燒居酒屋(麗水店) (文末附menu)

位在永康街的這間串燒店– 吳留手,一直是我跟老公超愛的日式串燒店,幾年前造訪過後,三不五時就會來這小酌吃串燒。最近日子太忙碌,沒想到一轉眼竟然 ... 於 www.irenesnote.com -

#42.[美食] 台北東區美食之吳留手串燒居酒屋 - 莉芙小姐愛旅遊 旅行 ...

這幾年串燒居酒屋在台灣越開越多家,讓我們也能像日本人一樣下班去喝一杯!(重點又放錯地方>”<) 這家在中崙旁邊的八德店是吳留手串燒居酒屋的第一家. 於 travelerliv.com -

#43.西區】吳留手串燒居酒屋(台中店) 古色古香日式建築

這次女神和友人來台中一遊,說想吃燒烤就自個兒找起這間吳留手串燒居酒屋結果才發現原來台北就有3家分店啊!@@ (怎麼偏偏找上北部也有的? 於 cheer198.pixnet.net -

#44.【好食】*東門捷運站*『吳留手串燒居酒屋-麗水店』之超人氣 ...

封面故事→烤得焦香富油脂的松阪豬串燒與烤魚搭配啤酒,一解夏日炎熱~乾啦! 第一次初嘗吳留手的美味是在台北大學遼寧街附近的分店(可惜2013年移到 ... 於 tracyba.pixnet.net -

#45.吳留手串燒居酒屋崇德店-小酌 - 純粹

說到吳留手,在串燒界應該是無人不知無人不曉! 從台北火紅到台中的吳留手, 之前兔兔吃過勤美誠品附近的分店,而這次則是來到北屯崇德店。 位於中科大飯店附近, ... 於 abrabbit.com -

#46.[食記] 初訪-吳留手串燒本舖

想吃串燒。想喝點小酒。或是想和朋友聊聊天的好地方~ 雖然一個人的消費大概要6~7百以上! 但是據說跟其他居酒屋相比~算是便宜的囉! 吳留手 串燒 ... 於 love42884.pixnet.net -

#47.台北外帶美食 吳留手串燒居酒屋雞濃熟 ... - 小咪ma.吃喝玩樂趣

台北外帶美食·吳留手串燒居酒屋雞濃熟白湯柚子胡椒拉麵冷凍包強勢登場。10分鐘變出一碗道地日式拉麵在家吃拉麵一點都不難。宅配美食/東區美食 ... 於 smi1014.pixnet.net -

#48.吳留手串燒居酒屋連開三間還是要吃八德本店 - 冰蹦拉

我們來到他口中烤魚非常厲害串燒又很威猛的東區的吳留手串燒居酒屋八德總店。 自從在微軟認識他後我就對於我身為美食部落客信心全失… 於 miha.tw -

#49.【台中】吳留手串燒居酒屋(附菜單)崇德店台北人氣日式燒烤 ...

吳留手 這間台北人氣串燒居酒屋來台中已有一段時間,但是身為兩寶媽一枚,深夜居酒屋已不是我可以說走就走的餐廳,所以吳留手默默的就被我放到忘了! 於 lyes.tw -

#50.【台南美食】吳留手|從台北開到台南|人氣串燒店|宵夜好 ...

置頂 【台南美食】吳留手|從台北開到台南|人氣串燒店|宵夜好去處|日式居酒屋 ... 外皮炸的香酥脆,沒有回鍋油的味道,香氣足夠好吃。 ... 味道多了一個煙 ... 於 szx45678.pixnet.net -

#51.台北人氣居酒屋吳留手推出拉麵冷凍包,濃醇的雞濃熟白湯柚子 ...

台北市民大道聲名遠播的超人氣居酒屋吳留手,幾年前跨足拉麵領域,開起了拉麵店,其後拉麵店雖拉下鐵門,但吳留手在六月 ... 台北|吳留手串燒居酒屋. 於 tw.yahoo.com -

#52.台北吳留手串燒居酒屋市民店|日式人氣居酒屋名店推薦明太子 ...

吳留手 菜單 · 椒塩毛豆 · Orion沖繩生啤酒$150/杯 · 香烤中卷$340/隻(推薦) · 醬燒牛五花肉$200/2串、鹽烤松阪豬$130/2串 · 明太子雞翅$120/2支(推薦) · 鹽烤 ... 於 foodieteller.com -

#53.2020《吳留手串燒居酒屋》台北東門永康麗水街 - Medium

吳留手串燒 居酒屋-麗水店. “2020《吳留手串燒居酒屋》台北東門永康麗水街,居酒屋朝聖但沒有太過驚豔啊” is published by Amber Chen in 吃貨人生. 於 medium.com -

#54.吳留手串燒居酒屋本店|台北中山區|忠孝復興站|一串入魂

吳留手串燒 居酒屋本店|台北中山區|忠孝復興站|一串入魂,炭火燒出好味道. 於 www.meishijournal.com -

#55.《台中 食記》吳留手串燒居酒屋(崇德店)。濃濃道地日式氛圍

吳留手 一直以來,都是間我非常喜歡的日本酒居屋從台北吃到台中,完全是逃不過它帶來的美味誘惑,老實說我都不曉得造訪N次了,但怎麼吃就是吃不膩, ... 於 fairylolita.com -

#56.吳留手串燒居酒屋本店-懷念的日本味道好吃燒烤串燒 - Banbi 斑 ...

說到台北指標性好吃的居酒屋,就必須推薦吳留手串燒居酒屋。多次來到吳留手串燒居酒屋八德本店,改了新裝潢跟擴充店面,整體充滿昭和日本味的氣氛, ... 於 banbi.tw -

#57.【美食啵棒推薦】不留一手的「吳留手串燒居酒屋」

「吳留手串燒居酒屋」總共兩層座席區(B1樓及1樓),1樓烤台前方設有吧台區,可以看著師傅正在細心且專業料理著顧客的餐點,外場則有熱情的服務生隨時 ... 於 ohlalaolivia.pixnet.net -

#58.吳留手串燒居酒屋推出雞濃熟白湯柚子胡椒拉麵 - Irene's 食旅 ...

台北市民大道聲名遠播的超人氣居酒屋吳留手,幾年前跨足拉麵領域,開起了拉麵店,其後拉麵店雖拉下鐵門,但吳留手在六月順應防疫期間全新推出拉麵冷凍 ... 於 ireneslife.com -

#59.[約訪]不留一手的絕讚燒物‧吳留手串燒居酒屋市民店

第一次經過吳留手的麗水街分店,就被這幢漂亮老屋又開著這麼合拍的串燒居酒屋給吸引了,透著燈光與烤物香氣的氛圍太浪漫,總是讓路過的人駐足, ... 於 himiucat.pixnet.net -

#60.平價日式燒烤店|2021最新菜單、訂位|電影沙丘 - GINA環球 ...

中秋節烤肉跟朋友約聚餐隨興找了市民大道附近的美食平價日式燒烤店吳留手串燒居酒屋在google評價上滿高的. 於 ginatw.com -

#61.【忠孝敦化】吳留手__串燒居酒屋#明太子白醬炒烏龍#酥炸軟 ...

吳留手 – 串燒– 台北 WuLiuShou-Yakitori-Taipei. 在東區享用完下午茶的我們, 想要吃一些鹹的東西, 就決定來到市民大道上的吳留手. 繼續邊吃邊聊? 於 www.momoshares.com -

#62.吳留手串燒居酒屋x市民店 - 酒食人生

開業四年多的吳留手串燒居酒屋,目前全台已有四家店面,就單純歷史與年紀的角度來說,當然不是最老,但其扎實的酒食已很明確的正在創造一個新的名店 ... 於 www.lifendrink.com -

#63.市民大道 吳留手串燒居酒屋 感動人心的好味道 - 城市。食畫誌

平常沒有很愛吃串燒,但是這家吳留手一定要介紹一下, 自從日本回來之後,一直對居酒屋抱著很大的憧憬, 很嚮往那種大家聚在一起,吃串燒、聊八卦(?) ... 於 citynotes.me -

#64.吳留手串燒居酒屋麗水店 - 台灣好吃BLOG - 痞客邦

吳留手串燒 居酒屋麗水店- 串燒/居酒屋 · 朋友約的居酒屋, 很有氣氛, 聽說要訂位, 閣樓只有兩桌. · 食物跟酒也不錯, 但也沒什麼說非常特別的, 每人好像1000多元, 7-8個人吃. 於 kit0630.pixnet.net -

#65.《台北》吳留手串燒居酒屋。驚豔雞翅也有出頭天 - 老蝦

位於臺北永康商圈內的「吳留手串燒居酒屋」 啤酒、串燒、熱炒,名不虛傳推薦香烤雞翅、鹽烤松阪、蛤蜊清湯、牛肉炒飯離職真的是一件相當值得慶賀的美 ... 於 shrimplitw.com -

#66.吳留手串燒居酒屋 - Foursquare

Ver 39 fotos e 2 dicas de 146 clientes para 吳留手串燒居酒屋. "Very nice and Japanese style izakaya." 於 pt.foursquare.com -

#67.吳留手串燒~台北最平價好吃的居酒屋!

女王先下達了命令要吃燒烤、串燒類,所以我們查了幾家Google 評論較高的,如:照島時計、酒留米、七輪炭火、乾杯、老乾杯等等,後來考量交通與價位,幫女王選了「吳留 ... 於 michelle9x9.pixnet.net -

#68.台北麗水店吳留手串燒居酒屋12道菜真實心得(菜單)/好吃到讓人 ...

一直久仰,同時都很想吃吳留手串燒,不過無奈店家生意真的太好,很難在黃金時段有位置,這又只能吃晚上,不能像一些店,你可以搶白天開門去吃, ... 於 goris.pixnet.net -

#69.[台南口袋名單] 吳留手日式居酒屋: 夜晚小酌、 串燒道地且Cp值 ...

看到首圖,是不是就已經口水直流, 肚子咕嚕咕嚕叫~~~ 今天要介紹的燒烤店是台南的「吳留手日式居酒屋」 就讓我一一介紹吧! 位在台南神農街入口第一間 ... 於 jojohu170316.pixnet.net -

#70.[日式] 台北‧吳留手串燒居酒屋‧麗水街二店

[日式] 台北‧吳留手串燒居酒屋‧麗水街二店吳留手串燒居酒屋‧麗水分舵地址:台北市麗水街5-9號電話:(02)2396-0680 營業時間: 18:00~01:00 (周日公休) 於 justnike.pixnet.net -

#71.吴留手串烧居酒屋(西區) - 餐廳/美食評論 - TripAdvisor

今天公司中秋節不想讓大家烤肉烤的太辛苦,招待大家到吳留手串燒居酒屋吃烤肉,咱們公司老闆很霸氣,一口氣點了二十幾道菜,一樣接一樣的上,把整張長桌塞的滿滿的,也 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#72.吳留手串燒居酒屋- 台北東區美食激戰 - Timely.tv 電視精靈

吳留手串燒 居酒屋- 地址:台北市中山區遼寧街246號。推薦:醬燒牛五花,明太子雞肉串,一夜干午仔魚,鹽烤大蝦。非凡大探索,台北東區美食激戰. 於 timely.tv -

#73.市民大道 吳留手串燒居酒屋 感動人心的好味道 - 趣趣TreaTrip

平常沒有很愛吃串燒,但是這家吳留手一定要介紹一下, 自從日本回來之後,一直對居酒屋抱著很大的憧憬, 很嚮往那種大家聚在一起,吃串燒、聊八卦(?) ... 於 www.treatrip.com -

#74.吳留手串燒居酒屋-台南店 - 蓋瑞的吃喝玩轉世界

吳留手串燒 居酒屋-台南店| 台南串燒| 台南燒烤| 台南宵夜| 台南居酒屋| 台南日式燒烤| 2019年11月21日 ... ※如您喜歡蓋瑞分享的文章,請於閱讀完後順手點擊 ... 於 garyforfun.blogspot.com -

#75.[ 忠孝復興站.市民大道美食] 吳留手串燒居酒屋本店~有點小貴 ...

時隔多年,我終於又吃到吳留手啦! 記得第一次吃吳留手是在以前的小小本店, 當時因為是臨時起意想找宵夜吃,所以沒帶相機,不過那美味卻一直始終令我難忘, ... 於 blog.xuite.net -

#76.東門串燒 - Mittos

吳留手串燒 |永康街推薦美食. 吳留手串燒-隱麗水二店從東門捷運站4、5號出口大約都只要五分鐘腳程,與吳留手居酒屋麗水本店只有相距兩個店家的距離,如果對東門永康商 ... 於 www.mittos.me -

#77.吳留手串燒居酒屋|勤美誠品商圈多一間下班小酌好去處 - 阿新筆記

辛苦忙碌一天,下班就是想吃美食,跟同事小酌一下。 這次跟著朋友跑到吳留手串燒居酒屋聊天、談心。 關閉 目錄摘要. 台中吳 ... 於 www.fun-life.com.tw -

#78.[大安區美食] 吳留手串燒居酒屋-隱麗水二店串燒生食/握壽司 ...

台北日式居酒屋串燒經典代表【吳留手串燒居酒屋-隱麗水二店】 烤功一流,食材新鮮有品質,服務親切,上菜快速, 今晚我想來點清酒配串燒! 於 eggface45.pixnet.net -

#79.【台中散策食記】吳留手串燒居酒屋中興街勤美誠品 BRT科博 ...

這篇要介紹的是之前已經吃過的【吳留手串燒居酒屋】..遠從台北帶著超人氣到台中展店.. 雖然選擇開店的地點頗有話題(就是之前某夜店大火事件). 於 orange-dog.com -

#80.【台中西區】吳留手串燒居酒屋~來自台北的知名燒烤店

吳留手串燒 居酒屋台中店前陣子開幕了,在台北是超知名的燒烤店,讓我這個燒烤控就覺得非試不可,所以就和幾個朋友來吃看看哩,打電話訂位還訂好久才訂到,還是很晚的 ... 於 amonblog.com -

#81.台北美食 吳留手串燒居酒屋 - 離奇的旅行部落格

在家自己煮拉麵,想吃就吃?還是想吃居酒屋的燒烤或外帶便當? Nicky推薦吳留手串燒居酒屋明太子白醬烏龍不加一滴水使用鮮奶調製而成,佐明太子增加 ... 於 nickytravel.pixnet.net -

#82.【食記】台北中山區吳留手串燒居酒屋(八德本店) - 修碗咪挺(羞 ...

今天要介紹的是人氣名店「吳留手串燒居酒屋」, 之前有次羞明和朋友約聚餐時,原本想來這裡,但是因為我們聚餐都約的很臨時,當天打電話訂位已經訂不 ... 於 wantingshowming.pixnet.net -

#83.台北麗水街吳留手串燒居酒屋~高人氣居酒屋,排隊店,台北人氣 ...

跟好久不見的朋友聚餐,朋友訂了這家『吳留手居酒屋』,在居酒屋裡吳留手是非常有人氣的, 瑪姬去過市民大道店,麗水街這家是第一次來,提醒大家, ... 於 drm88.pixnet.net -

#84.吳留手串燒居酒屋八德本店- 就是那個光 - Food Makes Me Happy

吳留手 ,久久會想來吃一下,有一點點偏台式的居酒屋,. 以串燒來說,雖然細緻度和條通一帶的餐廳還是有些落差,但爽度是在的 ... 於 cindylo326.pixnet.net -

#85.[台北-中山區]好吃到爆表"吳留手串燒居酒屋"~吃完會回味喲!

我追鄭容和CNBLUE很久囉! ... 好啦!聽陳馬馬發花痴~來切入美食主題吧! ... 吳留手串燒居酒菜單~點好離手喲! ... 我們坐吧枱~我們坐位正前方就是碳烤區 ... 於 jolin0331.pixnet.net -

#86.吳留手串燒進軍燒肉界老闆:想讓顧客吃到高CP燒肉

△讓人垂涎的蔥花橫膈膜牛肉,很有嚼勁的口感。 記者黃士原/台北報導、攝影. 喜歡吃串燒的朋友應該都聽過「吳留手」串燒店吧! 於 travel.ettoday.net -

#87.吳留手串燒居酒屋 - Mobile01

吳留手 (串燒、居酒屋),位於遼寧街246號,在台北大學(前中興大學台北分部)正門口正對面的巷子。巷子為單行道,順行方向為興安街轉到遼寧街;或是步行由民生東路台北 ... 於 www.mobile01.com -

#88.吳留手串燒居酒屋_金禾康有限公司 - 104人力銀行

讓每位人客都能享受好吃的串燒料理,並且方鬆心大口吃肉大口喝酒!員工需向心力強!抗壓性強!做事積極! 目前吳留手串燒居酒屋共有北部台北八德本舖(台北市 ... 於 www.104.com.tw -

#89.吳留手串燒居酒屋 - 台北市東門永康商圈發展協會

位於麗水街上的吳留手串燒是道地中日式居酒屋、各類燒烤小吃、日本料理、壽司吧,三五好友、同事下班享受燒烤,體驗乾杯High氣氛巷弄平價享受高檔新鮮美食炭火燒烤好 ... 於 www.taipeiyongkang.com.tw -

#90.吳留手‧麗水店- 深夜裡的好朋友 台北燒烤 台北串燒 - 小美叮叮

隨著時間的等候,桌子也越來越擁擠,就像是一場派對似的肉汁的香、炭烤的氣,讓彼此無法抗拒。 吳留手(30). 明太子雞肉串$120 似乎已經成為了每到燒烤店必 ... 於 meidin.tw -

#91.【東區美食】吳留手。日式居酒屋的美味串燒 - 娜塔蝦的滑雪食 ...

吳留手串燒 居酒屋姊妹淘的聚會除了美食,還要喝點小酒,互相吐苦水聊八卦才是王道啊。這次選在吳留手,第... 於 natasha-traveler.tw -

#92.吳留手串燒居酒屋-台南店 - Instagram

190 Followers, 1 Following, 15 Posts - See Instagram photos and videos from 吳留手串燒居酒屋-台南店(@wuliushou.06) 於 www.instagram.com -

#93.化為六月息: 〈臺北‧捷運東門站〉吳留手串燒- "隱" 麗水二店

之前因為部門主管年終犒賞之故,方才有幸一嚐久聞盛名卻未曾踏入的"吳留手" 串燒,吃過之後念茲在茲,決定找許久未見的友人偕行同訪,順道寫一篇食記紀錄 ... 於 pa701009.blogspot.com -

#94.吳留手串燒居酒屋隱麗水二店| Order now! inline online ordering

吳留手串燒 居酒屋隱麗水二店 · 伊比利豬肋條/2串. 使用西班牙國寶級豬肉"伊比利豬",炭火烤熟後逼出豬肉的油脂與香氣,想到就令人口水直流~ · 塩烤雞肉蔥串/2串. 三星蔥白 ... 於 inline.app -

#95.【食】台北大安美食_吳留手串燒居酒屋 - Ken&Alice 玩樂誌

(2014.11)「吳留手串燒居酒屋」滿足喜歡吃燒烤又不想自己烤,或是喜歡到居酒屋聊天小酌朋友,加上好的食材與燒烤技術,餐廳人氣搶搶滾,總是一位難 ... 於 kenalice.tw -

#96.【吳留手串燒居酒屋】松山區。市民大道上人氣紅不讓的串燒店

吃得好開心的一餐啊! 吳留手市民店位於敦化南路與市民大道口,路口紅綠燈有隻班馬屁股. 斑馬屁股旁邊原本是知名踹司機藝人開的忍者餐廳,現已改為賣 ... 於 puwulife.com -

#97.台北東門站吳留手串燒居酒屋麗水店限時2小時的居酒屋 - Yoga ...

居酒屋一直都不是我會主動選擇的餐廳類型,因為我食量太大了,去居酒屋店很容易錢包大失血但隨著年紀增長,咳咳,該是要節制飲食的時候(正在吃著下午 ... 於 kuoyuri.pixnet.net -

#98.台北|吳留手串燒居酒屋(麗水店)・美味串串小酌樂|永康商圈

「吳留手串燒居酒屋」非常熱門,用餐前最好預先訂位,店家有設低消與用餐時限,基本上低消很容易達標,就是限時這事就比較掃興些(苦笑)。桃桃這天與吃喝玩 ... 於 blackmomo.tw