吳樂天 爭議的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦粉紅色小屋寫的 台語原來是這樣 可以從中找到所需的評價。

另外網站[閒聊]小時候聽吳樂天的"廖添丁傳奇" , 是否已經講完了?也說明:都有吳樂天講古,現在是「死囝仔清和林絲緞」 ... 中午12點到2點也是吳樂天講古. ... 他是個爭議性頗強的人但只要在他底下做過事大家都會很懷念他因為他為人真的很慷慨 ...

南華大學 民族音樂學系 孫俊彥所指導 吳心韻的 臺灣臺語歌手與市場互動-以吳淑敏為例 (2014),提出吳樂天 爭議關鍵因素是什麼,來自於臺語流行歌曲、演藝、閱聽眾。

而第二篇論文國立政治大學 台灣史研究所 薛化元所指導 賴建寰的 台灣1980年代政治反對運動與勞工運動:以勞支會為中心(1982-1989) (2011),提出因為有 勞支會、勞工運動、政治反對運動、黨外運動、資源匱乏、資源介入的重點而找出了 吳樂天 爭議的解答。

最後網站中華商場的二十四小時1988 - 廣播名嘴吳樂天去世 - Facebook則補充:他1991年成立地下電台「民主之聲」,熱衷政治議題,但晚年官司纏身,曾因妨害名譽、傷害、詐欺等罪入獄服刑,2005年假釋出獄後又因詐欺罪被判刑,一生充滿爭議。 楊諮宜 ...

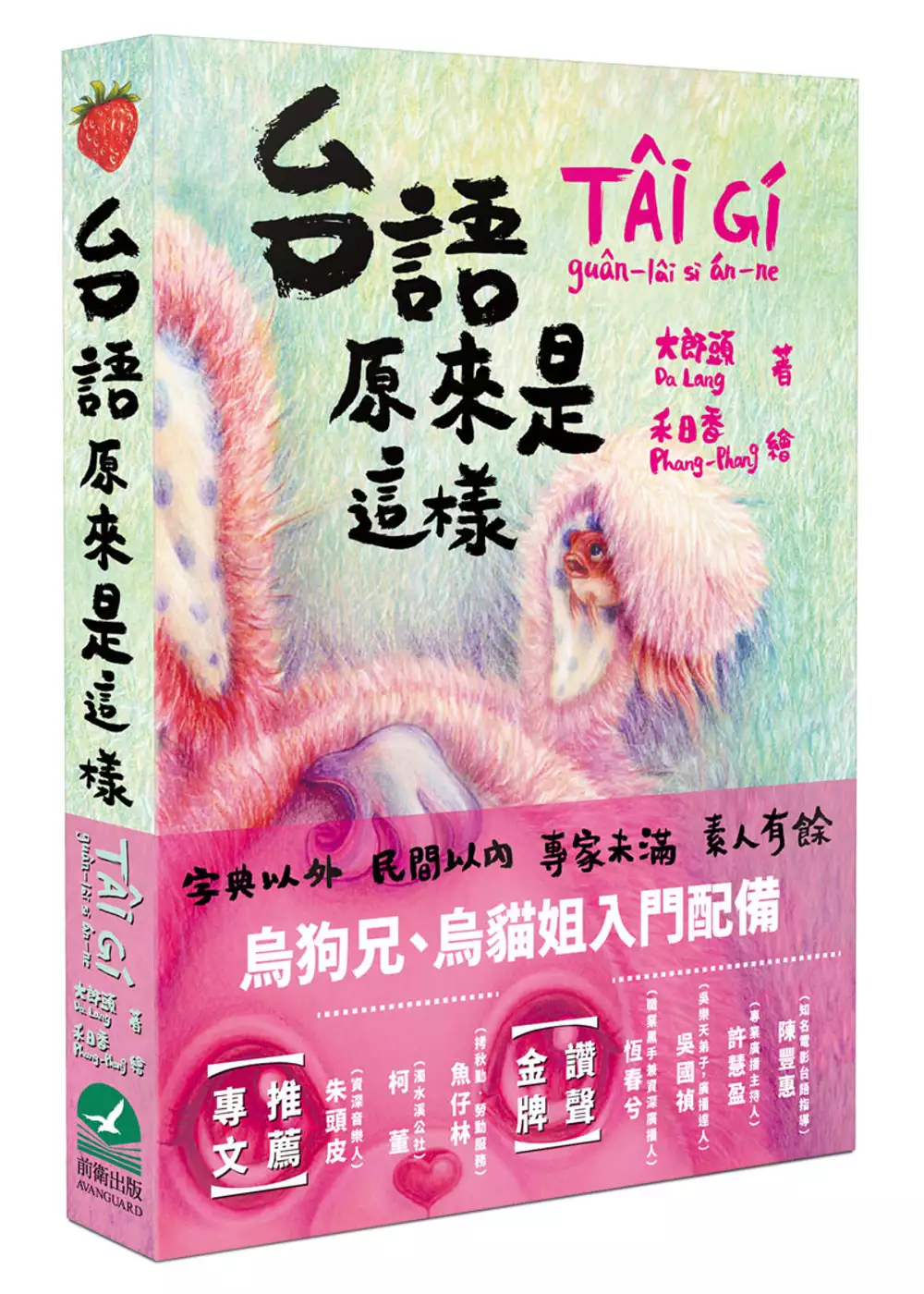

台語原來是這樣

為了解決吳樂天 爭議 的問題,作者粉紅色小屋 這樣論述:

寶島特有‧台灣限定 台灣人不可以不知道的台灣話 不四鬼、阿沙不魯、低路、釘孤枝、漚梨仔假蘋果、烏魯木齊…… 這些道地的台語詞彙,大人、囡仔都會說, 但這些「親切」的父母話是怎麼來的? 它們又是如何演化,在台灣人的口中流行起來的呢? 「粉紅色小屋」長期關心台灣土地人文, 曾於《自由時報》發表「台語原來是這樣」專欄。 《台語原來是這樣》一書所輯錄的專欄圖文創作 是他們對台灣語言的關懷,也是新世代與母語的對話, 傳統與創新交織,引領讀者反思本土語文在台灣社會的困境。 本書除了收錄台語詞彙的典故考證、釋義、沿用例句與小道消息外, 搭配俏皮可愛的

插圖,讓台語文化充滿生機與創意, 顛覆過去對本土語文的想像! 就讓我們跟著「粉紅色小屋」工作室, 一起來探索這些口耳相傳父母話的身世之謎吧! 名人推薦 【金牌讚聲】 恆春兮(職業黑手兼資深廣播人) 陳豐惠(知名電影台語指導) 吳國禎(吳樂天弟子,廣播達人) 看了此本,保證台語功力大增。-pigheadskin 豬頭皮 「語言是民族之母」,母語如果消失了,文化也會消失。-濁水溪公社 柯董 這本書最可愛的地方,在於作者保留許多對話空間,讓讀者也能試著去提出自己的觀點,而不是以一副「恁爸就是權威」的姿態在說教,要大家全盤接受自己的論述。-拷秋勤 魚

仔林 原來,在半世紀的苦悶之後,台語的復興運動已經於年輕世代間悄悄開始…這本《台語原來是這樣》引領我們坐上了時光機,為每一個脫口而出的台語詞解開"身世之謎"。也許在學術上仍需考究,但解謎的過程裏,我們已經充份感受到,啊~台語果然是台灣製造且融合了各種文化的可愛產物。 偷偷的告訴大家。我一邊讀一邊作著筆記。因為在大郎頭的文字裏,每一個登場的台語詞都有了故事,有了歷史,甚至還有搭配的台語歌曲。可惜廣播無法呈現出禾日香鮮活的畫作,否則,這根本已經是廣播節目企劃的節奏了啊~-寶島聯播網主持人 許慧盈momo

吳樂天 爭議進入發燒排行的影片

【沒字幕/Podcast 同步播出】

先說好了!

不喜歡團長的球迷,別看了!

因為你會覺得太有道理,反而會氣到內傷!母湯啦!

沒字幕,所以用聽的就好!

團長的Podcast 各平台連結

https://linktr.ee/tml8888

臺灣臺語歌手與市場互動-以吳淑敏為例

為了解決吳樂天 爭議 的問題,作者吳心韻 這樣論述:

2013 年金曲獎流行音樂類最佳臺語女歌手獎由中國上海人李婭沙獲得後,引起各界對「傳統」與「創新」之爭議,但也證明了臺語流行歌曲已改變的事實。筆者從田野調查著手,藉由臺語歌手吳淑敏二十餘年的演唱生涯,討論當代環境下臺語流行歌曲的演藝與變遷。首先是演藝環境的改變,目前臺語流行音樂的經營在唱片收入驟減、百家爭鳴的情況下顯得生存不易,多數唱片因低成本的宣傳與製作,僅成為證明歌手仍存在的「名片」。不過臺語流行音樂仍企圖改變,第二、三章討論吳淑敏的歷年專輯,近期許多作品不論是曲風、唱腔等等,都是顛覆過去臺語歌曲風格的新樣貌。最後一章描述即使音樂文本變化,臺語唱片的收入仍以中南部地區、「秀場」風格及

廟會節慶等等展演為主。這些當代臺語流行歌曲有創新有守舊,一直不斷摸索閱聽眾口味,閱聽眾對這些刺激則時而新鮮時而難以接受,看似一片混亂、搖擺不定。然而,就像1950 年代的「混血歌曲」、1990 年代的「新臺語歌」,這些曾備受爭議的「創新」,經過歷史的洪流之後,儼然也會成為當代的風格。

台灣1980年代政治反對運動與勞工運動:以勞支會為中心(1982-1989)

為了解決吳樂天 爭議 的問題,作者賴建寰 這樣論述:

本文以1984年至1989年間的台灣勞工法律支援會(簡稱為勞支會)為中心,考察勞支會的創立、改組與政治反對運動和勞工運動的互動關係。由於戰後台灣長期處於強人威權體制之下,使得工會組織「資源匱乏」,勞工運動由勞工自發性地開展較為困難。本文依循著勞支會組織變化的情形,觀察1980年代黨外運動、勞支會與勞工運動間不同的互動轉折。1984年勞支會創立的重要性在於,它是黨外路線鬥爭下的產物,一方面勞支會連結了黨外新生代對於群眾運動的初步想像,另一方面則提供當時黨外所能提供的資源(法律諮詢、協助者),一定的程度上協助了勞工運動的開展。到了1988年初之交,在野政治勢力的變化與年終獎金風潮的爆發,使得勞支

會內在改變的因子得以萌發,再度轉向為籌組工會、協助工會發展、勞工教育與行動策略建議的組織者。在此之前,勞支會儘管有從純法律服務轉變為協助者的發展,但真正促使勞支會進一步轉變的催動力,並非來自於在野政治勢力,而是源自於勞工集體行動。整體來看,勞支會的創立與改組所具有的意涵,在當時都是相當特殊的變化,假若沒有勞支會成立於先,1987年後勞工運動可能又是另一種狀態。

想知道吳樂天 爭議更多一定要看下面主題

吳樂天 爭議的網路口碑排行榜

-

-

#2.吳樂天講古廖添丁紅龜

吴乐天 讲古廖添丁红龟- 百度图片 · 許偉泰/俠義傳奇的先河之作:吳樂天一統台灣話的臭彈人生 · 台湾传奇廖添丁,墓庙合一非常少见,白马穴加持,墓草成药引, ... 於 td.milliondollarquartetlive.co.uk -

#3.[閒聊]小時候聽吳樂天的"廖添丁傳奇" , 是否已經講完了?

都有吳樂天講古,現在是「死囝仔清和林絲緞」 ... 中午12點到2點也是吳樂天講古. ... 他是個爭議性頗強的人但只要在他底下做過事大家都會很懷念他因為他為人真的很慷慨 ... 於 www.mobile01.com -

#4.中華商場的二十四小時1988 - 廣播名嘴吳樂天去世 - Facebook

他1991年成立地下電台「民主之聲」,熱衷政治議題,但晚年官司纏身,曾因妨害名譽、傷害、詐欺等罪入獄服刑,2005年假釋出獄後又因詐欺罪被判刑,一生充滿爭議。 楊諮宜 ... 於 m.facebook.com -

#5.時代的狂言者:江湖說書人吳樂天 - 思想坦克

圖片來源:作者提供。 早自遠古時代,人類一有了語言就開始聚在篝火邊說故事。所謂的歷史,往往即以口述自己的故事為. 於 voicettank.org -

#6.吳樂天講廖添丁成時代回憶晚年心繫講古藝術 - 芋傳媒

以廣播講古「傳奇人物廖添丁」故事聞名全台的吳樂天,聲線深具戲劇 ... 幕前,儘管持續熱衷參與政治,吳樂天卻曾因涉案遭判刑入獄,行為頗受爭議。 於 taronews.tw -

#7.曾身價5億!吳樂天紅及一時爭議多 - 健康跟著走

獨家找到吳樂天,和過去相比現在發福不少,但生病又欠錢的吳樂天, ..., 資深廣播名嘴吳樂天昨(19)日驚傳已於16日因病過世,享壽71歲,其招牌廣播節目《傳奇人物廖添丁》 ... 於 video.todohealth.com -

#8.廣播名嘴吳樂天72歲逝世

綜合報導)以《傳奇人物廖添丁》節目聞名的廣播名嘴吳樂天上周六(16日) ... 民主之聲」,熱中政治議題,卻因詐欺及傷害罪入獄,一生充滿爭議。 吳 ... 於 mobile.chinesedaily.com -

#9.驚傳病逝,5點認識《傳奇人物廖添丁》吳樂天

在吳樂天全盛時期,身價一度高達新台幣五億元,但後來卻官司纏身,不但發生暴力衝突事件,更因詐欺、妨害名譽、傷害等罪入獄服刑。2005年假釋出獄後,又 ... 於 news.knowing.asia -

#10.《傳奇人物廖添丁》講古聞名廣播名嘴吳樂天去世 - 中國時報

他也相當熱衷政治活動,之後卻因詐欺及傷害罪入獄,更因積欠5200多萬營利事業所得稅,被法務部列為禁奢大戶名單,後來雖一度傳復出,聲勢卻不如以往,爭議 ... 於 www.chinatimes.com -

#11.[問卦] 吳樂天過世? - Gossiping板 - Disp BBS

吳樂天 是早年在電台講廖添丁的說書人我也是聽老一輩人物模仿他說書後才在YOUTUBE找到他的 ... pitalvlu: 搜尋一下後期是爭議性人物12F 03/19 21:46. 於 disp.cc -

#12.吳樂天講古爆紅!醜聞纏身入獄5次晚年服藥恍惚抑鬱 - 三立新聞

以《傳奇人物廖添丁》節目,聞名的廣播名嘴吳樂天16日驚傳過世! ... 因詐欺及傷害罪入獄,一生充滿爭議,如今傳出他不幸過世的消息,也讓聽眾無限懷念。 於 www.setn.com -

#13.吳樂天爆紅爭議多…醜聞纏身入獄5次| 三立新聞網 - LINE TODAY

吳樂天 在1990年代到2000年代在地下電台以台語講古廖添. ... 晚期卻因詐欺及傷害罪入獄,一生充滿爭議,如今傳出他不幸過世的消息,也讓聽眾無限懷念。 於 today.line.me -

#14.廣播講活廖添丁傳奇!吳樂天醫院病逝享壽71歲 - 風傳媒

以廣播講述「傳奇人物廖添丁」故事聞名全台的廣播人吳樂天16日晚間在醫院過世,享壽71歲。他的弟子吳國禎今(20)日證實死訊,並表示家屬正低調處理後 ... 於 www.storm.mg -

#15.吳樂天講古賴皮狗

以廣播講古傳奇人物廖添丁故事聞名全台的資深廣播人吳樂天,16日因病離世,享壽71歲。 ... 及傷害罪入獄,生充滿爭議,如今傳出他不幸過世的消息,也讓聽眾無限懷念。 於 t6ysr5y.sloppy-us.com -

#16.廣播名嘴吳樂天逝世享壽71歲「講古廖添丁」成傳奇 - 民視新聞

以「傳奇人物廖添丁」聞名的廣播名嘴吳樂天,親友證實他已經在16號過世,享壽71歲, ... 一生充滿爭議,如今傳出他不幸過世的消息,也讓聽眾無限懷念。 於 www.ftvnews.com.tw -

#17.廖添丁成回憶!吳樂天心繫講古無奈年輕人不懂台語 - 東森新聞

以廣播講古「傳奇人物廖添丁」故事聞名全台的吳樂天,聲線深具戲劇張力 ... 前,儘管持續熱衷參與政治,吳樂天卻曾因涉案遭判刑入獄,行為頗受爭議。 於 news.ebc.net.tw -

#18.吳樂天- 维基百科,自由的百科全书

但在事業如日中天之際,開始爆出涉及妨害名譽、傷害、詐欺等罪嫌,還為了蓋台事件前後入獄5次,引起不少爭議。雖曾一度在萬華復出講古,無奈現今許多年輕人聽不懂台語, ... 於 zh.wikipedia.org -

#19.講添丁!說添丁!添丁說不盡:鄭順聰談講古仙吳樂天 - 新活水

吳樂天 本人爭議很多,這留待後人去評判。純就創作而言,我們必須也亟待做的,是完整保留其聲音檔案與相關創作,因其人物塑造、敘述風格 ... 於 www.fountain.org.tw -

#20.吳樂天講古賴皮狗10大伏位(2023年更新) - 宜東花 - ethotel365

吳樂天 講古賴皮狗: 樂天講古廖添丁紅龜-酒店飯店,精選 ... 樂天也漸漸退出幕前,儘管持續熱衷參與政治,吳樂天卻曾因涉案遭判刑入獄,行為頗受爭議。 於 www.ethotel365.com.tw -

#21.中國歷代詞調名辭典(新編本) - 第 559 頁 - Google 圖書結果

吳藕汀, 吳小汀. 十九舍。云際客帆高掛。 ... 自注:『白樂天〈開六秩詩〉自注云:「年五十歲,即曰開六秩矣。 ... 趙詞字數各有不同,因又爭議,故另立以求證之。 七。 於 books.google.com.tw -

#22.吳樂天病逝享壽71歲廣播講古廖添丁傳奇聞名| 娛樂 - 中央社

以廣播講述「傳奇人物廖添丁」故事聞名全台的廣播人吳樂天,16日晚間在醫院 ... 儘管持續熱衷參與政治,吳樂天卻曾因涉案遭判刑入獄,行為頗受爭議。 於 www.cna.com.tw -

#23.窮小孩→5億名嘴吳樂天黑歷史曝光 - Yahoo奇摩新聞

吳樂天 風光另一面,隨之而來的卻是滿滿的負面爭議。吳樂天因為成立「民主之聲」地下電台,頻頻干擾甚至蓋掉其他台,前後入獄5次;假釋出獄後,又因為 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#24.俠義傳奇的先河之作:吳樂天一統台灣話的臭彈人生

上週六(16日),發跡於地下電台,並以《傳奇人物廖添丁》節目聞名的廣播人吳樂天傳出病逝消息,雖然吳樂天近年來身體健康不佳,長年臥病在床, ... 於 opinion.udn.com -

#25.剛入圍金曲獎就爆爭議歌后紀曉君點名她質疑:有做功課嗎?

【記者林丞偉/台北報導】MC HotDog(熱狗)、熊仔、吳青峰、HUSH、鶴(The Crane)、趙雷入圍本屆金曲獎最佳華語男歌手獎。被問及入圍金曲的感想,熱狗 ... 於 tw.nextapple.com -

#26.「廖添丁」廣播名嘴吳樂天病逝弟子嘆:講古才華無法打動年輕 ...

2012年時毆打電器行老闆,辯稱「氣溫太低無法控制情緒」,被依傷害罪函送偵辦,一生充滿爭議。 慨台語世代消逝. 吳樂天到了晚年,仍心繫發揚講古文化,曾 ... 於 www.upmedia.mg -

#27.講古廖添丁聞名廣播名嘴吳樂天病逝 - 華視新聞網

就是這個聲音,吳樂天曾經靠著一張嘴名利雙收,但因為做事充滿爭議跌了一跤後,人生後半段不如意,這位時代性的網紅如今結束了他傳奇的一生。 新聞來源: ... 於 news.cts.com.tw -

#28.吳樂天死因 :: 藥局地圖

藥局地圖,吳樂天學歷,吳樂天老婆,吳樂天ptt,吳樂天講古,吳樂天爭議,吳樂天國民黨,吳樂天三島由紀夫,廖添丁. 於 drugstore.moreptt.com -

#29.《廖添丁》台語說書人吳樂天71歲辭世!全盛期「擁百萬聽眾 ...

全盛期「擁百萬聽眾」投身政界「鋃鐺入獄」一生爭議卻傳奇 ... 吳樂天的人生如同廖添丁的故事一般,一生爭議卻充滿傳奇色彩,謝謝你對台灣傳統文化的貢獻,一路好走! 於 topnews8.com -

#30.半夜1點上熱搜!南部劉德華「吳樂天」背後的傳奇故事

人稱「南部人的劉德華」的吳樂天在上禮拜因病逝世,讓許多粉絲們哀痛不已,但說起吳樂天,他的一生充滿爭議,究竟他有什麼故事呢?小編來告訴你了! 於 dailyview.tw -

#31.吳樂天講古廖添丁成時代回憶!臥病4年離世享壽71歲

吳樂天 講古的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍, 推薦吳國禎寫的款歌百款世:楊秀卿的念唱絕藝與其他百年 ... 他假釋出獄後又因詐欺罪被判刑,生充滿爭議。 於 6gc3ptnt.georgehowardre.com -

#32.吳樂天心繫講古藝術無奈年輕人聽不懂台語| 生活 - Newtalk新聞

以廣播講古「傳奇人物廖添丁」故事聞名全台的吳樂天,聲線深具戲劇張力 ... 前,儘管持續熱衷參與政治,吳樂天卻曾因涉案遭判刑入獄,行為頗受爭議。 於 newtalk.tw