台北通化街的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列特價商品、必買資訊和推薦清單

台北通化街的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦魚夫寫的 魚夫人間味:邊吃邊說四十年 和王鴻濬的 森林.部落.人—太魯閣林業史(附紀錄片DVD)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【懶人包】臨江夜市(原通化夜市)18家必吃美食地圖全攻略 ...也說明:臨江街夜市(原通化夜市)的主要範圍是臨江街與基隆路二段、通化街之間的區域,長度大約300公尺,與中間通化街39巷50弄交叉形成十字型的夜市。

這兩本書分別來自圓神 和阿之寶手創館所出版 。

國立中央大學 客家社會文化研究所 張弘毅、吳學明所指導 江沐家的 戰後台灣的客家影像論述— 以彭啓原作品為分析場域 (2013),提出台北通化街關鍵因素是什麼,來自於客家影像、紀錄片、大眾史學、影視史學、影像人才培育。

而第二篇論文國立臺北教育大學 社會與區域發展學系碩士班 曹治中所指導 梁祐瑋的 客家人遷移都市後在時空變遷下族群認同的轉變與隱形化-以臺北市通化街為例 (2013),提出因為有 都市客家、隱形化、族群認同、通化街的重點而找出了 台北通化街的解答。

最後網站[台北大安美食]通化街米粉湯50年老店近大安捷運站@ 黑糖麻糬 ...則補充:前陣子跟老大發現的通化街米粉湯!!50年老店!就讓我們來看看吧! 店內的擺設算是走傳統路線,有許多木質的擺設將將!菜單在此!因偉我們滿常來吃的, ...

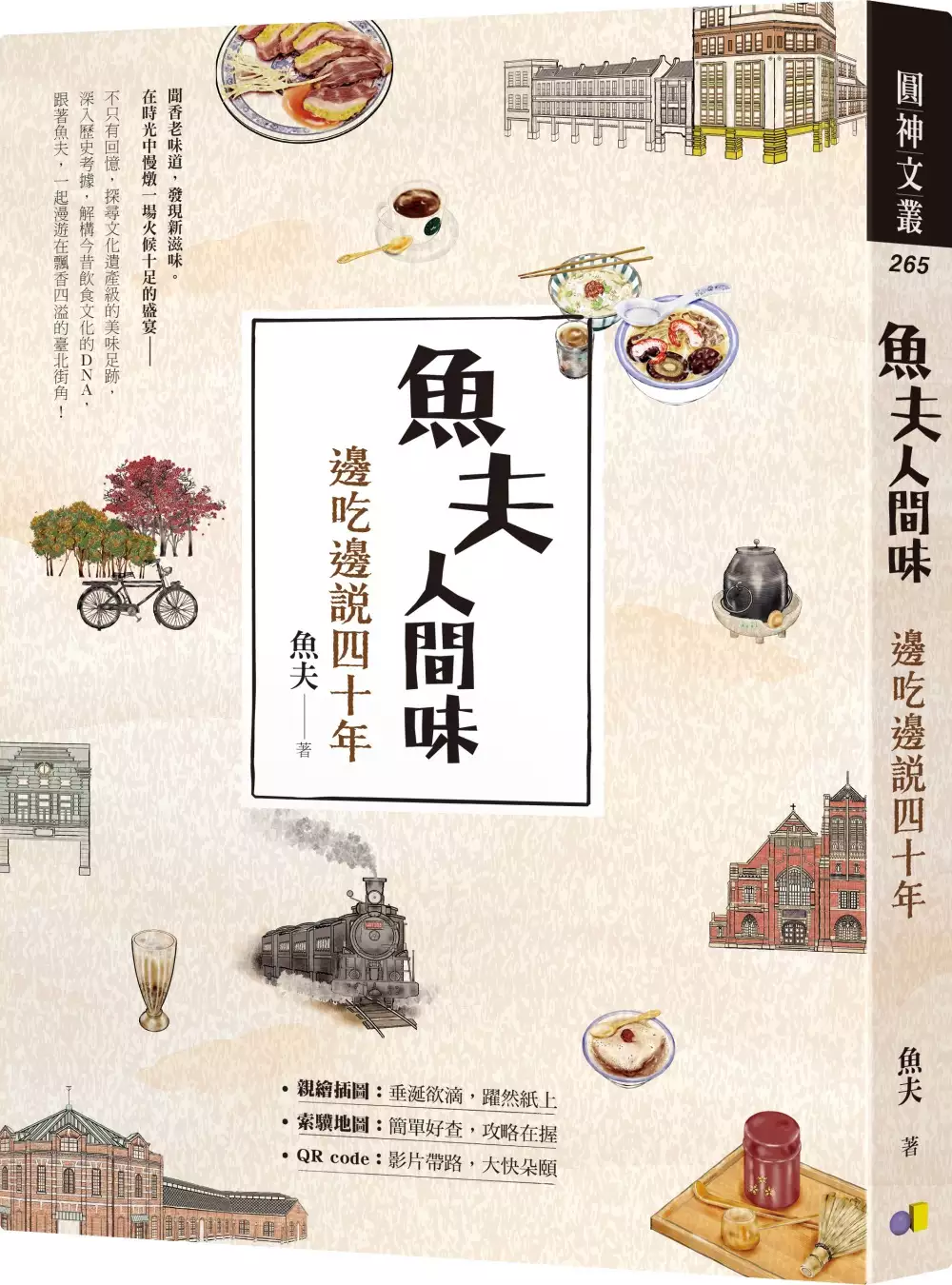

魚夫人間味:邊吃邊說四十年

為了解決台北通化街 的問題,作者魚夫 這樣論述:

聞香老味道,發現新滋味 在時光中慢燉一場火候十足的盛宴—— 不只有回憶,探尋文化遺產級的美味足跡, 深入歷史考據,解構今昔飲食文化的DNA, 跟著魚夫,一起漫遊在飄香四溢的臺北街角! ★親繪插圖:垂涎欲滴,躍然紙上 ★索驥地圖:簡單好查,攻略在握 ★QR code:影片帶路,大快朵頤 食食通作家魚夫,40年深度採訪,精選55道好味! 從少年吃到壯年,從迪化街吃到東京銀座, 時間在走,心境在轉,不變的是── 伴隨料理而來的美好感動。 20歲北上求學,拿著本來要買校服領帶的錢,初嘗當年堪稱高貴的西門町鴨肉扁,魚夫開始了饕客人生。進入當

年匯集大江南北飲食的中華商場,老夏的水餃、老陸餡餅、孫家小籠包、真北平、點心世界……一間又一間,成為他日後挑嘴的罪魁禍首,再也回不了頭。 飲食是文化的形體,文化是飲食的內心,而時間則是催化劑,讓兩者基因重新編碼,發展出更豐富的面貌。魚夫的美食地圖,恰也見證了臺北經濟重心的轉移與再興,讓美味中也帶著濃厚的臺北記憶。 不論與至親圍桌共享,還是當個孤獨的美食家;不管是傳承老店,還是創新餐廳;無論是銅板美食,還是星級料理;從媽媽的手路菜、路邊攤小吃到異國料理、山珍海味,皆在餐桌上散發著光芒,各有各的精采。而且,總在廚房的後面,有著說不完的歷史和人情故事。 且讓鑽研美食40年的魚夫,為

您慎重端出這55道讓人身心飽足、吮指回味的珍藏好食光。

台北通化街進入發燒排行的影片

使用法國的百年巧克力品牌Weiss製作皇爵巧克力慕斯!這間飲料店的飲料超有質感,詳細介紹看這裡⬇️

https://www.instagram.com/p/CARiH4MnWDY/

有巧克力界LV之稱的頂級品牌Weiss與斐萃光澤茶完美結合了!巧克力控絕對不能錯過的皇爵巧克力慕斯,綿密中帶苦甜可可香,開蓋直接喝超幸福😍

🔎追蹤璇IG @sheanchen #台北美食 不漏看

https://pse.is/GWTV7

#台北手搖飲 #通化街美食 #通化夜市 #通化街飲料 #通化夜市美食 #網美手搖飲 #台北網美飲品 #夢幻飲品 #斐萃 #斐萃光澤茶 #斐萃光澤茶crystea #台北飲料 #通化街手搖杯 #通化街人氣飲品 #手搖杯 #網美飲品 #網美手搖杯 #新開飲料店 #通化街美食 #巧克力控 #台北飲料

戰後台灣的客家影像論述— 以彭啓原作品為分析場域

為了解決台北通化街 的問題,作者江沐家 這樣論述:

1988年客家還我母語大遊行後,客家族群逐漸受到社會與政府重視。客家影像出現,與台灣影像發展的脈絡密切相關,透過影像對當代客家文化的紀錄與闡述,加上大眾傳播媒體的傳播,讓更多人能夠認識客家文化,成為推廣與重塑台灣客家的重要工具。本研究透過對客家影像的分析,作為認識當代台灣客家的一個切入點,以台灣最早期開始投入客家影像創作的彭啓原導演為例,揀擇其1989—2013年的影像作品為分析對象,以了解其建構出的客家影像論述,以及與社會環境的相互影響。發現其透過實務拍攝經驗的摸索與交流,在長期與地方耆老、文史工作者與學者合作後,發展出特有具歷史意識之影像創作模式,呈現多元而豐富的台灣客家面貌,透

過開墾、產業、信仰、建築等面向對各地客家庄進行深入介紹與闡述,形成空間感與時間感兼具的影像內容,為當代台灣客家留下紀錄。 自2003年以來,彭啓原投入客家影像人才培育,並協助一些大專院校學生學習紀錄片製作,並於接觸大眾史學、影視史學後,發展出「人人都能以鏡頭書寫歷史」的觀點,而投入帶領社區互動、學習影像創作的計畫中,可說是已經覺醒的大眾史家,透過其擅長的客家影像創作,協助更多人運用影像來書寫屬於在地的歷史。

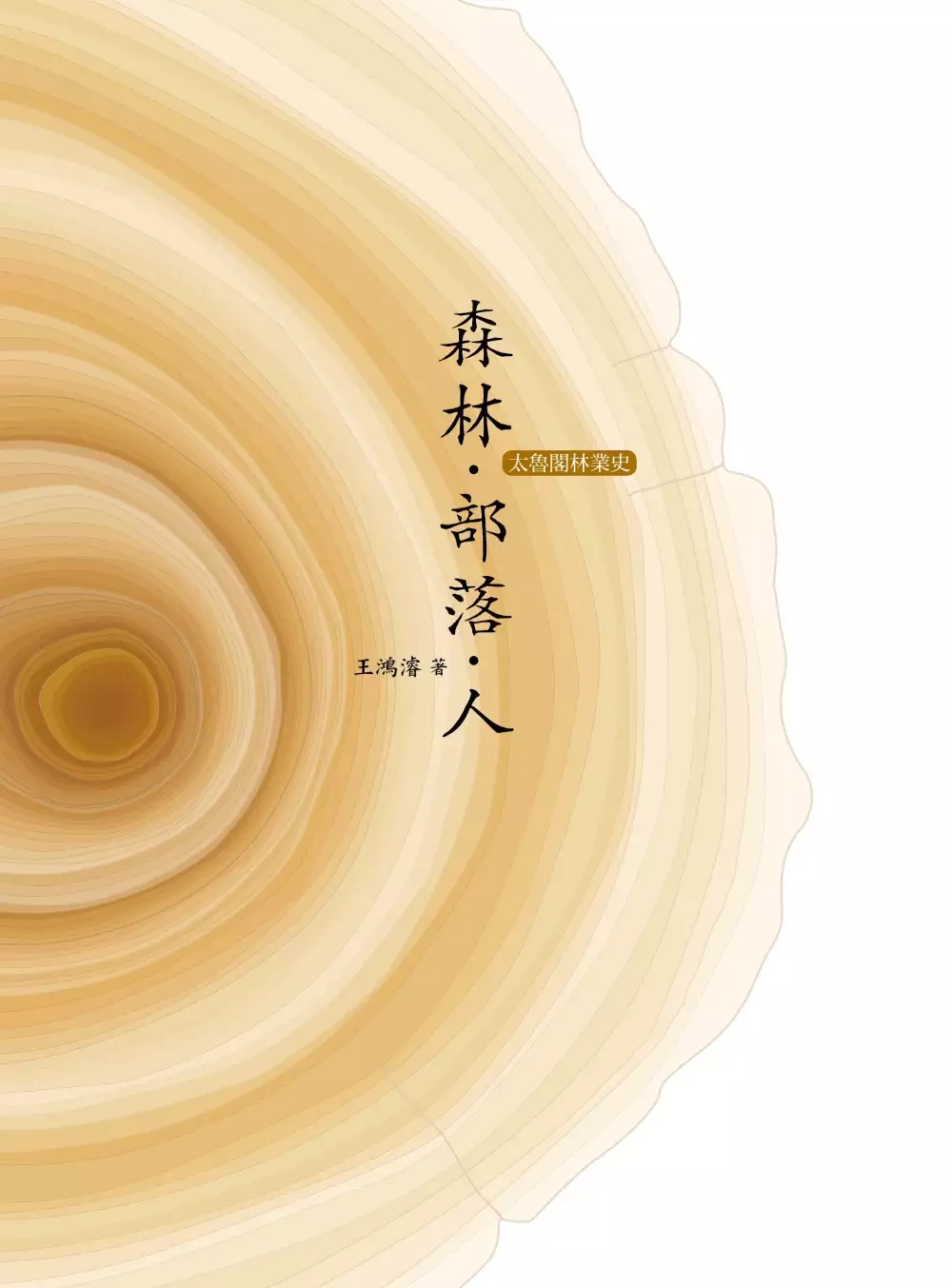

森林.部落.人—太魯閣林業史(附紀錄片DVD)

為了解決台北通化街 的問題,作者王鴻濬 這樣論述:

※ 2018年 榮獲美國最佳電影短片競賽——紀錄片優異特別推薦獎 太魯閣林場為花蓮三大林場之一,於1960年設立了嵐山工作站,其所經營的就是木瓜溪北岸廣袤豐美的森林。本書委託東華大學團隊針對太魯閣林場及嵐山工作站進行調查研究,以文獻資料與歷史圖片重構太魯閣林場的面貌,使今人得以遙想昔日嵐山煙雲以及嵐山人的日常,同時也認識臺灣林政於1980年代後期從伐木、造林的傳統經營型態,過渡到生態保育、國土保安的歷程。此外,該團隊也進行深入的人物訪談,從口述歷史的角度建構太魯閣林場昔日的樣貌,在文獻和統計數字之外挖掘更多關於嵐山的故事。 紀錄片內容簡介: 山友們探訪的歷史現場 林業

子弟們的故鄉 林業人的工作現場 嵐山工作站 花蓮曾經是臺灣重要的木材集散地,過去其一的木材生產據點「嵐山工作站」,就位在緊鄰花蓮市西側的中央山地。從日據時期到1989年間花蓮市的發展深受林業影響;對曾在山區作業的林業前輩、登山旅人們而言,「嵐山工作站」更是難忘。 此次影片製作團隊同山區研究調查團隊徒步從海拔0攀升到2000公尺的無人山林,依循前輩們的追憶和遺跡,探訪隱身山林多年的『太魯閣林場 嵐山工作站』。試圖找回臺灣林業史的一塊拼圖,感受溫度、人性、生命與專業的林場面貌,進而面對與善待回歸山林後的人文與產業遺跡《在森林中。嵐山工作站》。 片名:在森林中。嵐山工作站

字幕: 繁體中文、英文、日文 語言: 國語、English、日本語 片長:48分鐘 張數:1 張 - 1DVD 影片製作:道綺全球傳播有限公司 監製/出品:行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 作者簡介 王鴻濬 出生於臺灣台南麻豆鎮。早年隨父親軍旅與公教生涯,居住過台北市通化街、彰化市白沙、彰化縣田中鎮,以及在自己求學、客座時期,旅居美國密西根州安那堡(Ann Arbor)、康乃狄克州紐哈芬(New Haven)。取得博士學位學成返國,因為喜愛這裡的環境,同年在國立東華大學管理學院自然資源管理研究所尋得教職,遂落腳於此。光陰似箭,居住花蓮已有25年

。對於花蓮藍天綠地、高山大海有深刻的「癡」情,這股源源不斷的動力,使我對於花蓮的今昔有一探究竟的強烈動機。目前擔任東華大學人文社會科學學院院長,以及東亞環境史學會(AEAEH)副會長的工作。 紀錄片拍攝團隊:道綺全球傳播有限公司 道綺立足臺中,足跡全球。專業高畫質影音製作團隊。 我們在乎文化歷史、環境保育、生態議題與人文情感。 在空虛、浮誇的時代,堅持透過影音傳播真實的美麗與感動。 以紀錄片、戲劇、多媒體、新媒體等各種影音形式和合作方式典藏歷史、保育環境,推廣人與自然與環境共好。儘管知道能做的很有限,道綺依舊用心去做。 作品包括:2018 環型微電影《搶救海洋大作

戰》、2018 紀錄片《在森林中。嵐山工作站》、2018 紀錄片《復新好時光》、2016紀錄片《無盡藏。哈崙時代》、2016 紀錄短片《連峰縱走。用生命書寫歷史——楊南郡老師》、2016紀錄短片《合歡越嶺道——太魯閣戰爭與天險之路》 、2015 環型微電影《奶奶的想念——金門低碳島》、2013 微電影《鋼琴》、2011環型生態影片《臺灣生態躍動——兩種昆蟲的羽化》……等等。 局長序 尋找太魯閣森林極盛相 18 處長序 人與自然 共存和諧共榮 20 院士序 22 作者序 24 第一篇 太魯閣森林 28 第一章 部落與傳說 34 第一節 部落遷移 35 第二節 祖靈

與蓋亞 39 第三節 森林裡的小精靈 43 第二篇 太魯閣大山事業地 52 第二章 太魯閣國立公園候補地 56 第一節 國立公園 57 第二節 臺灣國立公園 59 第三節 國立公園官制及國立公園協會 62 第三章 南邦林業株式会社 70 第一節 會社改組與軍需会社 72 第二節 取得太魯閣大山事業地 82 第三節 太魯閣大山砍伐事業計畫 85 第三篇 太魯閣林場 92 第四章 光復後林業機關設施 98 第一節 等待接收 99 第二節 頻繁更迭 107 第三節 最後的整頓 114 第五章 木材產業興起 118 第一節 太魯閣林場成立 119 第二節 興建三段架空索道及運材設施 127 第

三節 三號隧道 139 第四節 佐倉國校嵐山分班 146 第四篇 嵐山工作站 156 第六章 伐植並重之林業經營 162 第一節 臺灣扁柏與紅檜 164 第二節 重返現場 174 第三節 植樹造林 202 第四節 原住民與太魯閣林業 212 第七章 林業人與山居生活 224 第一節 信仰 225 第二節 食事 229 第三節 野生動植物 233 第四節 奇萊東稜與太魯閣林場 238 第五篇 共生與融合 244 第八章 結語 248 第一節 戰爭與文明 249 第二節 人與森林的相互依存 253 附錄 大事記 258 歷任主管 261 感謝 263 局長序 尋找太魯閣森林極盛相

林華慶 臺灣是西太平洋火環帶中最耀眼的翡翠島,其光芒來自森林的蒼鬱。自從世界展開大航海時代,臺灣之名就以森翠之美流傳於交錯紛紜的汪洋航線之間。這座年輕而暴烈的島嶼高挺背脊,於是有了急遽拔升的海拔,同一緯度有熱帶的二期稻作也有寒溫帶的松杉柏,翡翠的顏色以充滿生命力的蓊鬱披覆了島嶼。 19世紀末,日本統治臺灣,即對豐沛的森林資源展開調查。1918年林野調查的腳步踏進東部,得知木瓜山區擁有豐沛的林木資源,此後又針對木瓜溪右岸清水溪區域及左岸太魯閣大山區域進行詳密的調查,確認此地的針葉林舉世難得一見。 繼1919年林田山、1933年木瓜山相繼展開林木砍伐事業,太魯閣大山地區也隨著逐漸

吃緊的太平洋戰事,於1943年開啟採伐。戰後的太魯閣林場快速擴張,10年間擴大一倍;1960年,為落實林政林產一元化政策,林產管理局改制為林務局,整併新設木瓜林區管理處,轄區裡的太魯閣林場改設「嵐山工作站」,採用新設施與新機具,工作效率大幅提高,伐木量也隨需求逐年增加,直到1986年6月伐木事業才告一段落。 高山是臺灣的倚靠,森林是臺灣的血脈。在風雨飄搖、民生凋敝的年代,太魯閣地區的林木被當作支撐臺灣經濟的後盾之一,值得國人緬懷,然而懷想林業黃金年代之餘,也必須正視我們加諸山林的創傷。 本局花蓮林區管理處於2016年出版《1922無盡藏的大發現——哈崙百年林業史》,如今再撰著《森林

.部落.人——太魯閣林業史》,為花蓮也為臺灣的林業發展歷程留下詳實記憶,期盼國人攜手護衛曾經為臺灣撐起一片天的原始森林,重現充滿生命力的「極盛相」。 行政院農業委員會林務局局長 林華慶 謹識 2018.09.25 處長序 人與自然 共存和諧共榮 楊瑞芬 回顧台灣近四百年的開發史不難發現,西部由南向北推進,東部花蓮的林業發展也肇始於南方的林田山。稍北的太魯閣林場在太平洋戰爭結束後,一度被視為臺灣的林業新星,比當時的阿里山更受期待。1960年木瓜林區管理處(由太魯閣林場、木瓜山林場及花蓮山林管理所等合併改組)成立「嵐山工作站」,接續太魯閣林場的運作。1986年6月結束伐木,嵐

山工作站在林務組織改造下退出舞台。 在那些20多年伐木的歲月記憶中,鐵道與索道運轉不停,人潮喧鬧去來,幽靜的嵐山曾經繁華空前。而今人去樓空,嵐山的盛況寂寥地殘盪於荒山靜屋。偶爾故人提及,才引燃一絲星火的記憶,旋即便又了然無痕。這一片廣袤的森林如今邈遠難至,那些曾經以嵐山為據點進出太魯閣深山的伐木先進們,憶及當年機具、設備與安全規範都不及今日時,那些伐木以及伐木的日子,一個崛起又消沉的深山部落,留存著說不完的故事,炎涼悲喜,都值得傳誦。 花蓮林區管理處致力森林經營與保育,同時也盡力調查研究與保存轄屬的林業史蹟。自2016年編撰出版《1922無盡藏的大發現——哈崙百年林業史》後,再度委

託國立東華大學王鴻濬教授及其團隊,針對太魯閣林場/嵐山工作站進行調查研究,一方面蒐羅文獻,從中梳理太魯閣林場的沿革,盤整始末,一方面前往現地探勘測繪,記錄嵐山工作站及鐵道、索道等各項林業設施的現況。此外,團隊更進行深入的人物耆老訪談,藉口述歷史建構太魯閣林場昔日的樣貌,在文獻和統計數字之中,挖掘更多關於嵐山的故事。 《森林.部落.人們——太魯閣林業史》一書正是這項計畫的成果之一。從調查團隊所記錄的嵐山現況,我們看見傾頹的屋舍、荒廢的索道與鐵軌,還有朽壞的機關車,雖然令人嘆惋,然而探見東臺灣林業由南而北拓展的軌跡,理解伐木人過往山中生活的點滴,既是深入探索太魯閣林業伐採歷史之路,也是見證臺

灣林業政策的遞演,提醒我們人與自然,今後應該如何達成共存和諧與共榮,一個審慎省思的態度。 行政院農業委員會林務局 花蓮林區管理處處長 楊瑞芬 謹識

客家人遷移都市後在時空變遷下族群認同的轉變與隱形化-以臺北市通化街為例

為了解決台北通化街 的問題,作者梁祐瑋 這樣論述:

本研究之主要目的是在探討移居都市的客家人,其族群認同的轉變和隱形化的情形。本文之研究場域選擇台北市早期客家移民較為密集的通化街,探究這些原居住在桃園、新竹、苗栗一帶的客家族群,隨著都市化過程前往台北討生活,輾轉來到此地後,在失去家鄉關係網絡的支持下,對客家文化表徵的維繫。他們如何在這個全新的居住環境中適應生活的一切,並與當地的族群互動相處。採用質性研究方法,針對通化街一帶的客家人,藉由訪談從他們的經驗瞭解客家人在都市的隱形化現象。再進一步將研究對象分組,從語言使用的角度探討造成客家族群在都市不主動說客語的因素,以及這樣的隱形行為與客家族群認同之間的相互關係。研究結果發現,通化街的客家移民,其

家鄉居住的記憶,確實對他們北遷後的生活造成了影響。都市客家在遷徙的過程中,不斷做出調適和改變。他們大多對生活周遭有著敏感的知覺,在區分我群、他群的當下,做出是否展現族群自我的判斷。他們在心理因素與溝通便利性的考量上,使用當地多數人的語言,有些人則選擇隱藏自己的身分,成為隱形人。久而久之使得客家族群的語言環境和文化特質,很大程度的被限縮在家庭和熟悉的人之間。客家年輕的一輩,語言流失的情形更為嚴重,對族群身分的認定也愈來愈模糊。但本研究同時也發覺到,當社會中對客家發展不利的因子去除後,部分客家人的族群認同感也逐漸彰顯出來,他們口中說著客家話,參與客家相關事務,並且樂於將傳統價值教給下一代。但這份延

續客家文化的心,該如何傳承下去。我們在反思的當下,更該跳脫框架來詮釋,有了客家認同浮現的基礎,環境、客家人本身及政府各領域間彼此交織的力量,才是讓客家人身分重新展現的關鍵,使客家文化於都市空間中得以存續。

台北通化街的網路口碑排行榜

-

#1.臨江街(通化街)夜市【鄭記四神湯】附停車場.米其林滷味.臭豆腐

每當天氣漸涼,sky就會想要進補,而號稱台北最強夜市臨江街(通化街),就有一間料多味美的四神湯,是每次路過都要喝的!附停車場資訊和十大美食推薦! 於 taiwantour.info -

#2.Top 10 臨江街夜市-通化街夜市附近最佳餐廳 - Tripadvisor

臨江街夜市-通化街夜市附近餐廳:在Tripadvisor 上查看台北大安臨江街夜市-通化街夜市附近的美食餐廳評論與旅客真實照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#3.【懶人包】臨江夜市(原通化夜市)18家必吃美食地圖全攻略 ...

臨江街夜市(原通化夜市)的主要範圍是臨江街與基隆路二段、通化街之間的區域,長度大約300公尺,與中間通化街39巷50弄交叉形成十字型的夜市。 於 tw.stock.yahoo.com -

#4.[台北大安美食]通化街米粉湯50年老店近大安捷運站@ 黑糖麻糬 ...

前陣子跟老大發現的通化街米粉湯!!50年老店!就讓我們來看看吧! 店內的擺設算是走傳統路線,有許多木質的擺設將將!菜單在此!因偉我們滿常來吃的, ... 於 zhuangq308.pixnet.net -

#5.台北市臨江街觀光夜市|通化街夜市Taiwan Taipei Night Market

臨江街觀光夜市,俗稱通化夜市或臨江夜市,是臺北市大安區的觀光夜市。 於 www.google.com -

#6.臺灣台北通化夜市附近10 間最佳飯店 - Booking.com

Members Hotel at Taipei 101 位於台北,提供客房,設有WiFi(免費),距離通化夜市600 公尺,距離台北101 700 公尺。這間住宿距離台北小巨蛋約3.4 公里,距離饒河街 ... 於 www.booking.com -

#7.台北大安。通化街碳烤赤肉胡椒餅、蔥花燒餅︱平價美味料好 ...

這家【通化街碳烤赤肉胡椒餅】是我最近每回經過時都會買回家吃的燒餅,本身除了胡椒餅NT45之外還有蔥花餅NT25,是美食家胡天蘭老師的推薦銅板美食之一 ... 於 www.wiselyview.cc -

#8.通化街-台北市實價登錄完整揭露到門牌 實價登錄比價王

台北 市通化街實價登錄共533筆實價登錄,2022/11/03 更新。提供完整地址整合內政部實價登錄成交履歷,不怕買高賣低。 於 price.houseprice.tw -

#9.⁑ 一口金酥臭豆腐[通化夜市] 更多美食 @cala_food ... - TikTok

... 臭豆腐 台北 市大安區臨江街81號 捷運信義安和站步行8分鐘 0927-077-575 ⏰ 16:30-24:00 [週二公休] #通化夜市# 通化街 美食# 通化街 #通化美食# ... 於 www.tiktok.com -

#10.臨江街觀光夜市-教你避開地雷! - 時刻旅行

方便民眾買點食物進入電影院,在看二輪片之後,也可以就近到夜市內吃小吃,逛街買東西。 通化街夜市,除了主要幹道外,兩邊延伸出去的每一條巷子也都有 ... 於 tripmoment.com -

#11.【2022臨江街夜市/通化街夜市住宿】Top10超夯住宿精選- Agoda

"I Reserved this hotel on New Years eve and very helpful for me to enjoy fireworks because it's walking distance to Taipei 101 and in front of MRT Station.". 於 www.agoda.com -

#12.通化街13號- 大安區

台北 市大安區通化街13號實價登錄資料來自內政部,提供分格局查詢,價格更準!通化街13號,共0戶,歷史實價登錄共1筆,成交均價65.2萬/坪。找通化街13號成交記錄、房價 ... 於 market.591.com.tw -

#13.通化街- 優惠推薦- 2022年11月| 蝦皮購物台灣

買通化街立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超 ... 台北通化街林家水餃-現場手工製作的水餃餛飩,訂購專線02-27063387,0961021225. 於 shopee.tw -

#14.台北通化/臨江街觀光夜市必吃美食_雅口天香臭豆腐(米其林必比 ...

台北 通化/臨江街觀光夜市必吃美食_雅口天香臭豆腐(米其林必比登推薦) ] 說到台北必吃臭豆腐,位於臨江街觀光夜市|通化街夜市的「雅口天香臭豆腐」, ... 於 pfse64289.pixnet.net -

#15.台北通化加盟店、大安區買屋賣屋 - 住商不動產

地址:台北市大安區通化街171巷2號1樓; 電話:02-27328185; 傳真:02-27327866; 信箱:寫信給我. 房屋代尋 我要委賣 待售物件. 主題推薦; 熱銷推薦 ... 於 www.hbhousing.com.tw -

#16.台北市臨江街夜市(通化街夜市)地圖 - QMap地圖

地址 台北市大安區通化街、臨江街,信義路四段與基隆路二段之間 類別 夜市 地區 台北市 大安區 座標 121.5569937 , 25.0294713; 121°33'25.18" , 25°1'46.1" 網址 前往 於 night.qmap.tw -

#17.2022台北通化街10家人氣美食推薦,從臨江夜市到周邊小吃 ...

通化街 九份芋圓 · 御品元冰火湯圓 · 梁鑫雞肉飯 · 金湘玉手工酸辣粉 · 珍饌鹹粥 · 今日壽司店 · 正好鮮肉小籠湯包. 於 www.popdaily.com.tw -

#18.2022台北通化夜市必吃美食20間懶人包|紅花麻辣鹽水雞

2022台北通化夜市必吃美食20間懶人包|紅花麻辣鹽水雞、御品元湯圓、傳奇地瓜球! · 通化/臨江街夜市交通、營業時間、地址 · 通化夜市美食:一手私藏紅茶. 於 foodieteller.com -

#19.【懶人包】貓大爺臨江街夜市美食特輯(2022,16家,含通化街 ...

「臨江街夜市」是台北市中心內的夜市,主要是臨江街從通化街口到基隆路口的範圍,以及兩側延伸的小巷,因為主要入口在通化街,也被稱為「通化街夜市」 ... 於 lordcat.tw -

#20.【美食介紹】台北市-通化街夜市:紫牛牛排 比臉還要大的牛排

第一次來到通化街夜市~~♥♥ 上回來的時候是為了美食節目而直奔附近的丼飯來著這回是專程來逛夜市的♥也算是carol出關之後逛的第一 ... 於 mibooma.tw -

#21.更推薦主廚私房料理!口味一絕!(通化街夜市/炒泡麵)

久聞泡麵達人館大名,這次特別北上安排時間過來用餐,邊位於通化夜市的鬧區,店面很好尋找,今天來台北一定要來好好吃看看主廚私房料理, ... 於 ants.tw -

#22.【通化夜市美食】通化街必吃15家熱門美食,臨江街夜市大補帖

通化 夜市(又稱臨江街觀光夜市)夜晚燈火通明,人潮不斷!通化夜市約有8年的歷史,裡頭近200個攤商販售各種美食小吃,讓許多人流連忘返。 於 blog.kkday.com -

#23.台北通化街:市民大道有名的飲料店"泰讚了" 近期在 ... - 隨意窩

新開幕; 泰式奶茶; 泰讚了; 通化街; 手標咖啡; 泰式手搖店; 大象; 通化夜市; 台北; 信義安和; 泰式鴛鴦; 泰國; 手標茶; THAI LIKE TEA; 中價位; 排隊店; 大安區. 於 blog.xuite.net -

#24.精選10家台北通化街夜市人氣美食,高CP值小資族學生都超愛

通化街 九份芋圓 · 御品元冰火湯圓 · 梁鑫雞肉飯 · 金湘玉手工酸辣粉 · 珍饌鹹粥 · 京十一餛飩 · 今日壽司店 · 正好鮮肉小籠湯包 ... 於 imreadygo.com -

#25.【台北美食】通化街九份芋圓刀削冰 - Maruko與美食有個約會

通化街 九份芋圓刀削冰|台北市大安區臨江街87號每個夏天都要來通化街九份芋圓刀削冰報到,位於信義安和捷運站出口的臨江街夜市內有一家超人氣的通化街 ... 於 maruko.tw -

#26.【台北美食】臨江街通化夜市~下班享美食!

【台北美食】臨江街通化夜市~下班享美食! · 這次呱仔是從通化街的入口開始逛,先從頭往尾巴走一圈看看,通化街夜市沒有很長,最主要的夜市範圍大約300公 ... 於 aliceyslin.pixnet.net -

#27.從菜市到夜市全天候美食不停歇,在地人帶路窺探台北臨江街

受疫情影響,國內夜市人潮少了,但臨江街、通化街夜市仍屹立不搖。因為來自四面八方的移民匯聚於此,住這裡的新舊台北市民,發展出從一大早就生猛的菜 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#28.傳奇地瓜球|一起鍋就秒殺的超人氣小吃,攤位旁排隊人潮沒停 ...

【通化夜市排隊美食】台北市的臨江街觀光夜市是老饕尋覓美食的秘密基地,店家、攤販遍及通化街和臨江街,其中有一攤「傳奇地瓜球」,只賣地瓜球、芋頭 ... 於 mimiya888.com -

#29.通化街白天美食 - Alpha13

台北通化街 美食餐廳推薦,台北通化街美食餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享: TakeOut Burger&Cafe 通化店, 鍋鮮生, 通庵熟成咖喱, TA JUICE 達果汁 ... 於 858904771.alpha13.ch -

#30.臨江街觀光夜市(通化夜市)旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖

具有客家文化的臨江街夜市,在大安區的住宅區裡,是臺北市少數合法掛牌設立的夜市,約有8年的歷史,近200個攤位的各種美食小吃,讓許多臺北人流連忘返,附近上班族幾乎 ... 於 vacation.eztravel.com.tw -

#31.通化街美食-標籤文章彙整。 @愛吃鬼芸芸

歡迎加入 愛吃鬼芸芸粉絲團,一起吃喝玩樂! 想尋找在地美食?菜市… Continue Reading · 通化夜市美食~今日壽司 · 台北夜市 ... 於 aniseblog.tw -

#32.信義人最愛的平價美食!小資族必吃「5間臨江夜市美食」

想在信義區找銅板美食,來臨江夜市就對!位於台北大安區的「臨江夜市」,由於同時位於臨江街與通化街之間,因此以前舊名也稱為「通化夜市」。 於 www.walkerland.com.tw -

#33.台北大安-通化街好吃牛肉麵-老王牛肉麵(基隆40年老店)

地址: 台北市大安區通化街39巷2号電話: 2784-5830 營業時間: 1030-2200 價格: 0-200 此次食用: 牛肉麵炸醬麵 通化街上小吃多,不過其實也不少店家藏在 ... 於 leosheng.tw -

#34.臨江街夜市(通化夜市)景點評價 - Trip.com

"[愛心]台北(通化街夜市)/臨江街觀光夜市[強][強][強][愛心]我最愛逛夜市.麻雀雖小五臟俱全.這個夜市不大.一條街道.白天是水果蔬菜市場.一到晚上就是吃喝玩樂的夜市. 於 hk.trip.com -

#35.台北市大安區房屋出售,通化街店面,買房、買屋 - 樂屋網

台北 市大安區房屋出售通化街店面、房屋資訊就看樂屋網。樂屋網提供台北市大安區房價成交行情及房市最新資訊,看更多更新買賣房屋物件,快上樂屋網。 於 www.rakuya.com.tw -

#36.大安區・臨江街夜市(通化夜市)・趣遊玩樂食記篇 - 川川等於溜

『大安區・臨江街夜市(通化夜市)・趣遊玩樂食記篇』‐‐ 台北大安區・臨江街通化街. 6171. 於 ctionkuni.pixnet.net -

#37.美食懶人包:冰火湯圓、今日壽司店、一口金酥臭豆腐、紅花 ...

來台北逛逛夜市,我們家還算蠻常來到著名的"臨江街觀光夜市(通化街夜市)"。 臨江街夜市有幾家經典的美食應該算是必吃的,也有相當多電視節目的報導。 每次來到這邊, ... 於 ksk.tw -

#38.通化街夜市九份芋圓刀削冰必點芋園跟蜜地瓜超吃到我願意一周 ...

位於台北市臨江街觀光夜市|通化街夜市的九份芋園,可能大家想說怎麼會在台北吃九份得東西會好吃嗎? 跟你們說實話,我還真覺得是我吃過最好吃的九份芋 ... 於 love840618.pixnet.net -

#39.台北通化夜市- 排隊人氣店家《御品元冰火湯圓》&《格登炸雞 ...

台北 市大安區通化街39巷50弄31號(金興發巷內). 0955 861 816. 2 御品元冰火湯圓. 內用的排隊隊伍挺長的~~. 還好店內座位很多,翻桌率高~~不會等太久~~. 於 janetchen0707.pixnet.net -

#40.臨江夜市(原通化夜市)必吃推薦|28家美食及必比登小吃 ...

臨江夜市(原通化街夜市)必吃美食 · ·上海生煎包、鍋貼 · ·艋舺雞排 · ·北回木瓜牛奶 · ·日船章魚小丸子 · ·Lucky Machi 提拉米蘇 · ·傳奇地瓜球 · ·梁記 ... 於 kenalice.tw -

#41.天仁茗茶(台北通化街店) - Foodpanda

天仁茗茶(台北通化街店) 在foodpanda點的到,更多Taipei City 推薦美食,線上訂立即送,下載foodpanda APP,20分鐘外送上門!瀏覽菜單和獨家優惠折扣. 於 www.foodpanda.com.tw -

#42.通化街生活圈Tonghua Living Area | Taipei - Facebook

通化街 生活圈Tonghua Living Area, 台北市。 495 個讚· 38 人正在談論這個· 601 個打卡次。這是關於在通化街生活圈的一切大小生活休閒娛樂新資訊,歡迎大家來交流~有 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#43.可不可熟成紅茶台北通化店菜單與外送 - Uber Eats

使用Uber 帳戶即可向台北的可不可熟成紅茶台北通化店訂購外送美食。瀏覽菜單、查看熱門餐點,並可追蹤訂單進度。 ... 台北市大安區通化街83號1樓, Taipei, 106. 於 www.ubereats.com -

#44.【台北】臨江街夜市(通化夜市)熱門美食推薦,捷運交通近台北 ...

臨江夜市美食網路人氣推薦 · 上海生煎包 · 梁記滷味 · 今日壽司店 · 御品元冰火湯圓 · 紅花麻辣鹽水雞 · 紅花紅桂香腸 · 一口金酥臭豆腐 · 正好鮮肉湯包 ... 於 mimihan.tw -

#45.里長簡介-通化里 - 臺北市鄰里服務網

... 里幹事行動電話:0988179832; 里幹事電子郵件: [email protected]. 里辦公處地址: 10679臺北市大安區通化街19巷19號; 里辦公處電話:02-2701-9336 ... 於 li.taipei -

#46.必吃通化夜市美食全包

通化夜市美食台北超多夜市,數一數二的不能錯過通化夜市,又稱為臨江夜市,超級多好吃的夜市美食, ... 地址:台北市大安區通化街39巷50弄31號. 於 ifat.tw -

#47.【食記】台北 通化街地瓜球**通化夜市人氣超夯QQ球

今天要分享的是☞☞通化街-地瓜球☜☜ 這間地瓜球在通化街上可是眾所皆知~也算是通化夜市人氣小吃之一! 而地瓜球的位置大概是通化夜市的中間的 ... 於 grace05026.pixnet.net -

#48.通化街美食大集合/ 通化街必吃/ 通化街怎麼吃/ 通化街懶人包 ...

(已歇業)從南部火紅上來的鐵の將炸雞, 在南部早有一定知名度—> 南部火紅的鐵の將炸雞在台北通化街通化夜市攻佔你的嘴/ 酥皮肉嫩有肉汁不吃可以嗎/ 有 ... 於 clairehsaun.com -

#49.【通化夜市臨江街美食】一口金酥臭豆腐特製麻辣醬夠味好吃 ...

以小吃來說不算平價,但台北市臭豆腐似乎都差不多賣這價格了. 【通化夜市臨江街美食】一口金酥臭豆腐特製麻辣醬夠味. 這天的臭豆腐是現點現炸,沒有 ... 於 tenjo.tw -

#50.台北市通化街 - Instagram

154 Posts - See Instagram photos and videos taken at '台北市通化街' 於 www.instagram.com -

#51.【2022通化夜市/臨江夜市美食】推薦15 家必吃宵夜、美食小吃

位在台北大安區,由「通化街」與「臨江街」構成的十字形夜市,有人稱【通化夜市】也有人說【臨江街夜市】,而正式的名稱則是【臨江街觀光夜市】。無論名稱為何「麻雀雖小卻 ... 於 www.welcometw.com -

#52.通化夜市美食餐廳TOP 10:Maple Tree House 楓樹韓國烤肉

... 糖楓串燒(4.6分,1599則評論,81篇食記)、すき家SUKIYA日本平價牛丼(4.0分,2046則評論,439篇食記)、磐石坊印尼料理(4.3分,698則評論,23篇食記)、DiVino Taipei(4.4分 ... 於 www.fonfood.com -

#53.御品元冰火湯圓通化街夜市人氣排隊美食米其林必比登推介(文 ...

台北 的通化街夜市是一個很大的夜市,美食攤子店家超級多。其中有家很神奇的御品冰火湯圓,賣的是熱呼呼湯圓的冰品,超特別。連米其林必比登推介都有他 ... 於 followmi.tw -

#54.台北市大安區通化街的房子| 好房網買屋-吳淡如推薦

好房網搜出通化街的房子,全部20件,新上1件,降價5件,實境找房3件。 ... 搜尋條件台北市-大安區×總價不限×坪數不限×店面×通化街×訂閱此搜尋條件. 於 buy.housefun.com.tw -

#55.[台北通化夜市] QQ涼圓| Yoti·生活::小薛の美食記錄·旅遊記實

「通化夜市」也被稱為「臨江街觀光夜市」,每到晚上都好多人來逛,而小薛我來到好久沒逛的「通化夜市」,難得來當然要跟朋友們一起去吃一下啦~ 逛呀逛, ... 於 yoti.life -

#56.通化夜市美食必吃推薦|老字號店家、必比登推介10選 - Gomaji

通化夜市美食雲集,是來台北絕不能錯過的厲害夜市,今天編輯就要來介紹10間通化夜市美食 ... 地址:台北市大安區通化街57巷6-1號電話:(02)2707-6005 於 www.gomaji.com -

#57.通化街美食|臨江街夜市的必比登美食推薦『雅口天香臭豆腐 ...

臨江街夜市、通化街人氣美食『雅口天香臭豆腐』榮獲米其林必比登推薦, ... 必比登炸雞推薦『格登炸雞』價格、臨江街夜市必吃、台北最好吃的甜不辣. 於 angelababy.tw -

#58.【交通攻略】台北車站到臨江街夜市(通化夜市)怎麼去呢?(營業 ...

【交通攻略】台北車站到臨江街夜市(通化夜市)怎麼去呢?(營業時間、車程、票價說明超詳細整理說明) · 好了! · 搭捷運的交通攻略請先看→ · 搭捷運就能到的 ... 於 www.taiwan10000.com -

#59.臨江街觀光夜市- 维基百科,自由的百科全书

臨江街觀光夜市,俗稱通化夜市或臨江夜市,是臺北市大安區的觀光夜市。 臨江街觀光夜市 ... 南向)台北聯營公車1路線、207、282、284、292、292副線、台北聯營公車611 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#60.【食記●台北市】大安區臨江街夜市(通化夜市) 正好鮮肉小籠 ...

台北 的安和路一帶地區,一直以來都是眾多美食雲集的地方。不僅臨江街夜市(通化夜市)內的知名小吃聞名海內外,夜市周邊大大小小的餐廳、攤販,也是不少人爭相品嚐的 ... 於 jimxpplife.com -

#61.台北通化夜市- 提供旅遊新聞、美食餐廳、及民宿飯店住宿 ...

隨著捷運信義線通車,讓民眾到達信義路上的夜市與美食商圈更加的方便,不論是永康街商圈、通化夜市、臨江夜市或是吳興街商圈,眾多的 小吃、餐館、冰店,選擇很多,就 ... 於 1062.tw.tranews.com -

#62.[捷運信義安和美食] Nash 喝藏於通化街尾的文青好店咖啡馬榭

咖啡馬榭(通化店). 台北市大安區通化街145號. 02-23772538. ↓↓↓ 想吃吃吃!吃不停? 歡迎加入Nash,神之領域粉絲團↓↓↓ ... 於 nash.tw -

#63.通化街夜市美食推薦.老店頭台南意麵.台北大安區宵夜.必點 ...

這陣子珍珍我好喜歡分享一些台灣小吃類的食記唷~是說本身就很喜歡啦!只是礙於用餐環境照片就沒有特色餐廳來得吸引人,所以就會比較少分享. 於 aaweichen.pixnet.net -

#64.台北人從小吃到大的夜市!6家通化街必吃美食 - 風傳媒

臨江街觀光夜市,也就是過去我們所熟悉的通化夜市,主要範圍是由通化街39巷與臨江街交叉所形成的十字型觀光夜市,距離捷運信義安和步行僅約10分鐘,十分便利。 於 www.storm.mg -

#65.一手私藏世界紅茶台北通化店X 你訂菜單

一手私藏世界紅茶 台北通化店. 店家資訊. grade. grade. grade. grade. grade. 4.9 (119). 11:30 ~ 21:00. 02-27322327 · 台北市大安區通化街99號. 可現金、LINE PAY. 於 order.nidin.shop -

#66.【通化夜市美食推薦】12家必訪名單,就是要吃好吃滿! - Klook

通化街 夜市美食. 生活於台灣的一大好處,就是大大小小的夜市文化,也是羨煞不少外國人的特色,在台北要逛的夜市也很多,今天編輯要來介紹「通化夜市」 ... 於 www.klook.com -

#67.臨江街夜市(通化夜市) - 大安區- 台北市- 台灣旅遊資訊

TravelKing旅遊王為你詳細介紹臨江街夜市(通化夜市),舉凡景觀特色、營業時間、參觀費用、交通路線,以及可順遊的鄰近景點等豐富資訊,還有旅遊臨江街夜市(通化夜市) ... 於 www.travelking.com.tw -

#68.懶人包2022|通化夜市美食10大必吃。老通化人帶路尋味

駱記小炒 · 梁記滷味 · 今日壽司 · 紅花麻辣鹹水雞 · 蘇媽媽湯圓通化店 · 吉可頌丹麥專賣店 · 楊婆婆八寶粥 · DiVino Taipei ... 於 niniyeh.com -

#69.【台北通化夜市美食】紅花麻辣鹽水雞:總是大排隊!豆皮百頁 ...

來台北通化夜市美食(臨江街夜市),一定少不了紅花麻辣鹽水雞。紅花麻辣鹽水雞在通化街夜市已經紅很久了,人氣甚至比其他有得米其林的攤位還要兇猛, ... 於 bobby.tw -

#70.通化街美食必吃推薦總整理#痞客邦(2021/09更新)

通化街 美食 · 紅花麻辣鹽水雞┃通化夜市美食。從攤販賣到開店面還要拿號碼牌!網路評價不一,但 · 信義區酒吧推薦!通化街旁的質感時尚水煙餐酒館_Meecha Meecha · 台北通化/ ... 於 www.pixnet.net -

#71.【東食】台北通化街臨江夜市美食全攻略! 18間人氣+老字號+ ...

【東食】台北通化街臨江夜市美食全攻略! 18間人氣+老字號+異國美食小吃懶人包(隨時更新) · 1.ㄧ軒日式料理. 於 yanyang.pixnet.net -

#72.台北通化夜市|御品元冰火湯圓/台北燒冷冰米其林必比登推介(菜單)

米其林指南必比登推薦台北街頭小吃,這家位於通化夜市的御品元冰火湯圓,是樹小編的口袋名單直到近期才有 ... 地址:台北市大安區通化街39巷50弄31號 於 www.darren0322.com -

#73.【台北大安區。通化街美食推薦】18冠軍牛肉麵

「18冠軍牛肉麵」位於捷運信義安和和六張犁站中間會知道這間是慈母手的按摩師推薦的, 第一次去是周六晚上用餐時間,外面排超長,我們就去吃別間, ... 於 christy0104.pixnet.net -

#74.通化街夜市(臨江街夜市)︱駱記小炒︱御品元冰火湯圓|不可 ...

【食記】台北信義區︱通化街夜市(臨江街夜市)︱駱記小炒︱御品元冰火湯圓|不可不吃的美食. 135. 於 momocowang.pixnet.net -

#75.台北市大安區通化街- 可輸入完整地址查詢郵遞區號

查詢臺北市大安區通化街郵遞區號(五碼,3+2碼), 臺北市大安區通化街. 於 zip5.5432.tw -

#76.台北市通化街市場.jpg @ qwerty1986 的相簿 - 痞客邦

市場圖(台北市全區). 上一張 下一張. 台北市通化街市場.jpg. 台北市通化街市場.jpg. x0; 1. 於 qwerty1986.pixnet.net -

#77.台北『通化街美食餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

台北 市『通化街美食餐廳』 | 精選TOP 15間熱門店家 · 1.樂氣串燒居酒屋. 4.5. (6則評論) · 2.爛泥oozebar_taipei. 4.6. (2則評論) · 3.Cafe Saturdays. 4.0. (1則評論) · 4. 於 ifoodie.tw -

#78.台北短遊– 臨江觀光夜市/ 通化街夜市 - 輕旅行

上一篇:台北短遊– Caldo Cafe 一店)到民宿放下行李後,要真正的吃一頓!(吃甜點作一天的首餐有點那個吧. ... 台北短遊– 臨江觀光夜市/ 通化街夜市. 於 travel.yam.com -

#79.臨江夜市(通化夜市)必吃小吃精選|米其林必比登小吃

這次帶大家來逛臨江街夜市(通化夜市)啦!這篇統整了通化夜市幾間推薦必吃小吃給大家,會一直持續更新哦,包含2019年最夯的台北米其林指南必比登推薦的 ... 於 lingling.blog -

#80.【美食老司機】台北通化夜市6 大必吃美食推薦,米其林必比登 ...

台北 市大安區的通化夜市又稱臨江街夜市,顧名思義就位在通化街與臨江街之間,是台北8 大必去夜市之一。夜市範圍雖然不大,但各種小吃雲集, ... 於 www.juksy.com -

#81.【東食】台北通化街臨江夜市美食全攻略! 15間人氣+老字號 ...

因為小夥伴在通化街上班,前陣子阿東下班很常跑通化街覓食,不知不覺也累積餐廳名單,乾脆趁現在整理照片時一次分享,這次用了之前從未使用過的撰文 ... 於 blog.xinmedia.com -

#82.臨江街觀光夜市 - 臺北旅遊網

具有客家文化的臨江街夜市,在大安區的住宅區裡,是臺北市少數合法掛牌設立的夜市,約有8年的歷史,近200個攤位的各種美食小吃,讓許多臺北人流連忘返,附近上班族幾乎 ... 於 www.travel.taipei -

#83.台北通化街租屋資訊- MixRent|2022年10月最新出租物件推薦

通化街 金店面地址: 台北 市大安區 通化街 X號1樓出租坪數:一樓10坪店面租金:$100,000 押金:面議近信義路,正 通化街 上金店面,適合文武百業。 環境狀況:通化夜市走路5 ... 於 tw.mixrent.com -

#84.通化街台北市大安區房屋。買屋、購屋、買房子 - 永慶房屋

最新台北市大安區房屋。最新更新時間:2022/11/8。台北市大安區通化街房屋,全部39件,新進物件3件,最新降價10件。買屋、購屋、買房子、找房屋、實價登錄首選永慶房仲 ... 於 buy.yungching.com.tw -

#85.【食記】台北*通化街(臨江夜市)。必吃!美味臭豆腐特輯

通化街 是我名副其實從小逛到大的夜市看到台北這麼多觀光夜市不停的改變人潮又變得更多通化街的小吃還是我最喜歡的! 而且人潮也不像其他夜市一樣被 ... 於 hsing16.pixnet.net -

#86.台北通化夜市(臨江夜市)美食地圖:生煎包 - ShopBack

提到大安區,是台北最精華的地段之一,這附近的餐廳林立,但仍藏有許多巷弄小吃,尤其是最知名的臨江街夜市,就是俗稱的通化街夜市,不僅有許多在地美食,也有許多商家 ... 於 www.shopback.com.tw -

#87.[台北] 臨江夜市通化街肉燥飯@ 簡單美味的路邊攤小吃

燙青菜,肉汁也淋太多了,不過吃飯要配青菜啦,呵呵。 08.jpg. 通化街肉燥飯地址:台北市臨江街29號跟33號中間的巷口營業時間: ... 於 www.bigfang.tw -

#88.通化街夜市| 台灣旅遊景點行程

四方通行玩樂地圖以台灣旅遊景點資訊為主的入口網,提供您通化街夜市的景點介紹,與通化街夜市周邊旅遊景點、美食、地圖、住宿、交通、照片資訊,還有最熱門的台北 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#89.臨江街夜市美食】古法鹽烤魚真的超好吃 - 林慧中(Angel Lin)

喔喔喔好好吃唷這家他們說樂華跟通化夜市都有除了鹽烤魚以外還有烤玉米筍跟蝦子等等的喔 ... 台北熱門票券、美食、湯屋、行程: KKday、Klook. 於 angellin.com -

#90.怎樣搭巴士, 地鐵或火車去大安區的通化街39巷? - Moovit

在大安區, 怎樣搭公共交通去通化街39巷. 以下公共交通線路會停靠通化街39巷附近 ... 出發于台北牛乳大王Taipei Milk King, 萬華區. 於 moovitapp.com -

#91.天然食材染色,吃在嘴裡甜在心裡︱臨江街通化街夜市︱蘇媽媽 ...

之前去埔里旅遊,發現了這間蘇媽媽湯圓,沒想到台北也開了一間,而且是開在通化街夜市、臨江街夜市這裡,這樣吃起來真的是方便許多,. 店家的湯圓相當有名,因為總共 ... 於 lucharger.com -

#92.台北通化夜市美食|胡記米粉湯。一甲子老店! 滷肉飯好吃內 ...

在台北臨江觀光夜市(通化街夜市)巷弄內的胡家米粉湯,已經是這裡飄香一甲子的小吃攤販,雖然看到google評價很低,不過還是好奇過來吃吃看, ... 於 suni.tw -

#93.館內設施|大安健身房據點|World Gym台北通化店

鄰近台北101、通化夜市、臨江夜市、通化市場、家樂福、寶雅、台北醫學大學、吳興商圈、東方工商、文昌家具街、敦安公園、信義安和捷運站六張犁捷運站。 【特色介紹】. 於 www.worldgymtaiwan.com -

#94.臨江街通化街觀光夜市 - 洛碁大飯店

臨江街/通化街夜市也叫做臨江街夜市,從捷運信義安和站走路過來也只要10分鐘。臨江街通化街夜市白天是菜市場,所以不論早晚這裡都是水泄不通的。 於 greenworldhotels.com -

#95.台北通化街/臨江觀光夜市必吃美食攻略懶人包|私房小吃

置頂 台北通化街/臨江觀光夜市必吃美食攻略懶人包|私房小吃、老字號古早味、必吃美食大集合 ... 於 v84454058.pixnet.net -

#96.[臨江通化街。夜市美食] “通化肉圓” 超過五十年的老字號銅板 ...

但依然不影響我再訪品味這家小吃囉! 店家資訊. 地址:台北市大安區通化街39巷7號. 電話:+886 2 2707 8562. 營業時間: 10: ... 於 joycelohas.com -

#97.台北通化店 - TEA TOP第一味

營業時間. ◇新開幕◇ 周一至周日 10:00-22:00 · 訂購專線. 02-23776005 · 分店地址. 台北市大安區通化街133號. 於 www.teatop.com.tw -

#98.通化街米粉湯【台北101】 - 非凡新聞

通化街 米粉湯【台北101】. (02)8101-7777. 第一代創始人胡闕麗雲,第三代老闆胡哲瑋. 台北市信義區市府路45號. 週日至週四1100~2130 週五,週六,例假日前及當天1100~2200. 於 news.ustv.com.tw