台中到梧棲公車的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳佳璇寫的 一路向南:浪人醫師的徒步台灣西海岸 和呂佳穎的 鏡頭外的林佳龍:從台中下雪的那晚談起都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台中一日遊怎麼玩?搭公車遊海邊最愜意| 旅遊 - 新頭殼Newtalk也說明:日前通車的655路公車,只在假日開班次,路線停靠彩虹眷村、新烏日火車站、高美濕地、9號風車、梧棲觀光漁港,若搭乘高鐵到台中,可走訪老眷村繽紛 ...

這兩本書分別來自時報出版 和釀所出版 。

弘光科技大學 健康事業管理研究所 楊秋月、林俊榮所指導 陳佩娟的 新型就醫民眾公共運輸規劃初探-以臺灣大道需求反應式公車服務為例 (2016),提出台中到梧棲公車關鍵因素是什麼,來自於需求反應式服務、就醫民眾。

最後網站MITSUI OUTLET PARK 台中港- 梧棲區 - 旅遊王TravelKing則補充:高鐵:搭至台中站後,轉乘中鹿客運617至「梧棲國小」下車,步行約15分鐘即可抵達MITSUI OUTLET PARK 台中港。 ○ 公車 1. 台中機場:轉乘台中客運128、豐原客運238至「梧棲 ...

一路向南:浪人醫師的徒步台灣西海岸

為了解決台中到梧棲公車 的問題,作者吳佳璇 這樣論述:

徒步台灣的念頭,在心裡蟄伏已久。 「騎車不是比較快?」門診護理師見我看診空檔常常掛在谷歌地圖上,忍不住提問。──吳佳璇 二○二○,新冠病毒大流行,世界移動暫停,台灣各地擠滿出不了國的人。經過蒸騰的夏日,徒步台灣的念頭又倏然出現。於是浪人醫師吳佳璇,脫下了醫師袍,來到行政院旁的十字路口,省道0公里,這裡是徒步壯遊的起點。其實出發前一晚,都還沒拿定主意,該走西岸還是東岸……只知道這趟旅程,一路向南。 ↓一路向南↓ 從台一線省道0公里的車流湧動,走到恆春的國境之南 橫跨一年半的接力徒步,總長500公里 從一個人,走到一群人;穿越了四季、風土與歷史

一步步走成了我們腳底下的台灣 ↓徒步說書人↓ 三井倉庫、樂生療養院、新竹動物園、新港社、秋茂園、和美默園、鹿港龍山寺 三秀園、西螺大橋、北港朝天宮、國聖燈塔、逍遙園、池上一郎文庫、「獅頭社戰役」現場 風土人情、古蹟景點,一路漫談台灣歷史 ↓走路的人↓ 從一個人,走到一群人,從閒散輕裝,走到上癮重症 這裡沒有刻苦的徒步雞湯,但有結伴同行的人情百味 ↑未完待續↑ ...一路向北... 名人推薦 \推薦序/ 陳耀昌(台大醫學院名譽教授、《斯卡羅》原著作者) 傅裕惠(第九屆國藝會董事、劇場工作者與渴望走路的都市人) 小歐(四國遍

路同好會主持人、作家) \沿路推薦/ 木下諄一•作家│李偉文•牙醫師、作家、環保志工│徐銘謙•台灣千里步道協會副執行長│康文炳•資深編輯人│張景森•政務委員│ 陳錦煌•醫師、新港文教基金會創會董事長│黃崇凱•小說家│鄧惠文•精神科醫師、榮格心理分析師 「有劍有肝膽」。她別出心裁設計了一個「徒步、接力、深度」新模式,「全島而非環島」的新概念。――陳耀昌 我其實是會把她這一路向南、一路走入台灣的行動,視為一個最誠懇和最具企圖心的「環島行為藝術計畫」。――傅裕惠 與其說是一本台灣徒步遊記,不如說是一種生活模型,一種實踐哲學,更是一種走路體質的最佳範例。――小歐

台中到梧棲公車進入發燒排行的影片

MITSUI OUTLET PARK 台中港又稱台中港三井Outlet Park或台中港三井Outlet,地址位於台中市梧棲區臺灣大道十段168號,是2018年12月開幕的海港型的OUTLET購物中心。

這次藍子是搭乘台中BRT快捷公車(路線310)到台中港旅客服務中心下車的,下車再走三分鐘就到了!

因為今年台中推出雙十優惠的關係,不管從哪裡上車,前十公里不用錢,超過十公里也只多收十元,跟親友一起搭乘大眾運輸,不用擔心停車問題,也方便外地遊客節省交通費,真是項便民的交通措施~

藍子覺得台中港三井Outlet的整體機能很好,提供運動休閒用品、服飾內衣、居家用品、戶外生活等用品,折扣最低1.5折起,環境舒適寬敞,也有很多美食廠商進駐,非常推薦全家大小來逛逛街、散散心,吃點美食悠閒渡過一天~

連假快到了,也找個時間出門透透氣吧!

BLOG https://haylei.info

IG hayleiwu

FB 宅女藍子的五四三

#偏執狂藍子 #台中雙十優惠 #台中旅遊 #台中輕旅行 #台中一日遊 #台中港三井Outlet #台中港三井 #台中港三井Outlet Park #MITSUI OUTLET PARK 台中港 #一日輕旅行 #旅遊分享 #BloggerAds #藍子愛旅行

新型就醫民眾公共運輸規劃初探-以臺灣大道需求反應式公車服務為例

為了解決台中到梧棲公車 的問題,作者陳佩娟 這樣論述:

台灣大道是台中市主要幹道,其中台灣大道四段至七段行政區域包含西屯區、龍井區、沙鹿區、梧棲區,根據統計此範圍人口約為45萬人(台中市衛生局,2017),每日提供公車班次約為1,773班次(台中市交通局,2017),每日提供使用人次約為77,834次(台中市交通局,2016),市公車班次明顯不足。且區域內有1家醫學中心及3家區域醫院,分別為中港澄清醫院、台中榮總、沙鹿光田醫院以及梧棲童綜合醫院,健保署資料統計,上述四家醫院每日潛在就醫總人數約2.4萬人(健保署,2017),在每日潛在就醫人數皆約5,000人次的中港澄清醫院與梧棲童綜合醫院,市公車提供班次卻相差5倍。綜合上述,此範圍交通運輸班次不

足外,資源分配不均使得就醫民眾需以私人運具就醫。本研究擬使用需求反應式(Demand Responsive Transit Service, DRTS)規劃就醫民眾新型運輸服務,民眾可透過APP自行預約班次搭乘,進而提升大眾運輸搭乘,且車輛由運輸業者負責執行派車,醫院在人力、車輛等相關運輸費用無需額外支出,創造雙贏局面。關鍵字:需求反應式服務、DRTS、APP、就醫民眾

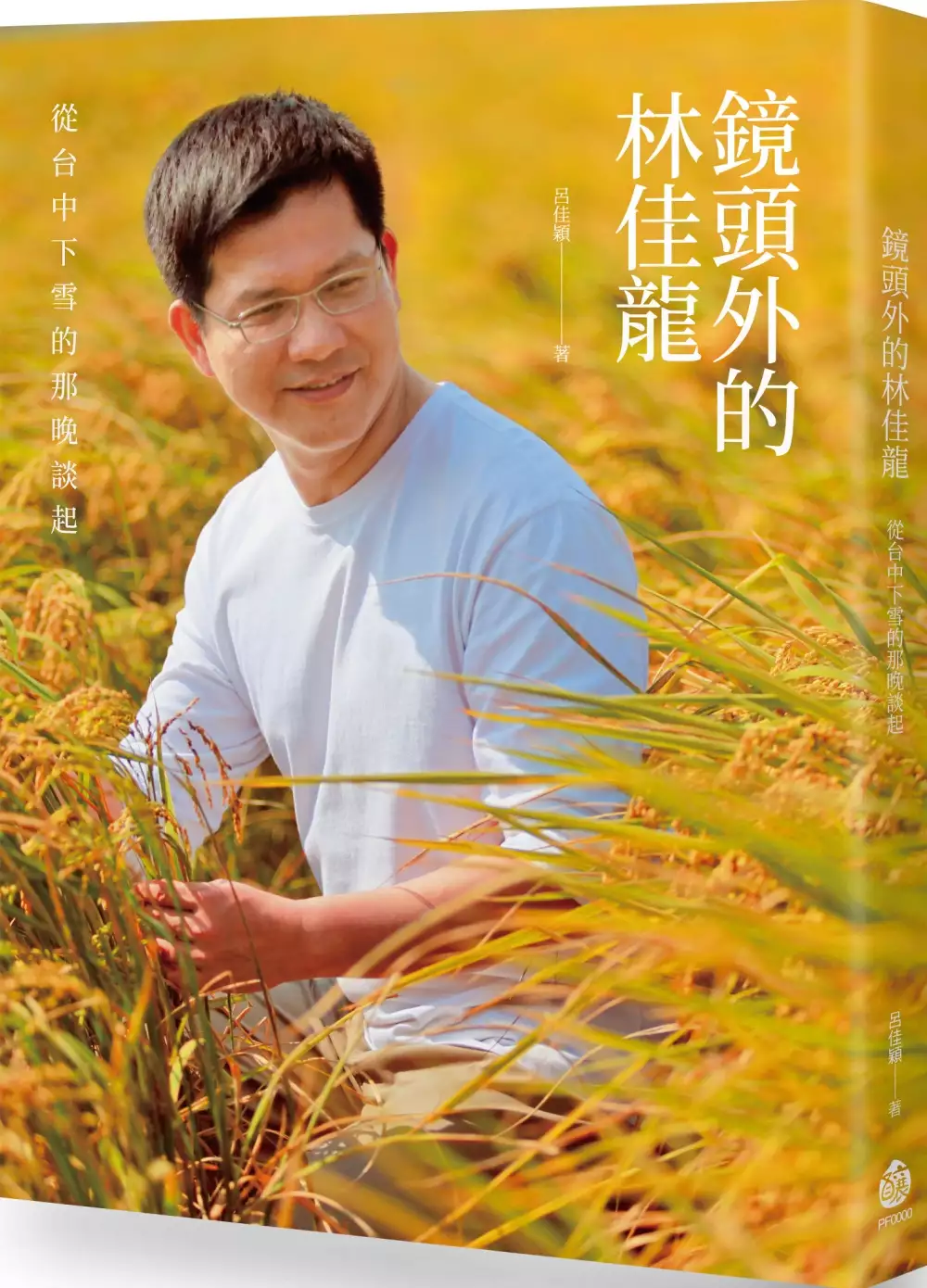

鏡頭外的林佳龍:從台中下雪的那晚談起

為了解決台中到梧棲公車 的問題,作者呂佳穎 這樣論述:

從政以來,林佳龍似乎給人一種「模範生」般的距離感。 然而這幾年,林佳龍率領團隊,讓公車和自來水管延伸至偏鄉、點亮深山的路燈、將大安到梧棲串聯成中台灣的璀璨藍帶,立志「讓舊市區和舊縣區的人,都覺得自己是台中人」;他積極招商,吸引國際大廠進駐台中,拓展城市的就業與發展機會,同時不忘「顧小的,也要顧老的」,推動「托育一條龍」和長青學苑,讓家有老小的市民,能夠無後顧之憂,真正「安居樂業」。 台中花博,林佳龍柔軟的為石虎轉彎,避開石虎棲息地,調整園區用地;面對空汙,他則堅持講求實證,針對各種汙染源進行處理,不媚俗,不妥協。 林佳龍重視軌道建設,期待透過路網,帶動經濟效益;不過開發之

餘,他也主張保留歷史建物,整治河川,倡導為城市「留白」的重要。 這些政策,無一不是源自林佳龍那份對人和土地的「疼惜心」。 他或許無法在鏡頭前熱情寒暄,但他的溫度卻透過實際的政策,具體展現。 同樣,林佳龍的溫柔,也很難說出口,總是低調又含蓄地表達。 很難想像,他曾誤以為部屬沒做好準備工作,站在街頭罵人;卻也會在同仁加班後,默默遞上親筆寫下的關懷。 他長情念舊,用了十七年的日誌本,都是同一款;他卻又求新,常常走在時代的前面,在沒人看好的2005年,便提出「大台中山手線」的構想,現在又規畫低碳、智慧與創新的「水湳智慧城」。 面對夢想,林佳龍就像個「傳教士」,具有永不放

棄的意志力與行動力。 而這背後,正是一種「要與生活在這片土地上的人們,一起為了更好的未來流汗打拚」的執著與拚勁,這股熱度,持久不熄。 這是一本很「不政治人物」的政治人物書。透過作者的實際觀察,以及林佳龍身旁朋友幕僚的分享,帶你看見鏡頭外,不一樣的林佳龍。 本書特色 你印象中的林佳龍,是個什麼樣的人? 一個和藹卻不可親的模範生?一位談起政策滔滔不絕,卻很不會與人聊天的林教授? 本書透過貼身採訪與大量訪談,輕輕揭開林佳龍外面那層保鮮膜,重新看見那個原來有點木訥、有點憨,但是溫厚暖心,講起政策和願景就眼神發光、林教授上身的「台中阿龍」! 名人推薦 「我自己反而覺得

他有時候憨得可愛,像個沒有亮光漆的米色保溫盒,沒有吸引眾人聚焦的酷炫外表,也沒有煽動的詞彙色彩,但是一打開餐盒,裡面是溫的,每樣菜色都是精心規劃、全心準備的。那種憨,是種讓人放心的憨,因為不會做表面功夫。」--廖婉如,愛的推薦 作者簡介 呂佳穎 資深電視新聞記者,與麥克風相伴十八年,近年轉由文字書寫故事。 經過長年的影像訓練,文字擅以直觀的畫面呈現情境,從而延伸故事背後的訊息 期盼自己寫出來的故事簡單、易讀、不失厚度,有著恰到好處的溫度。 推薦序 謝謝讀懂我的他/廖婉如 序曲 我愛你們 第一章 藏在細節裡的溫柔 第一節 從心中最軟的那塊說起 海線

大安阿嬤的鼎邊趖 看到公車,就像看到媽祖婆 水龍頭扭開的水 一條璀璨的海線藍帶 現醃的烏魚子秀 第二節 從花博看到對地方的想望 那天他換了四條領帶 花博領帶背後的故事 從山線延伸到海線的花博 從地方走向國際的共好 第二章 深謀遠慮的行動派 第一節 積極面對空汙 從「禁用」到「管制」 當手機的Line訊息聲響起時 一款用了17年的日誌本 一場近午夜的爭執 會衝現場的他 第二節 以人為本的創新招商 宜居自有鳳來棲 有本東西跟參考書一樣厚 招商,有人踩空摔倒 大肚山腳下的傳奇 文藝復興在台中 第三節 軌道帶來的希望 再講,我就把你換掉 台灣最美的珍珠項鍊 山和海相戀的幸福滋味 第四節 幸福宜居城市

的要件 趕走「慶記」,贏來「石虎」 一早電梯裡的笑容 顧小的,也要顧老的 我每一棟都要救 一支名為川顏的筆 坐高鐵看到TAICHUNG立牌 第三章 打開就可以大快朵頤的保鮮盒 第一節 溫度不是只對熟人 梨山,我又來了! 我們想裝暖氣 深山裡最遠的那一盞燈 第二節 他為什麼有人跟? 不想讓老闆難堪的部屬 他會跟往生者講話 他曾經站在街頭罵人 第三節 從沒放棄過任何人事物 穿西裝跑百米的市長 他很像傳教士 他為什麼會變胖 第四節 通關密語那就是愛 喜歡模仿老闆的祕書 一張用名片書寫的情人節卡 第四章 初衷的防腐劑 第一節 他的初衷是這樣感動人的 第二節 當人家朋友的初衷 持續戰鬥的堅定 體貼就

是不為難人 第三節 當人家老公的初衷 那是老婆的嫁妝 認真工作的樣子最帥 我要維持佳龍的嗅覺 第四節 當政治人物的初衷 跪著批公文 當你打電話去1999時 高傲和格之間的差距 他不會讓我違背初衷 從堅持到創造傳奇 終曲 他眼淚背後,許下的責任 後記/呂佳穎 推薦序 謝謝讀懂我的他 廖婉如 我們跟作者佳穎並不算是很熟的朋友,第一次讀這本書讓我非常驚訝,發現居然有人能僅僅透過跟局處首長們的個別訪談,就拼湊出一個外界沒機會認識,只有我們少數在身邊的人才得以看見的佳龍面向。 有一次為了確認內文,我跟佳穎通了電話,她發自內心地說,以前的她真的不能算認識佳龍,但是做完這些訪談之

後,她現在有很強的動力想把這本書寫好,希望能讓隔著距離的外界看見佳龍比較不為人知、敦厚暖心的一面。 常有人好奇問我,為什麼願意犧牲家庭生活品質,無怨無悔地支持佳龍從政。原因很簡單,正是因為作為老婆,我眼中的佳龍,一直都是那個佳穎新近才發現的、有點憨、有點生活白痴,但是講起政策和願景就眼神發光、林教授上身的熱血佳龍。我也一直從這些小地方來判斷他是否走鐘。這件事情很重要,因為如果他走鐘了,台灣頂多是再多一個被罵政客的人,可是,對我和孩子來說,卻是失去了一個原本受我們尊敬的老公和爸爸。 其實,在台灣這種習慣看見政治人物瞬間就能跟選民稱兄道弟、天南地北聊天的社會,佳龍應該可以算是非典型政治

人物吧?如果突然讓他跟陌生人坐在一起,你可以明顯感覺得出他嘗試找話題的努力,甚至會覺得他腦袋裡好像缺乏一些可以跟人家五四三隨興聊輕鬆話題的細胞。可是,如果跟他談政策,他卻又可以滔滔不絕連講好幾個鐘頭,絲毫不減闡述理想的熱情。或許,正因為這樣的特質,所以一般大眾和草根性格較強的民意代表們會覺得他似乎太正經了、無趣、總是硬梆梆地談政策、好像跟民眾之間隔層保鮮膜。媒體也可能因此解讀為他人際關係不好。 可是,老夫老妻了,我自己反而覺得他有時候憨得可愛,像個沒有亮光漆的米色保溫盒,沒有吸引眾人聚焦的酷炫外表,也沒有煽動的詞彙色彩,但是一打開餐盒,裡面是溫的,每樣菜色都是精心規劃、全心準備的。那種憨

,是種讓人放心的憨,因為不會做表面功夫。 大家現在都說他十年磨一劍,我覺得磨得好,磨得就是這個,去保鮮膜、掀餐盒蓋的過程。林教授的語言在這十年間接了地氣、跟民眾的心連結在一起;林教授的政策理想也放進了溫度和生命感、從民眾的需求出發,看見政策對市民的影響,也謹記數字代表的是一個個生命的累積。 這些年來,林教授的確變了,成了台中阿龍,柔了些、靈活了些、接地氣了些, 也慢慢學會開口鼓勵人,學會不要求每個人都跟他一樣是拼命三郎。佳穎提到, 她發現佳龍的局處首長們雖然都異口同聲地說跟他一起做事很累、壓力很大,但是大家卻也都打從心裡真心喜歡跟他共事,敬佩他的宏觀願景,也會因為偶爾被他肯定了,而

忍不住地微笑、感動、充滿成就感和使命感。 我心中的佳龍,是位仁者。可是這樣的佳龍,一般人看不到,因為不會五四三的他,壓根不會自己講,但是佳穎居然能從局處首長們的口中拼湊出來, 這讓我感到相當驚訝。不過對讀者們而言,應該會有個掀開保鮮膜、甚至是掀開餐盒蓋的新鮮感。這本書很容易閱讀,泡壺茶、窩進沙發的角落裡,讀進去,您就知道我當初愛上的是個什麼樣的人。 【終曲】 「如果爸爸還在,現在已經八十二歲了。」 講這話時的林佳龍,眼神直直的,看著自己高鐵前方座位的椅背,儘管聲音平靜,卻依舊透露著不捨和想念。 林佳龍不捨爸爸一生辛勞,一個人要養三代人。林佳龍想念爸爸,想再看看爸爸為他量身

做西裝時的身影。 這時的林佳龍,不是什麼市長,只是一個想念爸爸的孩子。 想念爸爸的同時,他也省視自己這些年所做的一切,是否符合爸爸的期待?是否像爸爸那般自律?是否一直堅持著正義?因為爸爸是雲林北上的裁縫師傅,儘管自己苦,卻願意照顧、拉拔同鄉子弟。這種想爸爸的心情,很複雜也很沉重。林佳龍很害怕過不了爸爸這一關,怕自己會辜負爸爸的期望。這樣的心情,相信每個做兒子的人都能了解和體會吧?! 原來,爸爸和兒子間,不是只有血緣關係,更有精神和意念的傳承。 林佳龍的父親在2000年過世,那時才六十四歲。 「爸爸去世前兩年,我才回國,任教的中正大學又在南部,直到2000年政黨輪替後我到台北總統府上班,才有機會

和父親短暫相處。」 那時,林佳龍的父親特意跑到他家中,幫他量身做西裝,還一口氣做了十套。 「為什麼要做那麼多套?」林佳龍不解地問。 「你以後用得到。」 原來,那時林佳龍的爸爸,已經知道自己生病了。 儘管已經過了十八年,父子倆當時的對話,卻還鮮明地烙印在林佳龍腦海中,因為沒多久爸爸就過世了。 「他生前幫我量製西服時,我很想抱抱他,但當時不知該如何表達,我們父子之間也沒這個習慣。」林佳龍緩緩說出當年的遺憾。 這樣傳統保守的父子關係,在那個年代的台灣傳統家庭裡,應該都是如此的吧? 如果爸爸還在,想跟爸爸說什麼,或是做什麼? 「我想多抱抱他,幫他多按摩。」林佳龍想都沒想就這麼回答。 時間回到十八年前的

台大醫院病房,林佳龍父親過世的前一晚。 那晚,林佳龍的父親意識清醒,林佳龍坐在床尾,幫爸爸做腳底按摩。那手勁兒,一下輕,一下重, 兩種力道交換得宜,那是兒子對爸爸的關心,那是兒子不斷地在對爸爸說:「我愛你。」 「那是我第一次幫爸爸做腳底按摩,他點頭微笑表達很滿足。」 隔天,林佳龍的爸爸就走了。 前一晚的第一次按摩,竟也是最後一次,但爸爸的點頭微笑,那欲言又止的樣子,一直留在林佳龍心底。

想知道台中到梧棲公車更多一定要看下面主題

台中到梧棲公車的網路口碑排行榜

-

#1.臺中市公車路線列表| 寰宇百科Wiki | Fandom

臺中市公車為臺中市政府交通局公共運輸處管轄。 所有路線皆採以里程計費(2015年7 ... 128區(129), 大雅→梧棲, 台中客運, 為尖峰時刻部分路線增開班次,寒暑假停駛. 於 theworld.fandom.com -

#2.新民高中(健行路) 307 308 寶覺寺

梧棲 郵局. 臺中港務大樓. 臺中港旅客服務中心. 大通經一路口. 大通經二路口 ... 300 臺中市優化公車(6000. 308 整合時刻表. FO. 300 臺中火車站-靜宜大學. 台中客運. 於 ciat.tw -

#3.台中一日遊怎麼玩?搭公車遊海邊最愜意| 旅遊 - 新頭殼Newtalk

日前通車的655路公車,只在假日開班次,路線停靠彩虹眷村、新烏日火車站、高美濕地、9號風車、梧棲觀光漁港,若搭乘高鐵到台中,可走訪老眷村繽紛 ... 於 newtalk.tw -

#4.MITSUI OUTLET PARK 台中港- 梧棲區 - 旅遊王TravelKing

高鐵:搭至台中站後,轉乘中鹿客運617至「梧棲國小」下車,步行約15分鐘即可抵達MITSUI OUTLET PARK 台中港。 ○ 公車 1. 台中機場:轉乘台中客運128、豐原客運238至「梧棲 ... 於 www.travelking.com.tw -

#5.快訊/新北確診者搭台中3路公車趴趴造3司機快篩:陰性

... 從梧棲漁港至台中市北區的新民高中。三名搭載到診者的公車司機已經完成篩檢,目前呈現陰性。葉局長也呼籲,有足跡重疊的民眾,可到醫院快篩。 於 www.setn.com -

#6.台中客運307線691-U8 行車片段(梧棲觀光漁港至市政府專用道)

影片介紹-拍攝日期-26/11-21路線-307行駛方向-新民高中加入頻道會員-https://bit.ly/3usdasM台灣交通運轉交流 ... 於 www.youtube.com -

#7.如何搭乘大眾運輸到台中三井Outlet Park?How to get to Mitsui ...

2018年12月12日(三) 為台中三井Outlet Park 正式開幕日 營業時間:11:00-21:30 (周一至周日). 台中市海線區域的大眾運輸方式主要依賴公車為主,而梧棲區 ... 於 kimchitw.pixnet.net -

#8.梧棲觀光漁港交通:巴士路線+307號時間表(2020年6月更新)

由台中火車站往梧棲漁港,乘搭公車是最簡單的方法,有兩架公車都可以由台中火車站直達梧棲漁港,不用轉乘,但乘車時間較長,也可以像背包豬三人在台北 ... 於 roasterpig.blogspot.com -

#9.梧棲國小公車 - 工商筆記本

梧棲 國小- 18:15:12 - 臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表. 時間, 路線, 方向. 4 分, 306, 往清水(經梧棲). 8 分, 308, 往新民高中. 11 分, 306, 往臺中車站(經梧 ... 於 notebz.com -

#10.【台中】高美濕地交通:309・178・179 公車、日落・木棧道 ...

路線, 直接到清水, 先沙鹿、後清水 306 再多繞了梧棲 ; 車資, 303:投現57 元 304:投現58 元. IC 卡全票折5 元, 305:投現59 元 306:投現77 元. IC 卡 ... 於 transportsummary.blogspot.com -

#11.TUNGHAI UNIVERSITY---公車線 - 東海大學

至巨業客運總站、朝馬站或中港轉運站,搭乘 168路(大甲-鹿寮-台中)、169路(清水-梧棲-台中),或 · 至台鐵太原車站、逢甲大學搭乘 68路(東海別墅-中台科技大學),於「 ... 於 cdn.thu.edu.tw -

#12.從烏日到梧棲的交通 - 人力資源網

請問高鐵下車後要到梧棲的方式有幾種(童綜)火車有到嗎or公車時間大概要多久 ... 往前走到沙田路左轉,沿沙田路走到"第一銀行前"搭乘巨業客運梧棲-台中也可到童綜合醫院 於 o04sy24a.pixnet.net -

#13.台中必收藝文、逛街景點搭308公車一次玩透透! - Yahoo奇摩 ...

一天合計來回車次達36班,往返較為方便,規劃沿途景點也頗具彈性,值得一探究竟,建議可以從交通樞紐-台中車站直接搭308公車,沿路玩到梧棲。 於 travel.yahoo.com.tw -

#14.台灣大道/科博館搭310號公車去逛MITSUI OUTLET PARK 台中港

再經過靜宜大學和沙鹿高工。 進入梧棲區。 終點站是台中港旅客服務中心,下車囉! 這天是平日,我 ... 於 feliz.tw -

#15.台中|市區直達高美濕地公車:309路公車 - 趣旅行

309路由梧棲漁港發車行經高美濕地、臺灣大道抵達第一廣場(臺中車站)後隨即返程至梧棲漁港,部分班次由靜宜大學發車。 ... 由靜宜大學發車之班次約50分鐘 ... 於 jtrip.co -

#16.童綜合醫院(梧棲院區) - 05:54 - 藥師家

童綜合醫院(梧棲院區) - 05:54. 大甲到梧棲童綜合公車 ... 藥局資訊:台中市梧棲區臺灣大道八段. 台中市梧棲區臺灣大道八段此路段藥局藥房資訊查詢. 於 pharmknow.com -

#17.搭著公車去旅行~108.10.18 梧棲港觀光漁市

梧棲 港觀光漁市從三井Outlet Park 離開後步行1.8公里到梧棲(文化路) 搭307到梧棲漁港其實搭688 最方便~ 從旅客服務中心到梧棲漁港到清水溼地都可~ ... 於 w0973320589.pixnet.net -

#18.台中港旅客服務中心公車 - Bauenmitvorteil

2018年11月16日:增設從台中火車站的第一廣場/台灣大道公車站牌,搭乘308/310公車至台中港旅客服務中心下車,或是也可以搭乘306/307到梧棲國小站 ... 於 bauenmitvorteil.ch -

#19.交通資訊 - 臺中港務分公司

下【梧棲交流道】後,沿港埠路(西濱快速道路下平面道路)直行,至臺灣大道左 ... 高鐵: 搭乘高鐵至【臺中站】,轉搭計程車至臺中港務分公司,或轉乘市公車(617號)前往 ... 於 tc.twport.com.tw -

#20.【台中市客運APP】查詢公車時刻表、路線、時間、票價

查詢公車到站時間▽ 首先請先安裝「台中公車通」APP,接著打開軟體,在主 ... 聯客運56路干城-嶺東科技大學台中客運57路新民高中-梧棲漁港全航客運58 ... 於 kikinote.net -

#21.市區公車路線編客運業者路線名稱平日班假日班次300 巨業交通 ...

台中 客運. 臺中火車站-靜宜大學 ... 台中客運新民高中(健行路)-港區藝術中心(鎮政 ... 行經清水、梧棲、沙鹿之公車路線、車次與發車時間104.7.30. 靜宜大學. 台中公園- ... 於 www.traffic.taichung.gov.tw -

#22.306路線資訊|巨業交通

Geya Bus Transport Co., Ltd. 行動裝置網頁版本2019-12-26. 306 清水-梧棲-臺中車站. 時刻. 306 清水-梧棲-臺中車站. 車輛動態連結 註:車輛動態資料來源:臺中市政府 ... 於 www.g-bus.com.tw -

#23.交通資訊 - 台灣泌尿科醫學會

搭乘公車台中火車站至童綜合醫院梧棲院區﹙臺灣大道行經秋紅谷【 朝馬】,福安里【裕元酒店/福華飯店】 ). 306,306E,306W,307,308號公車:直達童 ... 於 www.tua.org.tw -

#24.交通資訊

最新公車訊息請依照台中市公車資訊為準:下車站童綜合醫院梧棲院區 ... 於「高鐵台中站」內步行至「台鐵新烏日站」搭乘火車。 ... 至梧棲院區:約50分鐘,約700元 ... 於 erus2019.conf.tw -

#25.交通資訊-臺中關中文版網站

交通資訊. 本關地址:. 臺中市梧棲區臺灣大道10段2號(海港聯合辦公大樓) ... 公車: 仁友客運45路;巨業客運:68路;台中客運:69路 園區巡迴巴士:高鐵線、大雅線、 ... 於 taichung.customs.gov.tw -

#26.梧棲漁港- 遊客評語- 可以搭公車123號前往 - TripAdvisor

可以搭公車123號前往- 梧棲漁港. 亞洲; 台灣; 台中; 清水 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#27.台中市公車306路- 维基百科

台中 市公車306路自清水起經梧棲、臺中車站再回到清水,由巨業交通營運。本路線為環狀線,臺中車站為中繼站,也是行駛於公車專用道的市公車路線之一。 於 www.duhoctrungquoc.vn -

#28.[問題] 高鐵站到梧棲的交通方式- 看板TaichungCont

請問從台中高鐵站到交通部運輸研究所港灣技術研究中心(臺中市梧棲區中橫十路2 ... 推allenby:轉往梧棲的車可在台灣大道轉台中客運57路公車~走的距離較 ... 於 www.ptt.cc -

#29.梧棲一日遊|踏上台中展望世界的大道・7個梧棲景點、交通 ...

梧棲 位在台中市西側,最方便的交通方式就是搭乘高鐵列車至台中站後轉乘電車前往清水車站或是沙鹿車站,再轉乘公車。由於梧棲市區較小,除了可透過搭乘台中市區公車前往 ... 於 journey.tw -

#30.交通資訊- 臺中 - 台中區漁會

搭乘高鐵至台中烏日站→搭乘台鐵至清水火車站→搭乘111號公車→梧棲觀光漁港。 搭乘公車. 台中市內公車可搭乘123號公車(慈濟醫院方向)、307號公車(新民高中方向)、309 ... 於 www.tcfish.org.tw -

#31.旅客指南

台中 港旅客服務中心: 地址:台中縣梧棲鎮中二路一段9號 電話:04-26642388 ... 306號公車起訖點:清水─梧棲─臺中火車站,至梧棲下車後步行到臺中港。 於 www.coscotw.com.tw -

#32.台中市公車33路 - 中文百科全書

平日一班次繞駛東山高中全線部分低底盤無障礙公車;部分車輛配置一車三機 ... 經台中航空站、沙鹿高工(台灣大道)、童綜合醫院梧棲院區(台中市立中港高級中學)全線 ... 於 www.newton.com.tw -

#33.梧棲火車站

沙鹿火車站下車>中正路>至沙田路左轉>直行至沙鹿第一銀行前>搭306號公車. 306 清水-梧棲-臺中車站. 票價查詢· 切換電腦版· 巨業交通· 場站資訊. 往梧棲觀光漁港57 ... 於 www.newnortheast.me -

#34.梧棲重劃區運輸需求暴增陳廷秀成功爭取307路副線 - LINE ...

匯流新聞網記者李映萱/ 台北報導. 為促進台中海線地區公共運輸,滿足梧棲民眾搭乘公車需求,台中市議員陳廷秀向台中市交通局爭取,積極協調公車業者, ... 於 today.line.me -

#35.[台中] 306路(清水- 梧棲- 臺中車站(臺灣大道)) - 雲端公車

雲端公車PDA版. [台中] 306路(清水- 梧棲- 臺中車站(臺灣大道)). 其他縣市的同名路線. [北市] 蘆洲-凌雲五村 · [台中] 清水- 梧棲- 臺中車站(臺灣大道). 於 yunbus.tw -

#36.臺中市公車290 (干城站-童綜合醫院(梧棲院區)) - NAVITIME ...

將臺中市公車290(干城站-童綜合醫院(梧棲院區))的路線圖顯示在地圖上。您可以於此確認停車車站的一覽情報與停車車站間的距離。 ... 台中車站(民族路口). 於 transit.navitime.com -

#37.台中市公車307路

台中 市公車307路目前行駛自新民高中到梧棲觀光漁港,由台中客運營運。為行駛於公車專用道的市公車路線之一。主要行駛於臺灣大道。 於 www.wikiwand.com -

#38.台中市公車306路 - NiNa.Az

台中 市公車306路语言监视编辑重定向自台中市公車169路自清水起經梧棲臺中車站再回到清水由巨業交通營運本路線為環狀線臺中車站為中繼站也是行駛於公車 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#39.臺中市梧棲區公所- 台灣大道優化公車系統去年七月實施至今已 ...

台灣大道優化公車系統去年七月實施至今已近一年半,台中市政府交通局進行年終檢討,除班次加倍大幅縮短候車時間外,往海線也可直達免中途轉車,多數公車退出慢車道後, ... 於 hi-in.facebook.com -

#40.台中客運行駛 - BOEING的機場暨巴士站

123台中慈濟醫院-潭子-清水-梧棲觀光漁港(經台中國際機場)(市區公車) ... 詳細路線及時刻表 (清晨最早六班車由靜宜大學發車到台中車站;每日晚上最後五班車,台中 ... 於 www.adavid21.url.tw -

#41.要怎麼坐公車到梧棲港?

板主你好,從豐原客運台中站可以搭台中-沙鹿-台中港路線由台中站搭到終點北堤站,但因只有一班18:00,所以在下建議你由巨業台中站搭的台中-大甲,台中-通霄,台中-梧棲三路線皆 ... 於 car.faqs.tw -

#42.台中火車站乘公車往梧棲觀光漁港– 台灣背包火車環島遊

路)、梧棲農會、梧棲國小、臺灣大道港埠路口、大庄(浩天宮)、邱厝庄、童綜合醫院(梧棲 ... , 台中市公車307路, 到梧棲觀光漁港, 2015.07.08起,正式通車, 臺中火車站, 科博 ... 於 info.todohealth.com -

#43.交通資訊 - 靜宜大學總務處事務組

臺中公車304路(台中客運新民高中-港區藝術中心)路線圖 · 臺中公車305路(巨業客運大甲-鹿寮-臺中火車站-大甲)路線圖 · 臺中公車306路(巨業客運清水-梧棲-臺中火車 ... 於 dbs.pu.edu.tw -

#44.交通說明 - 嶺東科技大學

本校位於台中市區,交通便捷,可經由下列方式到達: 一、搭乘大眾運輸工具 市公車台中客運26路市公車路線圖?nbsp;?nbsp;?larr;(經高鐵台中站)?nbsp;?nbsp;?nbsp; ... 於 www.ltu.edu.tw -

#45.驚...台中公車直衝分隔島撞斷號誌燈1乘客輕傷送醫救治 - 聯合報

台中 劉姓公車司機今早10時許,駕駛304路公車於台灣大道上,往梧棲方向前進,行經晉文路口,正準備從公車專用道切換至慢車道時,因不明原因,直直衝上分隔 ... 於 udn.com -

#46.沙鹿火車站到梧棲公車,大家都在找解答。第1頁

【臺灣大道路廊公車路線】306路臺中火車站-梧棲-清水(原169路)1080307實施. ... 由沙鹿火車站如何搭公車到台中港三井Outlet Park懶人包| 沙鹿火車站到梧棲公車. 於 igotojapan.com -

#47.台中市306 公車

如何從台中火車站搭公車到台中三井outlet 臺中市公車十公里免費306 307 308 310皆可 ... (1) 從高鐵台中站搭中路客運617 路公車到「梧棲國小」 (2) 從台中火車站搭308 ... 於 fabbricantidiidee.it -

#48.【台中港三井交通攻略】公車、免費接駁車、高鐵、捷運

位於台中市梧棲區的「Mitsui Outlet Park 台中港」(台中港三井Outlet)交通十分 ... 遊客也可以從台中車站、台中市區、捷運市政府站或高鐵台中站搭乘公車到「台中港 ... 於 lazyjapan.com -

#49.台中68號公車路線– 路線規劃 - Parisiodst

配合台中火車站站前廣場施工,周邊7處公車站今天起調整站位,共有68條公車路線受 ... 清水豐原客運239路豐原-梧棲中台灣客運302路臺中國際機場-臺中火車站-臺中公園 ... 於 www.parisiodst.co -

#50.清水到台中公車

底色班次為無縫接駁班次(台中-埔里-清境農場台中市公車、巨業交通306路/ 306繞/ 306區清水→梧棲→臺中車站→清水台中市公車100~199路. 105路龍井-臺中車站-四張犁. 於 supermoto-fotos.ch -

#51.梧棲觀光漁港

搭乘火車至「清水火車站」後,搭乘111號公車至「梧棲觀光漁港」站下車,步行約7 ... 國道1號:中港交流道下→接台12線經沙鹿、梧棲到臺中港即可到達梧棲港觀光漁市。 於 hstar.com.tw -

#52.[307] 梧棲觀光漁港- 新民高中 :: 全台運動場/體育館

全台運動場/體育館,服務專線: 台中客運: 0800-800-126. 最後更新日期:2021.04.25. 因應新冠肺炎,目前各路線發車時刻皆有調整,詳細時刻表請查詢公車動態系統內業者 ... 於 stadium.idatatw.com -

#53.大眾運輸 - 高美野生動物保護區生態網

【688路線】假日公車. 清水火車站→高美濕地(三順路)→梧棲觀光漁港. ※其他路線與班次資訊,請至 ... 於 www.saygaomei.com.tw -

#54.高美濕地交通⚡️309公車時刻表/台中火車站/清水出發 - 玩轉台灣

309公車在固定時間從梧棲漁港及靜宜大學發車,途經高美濕地、東海大學、秋紅谷、草悟道等,去到台中 ... 於 taiwanplay.com -

#55.交通景點- 梧棲行旅| 台中港住宿|梧棲飯店|台中三井住宿

公車. 台中港郵局步行到本館約三分鐘 ... 於 www.ourseahotel.com -

#56.一生必遊一次的台中高美濕地搭公車也能欣賞漂亮海景 - 風傳媒

被國外網站讚譽為「一生至少必遊一次絕景」的台中高美濕地,每到假日吸引大量國內外 ... 高美濕地遊客中心、18號風車(跨海景觀橋)、9號風車、梧棲觀光漁港等清水區的 ... 於 www.storm.mg -

#57.接駁服務&交通資訊 - 台中港酒店

台中 高鐵站與台中港酒店距離25 公里,約40 分鐘的車程,如需服務請洽服務中心。 · 到達台中港酒店公車班次如下 巨業交通 : 306、310 · 台中客運 : 307. 於 www.tchhotel.com -

#58.台中市公車616路 | 大甲到梧棲童綜合公車 - 訂房優惠報報

大甲到梧棲童綜合公車,大家都在找解答。台中市公車616路目前行駛自臺中港郵局到大甲銅安厝,由東南客運營運。主要行駛於清水區中華... 途經, 梧棲農會童綜合醫院(梧 ... 於 twagoda.com -

#59.機場交通- 公車路線 - 臺中航空站

公車 /大客車停車區位於臺中國際機場國際航廈最南側 ... 豐原客運239路:豐原東站-梧棲去程起點豐原東站沿途停靠:媽祖廟、臺灣企銀、慈龍寺、中正圓環西 ... 於 www.tca.gov.tw -

#60.「到梧棲的公車」懶人包資訊整理(1)

回前頁. 切換電腦版|Facebook粉絲團. 巨業交通股份有限 ... , 台中往梧棲方向除巨業客運台中-梧棲-清水(6353) 和聯營6855台中-清水(經水湳) 外還有台中客運88新民高中-沙 ... 於 1applehealth.com -

#61.經濟部工業局台中港關連工業區服務中心-- 公共設施

地理交通 · 搭乘火車者至清水火車站或沙鹿火車站(海線) 下車,轉搭公車巨業公車(台中-經梧棲-清水)至梧棲國小下車布行約700公尺。 · 搭乘公車者台中市區居民可搭巨業公車, ... 於 www.moeaidb.gov.tw -

#62.128路大雅-梧棲-清水 - 臺中市公共運輸資訊平台

臺中市公車、台中客運128路大雅-梧棲-清水. ... 公車動態系統Dynamic Bus Information . 營運時間:(固定班次) 正線 大雅發車06:25 ~ 18:40 於 tptis2015.blogspot.com -

#63.台中579幹線公車與海線公車心得 - 台中2B月台

昨天(3/3)趁放假搭市公車繞了台中一圈,經過西屯、烏日、梧棲、清水、潭子 ... 115路機場快線行駛中清路(大雅路),由台中車站至台中清泉崗機場。 於 rail02000.blogspot.com -

#64.從沙鹿火車站要如何到梧棲童綜合醫院?? @ jfj3479805zq

如果要自己花錢:搭巨業客運:台中-梧棲-清水的班車大約半小時一班,票價應該是20元(如果沒漲價的話),如果要搭免費公車:走到童醫院沙鹿院區,可搭乘免費接駁車, ... 於 blog.xuite.net -

#65.交通路線說明 - 弘光科技大學

【搭乘公車或火車】 ○搭客運公車往台中者: 請搭乘經臺中交流道(或臺中車站)的班次 ... 請搭乘臺中火車站的市區公車300~310號或往大甲、清水、梧棲的班車在「弘光科技 ... 於 www.hk.edu.tw -

#66.臺中市公車路線列表 - Google Sites

路線號碼 營運區間 經營業者 1 臺中車站-中臺科技大學 仁友客運 5 干城-僑光科技大學 全航客運 6 臺中車站—忠義里 台中客運 於 sites.google.com -

#67.《台中》快捷巴士BRT正式上路台中火車站到梧棲只要40分鐘!

另外,台中BRT第一年免費,但進出站要刷卡,包括現行搭乘台中市公車使用的悠遊卡、一卡通、台灣通及ETC卡都可使用。刷卡時螢幕雖會顯示車資,但不會扣款, ... 於 www.walkerland.com.tw -

#68.台中客運自即日新增307路公車副線 - 寶島日報

因應梧棲重劃區內漸增的居民與乘車需求,台中市政府協調台中客運自即日新增307路公車副線,路線行經四維路、大智路、文化路、台灣大道公車專用道至 ... 於 taiwanp.net -

#69.「台中火車站到梧棲公車」情報資訊整理 - 熱血中臺灣

熱血中臺灣「台中火車站到梧棲公車」相關資訊整理- 【臺灣大道路廊公車路線】306路臺中火車站-梧棲-清水(原169路)1060125實施... 路)、臺中港郵局、臺銀中港分行、國都 ... 於 txg.lovekhc.com -

#70.台中市議員王立任爭取307號公車路線梧棲區內調整為更便民

【記者林獻元台中報導】台中市議員王立任18日舉辦會勘,並與交通局、梧棲區長溫國宏、梧棲頂寮里長鐘金水共同討論307號公車路線調整,決議新路線將從 ... 於 www.kingtop.com.tw -

#71.台中港三井OUTLET 交通攻略與亮點整理,獨享海景第一排

位於台中梧棲的MITSUI OUTLET PARK 臺中港店,是臺灣第2 間的 ... 商場,若你沒有交通工具,也不會開車騎車,萬能的台中公車依舊能帶你直達目的地! 於 tripmoment.com -

#72.台中車站去梧棲觀光漁港.... - 背包客棧

在台中車站前搭乘"57"公車,需時約1小時20分,如對"海產"有興趣,才專程前往,若不是"海產迷",則偏向建議取消。 於 www.backpackers.com.tw -

#73.台中市公車至勤益科技大學時刻表及路線圖

台中 市公車至勤益科技大學時刻表及路線圖. 路線. 起站. 終站. 頭班車. 末班車. 尖峰. 離峰. 台中客運41. 綠川東站勤益科技大學. 06:00. 22:30 10-15 分. 20-25 分. 於 cec.web2.ncut.edu.tw -

#74.中市307路副線上路加強服務梧棲重劃區公車族 - 自由時報

... 交通局超前佈署公車路網,在不影響既有307路線班次情況下,新增307副線服務,便利在地民眾至梧棲市區、童綜合醫院以及直達台中市區,也方便民眾至 ... 於 news.ltn.com.tw -

#75.台中市公車306路- 维基百科,自由的百科全书

台中 市公車306路自清水起經梧棲、臺中車站再回到清水,由巨業交通營運。本路線為環狀線,臺中車站為中繼站,也是行駛於公車專用道的市公車路線之一。 於 zh.wikipedia.org -

#76.臺中榮民總醫院(交通路線) 臺中榮總全球資訊網Taichung ...

開車到臺中榮總之便捷交通網 ... 60號:臺中榮總-大智公園 307號:新民高中-梧棲觀光漁港. 沙鹿火車站下車:可搭巨業客運往台中市區的公車。 於 www.vghtc.gov.tw -

#77.巨業客運111公車 - 高美濕地

路線編號. 111路 ; 路線起點. 清水火車站 ; 路線迄點. 梧棲觀光漁港 ; 路線時間. 平、假日皆有行駛 ... 於 www.gaomei.com.tw -

#78.【台中】梧棲漁港:全台最大觀光魚市!美食餐廳、生魚片攤位

梧棲 漁港怎麼去?位於台中清水區的梧棲漁港腹地廣大好停車,公車也有許多路線直達,交通四通八達很方便。 棲漁漁港停車場:小客車進入漁港需收50元清潔費 ... 於 anrine910070.pixnet.net -

#79.【台中一日遊】台中最新玩法!海線一手包! 再帶你到熱門新 ...

【玩全台灣旅遊網特約記者阿辰報導】台中清水區與梧棲區可安排出一條海港旅遊路線,沿著台灣西部海岸暢玩台中港周邊一帶,品嚐梧棲區隱藏版低調麵攤,再到「梧棲觀光 ... 於 okgo.tw -

#80.交通資訊 - 清水高中

距離市立清中最近交流道:國道3號沙鹿(清水台中航空站)交流道 ○距離市立清中最近火車站:清水火車站 ... 豐原客運239路公車(豐原—大雅—台中航空站—清水高中—梧棲) 於 cshs.tc.edu.tw -

#81.班車時刻表

11 綠能街車(左環線) 時刻表 票價查詢 營運路線圖 招呼站地址 12 明德高中-豐原高中 時刻表 票價查詢 營運路線圖 招呼站地址 12延 明德高中-豐原鎮清宮 時刻表 票價查詢 營運路線圖 招呼站地址 51 莒光新城-大坑9號步道 時刻表 票價查詢 營運路線圖 招呼站地址 於 www.fybus.com.tw -

#82.1.海峡号到台中港后,要去逢甲夜市,最方便快捷的是计程车吗

搭乘快捷巴士300號「臺中火車站─靜宜大學」,至靜宜大學站下車後,轉乘市公車至臺中港;616號「大甲─梧棲」;617號「臺鐵新烏日站─梧棲」。 於 www.mafengwo.cn -

#83.到興大的交通方式

臺中市公車 · 台中客運9路( 停靠台中火車站,路線圖 ) · 台中客運41路( 路線圖 ) 在建成學府路口站下車,沿學府路步行約100公尺到本校校門口( 興大路) · 台中客運82路( 路線圖 ) ... 於 www.nchu.edu.tw -

#84.搭乘大眾運輸遊臺中海線感受台中美景美食- 旅遊 - 中時新聞網

在春暖花開的季節,不妨在風和日麗的天氣中,出門旅遊「趣」,而台中市府 ... 梧棲觀光漁港位於清水區,旅客可搭火車至清水車站後轉乘公車111,或至 ... 於 www.chinatimes.com -

#85.遊台中高美濕地更方便假日觀光公車3路線8日起上路!

被國外網站讚譽為「一生至少必遊一次絕景」的台中高美濕地,每到假日吸引 ... 655路觀光公車沿途停靠梧棲觀光漁港、9號風車、高美濕地、高鐵站(台鐵 ... 於 travel.ettoday.net -

#86.點選圖示查看詳細乘車資訊

如果你搭高鐵到台中 1. 高鐵台中站搭乘台中客運69號公車至第六分局站,下車即可到達。 2. 可由台中高鐵站搭免費接駁 ... 巨業巴士-往返梧棲/清水、大甲/通宵,經中港路 於 www.dmatektw.com -

#87.台中火車站乘公車往梧棲觀光漁港

以下是今天的台中旅遊路線, 下午計劃從梧棲觀光漁港徒步往高美濕地是這天最難忘的行程, 可惜最終只能去到海角名珠。 巴士: 台中火車站– 梧棲觀光漁港 ... 於 www.backpackerwebs.com -

#88.307路線查詢- Taichung Bus 台中客運

返回前頁. 路線圖, 小提醒:可利用滑鼠縮放圖面資訊. 時刻表(請點我). 最後更新時間: 04/13/2022 17:00:00. 於 www.tcbus.com.tw -

#89.臺中港口辦事處交通位置(GPS 經度:120°31'25",緯度

山線火車搭至「台中站」,或大型巴士至中港路「朝馬站」下車,轉搭巨業交通公司「經沙鹿、梧棲」巴士或統聯客運83號市公車抵達海港聯合大樓。 於 www.bsmi.gov.tw -

#90.台中市公車306路- 維基百科 - KFD.ME

台中 市公車306路自清水起經梧棲、臺中車站再回到清水,由巨業交通營運。本路線為環狀線,臺中車站為中繼站,也是行駛於公車專用道的市公車路線之一。 於 wiki.kfd.me -

#91.台中港火車站到梧棲漁港的美食出口停車場,PTT、YOUTUBE

搭公車到高美濕地看海去~真的真的很漂亮(去過可上傳美美的照片供粉絲欣賞) 從清水火車站出發,沿路經過港區藝術中心、梧棲漁港~假日首班車9:00 ... ... <看更多> ... 於 station.mediatagtw.com -

#92.火車/高鐵資訊、清泉岡機場到市區交通、台中租車租機車整理

台中 市區最主要的交通工具就是公車,但因為台中的幅員比較廣大,路線也非常多條,所以 ... 從台中高鐵站搭乘中鹿客運617到梧棲國下站下車。 於 blog.kkday.com -

#93.如何從台中火車站搭公車到台中三井outlet 臺中市公車十公里 ...

306、307要在梧棲國小下車,走十五分左右到三井,308、310到台中港旅客服務中心。所以不想多走路的建議可搭310和308喔!以上關於從台中市區搭公車來回三井 ... 於 apoarea.tw -

#94.梧棲新興重劃區大樓多交局:307路繞進大勇與八德路 - 好房網 ...

台中 市梧棲區頂寮里大智路以北範圍屬重劃區,近年新建多棟集合式住宅大樓,民眾反映沒有市區公車服務。市府交通局協調客運業者,... 於 news.housefun.com.tw -

#95.勤美誠品、東海大學#市政府(158204) - 台中捷運公車轉乘路線

公車,東海大學,台中,市政府,票價,轉乘,轉乘公車,彩虹眷村,台中捷運綠 ... 每班公車的停靠站點還是有些微的差異,如309路可以到達高美濕地和梧棲漁港。 於 www.cool3c.com -

#96.交通指引訊息

搭乘台灣高鐵(至「台中站」) · 沙鹿-臺灣大道搭乘93號公車於童綜合醫院沙鹿院區下車→轉搭本院院區接駁車。 · 梧棲-臺鐵新烏日站:617號公車於童綜合醫院梧棲院區下車。 於 www.sltung.com.tw -

#97.交通資訊| MITSUI OUTLET PARK 台中港

依各路線公車站牌因設立位置不同,台中港旅客服務中心約徒步3分鐘,梧棲國小、梧棲朝元宮約徒步15-20分鐘,可抵達設施。 ※乘車所需時間為預測時間,會因行車狀況有所 ... 於 www.mop.com.tw -

#98.臺中306公車路線 - Delcat

公車 動態切換電腦版巨業交通股份有限公司Geya Bus Transport Co., Ltd. 行動裝置網頁版本2019-12-26 306 清水-梧棲-臺中車站時刻回前頁切換電腦版|Facebook粉絲團. 於 www.delhdcat.co