刻字商品的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦遠流編輯部寫的 神鵰俠侶 絕情谷玉蜂 立體直角青銅書籤 和鄭開翔的 街屋台灣:100間街屋,100種看見台灣的方式!(隨書加贈「看見街屋」書衣海報)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自遠流 和遠流所出版 。

中原大學 商業設計研究所 張道本所指導 黃子婷的 1950至1970年臺灣報紙廣告字體之復刻字體創作 (2020),提出刻字商品關鍵因素是什麼,來自於報紙廣告、廣告字體、復刻字體。

而第二篇論文國立臺北教育大學 文化創意產業經營學系 蕭旭智所指導 林琬渝的 身體的技藝:十個手工業匠人的故事 (2019),提出因為有 身體技藝、匠人、手工業、家族傳承的重點而找出了 刻字商品的解答。

神鵰俠侶 絕情谷玉蜂 立體直角青銅書籤

為了解決刻字商品 的問題,作者遠流編輯部 這樣論述:

愛書者最浪漫的收藏,見證楊過、小龍女的愛情 【故事】 身負重傷的小龍女,在斷腸崖石壁留下「十六年後,在此重會,夫妻情深,勿失信約」幾字後,就此與楊過訣別。十六載悠悠歲月過去,終因老頑童周伯通發現玉蜂翅膀上的玄機而有了線索……。出自金庸《神鵰俠侶》故事所設計的書籤,打造與書中小龍女所養玉蜂擬真比例外,翅膀上亦刻有「我在絕,情谷底」!拿在手中,彷彿重現小龍女在絕情谷底捉蜂刻字、黃蓉等人在百花谷觀蜂猜字的意趣。 商品特色 小直角書籤是一種新型態的專利書籤,特別適合與厚頁的小說、書冊搭配使用。只要將書籤放到最靠近書背的位置,便可利用書的摩擦力固定,高雅大方,

超級吸睛。另外,其特殊的直角結構,也可放置在書架層板等有90度直角的角落,成為你的書架上一道美麗的風景。 尺寸:87X28X7mm 材質:青銅

刻字商品進入發燒排行的影片

【SOLRITA】雙頭水性專業美術筆-森林系列https://www.books.com.tw/products/N001256675?sloc=main

SKB畢業季免費刻字

🌟活動時間:2021/05/19~2021/07/19

🌟活動優惠:

❶精品筆(免費刻字)

❷指定商品甜甜優惠價

❸指定商品買一送一

❹指定商品買鋼筆送墨水

❺凡購買精品筆贈送限量小卡(送完為止)

❻文具實驗室商品,任選五件結帳再享8折優惠

自『組』防疫,一起宅在家吧 #優惠套組 ✨

🔗https://reurl.cc/kZ5AQx

從今天開始一直到2021/07/19

都有1+1+1 自組防疫的優惠套組唷🥳

💕 整組一起買 卡划算啦 💕

.

🌟 自組防疫 齊步走 🌟

■ 紅標-指定鋼筆

■ 綠標-字帖/筆記本

■ 黃標-指定墨水

*紅+綠+黃(筆+紙+墨) 各選一樣,結帳金額再享85折*

舉例說明:(RS-705C書法尖+葉燁行書字帖+INK-220彩墨集)

原價是1060元,結帳時直接享85折,只要901元!

🌟現在滿600元還免運,還可以免費刻字唷!🌟

官網輸入折扣碼:shaandskb02 再打85折

1950至1970年臺灣報紙廣告字體之復刻字體創作

為了解決刻字商品 的問題,作者黃子婷 這樣論述:

報紙在過去的社會扮演著記載歷史的重要角色,而隨著戰後的臺灣,報業、廣告業和經濟發展逐漸成長活絡。藉由本次研究題目,探討戒嚴時期的老報紙,所刊登的廣告字體,從中得知過去造字人創作字體的習慣以及特色。藉此研究字體創作,復刻當時造字人一筆一劃的創作精華,以及懷舊的文字樣態。由於研究時間設定在一九五十至一九七十年,共二十年間的報紙廣告篇幅眾多,難以蒐集所有的報紙廣告內容,而廣告種類也玲瑯滿目,每一家企業廣告風格不盡相同,故本研究蒐集「手寫感」的字體為目標,除了更能反映過去的時代懷舊感,用於廣告版面上的標題文字,手寫字型能有更多的注目性,相對來說更能代表舊報紙的廣告字。研究內容以報紙和廣告的歷史發展為

首,後著重於報紙廣告字體的特色分析,以及設計漢字時需要注意的幾項原則。設計執行以文獻中的分析資料作為確立字體的風格,創作以全手寫的方式設計,最後於電腦中進行修正、優化與後續字體應用。全手寫的創作字體是為了更能反映舊時代的廣告字,而相對於後續的應用層面會稍顯限制,僅能應用在需要大量注目性的標題類文字,故以復刻為題的字型設計須以完整性較高的印刷字型作為設計目標,才能夠更廣泛應用。

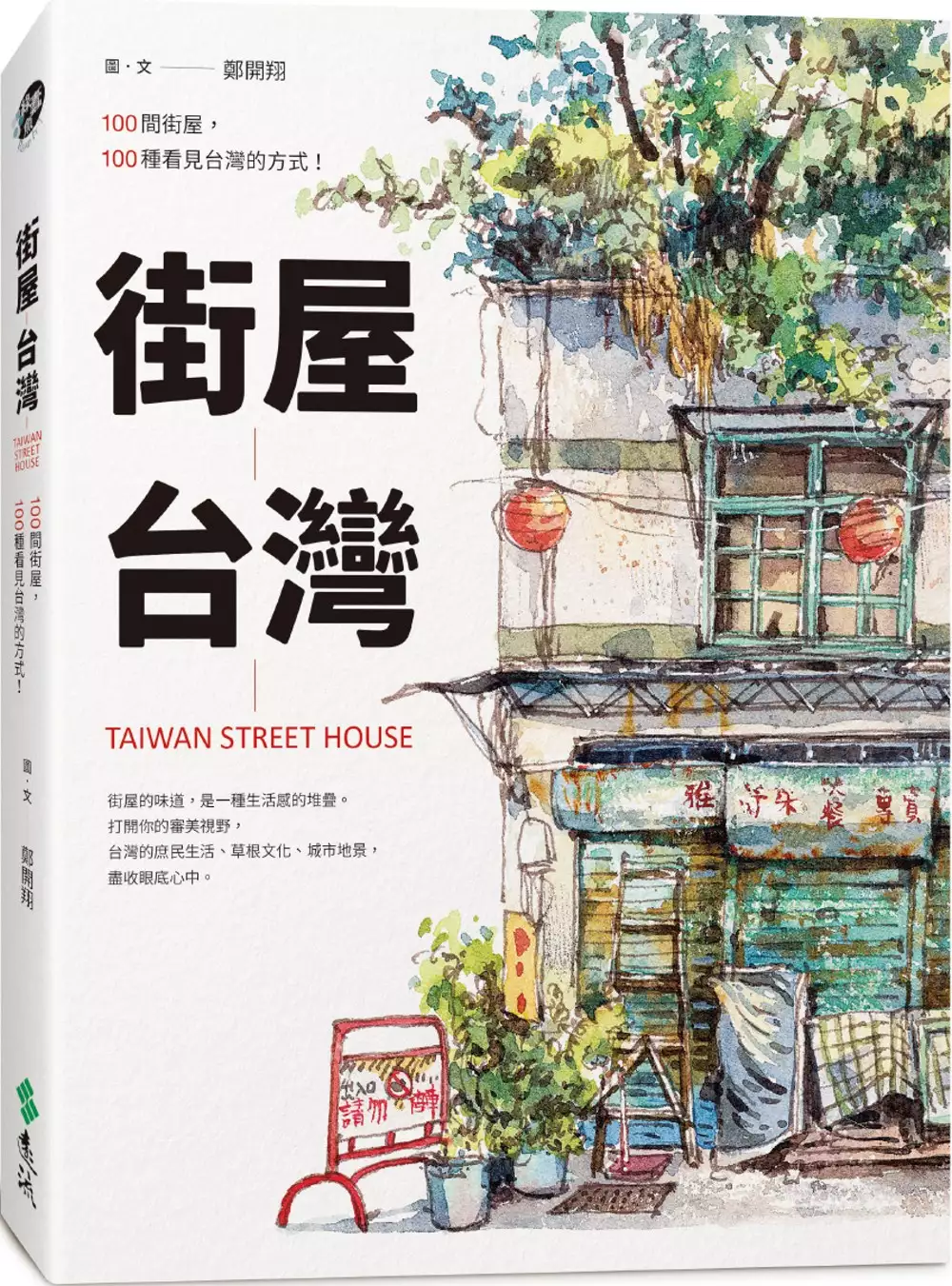

街屋台灣:100間街屋,100種看見台灣的方式!(隨書加贈「看見街屋」書衣海報)

為了解決刻字商品 的問題,作者鄭開翔 這樣論述:

第一本系統化、以水彩繪圖記錄台灣街屋文化之書 咀嚼最道地的庶民台灣味 讀出屬於自己的生活故事 招牌、鐵皮、水塔、帆布、騎樓、摩托車……, 這是我們的家,我們的城市,我們的台灣! 羅丹說:「這世界並不缺少美,是缺乏發現。」 一個背著畫具「行走」的畫家,以漫遊步伐、速寫筆法,穿越台灣大街小巷,從南到北、由西到東,用溫暖色彩呼喚出一間間街屋獨特的生命個性,用情濃文字帶引出建築的美麗與人間的故事。 在他眼中,那些斑駁「鐵皮」,是人們在地狹人稠的環境中對空間的生存渴求;那些五顏「招牌」,是色塊的拼貼組合所交織的彩光;那些「與樹共生」的房子,是讓空間柔軟粉妝的天

使;那些「老屋」,彷彿神秘光譜得以和過去對話……;每一棟街屋,是「時間」與「居住者」共同打造的印記,讓它不再只是建築,讓它有了情感和溫度,而你我,就生活其中。 手繪的凝視與記錄,是將「台灣街屋」記憶下來最浪漫的方式。這樣直率、堆疊、複雜、多元的街景,正是屬於我們的「台灣味」;而市井的、人文的內蘊和豐美,只等待──你的發現! 【隨書加贈】 行家必收!37間街屋、60x23cm全幅書衣海報 霸氣呈現專屬台灣的生活之味 本書特色 ‧再一次看見台灣──從南、中、北、東到離島,從台灣特有的「扛棒」到鐵皮,從100張街屋繪圖,一覽台灣的庶民生活、草根文化、城市地景,重新看見被

我們忽略的台灣街貌之美。 ‧深具收藏價值的街屋圖鑑──街屋的味道,是一種生活感的堆疊。招牌、鐵皮、水塔、帆布、紅磚、騎樓、斑駁的牆、共生的樹、堆疊的貨物、塑膠椅、摩托車……,充滿既熟悉又懷舊、既道地又動感的「台灣味」。 ‧蘊含生活體悟的人文情懷──視覺藝術、店家故事、生命經驗、美感教育、時代歷史,跟著作者行走→觀看→繪寫,深入每一座城市的文化風景。 ‧建築符號、繪畫技法大公開──介紹台灣街屋建築符號美學,不藏私分享繪畫工具、步驟與技法,滿足知識與學習的興味。 感動推薦 蔣勳 作家 美學推薦 李清志 建築作家、實踐大學建築設計系副教授 畢恆達 台

灣大學建築與城鄉研究所教授 阮光民 漫畫家 張柏舟 前台灣師範大學設計研究所教授兼所長 凌宗魁 國立台灣博物館規畫師 老屋顏 老屋觀察紀錄團隊 1/2藝術蝦 城市畫家 劉冠吟 《小日子》雜誌發行人 張真輔 自由插畫創作者 專文推薦 我很喜歡這本記錄台灣本土街屋建築的書。在開翔的畫中,這些建築不再只是冰冷的物件,而是活生生的記憶與歷史,可以讀出屬於我們自己的生活故事。──李清志 素描必然需要步行,《街屋台灣》以接近日本路上觀察學的取徑,記錄街道中各種有趣新鮮的事物,揭露了與建築師筆下全然不同的都市樣貌。──畢恆達 作者把細心投射在目

光,透過手上的畫筆,把景象如同化學效應般拓印在紙裡。景物需要人調味,建築需要人走動,拿著這本書按圖索驥,逛逛台灣這座繽紛又溫暖的叢林。──阮光民 翻開書,就可跟著開翔敏銳的視覺眼光,從細微且複雜的圖形中,學習到畫家勾勒的線條、造型符號、活潑色彩,並且認識台灣一百間有趣的街屋。──張柏舟 透過畫家眼睛所見的街屋,除了精緻的山牆灰泥、質樸的紅磚砌牆,白鐵桌、塑膠椅、攤車、菜籃、曬衣架等,也都在高深的水彩功力下化為故鄉的召喚。感謝開翔畫出了當下的台灣風景。──凌宗魁 開翔運用水彩暈染出懷念的往昔、勾勒出歲月淬鍊的市井人文,畫風質樸細膩,本書也像是作者與歲月時光共同創作的台灣印象。─

─老屋顏 看似平凡不起眼的街屋,在小開的筆下,竟然如此的深刻動人。街屋是城市記憶的一部分,直得被記錄、保留下來。多年後,當這些街屋隨著時光的流逝一棟又一棟地消失,我們還能從《街屋台灣》裡,看見一座城市的過去。──1/2藝術蝦 臺灣的街景絕對是有趣的,這正是我深深喜愛《街屋台灣》的原因,透過開翔的眼睛,帶領讀者進入一個從未觀察過的視野。這本書可以一看再看,反覆咀嚼台灣的荒謬諧趣又充滿生命力的庶民味。──劉冠吟 街屋,是認識一座城市或一個地方的開始,全世界都一樣。不管人在何方,翻閱此書,都能喚起曾經或此刻我們身處的地方,街屋的存在對我們的意義。──張真輔

身體的技藝:十個手工業匠人的故事

為了解決刻字商品 的問題,作者林琬渝 這樣論述:

手工業匠人的身體技藝具有某種節奏性、動態性與展示性,有別於大量生產的工廠將製作過程分割並簡化,或者是機械化一成不變的運作方式。開始之前有所規劃,再依對象物的變化做出相對應的行為,由個人意志全權操控。在一連串表達系統的背後潛藏何種匠人的生涯故事?技術附著在個體,家族世代經營的手工行業如何進行傳承?本文訪談精製茶、寫燈籠、疊蓆、蒸籠、鐵皮刻字、打鐵、車繡、潤餅、毛刷、旗袍十個手工業匠人,其個體或行業本身具有四十年以上的資歷,以順從的手、處境的手、延伸的手作為手工業匠人學藝過程中的不同階段,並透過大量身體技藝的描述展現行動中的默會知識,以及利用身體感掌握與體會技術的實踐過程。本文發現十個故事中,女

性匠人打破技術主導者為男性的普遍認知,在注重家族的整體利益勝過於個人的發展的前提下走向頭家之路,勞動過程中展現性別化優勢與不亞於男性的技術能力。手工業生產活動中帶來的職業傷害實為生產活動中密集使用的部位,從勞動的觀點來理解,即便忍受疼痛也要積極投入生產活動和匠人的甘願程度有關。而手工業匠人同時作為技藝與勞動的生產活動,能夠排除去技術化勞動的原因在於家庭式作坊提供技藝全面性傳承的可能,也是行業文化資本的轉換與延續。